2. 南京信息工程大学应用气象学院,南京 210044

2. School of Applied Meteorology, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China

农用地膜一般由聚乙烯塑料薄膜制成,外观一般为透明或呈黑色。地膜具有增墒保温的功能[1-2],能使原本因旱、寒而不适于农业生产的土地变得适宜耕作[3],在普通的田地上使用也能显著提升农作物的产量[2, 4-6],使农作物提前成熟[1]。地膜覆盖能产生巨大的经济效益,在我国的农业生产中得到了广泛应用。自20世纪70年代以来,地膜覆盖逐渐在全国各省(市)推广使用。2019年,我国农用地膜使用量达到137.9万t,覆盖面积达到1 762.8万hm2 [7]。

然而长期使用地膜也带来了一些问题。制造塑料薄膜的主要材质聚乙烯具有不易降解的特性[8];而地膜生产厂商为权衡成本与市场需求,倾向于使用单位材料生产出尽量大面积的塑料薄膜而不断减小地膜的厚度[9],在地膜回收操作中极易产生地膜碎裂,导致大量塑料碎片残留在土壤中[10-13]。由农用地膜聚乙烯塑料碎片造成的“白色污染”极难处理,影响土壤中水分与养分的传递[14]、妨碍植物的根系生长[14]与农田中伴生动物的活动,长期累积将会显著降低农作物产量[14-15],对农田生态系统造成难以恢复的影响。因此亟需对地膜施用量的时空分布进行系统性分析。

国内外对于地膜污染的研究主要集中在农田地膜残余量以及残余地膜对农作物生长的影响,研究尺度多为省级[11-13]或其他更小区域[10],缺少在空间尺度上对大量数据点的全局性分析。本研究以地级市为单位,利用标准化的经典模型分析全国尺度下2010— 2015年地膜使用量的时空动态变化特征。在国家大力推进地膜回收、推广可降解地膜的背景下[16-17],旨在通过一系列精准分析应对由地膜和其他塑料制品造成的微塑料污染,为污染防治相关措施的制定提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 数据来源本文研究了2010—2015年我国234个地级市(剔除了数据不全或无数据的地级市)的地膜使用量、农用塑料薄膜使用量情况。数据主要来源于国家统计局、各省(市)统计局统计年鉴与农村统计年鉴。鉴于各地区年鉴更新速度不一致,年鉴是否开放获取也各有区别,因此难以将所有地区数据同步更新至理论上的最新年份。故本研究选取了2010—2015年的地膜使用量数据,以较好平衡数据时效性与数据全面性。由于部分地区未找到统计资料或未统计相关数据,即无地膜使用量或仅有农用塑料薄膜使用量,为防止研究出现偏差,将这部分数据直接剔除,在地图上以零值显示。

本研究使用的数据在各省(自治区、直辖市)的取样点数为:安徽省16个,北京市1个,福建省9个,甘肃省11个,广东省21个,广西壮族自治区7个,贵州省3个,河北省11个,河南省17个,黑龙江省9个,湖北省9个,湖南省14个,吉林省4个,江苏省6个,江西省8个,辽宁省4个,内蒙古自治区12个,宁夏回族自治区3个,青海省1个,山东省16个,山西省4个,陕西省4个,上海市1个,四川省5个,天津市1个,西藏自治区4个,新疆维吾尔自治区9个,云南省16个,浙江省7个,重庆市1个。除海南省和港澳台地区没有取样点外,其他省份均纳入到了数据分析范围内,能较好体现我国东、中、西部地区地级市地膜使用量的时空变化。

1.2 研究方法本研究的空间分析相关算法与含有地图的绘图适当参考了潘晓东等[18]的方法,并通过ArcGIS 10.2软件实现,所用地图底图的审图号为GS(2020)4632号,数据相关性分析与其余绘图工作使用R版本3.6.2与4.0.2以及相关软件包完成。

1.2.1 热点分析热点分析即量化数据面的聚集情况,可以判断空间数据点与其周围数据的聚集态势,能反映出各地级市地膜使用量在全国尺度上的分布态势。本研究分别使用了全局空间自相关分析和局部热点分析。

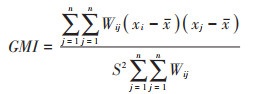

全局莫兰指数(GMI)是用于评价全局数据空间自相关性的一个常见统计指标,能够反映全国地级市地膜使用的空间聚集关系,计算公式如下:

|

(1) |

式中:n为数据量,即含有统计信息的234个地级市;xi和xj分别为地级市地膜使用量在空间单元i和j标准化后的观测值;Wij为地膜使用量在i和j之间的空间权重;S为所有空间权重的聚合。

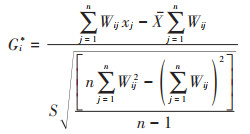

局部热点分析采用Getis-Ord Gi*方法,Gi*指数为每个地级市与周围地级市的聚集指数,能够得出比全局空间自相关更加详细的分析结果,Gi*的计算公式为:

|

(2) |

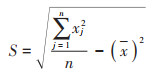

式中:xj是数据j的属性值;Wij是数据i与j之间的空间权重;n为数据总量;且:

|

(3) |

|

(4) |

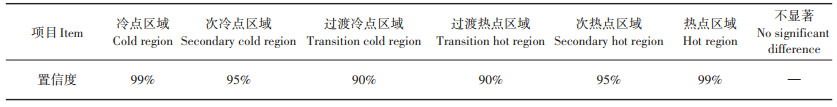

Gi*计算结果的正负能够表明某一地级市是否属于地膜使用热点区域,若Gi* > 0,则为热点区域;若Gi* < 0,则为冷点区域。本研究对于冷热点区域的定义如表 1所示。

|

|

表 1 冷热点区域间偏相关显著性定义 Table 1 Definition for the significance of the partial correlation between hot and cold regions |

核密度分析用于计算数据点在其周围邻域中的密度,可以分析各地级市地膜使用量分布的疏密状态,从而间接描述地级市地膜使用量的聚集程度。与局部热点分析不同的是,核密度分析能够突出单个地膜使用量较高的地级市,而无需考虑其与周围地级市之间的聚集关系。

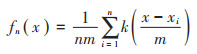

每一个栅格的核密度fn (x)计算公式如下:

|

(5) |

式中:k为核函数;m为带宽;n为参与数据分析的地级市数量。

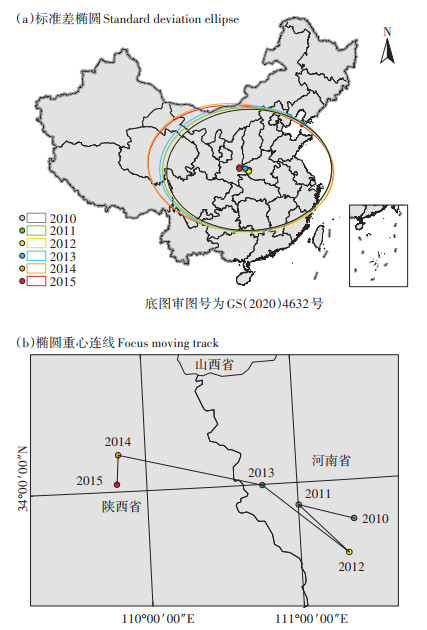

1.2.3 标准差椭圆将地级市面数据转化为点数据,利用由D. Welty Lefever提出的标准差椭圆分析能够对地级市地膜使用量数据点的相对空间分布与聚集程度进行直观表示。其长轴表示数据分布的空间特征,短轴表示数据离散程度。计算公式如下:

|

(6) |

式中:椭圆的经纬度坐标为(SDEx, SDEy);地级市的地膜使用量所在位置点经纬度坐标为(xi, yi);地级市地膜使用量数据为wi。标准差椭圆可以反映地级市地膜使用量的空间分布状况、方向和离散程度。

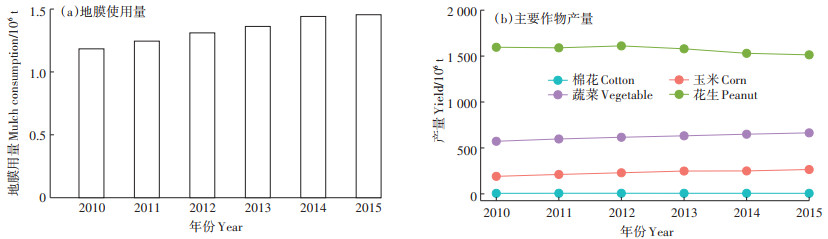

2 结果与分析 2.1 全国地级市地膜使用量的时空变化 2.1.1 时间变化从图 1可知,2010年我国地膜使用量为118.4万t,2015年增加到145.5万t,2010—2015年地膜使用量增加了22.9%,而6年间大量使用地膜生产的棉花与蔬菜的产量却分别只增加了2.4%和16.0%(数据来自国家统计局)。使用地膜栽培技术的典型作物产量的增长率与地膜使用量增长率持平或稍低,反映出我国地膜使用效率并未得到显著提升。

|

图 1 2010—2015年我国地膜使用量与主要作物产量的变化 Figure 1 Changes in mulch film consumption and yield of major crops in China during 2010—2015 |

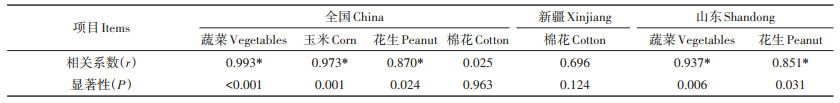

在全国和省级尺度下,选用地膜种植典型作物的产量与地膜使用量数据,进行皮尔逊相关性分析。结果(表 2)显示全国尺度下与地膜使用量显著相关的有蔬菜产量、玉米产量和花生产量,且山东省蔬菜和花生产量与地膜用量同样显著相关。对比全国和山东省花生产量与地膜使用量的相关性,山东省略低于全国,表明山东省花生种植推广程度与全国相比,差异不大;在西北地区大量使用地膜的棉花作物则显示出新疆维吾尔自治区地膜使用量与棉花产量的相关性明显高于全国尺度的数据。

|

|

表 2 2010—2015年全国及代表性省份地膜使用量与主要作物产量的皮尔逊相关性分析 Table 2 Pearson correlation analysis between mulch film use across China or representative provinces and yield of major crops |

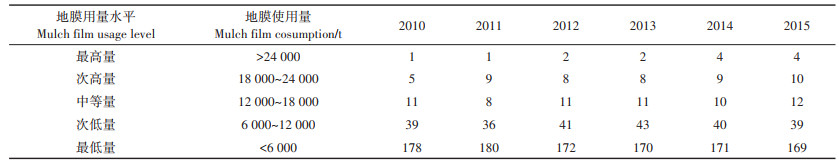

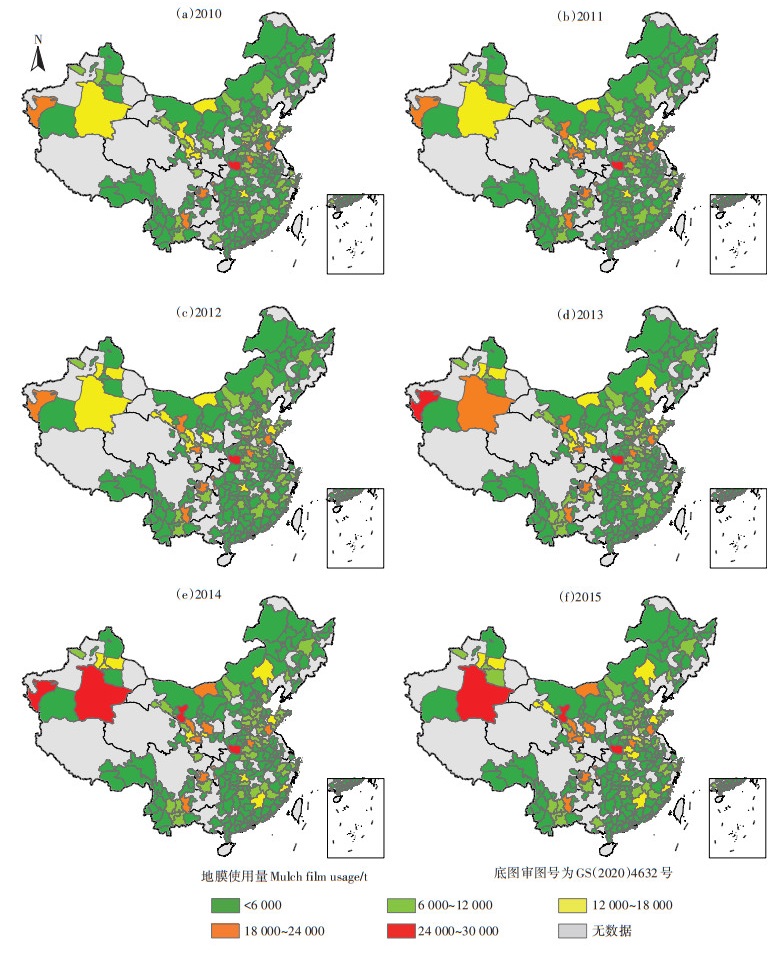

将全国地级市地膜使用量按照相等间隔分为5个等级:最高量、次高量、中等量、次低量、最低量(表 3),然后分别绘制2010—2015年地膜使用量空间分布图。结果(图 2)显示,我国地膜使用量出现了空间上分布不均的现象,其中用量较大的地级市主要分布在我国的中西部地区。

|

|

表 3 2010—2015年不同地膜使用量水平的地级市数量 Table 3 Number of prefecture-level cities of different mulch film usage levels from 2010 to 2015 |

|

图 2 2010—2015年我国地级市地膜使用量空间分布 Figure 2 Spatial distribution characteristics of mulch film use of prefecture-level cities across China from 2010 to 2015 |

2010年全国92.7% 的地级市地膜用量水平都处于最低量(< 0.6万t)和次低量(0.6万~1.2万t)水平,主要分布在我国东北地区与东部地区,包括黑龙江省、吉林省、江苏省、上海市、安徽省、浙江省、广东省、江西省和福建省等;2.6%的地级市地膜使用量较高,地膜使用量水平在次高量(1.8万~2.4万t)和最高量(>2.4万t)的地级市主要分布在我国中部地区与西部地区,包括新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、山东省、河南省、重庆市、湖南省和云南省等。

2015年全国88.9% 地级市地膜用量水平仍处于最低量(< 0.6万t)和次低量(0.6万~1.2万t)水平,但是可以看到地膜使用量水平在次高量(1.8万~2.4万t)与最高量(>2.4万t)的地级市数量显著增加(占比6.0%),同时地膜使用量相较2010年也有所增加。增加较明显的地区有宁夏回族自治区、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区和江西省。

从整体趋势来看,2010—2015年我国地膜使用最高量(>2.4万t)的城市数量呈增加趋势,在2014年达到高峰(4座城市),且整体使用量继续增加。

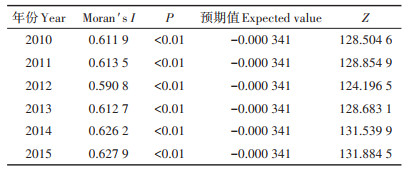

2.2 全国地级市地膜使用量的空间特征 2.2.1 全局相关性分析如表 4所示,2010—2015年我国地级市地膜使用量的全局莫兰指数的Z值均大于124,P值均小于0.01,即在99.9% 置信区间下我国的地膜使用量在空间上存在相关性。2010—2015年莫兰指数值分别为0.611 9、0.613 5、0.590 8、0.612 7、0.626 2和0.627 9,可以看出,2012年我国地膜使用量与空间的相关性最小,2010—2012年我国地膜使用量与空间相关性略有降低,而2012—2015年地膜使用量与空间的相关性呈现出增长趋势,并在2015年达到最大值0.627 9,表明我国地级市地膜使用量的空间聚集态势达到6年来最大状态,即我国地级市间地膜的使用倾向于集中统一的使用模式。

|

|

表 4 2010—2015年我国地级市地膜使用量Moran′s I的P值与Z值 Table 4 The Moran′s P-values and Z-values for mulch film use across prefecture-level cities in China from 2010 to 2015 |

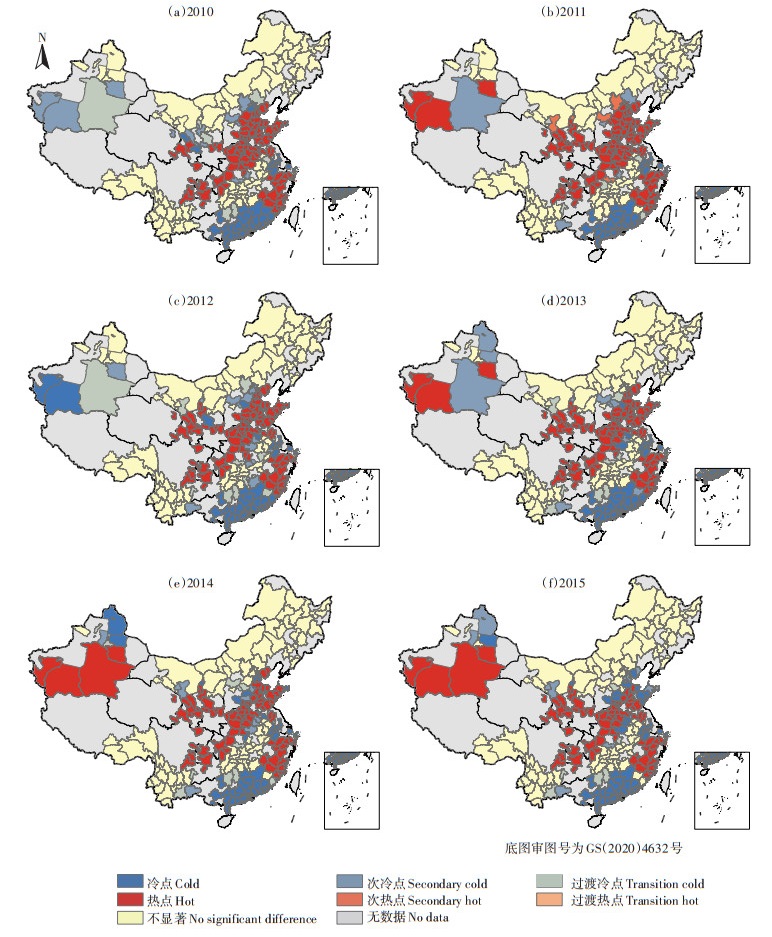

对中国2010—2015年地级市地膜使用量数据进行局部热点分析,根据分析的Z得分置信度,将地级市分为不同区域,如图 3所示。

|

图 3 2010—2015年我国地级市地膜使用量冷热点空间分布 Figure 3 Hot and cold spot analysis of mulch film use of prefecture-level cities aross China from 2010 to 2015 |

图 3中热点区域表示地级市地膜使用量高的地区聚集,冷点区域表示地级市地膜使用量低的地区聚集。2010年我国地膜使用量的热点区域较多,主要分布在我国东部和中部地区;从地域上来看,主要分布在我国的黄淮海平原、浙东丘陵、珠江三角洲和四川盆地,呈现出明显的空间聚集态势。冷点地区分布相对较少,分布在我国东部、南部与西部地区;从地域上来看,主要分布在珠江流域中上游、长江流域中下游和新疆地区。与2010年相比,2015年地膜使用的热点区域未得到相对控制:虽然黄淮海平原的地膜使用热点区域数量减少,然而中西部地区地膜使用的热点区域却呈现出向相邻地区扩散的趋势。在新疆地区,地膜使用量的聚集趋势呈现出了两极分化的态势,2010—2015年间出现了三个新的地膜使用量高的热点地级市——吐鲁番地区、巴音郭楞蒙古自治州与和田地区,而昌吉回族自治州和阿勒泰地区却从2010年的无明显聚集态势转为冷点地区。

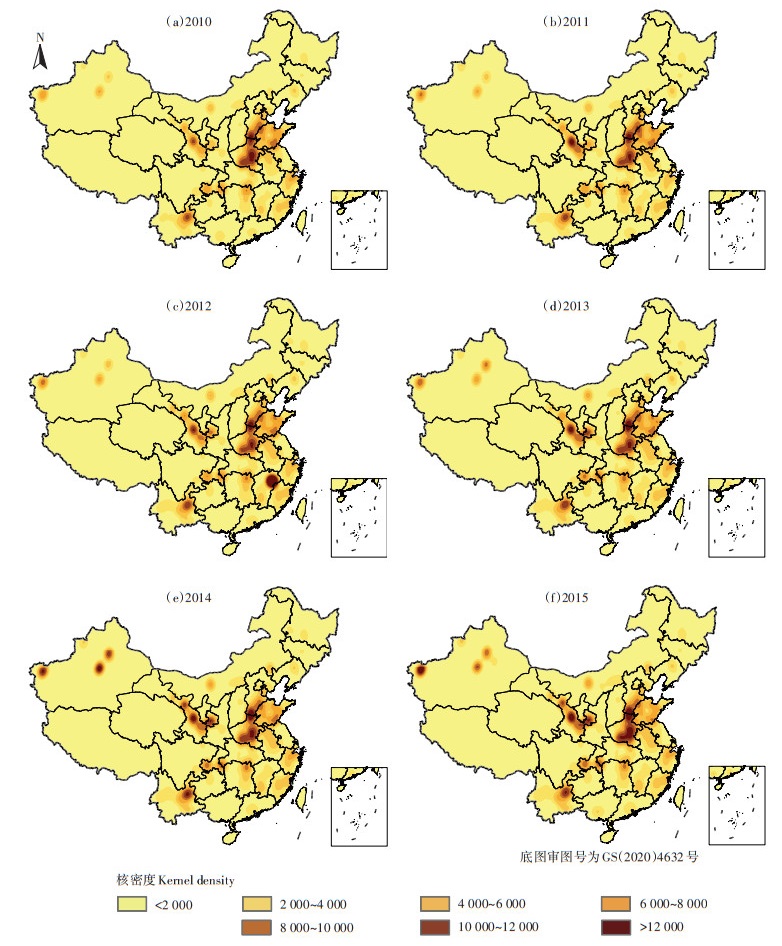

2.2.3 核密度分析利用地级市的地膜使用量数据,绘出核密度空间分布图(图 4)。由图 4可知,在这6年期间地膜使用量较高的地级市主要分布在我国东部和中部地区。对比2010年与2015年的地级市核密度分布,各地膜使用量较高的核心核密度均有不同程度增长,变化较明显的省份有甘肃省、安徽省和云南省,主要体现在这些地区深色面积在6年中逐渐变大,甚至出现了更深的颜色,表明这些地级市地膜使用量增多。在新疆地区,2010—2015年间出现了地膜使用量高的若干地级市,如吐鲁番地区、巴音郭楞蒙古自治州与和田地区。

|

图 4 2010—2015年我国地级市地膜使用量核密度空间分布 Figure 4 Kernel density analysis of mulch film use of prefecture-level cities across China from 2010 to 2015 |

将地级市地膜使用量的标准差椭圆画在地图上,并将6年的重心连线(图 5)。如图 5所示,2010— 2015年的椭圆长半轴与短半轴的长度差异不大,方向呈东西向分布,说明6年中地级市地膜使用量的向心趋势不明显。地膜使用量重心在河南省与陕西省两省的交界处移动:2010年地膜使用量重心为111.37°E、33.79°N,位于河南省西部;2011年重心向西北方向移动至111.00°E、33.88°N,位于河南省西部;2012年向东南方向移至111.32°E、33.61°N,位于2010年重心的南方;2013年和2014年又连续向西北方向移动至109.82°E、34.20°N,进入陕西省东部;2015年向南移动至109.80°E、34.04°N。6年中地级市地膜使用量重心的移动距离为146.88 km,经纬度变化为-1.57°、0.25°。

|

图 5 2010—2015年我国地级市地膜使用量标准差椭圆及其重心连线 Figure 5 Standard deviation ellipse analysis of mulch film use of prefecture-level cities across China and its focus moving track from 2010 to 2015 |

农田是否使用地膜与地膜使用量的多少受到自然因素和人为因素的影响。我国有很大部分地区水分条件没有达到种植作物的最佳范围,因而需要使用地膜来增温保墒;抑或是植物生长水分条件过于充沛,导致害虫滋生、杂草蔓延,此时地膜的应用可以有效除虫除草。西北地区,尤其是新疆和宁夏地区,即气候条件导致地膜广泛使用的典型地区[17],使用地膜的作物主要为棉花、玉米和马铃薯等蔬菜[11-13];而南方地区,以安徽省和广东省为例,使用地膜的主要作物为花生、草莓、棉花和蔬菜[19]。

从数据分析结果看,虽然2010—2015年我国地膜使用量一直处于增长状态,但年增幅逐渐放缓。地膜使用量的空间分布不均匀,主要集中在中西部地区,造成这个态势的最主要原因是我国空间上温、湿分布不均衡[20];全局莫兰指数的结果也表明我国地膜使用在地级市间呈现集中聚集使用的趋势。表 2的皮尔逊相关性分析结果则表明地膜种植技术在蔬菜、玉米与花生作物中得到较为广泛的应用;在新疆维吾尔自治区地膜使用量与棉花产量较全国尺度呈现出了更强的相关性,表明在新疆地区地膜使用对棉花种植的重要作用。冷热点分析(图 3)表明2010—2015年地膜使用量热点区域在黄淮海平原有一定程度的缩减,但在新疆地区明显增加。热点区域总体上呈向中西部转移的趋势,但我国东部沿海地区仍有大片热点区域聚集,核密度分析(图 4)也佐证了这一观点。结合产量与地膜使用量的相关性分析,推测主要是因为新疆棉花地膜种植面积的快速增长,东部沿海地区城市集中分布且蔬菜需求量较大。核密度分析的结果表明,核密度变化较明显的省份有甘肃省、安徽省和云南省。这些省份发展农业大多受到了地形或气候的制约,使用常规方法种植不能取得较高的产量,因此为了增加农作物的产量,提高经济效益,在种植技术的选用过程中有越来越多的农户选用地膜种植技术。

此外,随着国家大力推广地膜复用技术与地膜回收技术[16, 21],地膜的使用量与地膜造成土壤微塑料污染的关系开始逐渐模糊,相同地膜使用量造成的环境污染程度亦不相同。地膜复用技术若使用超薄塑料薄膜,大量没有得到有效回收的地膜翻入土壤,随着时间的推移塑料薄膜发生破碎,导致难以清理的微塑料污染[22]。地膜的回收与否也会对田间地膜残余量造成巨大影响[19],而本研究仅将地膜使用量纳入了数据分析与处理的范畴,只能一定程度上作为评估地膜造成的土壤微塑料污染的依据。

本研究完成地膜使用量数据的时空分析,旨在通过一系列精准分析来应对由地膜和其他塑料制品造成的微塑料污染,为污染防治相关措施的制定提供一定的科学依据。数据分析结果表明,需着重关注地膜使用量呈现聚集、高密度使用的黄淮海平原、浙东丘陵、珠江三角洲、四川盆地和新疆地区,在这些地区重点推行地膜回收复用等技术以降低地膜引起的土壤污染风险。

4 结论(1)我国地膜使用量由2010年的118万t持续增加到2015年的145万t,但年增幅逐渐放缓;全局空间相关性分析表明,我国地膜使用一直处于较高的聚集状态,总体呈上升趋势,全局莫兰指数在2015年达到最高值0.627 9。

(2)从空间分布来看,2010—2015年我国地膜使用热点主要集中在东部沿海地区和新疆部分地区,而地膜使用量最大的区域主要集中在中西部地区。

(3)我国2010—2015年地膜使用量重心向西移动约147 km,揭示我国西部地区地膜使用量逐渐增加,应引起有关部门重视。

| [1] |

ANIKWE M A N, MBAH C N, EZEAKU P I, et al. Tillage and plastic mulch effects on soil properties and growth and yield of cocoyam(Colocasia esculenta)on an ultisol in southeastern Nigeria[J]. Soil & Tillage Research, 2007, 93(2): 264-272. |

| [2] |

HAQUE M A, JAHIRUDDIN M, CLARKE D. Effect of plastic mulch on crop yield and land degradation in south coastal saline soils of Bangladesh[J]. International Soil and Water Conservation Research, 2018, 6(4): 317-324. DOI:10.1016/j.iswcr.2018.07.001 |

| [3] |

王平, 谢成俊, 陈娟, 等. 地膜覆盖对半干旱地区土壤环境及作物产量的影响研究综述[J]. 甘肃农业科技, 2011(12): 34-37. WANG P, XIE C J, CHEN J, et al. Research on effect of film-covered on the soil environment and crop yield in semi- arid areas[J]. Gansu Agricultural Science and Technology, 2011(12): 34-37. DOI:10.3969/j.issn.1001-1463.2011.12.016 |

| [4] |

江燕, 史春余, 王振振, 等. 地膜覆盖对耕层土壤温度水分和甘薯产量的影响[J]. 中国生态农业学报, 2014, 22(6): 627-634. JIANG Y, SHI C Y, WANG Z Z, et al. Effects of plastic film mulching on arable layer soil temperature, moisture and yield of sweet potato[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2014, 22(6): 627-634. |

| [5] |

赵爱琴, 魏秀菊, 朱明. 基于Meta-analysis的中国马铃薯地膜覆盖产量效应分析[J]. 农业工程学报, 2015, 31(24): 1-7. ZHAO A Q, WEI X J, ZHU M. Meta analysis on impact of plastic film on potato yield in China[J]. Transactions of the CSAE, 2015, 31(24): 1-7. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2015.24.001 |

| [6] |

MAHAJAN G, SHARDA R, KUMAR A, et al. Effect of plastic mulch on economizing irrigation water and weed control in baby corn sown by different methods[J]. African Journal of Agricultural Research, 2007, 2(1): 19-26. |

| [7] |

国家统计局农村社会经济调查司. 2020中国农村统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020: 42. Researching Group of Rural Survey Organization of NBS. 2020 China rural statistical yearbook[M]. Beijing: China Statistics Press, 2020: 42. |

| [8] |

MÖLLER K, GEVERT T, HOLMSTRÖM A. Examination of a low density polyethylene(LDPE)film after 15 years of service as an air and water vapour barrier[J]. Polymer Degradation and Stability, 2001(1): 69-74. |

| [9] |

何文清, 严昌荣, 赵彩霞, 等. 我国地膜应用污染现状及其防治途径研究[J]. 农业环境科学学报, 2009, 28(3): 533-538. HE W Q, YAN C R, ZHAO C X, et al. Study on the pollution by plastic mulch film and its countermeasures in China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2009, 28(3): 533-538. DOI:10.3321/j.issn:1672-2043.2009.03.021 |

| [10] |

董合干, 王栋, 王迎涛, 等. 新疆石河子地区棉田地膜残留的时空分布特征[J]. 干旱区资源与环境, 2013, 27(9): 182-186. DONG H G, WANG D, WANG Y T, et al. Spatial and temporal distribution characteristics of mulch residues in cotton field in Shihezi, Xinjiang[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2013, 27(9): 182-186. |

| [11] |

周明冬, 秦晓辉, 候洪, 等. 新疆农田废旧地膜污染治理现状及建议[J]. 环境与可持续发展, 2014, 39(5): 171-174. ZHOU M D, QIN X H, HOU H, et al. Policy and present situation of pollution treatment of recycled plastic film in agricultural fields in Xinjiang[J]. Environment and Sustainable Development, 2014, 39(5): 171-174. DOI:10.3969/j.issn.1673-288X.2014.05.050 |

| [12] |

白云龙, 李晓龙, 张胜, 等. 内蒙古地膜残留污染现状及残膜回收利用对策研究[J]. 中国土壤与肥料, 2015(6): 139-145. BAI Y L, LI X L, ZHANG S, et al. Study on the current situation of plastic film residue pollution and the countermeasures for the recovery and utilization of residual film in Inner Mongolia[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2015(6): 139-145. |

| [13] |

马彦, 杨虎德. 甘肃省农田地膜污染及防控措施调查[J]. 生态与农村环境学报, 2015, 31(4): 478-483. MA Y, YANG H D. Investigation on pollution caused by mulching plastic film in Gansu Province and the countermeasures[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2015, 31(4): 478-483. |

| [14] |

董合干, 刘彤, 李勇冠, 等. 新疆棉田地膜残留对棉花产量及土壤理化性质的影响[J]. 农业工程学报, 2013, 29(8): 91-99. DONG H G, LIU T, LI Y G, et al. Effects of plastic film residue on cotton yield and soil physical and chemical properties in Xinjiang[J]. Transactions of the CSAE, 2013, 29(8): 91-99. |

| [15] |

QI Y, YANG X, PELAEZ A M, et al. Macro-and micro-plastics in soil-plant system: Effects of plastic mulch film residues on wheat (Triticum aestivum)growth[J]. Science of the Total Environment, 2018, 645: 1048-1056. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.07.229 |

| [16] |

舒帆. 我国农用地膜利用与回收及其财政支持政策研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2014. SHU F. The recycling and utilization of agricultural film and its financial support policy research[D]. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2014. |

| [17] |

赵记军, 唐继荣, 李崇霄, 等. 废旧地膜回收与综合利用典型模式及发展建议[J]. 现代农业科技, 2018(4): 155-156, 159. ZHAO J J, TANG J R, LI C X, et al. Typical modes and development suggestions for waste plastic film recycling and comprehensive utilization[J]. Modern Agricultural Science and Technology, 2018(4): 155-156, 159. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2018.04.094 |

| [18] |

潘晓东, 李品, 冯兆忠, 等. 2000—2015年中国地级市化肥使用量的时空变化特征[J]. 环境科学, 2019, 40(10): 4733-4742. PAN X D, LI P, FENG Z Z, et al. Spatial and temporal variations in fertilizer use across prefecture-level cities in China from 2000 to 2015[J]. Environmental Science, 2019, 40(10): 4733-4742. |

| [19] |

蔡金洲, 张富林, 范先鹏, 等. 南方平原地区地膜使用与残留现状调查分析[J]. 农业资源与环境学报, 2013, 30(5): 23-30. CAI J Z, ZHANG F L, FAN X P, et al. The status quo of film application and residue in the southern plains of China[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2013, 30(5): 23-30. DOI:10.3969/j.issn.1005-4944.2013.05.006 |

| [20] |

黄季焜, 牛先芳, 智华勇, 等. 蔬菜生产和种植结构调整的影响因素分析[J]. 农业经济问题, 2007, 28(7): 4-10. HUANG J K, NIU X F, ZHI H Y, et al. The analysis of the factors impacting vegetable production and teadjustment of planting structure[J]. Issues in Agricultural Economy, 2007, 28(7): 4-10. DOI:10.3969/j.issn.1000-6389.2007.07.001 |

| [21] |

薛颖昊, 曹肆林, 徐志宇, 等. 地膜残留污染防控技术现状及发展趋势[J]. 农业环境科学学报, 2017, 36(8): 1595-1600. XUE Y H, CAO S L, XU Z Y, et al. Status and trends in application of technology to prevent plastic film residual pollution[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2017, 36(8): 1595-1600. |

| [22] |

刘旭. 典型黑土区耕地土壤微塑料空间分布特征[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2019. LIU X. Spatial distribution of microplastics in mollisol farmland of Northeast China[D]. Harbin: Northeast Agricultural University, 2019. |

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39