2. 广东省土地信息工程技术研究中心, 广州 510642;

3. 广州市城市规划勘测设计研究院, 广州 510060;

4. 海南大学热带作物学院, 海口 570208;

5. 中国地质大学 (北京) 土地科学技术学院, 北京 100083

2. Guangdong Province Engineering Research Center for Land Information Technology, Guangzhou 510642, China;

3. Guangzhou Urban Planning, Survey, Design and Research Institute, Guangzhou 510060, China;

4. College of Tropical Crops, Hainan University, Haikou 570208, China;

5. China University of Geosciences, Beijing 100083, China

随着社会经济的迅猛发展,我国的城市化水平不断加快,城市面积不断扩张,耕地资源面临着被过度占用的风险,耕地的锐减对国家的粮食安全及生态环境产生了负面影响,耕地资源在社会快速发展的背景下面临着严峻的挑战。耕地是粮食生产的基本保障,保护耕地就意味着保护国家长久发展的生命线。耕地占补平衡政策是快速城市化进程中土地资源利用问题的有效解决方案[1]。耕地占补平衡政策在耕地保护方面发挥的作用会随着城市发展愈加重要。自1997年至今,耕地占补平衡政策已执行了二十余年,在此期间不断地发展变化。耕地占补平衡政策被学者们分为三个发展阶段[2-3]。第一个阶段是以1997年发布的《中共中央国务院关于进一步加强土地管理,切实保护耕地的通知》为起点,为数量平衡政策期;第二个阶段为耕地占补数量-质量平衡期(2004—2010年),从2004年《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》的发布为起点,国家既强调了数量要达到平衡,也开始注重耕地质量平衡;第三个阶段为耕地占补数量-质量-生态平衡政策期(2011年至今),2011年国务院发布的《土地复垦条例》中首先提出在耕地占补平衡中要兼顾数量效益、质量效益和生态效益。在耕地占补平衡要求不断提高的背景下,对耕地占补平衡制度长期的实施绩效进行评价,能有针对性地优化耕地保护制度,切实保障国家粮食安全[4]。因此,针对广东省耕地占补平衡政策绩效进行评价可以有效判断广东省落实耕地占补平衡政策的执行力,分析其发展过程中的相关影响要素,以提高耕地占补平衡政策实施绩效。

目前国内学者对耕地占补平衡政策的研究多集中在耕地占补平衡制度[5-8]、耕地占补平衡质量评价与考核[9-12]、耕地占补平衡存在问题与对策等[13-15],较少学者专门针对耕地占补平衡绩效评价开展研究。目前对耕地占补平衡政策绩效的研究主要从单一的角度出发对政策实施后的绩效进行评价,而较少从多个角度出发去进行全面综合的评价,缺乏系统的评价指标体系。因此,本研究参考前人的方法和结果,系统性地从时间和空间角度对广东省的耕地占补平衡政策进行绩效评价,并且从评价指标构建的过程中选取了耕地数量、质量和生态相关的指标进行了综合评价,从而有效弥补了上述缺陷,以期为建立完整的耕地占补平衡政策绩效评价体系提供一定的理论和技术支撑。

1 材料与方法 1.1 研究区概况广东省地处中国大陆最南部。东邻福建,北接江西、湖南,西连广西,南临南海,珠江口东西两侧分别与香港、澳门特别行政区相连,西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望。广东省陆地面积为179 800 km2,岛屿面积为1 592.7 km2。截至2016年底,全省共有农用地149 458 km2,占全省陆地面积的83.12%,其中耕地26 076 km2,园地为12 660 km2,林地100 270 km2,牧草地31 km2;建设用地20 376 km2,占全省陆地面积的11.33%,其中城镇村及工矿用地16 567 km2,交通运输用地1 867 km2,水库及水工建筑用地1 943 km2;未利用地9 883 km2[16]。

广东省属于东亚季风区,从北向南分别为中亚热带、南亚热带和热带气候,是中国光、热和水资源最丰富的地区之一。广东省山脉大多与地质构造的走向一致,以东北-西南走向居多,如斜贯粤西、粤中和粤东北的罗平山脉和粤东的莲花山脉;粤北的山脉则多为向南拱出的弧形山脉,此外粤东和粤西有少量西北-东南走向的山脉;山脉之间有大小谷地和盆地分布。平原中珠江三角洲平原最大,潮汕平原次之,此外还有高要、清远、杨村和惠阳等冲积平原。根据《2016年广东国民经济和社会发展统计公报》,2016年全省实现地区生产总值(GDP)79 512.1亿元,比2015年增长7.5%。其中,第一产业增加值3 693.6亿元,增长3.1%,对GDP增长的贡献率为1.9%;第二产业增加值34 372.5亿元,增长6.2%,对GDP增长的贡献率为36.8%;第三产业增加值41 446.0亿元,增长9.1%,对GDP增长的贡献率为61.3%。分区域看,珠三角地区GDP为67 905.3亿元,占全省比例为79.3%。粤东西北地区GDP共为17 788.4亿元,占全省总值的20.7%,东翼、西翼、山区分别占6.9%、7.6%、6.2%。

1.2 数据来源本研究主要数据来源于《广东统计年鉴》《中国国土资源公报》《广东省国土资源公报》(2000—2016)以及相关土地变更调查数据、耕地质量年度更新成果等。

1.3 研究方法 1.3.1 基于时间角度的广东省耕地占补平衡政策的绩效评价基于时间角度的广东省耕地占补平衡政策的绩效评价选择广东省作为评价对象,以构建耕地占补平衡政策绩效评价指标体系为工具,对广东省耕地占补平衡政策的绩效进行评价。为便于前后对比分析,选取2000—2016年为评价时段,采用主成分分析法进行评价,并对评价结果进行分析。主成分分析法在多元统计分析方法中被使用较多,该方法具有对数据降维的作用,在减少变量的同时,利用少数综合变量反映原本数据的信息[17]。此方法的原理为:借助一个正交变换将具有相关性的变量转化成不相关的少数综合变量,这在代数上表现为将原随机向量的协方差阵变换成对角形阵,在几何上表现为将原坐标系变换成新的正交坐标系,使之指向样本点散布最开的p个正交方向,然后对多维变量系统进行降维处理,使之能以一个较高的精度转换成低维变量系统,再通过构造适当的价值函数,进一步把低维系统转化成一维系统[18]。评价具体步骤如下:

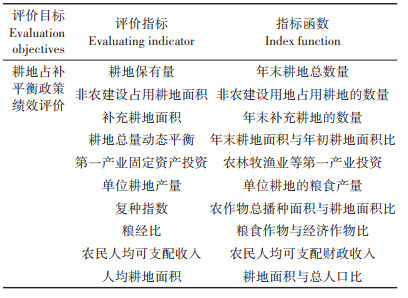

(1)构建评价指标体系。耕地占补平衡政策绩效评价是一项系统、复杂的工作,涉及了与耕地相关的众多因素,故选取合适的评价指标对于评价广东省耕地占补平衡政策绩效显得尤为重要。本研究根据广东省耕地占补平衡实施的现实情况,并结合国内外关于耕地方面的政策实施绩效评价所构建的评价体系,选取了10个指标作为基于时间角度的广东省耕地占补平衡政策绩效评价的指标。由于耕地占补平衡政策每个时间段内提出的要求不一致,且评价时间跨越较长,指标体系主要是从耕地占补数量平衡方面进行绩效评价,评价指标体系见表 1。

|

|

表 1 耕地占补平衡政策绩效评价指标体系 Table 1 Performance evaluation index system of cultivated land occupation compensation balance policy |

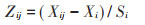

(2)原始数据的Z值标准化。根据评价指标体系从《广东统计年鉴》《广东省国土资源公报》以及相关土地变更调查数据库等途径获取数据。在原始数据基础上,运用SPSS对数据进行Z值标准化。Z值标准化是将所有变量进行Z值标准化处理,即每一变量值与其平均值之差除以该变量的标准差[19]。具体公式如下:

|

(1) |

其中:Xi为各变量算术平均值;Si为各变量的标准差;Zij为标准化后的变量值;Xij为实际变量值,然后将逆指标前的正负号对调。

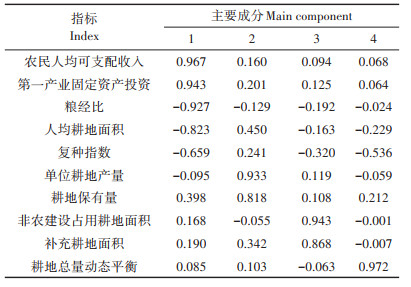

(3)主成分分析。利用SPSS软件中因子分析的主成分分析,将旋转方法选择为Kaiser标准化最大方差法。根据获得的特征值及累计贡献率,选取特征值大于1的前4个成分因子作为主成分因子,前4个成分累积贡献率达到92.50%,故选取4个主成分与10个指标来评价广东省2000—2016年耕地占补平衡政策执行绩效。

从成分矩阵(表 2)可知,第一主成分中因子负荷较大的指标是第一产业固定资产投资、粮经比、农民人均可支配收入、人均耕地面积、复种指数,这些指标可划为农业经济指数;第二主成分中因子负荷较大的指标是耕地保有量、单位耕地产量,归为耕地质量变化指数;第三主成分中因子负荷较大的指标是非农建设占用耕地面积、补充耕地面积,归为政策执行力度指数;第四主成分中代表的指标是耕地总量动态平衡,归为耕地数量平衡指数。

|

|

表 2 旋转后的成分矩阵 Table 2 Composition matrix after rotation |

(4)由主成分分析得到成分得分系数矩阵,根据得分系数矩阵得到总绩效得分的线性表达式。通过主成分的线性组合表达式,将标准化数据通过表达式计算得到各成分的得分,将各成分的方差贡献率作为因子权重,对主成分得分进行线性加权求和,最终得到耕地占补平衡的综合得分。

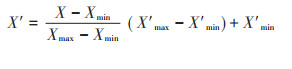

总得分是一个相对值,可根据最大-最小规范法对其进行线性变换,将其映射到新的数据区间,此步骤有利于对结果进行比较分析,映射公式为:

|

(2) |

式中:X表示原始数据;X′表示映射后得到的数据;Xmax表示原始数据的最大值;Xmin表示原始数据的最小值;X′max表示转换后数据的最大值;X′min表示转换后数据的最小值。

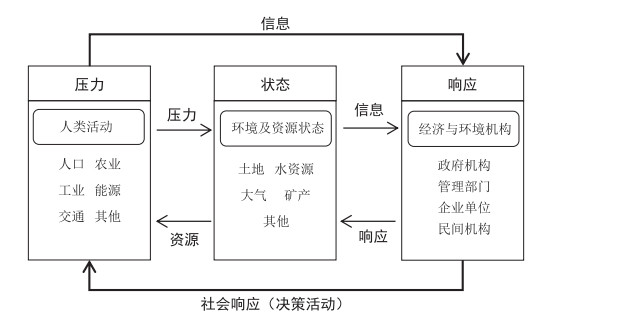

1.3.2 基于空间角度的广东省耕地占补平衡政策的绩效评价(1)PSR模型。加拿大统计学家Rapport和Friend于1979年提出了压力-状态-响应(Pressure-StateResponse,PSR)模型,后被经济合作与发展组织(OECD)和联合国环境规划署(UNEP)广泛应用于研究环境问题。随着城市化和工业化进程的加快以及城市人口的剧烈增长,耕地将会面临越来越大的压力(P)[20-21],耕地占补平衡政策就显得尤为重要;而在压力之下,区域内落实耕地占补平衡工作后的耕地规模、质量以及区域的经济和粮食安全等状态(S)将会发生改变;而政府或土地管理者会对这些状态的变化作出对应的响应(R),缓解耕地占补平衡实施的压力,还原一个良好的状态。PSR模型通过作用-反馈- 再作用的循环过程,不断提高耕地占补平衡的有效性,从而最终达到保护耕地的目标(图 1)。

|

图 1 PSR模型框架体系结构图 Figure 1 PSR model framework architecture |

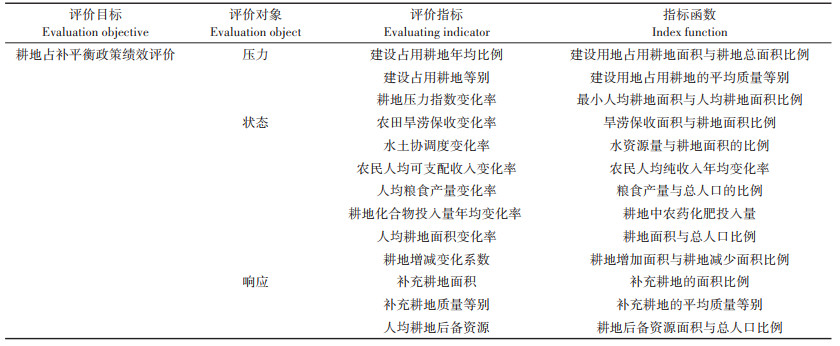

(2)指标体系构建。根据耕地占补平衡政策评价的PSR模型框架,遵循指标选取的科学性、系统性、可操作性、可比性、相互独立性等原则,并在参考已有国内外相关文献成果、结合广东省实际情况的基础上,从压力、状态、响应三个方面选取了13个具有典型性的耕地占补平衡政策绩效评价指标,该指标体系分为评价目标、评价对象、评价指标和指标函数4个层次(表 3)。压力指标主要反映人口增长、人类活动、经济发展等对耕地占补平衡政策实施工作的压力;状态指标主要反映耕地占补平衡政策实施后的各项成果,即政策的执行结果;响应指标主要是指土地管理者根据压力、状态及其变化而作出的相关的应对措施。

|

|

表 3 PSR模型的耕地占补平衡政策绩效评价指标体系 Table 3 Performance evaluation index system of cultivated land occupation compensation balance policy based on PSR model |

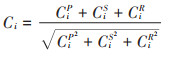

(3)TOPSIS法。TOPSIS法(Technique for order preference by similarity to ideal solution)是根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法,用于在现有的对象中进行相对优劣的评价。其基本原理是通过测算评价对象与最优解、最劣解的距离来进行排序,并以评价对象与最优解的相对接近程度来作为评价对象优劣的依据[22]。以此作为PSR模型下耕地占补平衡绩效评价指标体系中压力-状态-响应3个子系统的测算方法。

TOPSIS法运算评价的结果只能反映压力-状态- 响应各系统的值,不能反映系统之间相互作用、相互影响的关系。协调度作为反映系统各要素之间相互作用、相互影响程度的指标,可以有效表征各系统之间的协同作用。因此,引入协调度函数来对压力-状态-响应系统整体情况进行评价[23]。

|

(3) |

式中:Ci为第i个评价单元的协调度指数;C iP、CiS、C iR分别为第i个评价单元的压力、状态、响应子系统的评价值。

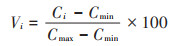

为了更直观清晰比较出广东省21个城市耕地占补平衡政策绩效高低,引用效用值对PSR模型评价结果进行高低比较,并规定效用值的取值范围为[0,100],即绩效最高的效用值为100,最低的效用值为0,计算公式如下:

|

(4) |

式中:Vi表示第i个样本耕地占补平衡绩效的效用值;Ci表示第i个样本PSR系统的协调度值;Cmax表示i个样本中的PSR系统最大协调度值;Cmin表示i个样本中的PSR系统最小协调度值。

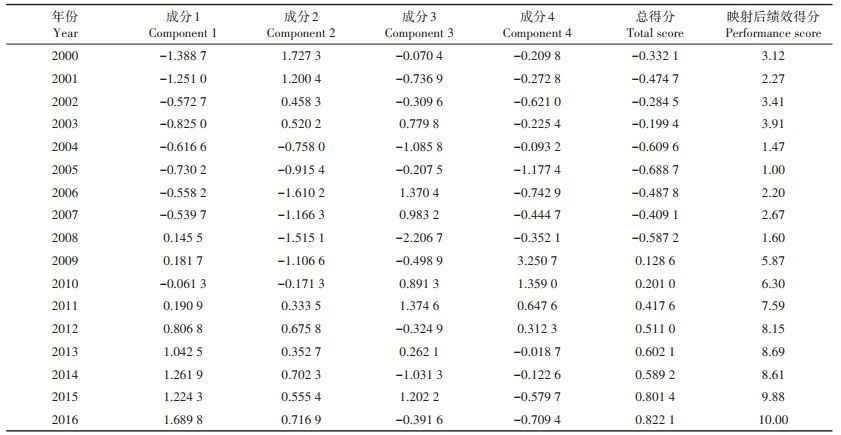

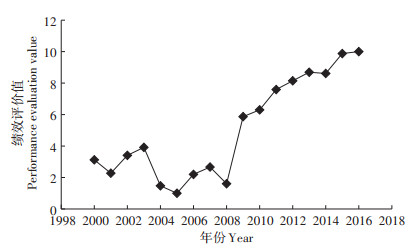

2 结果与分析 2.1 基于时间角度的广东省耕地占补平衡政策的绩效评价通过主成分分析获得成分得分系数矩阵,每个主成分具有一个线性表达式。通过主成分的线性组合表达式,将标准化数据通过表达式计算得到各成分的得分,将4个成分的方差贡献率作为因子权重,对4个主成分得分进行线性加权求和,并将总得分通过公式(2)映射到1~10区间内,方便对结果进行比较分析,最终得到广东省2000—2016年耕地占补平衡的综合得分。

根据广东省2000—2016年耕地占补平衡政策绩效评价结果(表 4),从时间角度上看,广东省耕地占补平衡政策绩效呈现阶段性上升的特点(图 2)。2000年广东省耕地占补平衡政策处于初步适应期,政策实施刚起步,绩效值较低,且呈下降趋势。在2001年底,广东省国土资源厅连续发布了《广东省非农业建设补充耕地管理办法》和《广东省补充耕地易地开发管理规定》,这两项政策实施后取得较好的成果,此后连续两年的绩效迅速提升。到2004年,广东省耕地占补平衡政策绩效出现了大幅度下降,由于在数量平衡政策期(1997—2003年)只追求耕地数量的平衡,导致大量优质耕地丢失,单位耕地产量从2003年的371 t下降到2004年的332 t。同时,2004、2005年作为“十五”发展阶段的收关年,广东省加大了经济发展的力度,建设用地的需求也持续扩大,耕地占补平衡政策绩效值持续走低。但是以2005年为一转折点,之后耕地占补平衡政策绩效值逐年稳步上升,这是由于广东省在2005年末及2006年初连续发布了多项关于耕地占补平衡的考核办法,这些政策的发布标志着耕地占补平衡进入数量-质量平衡的可操作时期,更多关注到补充耕地质量中。2008年为又一重要转折点,耕地保有量和非农建设占用耕地降至研究时间段内最低值。因此国家出台了多项补充耕地面积的通知,将具备有效灌溉和农作物种植条件的园地、山坡地开发整理为耕地,并进一步加大耕地转非农建设用地的限制。大力加强土地整治,提升耕地质量,并把加强耕地质量建设作为一项常态化工作考核。广东省耕地占补平衡政策绩效值逐步稳定上升,说明政策逐渐发挥效果。

|

|

表 4 广东省2000—2016年耕地占补平衡政策绩效评价综合得分 Table 4 Comprehensive scores of performance evaluation of cultivated land occupation compensation balance policy in Guangdong Province from 2000 to 2016 |

|

图 2 广东省2000—2016年耕地占补平衡政策绩效评价值 Figure 2 Performance evaluation value of cultivated land occupation compensation balance policy in Guangdong Province from 2000 to 2016 |

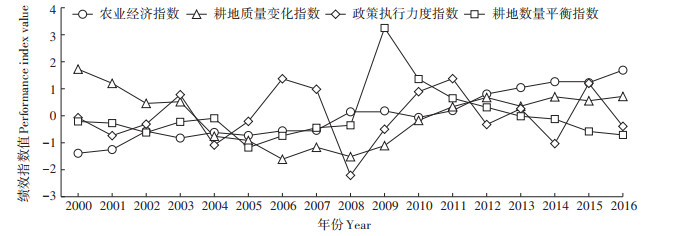

根据广东省2000—2016年耕地占补平衡政策绩效评价结果(表 4)可得到图 3。从图 3可以看出,作为第一主成分因子的农业经济指数,评价时间段内呈现平稳上升的趋势;作为第二主成分因子的耕地质量变化平衡指数呈V字型变化趋势,其中最低值出现在2006—2008年之间,这与耕地占补平衡政策的发展相吻合,在2006年之前处于数量平衡政策阶段,耕地质量逐年下降,在推出了一系列强调耕地质量的政策后,耕地质量开始逐年稳步上升;作为第三主成分因子的政策执行力度指数呈先波动后逐渐稳定的变化趋势,政策执行力度指数在2000—2011年与耕地占补平衡政策绩效评价值呈相同的变化趋势,说明政策执行力度越大,耕地占补平衡政策绩效评价值越高,2011年后农业经济指数和耕地质量变化指数贡献度对耕地占补平衡政策绩效评价值具有主导作用。作为第四主成分因子的耕地数量变化平衡指数总体比较平稳,除了2008—2009年外,耕地数量平衡大幅提升。其主要原因为政府实施补充耕地政策情况较好,耕地数量大量增加。综上所述,2000—2016年广东省耕地占补平衡政策绩效呈阶段性上升趋势,耕地数量平衡保持在平稳的状态,同时耕地质量逐年稳步上升。耕地占补平衡政策发挥了较好的效果,政策执行力度很大程度上影响绩效评价结果。

|

图 3 广东省2000—2016年耕地占补平衡政策绩效评价主成分分析指数 Figure 3 Performance index value changes of cultivated land occupation compensation balance policy index in Guangdong Province from 2000 to 2016 |

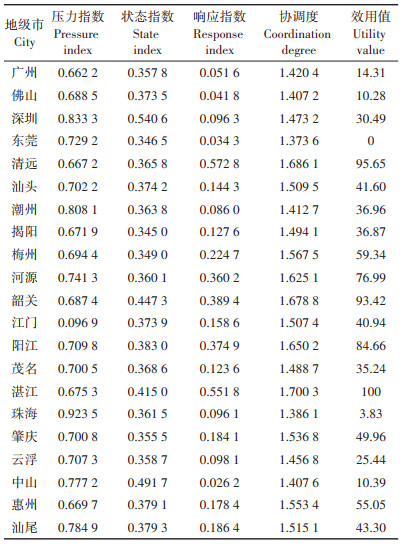

根据PSR模型构建了评价指标体系,体系中的13个典型性评价指标除了代表压力、状态、响应这三个方面外,一定程度上也反映了耕地占补平衡的数量、质量和生态三个方面。利用TOPSIS法对评价指标进行测算,但该方法测算的结果只能反映压力-状态-响应各系统的值,不能反映评价指标之间相互作用和影响。因此,引入协调度函数对压力-状态-响应系统整体情况进行评价。根据评价方法与模型,对广东省21个市2011—2015年的耕地占补平衡政策绩效的水平进行测算,结果如表 5所示。

|

|

表 5 广东省2011—2015年耕地占补平衡绩效评价结果 Table 5 Performance evaluation results of cultivated land occupation compensation balance in Guangdong Province |

由表 5可知,湛江、清远的耕地占补平衡政策实施绩效最好,而珠海、东莞的实施绩效较差。从压力指数来看,广东省21个市的耕地占补平衡压力程度差异较大,珠海的压力指数最高,江门的压力指数最低。状态指数整体呈现平稳的状态,状态指数较高的城市为深圳、中山,由于状态指数反映的是耕地资源利用的综合效益,说明广东省21个市整体的耕地利用效益都比较稳定。响应指数表现了地方政府或土地管理者对耕地占补平衡政策的执行力及解决问题的能力,所以响应指数较高的湛江、清远等市较好地落实了耕地占补平衡政策。

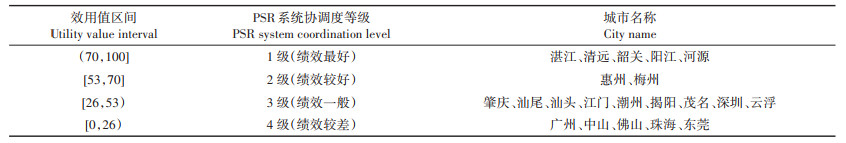

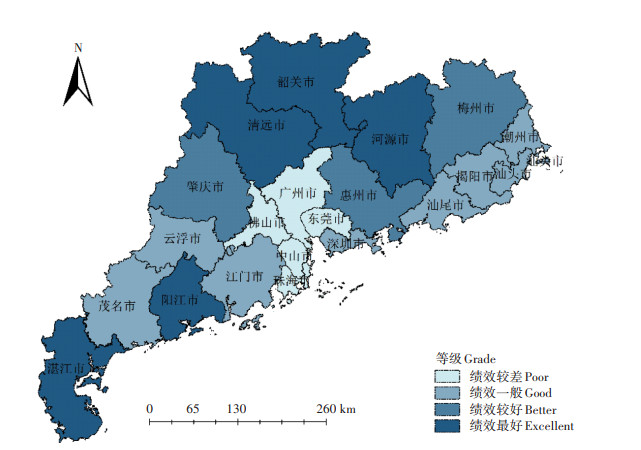

根据PSR系统协调度效用值的空间分布特征,借助ArcGIS空间操作系统,运用Jenks自然最佳断裂点分级方法进行空间划分,把区间分级标准定为:一级区间(70,100]、二级区间[53, 70]、三级区间[26,53)、四级区间[0,26),分别表示耕地占补平衡政策实施绩效最好、绩效较好、绩效一般、绩效较差四个级别。结合表 5的效用值,对广东省21个市耕地占补平衡绩效进行分等定级,得到表 6。

|

|

表 6 广东省2011—2015年耕地占补平衡政策绩效评价等级划分 Table 6 Performance evaluation grade of cultivated land occupation compensation balance policy in Guangdong Province from 2011 to 2015 |

根据表 6可知,在广东省21个市中,大部分城市的耕地占补平衡政策实施绩效为1、2、3级,说明广东省整体的耕地占补平衡政策绩效较好,但区域差异也较为明显。从PSR系统协调度分值来看,分值最高的是湛江,最低的是东莞,高分值区域主要分布在湛江、清远、韶关、阳江、河源等地区,说明这些地区的耕地占补平衡政策实施绩效最优。结合空间分布来看(图 4),广东省耕地占补平衡政策绩效表现出截然不同的空间格局分布特征,珠三角平原区的PSR系统协调度分值主要集中于4级区间,说明珠三角的耕地占补平衡政策实施绩效较差,而广东省两翼地区的PSR系统协调度分值较高,耕地占补平衡政策实施绩效较好。

|

图 4 广东省2011—2015年耕地占补平衡政策绩效评价等级划分区域图 Figure 4 Regional map of performance evaluation grade of cultivated land occupation compensation balance policy in Guangdong Province from 2011 to 2015 |

(1)完善耕地保护对策以缓解耕地占补平衡压力。由PSR模型分析可知,耕地数量、质量下降的压力显著影响着耕地占补平衡政策的实施绩效,政府部门也采取了多项响应措施来缓解这些方面所受的压力。目前耕地保护的瓶颈主要体现在耕地质量的提高上,有限的耕地资源不可能满足无限的经济发展的需求,要确保我国的粮食安全,必须从提高耕地质量方面入手。在耕地占补平衡工作中,应合理使用先进的农业技术,提高土地整治补充耕地的效益,并对补充耕地进行合理布局,充分运用耕地后备资源来完成耕地占补平衡的任务,保证耕地的质量,将集中连片、交通便利、质量等别较高的耕地划为永久基本农田,合理布局,提高效益,有效完成耕地占补平衡任务。

(2)加大惠农支持力度以促进耕地占补平衡状态。耕地种植作为大部分农民的主要收入来源,一直面临着收入与付出不对等的问题,因此很多农民选择从事其他收入更高的劳动,导致耕地荒废,农民逐渐淡忘耕地保护的意识,耕地的数量与质量都难以得到保证。地方政府需要加大对农业的投入,制定惠农政策,使农民群体能够通过耕地保护、耕地劳作得到合理的收入,从而提高农民群体耕地保护的积极性和耕地劳作的主动性。

(3)实施耕地提质改造以完善耕地占补平衡响应手段。2000—2016年广东省耕地占补平衡政策的实施绩效呈现阶段性上升的特点,从2005年开始呈现稳步上升的趋势,这是因为广东省在2005年以后更加注重耕地占补平衡中耕地质量方面的保护,并且制定了多项关于耕地提质改造、利用园地、山坡地补充耕地等方面的政策措施,有效提高了耕地的数量、质量。其中,在耕地提质改造方面,广东省开展了一系列旱地改造水田工程的试点工作,并且取得了一定的成效,但相关的制度还需要不断完善,以更好地为耕地占补平衡政策服务。

(4)积极引入社会资金以丰富耕地占补平衡响应机制。2008年广东省政府颁布的《广东省土地开发整理补充耕地项目管理办法》有效提升了耕地占补平衡政策的实施绩效,这主要是因其创新性地引入了社会资金参与到耕地占补平衡工作中。这一举措拓宽了地方政府落实耕地占补平衡政策工作的资金来源,有效解决了开展补充耕地等工作的资金问题,也提升了公众对耕地占补平衡工作的参与度,有效地宣传了耕地占补平衡政策,同时也高效地完成了耕地占补平衡任务。但对于社会资本纳入耕地占补平衡领域的具体实践,需完善相关的操作程序,形成安全可靠、切实可行的管理办法。

4 结论(1)基于时间角度的广东省2000—2016年的耕地占补平衡政策绩效评价结果呈阶段性上升的特点,说明广东省耕地占补平衡政策执行成效渐增。其中2008—2009年绩效升幅最大,主要是由于国家出台多项补充耕地政策后,耕地面积大量增加,耕地质量逐年上升。4个主成分因子中政策执行力度指数与实施绩效趋势最相似,说明政策执行力度很大程度上影响绩效评价结果。

(2)广东省21个市2011—2015年的耕地占补平衡政策绩效区域差异明显,耕地占补平衡政策实施绩效较好的区域主要分布在广东省两翼地区,其中粤西沿海和粤西北山区实施绩效最好,而珠三角平原地区实施绩效较差。广东省耕地占补平衡政策实施绩效同经济发展水平呈显著的负相关性,也与地方政府对耕地占补平衡政策的理解创新和执行力度有关。

(3)广东省可以考虑从以下四个方面提升耕地占补平衡政策实施绩效:完善耕地保护对策以缓解耕地占补平衡压力,加大惠农支持力度以促进耕地占补平衡状态,实施耕地提质改造以完善耕地占补平衡响应手段,积极引入社会资金以丰富耕地占补平衡响应机制。

| [1] |

杜亚敏, 王昊, 陈正. 浅议当前耕地保护的制约因素及破解途径[J]. 国土资源情报, 2016(1): 23-27. DU Y M, WANG H, CHEN Z. Discussions on constraints and resolutions of China's cultivated land protection[J]. Land and Resources Information, 2016(1): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1674-3709.2016.01.005 |

| [2] |

蒋瑜, 濮励杰, 朱明, 等. 中国耕地占补平衡研究进展与述评[J]. 资源科学, 2019, 41(12): 2342-2355. JIANG Y, PU L J, ZHU M, et al. Progress and review of the research of farmland requisition-compensation balance in China[J]. Resources Science, 2019, 41(12): 2342-2355. DOI:10.18402/resci.2019.12.17 |

| [3] |

韩璐, 孟鹏, 蒋仁开, 等. 新时代耕地占补平衡的逻辑根源、模式探索与管理创新[J]. 中国土地科学, 2018, 32(6): 90-96. HAN L, MENG P, JIANG R K, et al. Logical root, pattern exploration and management innovation of balancing cultivated land occupation and reclamation in the new Era[J]. China Land Science, 2018, 32(6): 90-96. |

| [4] |

郭珍. 中国耕地保护制度的演进及其实施绩效评价[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2018, 34(2): 67-73. GUO Z. The evolution and implementation performance evaluation of cultivated land protection policies in China[J]. Journal of Nantong University(Social Sciences Edition), 2018, 34(2): 67-73. DOI:10.3969/j.issn.1673-2359.2018.02.011 |

| [5] |

王文旭, 曹银贵, 苏锐清, 等. 我国耕地保护政策研究: 基于背景、效果与未来趋势[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(10): 45-56. WANG W X, CAO Y G, SU R Q, et al. Cultivated land protection policy in China: Background, effect and future trends[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(10): 45-56. |

| [6] |

吴阳香. 耕地保护与政策之思考[J]. 国土资源科技管理, 2006(2): 5-8. WU Y X. A Reflection on farmland protection and policy[J]. Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2006(2): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1009-4210.2006.02.002 |

| [7] |

张秋惠, 薛剑, 贾文涛. 占补平衡怎样"再平衡"——耕地占补平衡指标市场化交易机制研究[J]. 中国土地, 2014(1): 43-45. ZHANG Q H, XUE J, JIA W T. How to "rebalance" the balance of occupation and compensation: A study on the market-oriented trading mechanism of cultivated land occupation and compensation balance index[J]. China Land, 2014(1): 43-45. DOI:10.3969/j.issn.1002-9729.2014.01.013 |

| [8] |

钟兰艳. 中国实现耕地总量动态平衡——异地补偿的研究[J]. 吉林农业大学学报, 2007, 29(5): 538-541. ZHONG L Y. Realization of general dynamic balance of cultivated land across China: A consideration of mutual compensation[J]. Journal of Jilin Agricultural University, 2007, 29(5): 538-541. DOI:10.3969/j.issn.1000-5684.2007.05.015 |

| [9] |

林培, 程烨. "耕地总量动态平衡" 政策内涵及实现途径[J]. 中国土地科学, 2001, 15(3): 12-14. LIN P, CHENG Y. Policy connotation and realization approach of "dynamic balance of total cultivated land"[J]. China Land Science, 2001, 15(3): 12-14. DOI:10.3969/j.issn.1001-8158.2001.03.004 |

| [10] |

徐艳, 张凤荣, 颜国强, 等. 关于建立耕地占补平衡考核体系的思考[J]. 中国土地科学, 2005, 19(1): 44-48. XU Y, ZHANG F R, YAN G Q, et al. The principles, criteria and methods for assessing policy of dynamic balance of total amount of cultivated land[J]. China Land Science, 2005, 19(1): 44-48. DOI:10.3969/j.issn.1001-8158.2005.01.008 |

| [11] |

李武艳, 王华, 徐保根, 等. 耕地质量占补平衡的绩效评价[J]. 中国土地科学, 2015, 29(11): 78-82, 95. LI W Y, WANG H, XU B G, et al. Performance evaluation on farmland quality dynamic balance[J]. China Land Science, 2015, 29(11): 78-82, 95. |

| [12] |

钱凤魁, 边振兴, 董秀茹, 等. 经济社会发展中的耕地占补平衡体系构建研究[J]. 广东农业科学, 2012, 39(14): 220-222, 228. QIAN F K, BIAN Z X, DOMG X R, et al. The system of cultivated land requisition-compensation balance in the development of economic society[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2012, 39(14): 220-222, 228. DOI:10.3969/j.issn.1004-874X.2012.14.067 |

| [13] |

刘润秋. 耕地占补平衡模式运行异化风险及其防范[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2010(3): 89-96. LIU R Q. The transformation risk of "cultivated land requisition-compensation balance" model and its prevention[J]. Journal of Sichuan University(Philosophy and Social Science Edition), 2010(3): 89-96. DOI:10.3969/j.issn.1006-0766.2010.03.013 |

| [14] |

韩娟, 吕萍, 薛剑, 等. 现行耕地占补平衡考核机制自身建设问题及建议[J]. 资源与产业, 2009(1): 54-57. HAN J, LÜ P, XUE J, et al. The problems and suggestions of the cultivation land balance evaluation mechanism[J]. Resources & Industries, 2009(1): 54-57. DOI:10.3969/j.issn.1673-2464.2009.01.012 |

| [15] |

施开放, 刁承泰, 孙秀锋, 等. 基于改进SPA法的耕地占补平衡生态安全评价[J]. 生态学报, 2013, 33(4): 1317-1325. SHI K F, DIAO C T, SUN X F, et al. Evaluation of eco -security of cultivated land requisition-compensation balance based on improved set pair analysis[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(4): 1317-1325. |

| [16] |

国家统计局. 中国统计年鉴2016[M]. 北京: 中国统计出版社, 2016. National Bureau of Statistics. China statistical yearbook 2016[M]. Beijing: China Statistics Press, 2016. |

| [17] |

韩小孩, 张耀辉, 孙福军, 等. 基于主成分分析的指标权重确定方法[J]. 四川兵工学报, 2012, 33(10): 124-126. HAN X H, ZHANG Y H, SUN F J, et al. Index weight determination method based on principal component analysis[J]. Journal of Sichuan Ordnance Industry, 2012, 33(10): 124-126. |

| [18] |

林海明, 杜子芳. 主成分分析综合评价应该注意的问题[J]. 统计研究, 2013, 30(8): 25-31. LIN H M, DU Z F. Some problems in comprehensive evaluation in the principal component analysis[J]. Statistical Research, 2013, 30(8): 25-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2013.08.004 |

| [19] |

虞晓芬, 傅玳. 多指标综合评价方法综述[J]. 统计与决策, 2004(11): 119-121. YU X F, FU D. Review of multi index comprehensive evaluation methods[J]. Statistics & Decision, 2004(11): 119-121. DOI:10.3969/j.issn.1002-6487.2004.11.066 |

| [20] |

李月娇, 杨小唤, 程传周, 等. 近几年来中国耕地占补的空间分异特征[J]. 资源科学, 2012, 34(9): 1671-1680. LI Y J, YANG X H, CHENG C Z, et al. Spatial differentiation characteristics of cultivated land occupation and compensation in China in recent years[J]. Resources Science, 2012, 34(9): 1671-1680. |

| [21] |

张国平, 刘纪远, 张增祥. 近10年来中国耕地资源的时空变化分析[J]. 地理学报, 2003, 58(3): 323-332. ZHANG G P, LIU J Y, ZHANG Z X. Spatial -temporal changes of cropland in China for the past 10 years based on remote sensing[J]. Acta Geographica Sinica, 2003, 58(3): 323-332. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2003.03.001 |

| [22] |

邸国平. 山西省耕地保护政策实施绩效评价及其区域差异研究[D]. 太原: 山西财经大学, 2017. DI G P. Study on performance evaluation and regional differences of cultivated land protection policy implementation in Shanxi Province[D]. Taiyuan: Shanxi University of Finance and Economics, 2017. |

| [23] |

吴泽斌, 刘卫东, 罗文斌. 我国耕地保护的绩效评价及其省际差异分析[J]. 自然资源学报, 2009, 24(10): 1785-1793. WU Z B, LIU W D, LUO W B. Evaluation on performance of cultivated land protection and inter-provincial differences analysis in China[J]. Journal of Natural Resources, 2009, 24(10): 1785-1793. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38