2. 自然资源部土地整治重点实验室, 北京 100035

2. Land Consolidation and Rehabilitation Center, Ministry of Natural Resources, Beijing 100035, China

随着人口增长、环境恶化、自然资源消耗,人口、资源、环境矛盾越来越突出,给社会经济的可持续发展带来挑战,加强自然资源管理成为越来越迫切的需要。生态系统具有服务功能,为人类社会带来福祉,开展生态系统的可持续管理能够促进自然资源的持续发展。生态系统具有动态性、复杂性和开放性,但人们对生态系统的认识往往是不全面的,因此科学管理复杂的生态系统成为维护生态系统可持续发展的关键[1]。生态系统管理是全球讨论的热点话题,受到了学者的广泛关注。1998年Wagner等[2]将生态系统管理定义为一种适应性系统方法,开始将适应性的概念引入到生态系统的管理当中。20世纪70年代初适应性管理概念问世,适应性管理能够很好地弥补传统管理方式的弊端,通过持续的监测和循环的管理周期,对生态系统进行学习,不断地探索出最适宜的管理方案,取得最大的生态、经济、社会效益。与一个区域只使用一种管理方式的传统管理相比,适应性管理使用多种不同的管理策略并对其进行比较,从而获取系统的知识[3]。

在适应性管理的研究过程中,国内外学者也注意到气候变化的影响。21世纪初,国外学者开始探讨气候变化背景下适应性管理实施策略,并以会议的形式进行了交流[4-5]。然而生态系统除了受到气候变化的影响以外,在管理过程中还存在一些其他的不确定因素,这些不确定因素还需要针对具体区域进行分析。在生态系统中运用适应性管理,能够应对生态系统管理过程中存在的不确定性,并降低不确定性[6],从而保证生态系统的稳定性。适应性管理强调不断地调整直至达到最好的管理效果,是一种循环往复的动态过程。在构建山水林田湖草生命共同体的背景下,适应性管理愈发成为需要研究的热点话题[7]。《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》中指出开展适应性管理,将适应性管理贯穿到生态保护与修复的各个环节中,通过学习、调整、再学习、再调整实现生态保护与修复的目标。这说明适应性管理作为一种新的管理理念更加迫切地需要开展实际应用。生态系统适应性管理是以生态系统可持续性为目标,通过监测、评估、调控等一系列综合活动,不断探索认识生态系统内在规律从而协调人与自然关系的过程,即通过有意识的人为活动建立对生态系统的适应性并提升生态系统的恢复力[8-9]。开展生态系统适应性管理的研究,可以推动适应性管理在不同生态系统中的应用,并为更多学者继续深入探索特定生态系统的适应性管理机制提供基础。然而,目前对生态系统适应性管理还未形成统一的认识,没有完善的知识体系,阻碍其实际应用。因此,本文综述了适应性管理的概念内涵、理论基础及生态系统适应性管理的主要研究方向,以期推动生态系统适应性管理的发展,保证生态系统的可持续性。

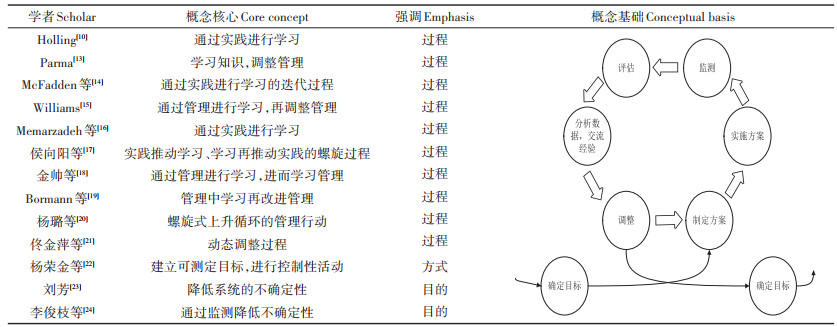

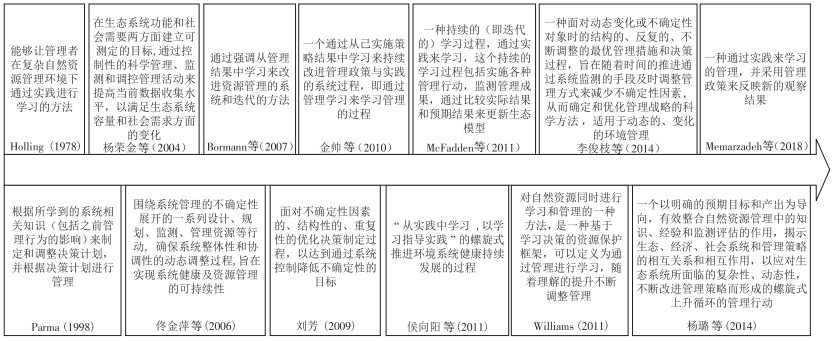

1 适应性管理的产生与发展适应性管理的理念运用在自然资源管理中最早可追溯到20世纪60年代,最初是用来进行渔场管理。1978年,Holling[10]将适应性管理(Adaptive management)作为术语真正确定下来,因此Holling被大家称作“适应性管理之父”。Walters[11]随后在数学建模方面又进一步发展了适应性管理。Holling强调弥补科学和实践之间的差距,而Walters强调将管理行为作为降低不确定性的试验[12]。在众多学者的完善下,适应性管理及其思想逐渐形成并在管理、生态和教育等众多领域得到广泛应用。图 1列举了国内外部分学者给出的适应性管理的定义,并对这些适应性管理概念侧重点进行对比分析(表 1)。

|

图 1 适应性管理概念演进图 Figure 1 Evolution of the adaptive management concept |

|

|

表 1 适应性管理的概念侧重点对比 Table 1 Comparison of the key points of adaptive management concepts proposed by different scholars |

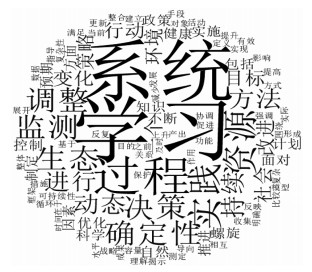

利用NVivo 11.0软件进行词频分析,得到适应性管理概念相关关键词的词频图(图 2)。

|

图 2 适应性管理概念关键词词频图 Figure 2 Keyword frequency map of the adaptive management concept |

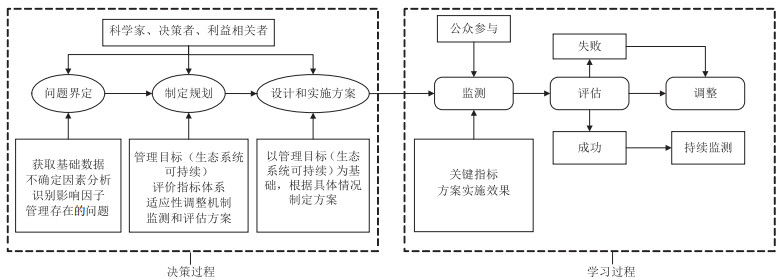

由于适应性管理应对不确定性的优势,众多学者将适应性管理的理念引入到生态系统的管理当中,以此来应对生态系统管理中存在的诸多不确定性,从而更好地进行生态系统的管理。向芸芸等[25]在评估海岛资源环境承载力时,将生态系统与适应性管理相结合,提出了生态系统适应性管理的概念。气候变化背景下,叶功富等[26]提出了森林生态系统适应性管理的概念,将适应性管理更为细致地运用到生态系统中。笔者认为不论是适应性管理的含义还是将适应性管理引入不同的生态系统中所给出的定义,本质都是通过实践推动学习,再以学习推动实践的迭代过程,即适应性管理是针对不确定系统,通过开展一系列的规划、设计、实施、监测、评价及反馈活动(图 3),从而提升管理的有效性,其最终目的是降低系统的不确定性,保证系统的可持续发展。

|

图 3 适应性管理过程 Figure 3 The process of adaptive management |

生态系统弹性理论最初由Holling提出,随后又将这个概念从生态学领域延伸到社会-生态领域[27]。弹性对于生态系统来说是指生态系统在受到干扰后保持其当前状态或恢复其原始状态的能力[14]。弹性理论要求适应性管理制定策略的过程中留有余地,当发生环境变化或意外事件时,能够及时根据情况进行调整,避免对系统造成不可逆转的伤害。

2.1.2 可持续理论可持续理论不仅要求满足当代人的发展要求,更强调不损害后代人满足其自身需要的能力[28]。换言之,可持续发展就是要实现经济、社会、资源、环境保护全面协调发展[29]。生态系统管理是以生态系统可持续性为总体目标,适应性管理可以通过降低不确定性,学习系统知识并调整管理手段来实现生态系统管理这一总体目标。

2.1.3 动态原理系统的动态特征要求在管理过程中采用动态的方式研究动态化问题,即通过管理过程的实施和对管理结果的再吸收,来调整后续的管理策略[30]。适应性管理作为一种动态管理方法,通过对管理结果进行监测、对系统知识进行学习,从而深入了解系统。针对存在的问题进行目标和策略的调整,这也是适应性管理的关键。

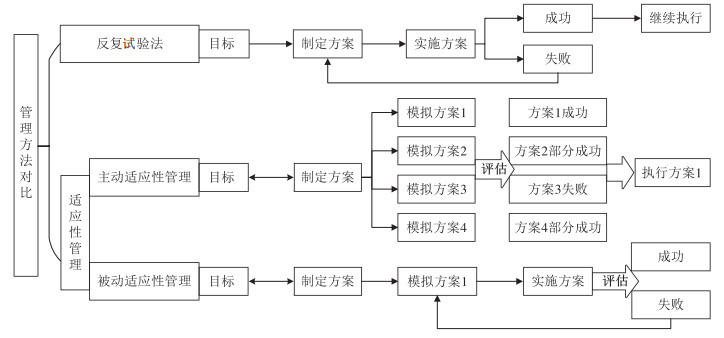

2.2 适应性管理的类型适应性管理作为一种新型的、动态的管理方法,受到广泛关注和应用。它代替了传统的反复试验法(Trial and error),这种传统管理方式的缺点:一是反馈较慢,可能会掩盖长期不良管理的反应;二是一旦失败会对系统产生不可逆转的影响[31]。适应性管理分为主动适应性管理和被动适应性管理[15](图 4):主动适应性管理是根据目标提出不同的假设方案[32],并且根据监测数据对不同的方案进行检验评估,从中选择最适合的方案,并在管理的过程中积极主动地学习;被动适应性管理一次只使用一种模型进行试验,主要目的是实现管理目标,学习是一种副产品[33]。

|

图 4 管理方法对比 Figure 4 Comparison of management methods |

适应性管理并不是解决任何复杂问题的万能方法,在很多情况下适应性管理是不适用的[34]。适应性管理适用于不确定性高、可控性强的情况。可控性允许管理者通过监测数据对假设方案进行检验,来判断管理的效果。因此只有在不确定性高、可控性强的情况下,适应性管理才能发挥优势。并且当实施不正确的管理行为所需支付的成本很高或者承担的风险很大时,也可考虑应用适应性管理[35]。适应性管理在科学不确定性高、试验资源充足、存在有限并可检验的竞争假设时是最为适用的。

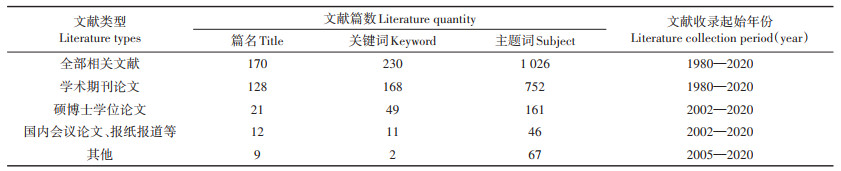

3 生态系统适应性管理文献统计分析 3.1 国内文献统计分析以CNKI中国期刊全文数据库为研究载体[36],围绕“适应性管理”的研究主题进行文献统计分析,分析得出,文献类型主要为学术期刊论文、硕博士学位论文、国内会议论文和国内重要报纸的报道,并以学术期刊论文为主。以“适应性管理”为检索词,按照“主题词”“关键词”“篇名”对相关文献进行检索分析(表 2)。初步检索发现,将“适应性管理”按照主题词进行检索时,文献较多。因此,主要对以“适应性管理”作为主题词得出的检索结果进行比较分析。以“适应性管理”为主题词进行检索,发现文献类型以学术期刊论文为主,占全部文献数量的73%;硕博士学位论文次之,占全部文献数量的16%;会议论文、报纸报道数量较少,占全部文献数量的4%。适应性管理文献自1980年发表以来,每年文献数量均不超过100篇,并且直到1999年才开始将适应性管理运用到自然生态系统中。自然生态系统中存在大量的不确定因素,一方面系统内部存在不确定性,另一方面外部环境对其具有一定的影响[14],因而在管理过程中存在很大的挑战。

|

|

表 2 不同检索方式下适应性管理相关中文文献数量统计 Table 2 Statistics on the number of Chinese literatures related to adaptive management according to different retrieval methods |

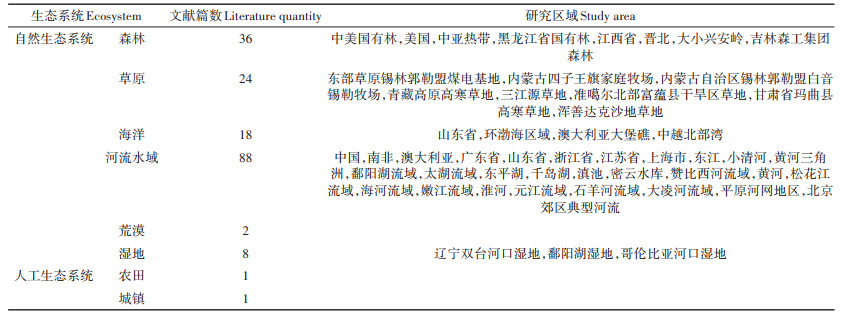

为了进一步研究生态系统的适应性管理,以CNKI中国期刊全文数据库为研究载体,以不同生态系统的适应性管理为主题词,例如“森林适应性管理” “草原适应性管理”“湿地适应性管理”等为主题词进行检索(表 3),可以发现生态系统适应性管理以森林、草原、水域生态系统的研究为主。在草地生态系统中,青藏高原高寒草地适应性管理研究居多,这是由于青藏高原是我国的生态安全屏障区和草牧业生产区[37],该区域的可持续发展对保障生态安全和改善当地民生具有重要意义,然而高寒草地承载力差、生产效率低、退化严重等问题,使得该区域发展受到一定阻碍,因此考虑采取适应性管理改善高寒地区的草地管理成效,促进该区域的可持续发展。我国大小兴安岭的适应性管理也受到广泛关注,大小兴安岭生态功能区是我国最重要的森林资源储备基地和面积最大的森林生态功能区[24],近年来由于过度开发等问题,该区域生态功能下降,需要采取先进的管理方法进行调整,从而充分发挥其生态功能。水资源适应性管理的研究区域比较分散,主要从国家、省、流域三个层次开展研究,并且大部分围绕气候变化展开。

|

|

表 3 不同生态系统适应性管理中文文献统计分析 Table 3 Statistical analysis of Chinese literature on adaptive management of different ecosystems |

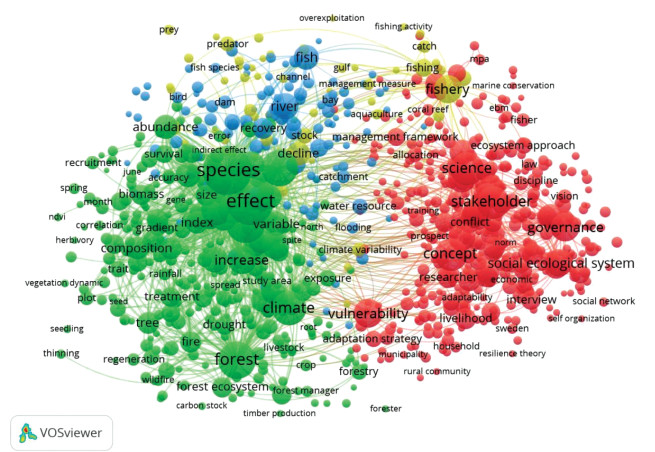

以Web of Science为研究载体,发现以“Ecosystem adaptive management”为主题词时文献数量最多,因此英文文献也以主题词进行检索,共检索出3 551篇文献。运用VOSviewer软件对检索出的全部文献进行关键词分析(图 5),不同的颜色代表不同的主题,红色代表管理层面,绿色代表生态环境主题,蓝色主要代表水资源,黄色代表渔场管理。圆圈大小代表关键词出现频率的多少,并且圆圈之间的距离也可以大致反映两者之间联系的紧密程度,一般来说,距离越近,联系越紧密,共现次数越多。从生态系统的层面来看,主要以森林生态系统、水域生态系统为主。

|

图 5 国际生态系统适应性管理研究高频关键词网络可视图 Figure 5 Network view of high-frequency keywords on international ecosystem adaptive management |

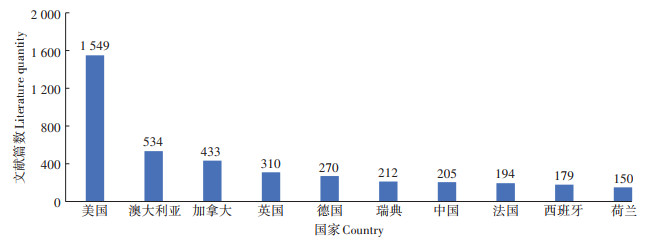

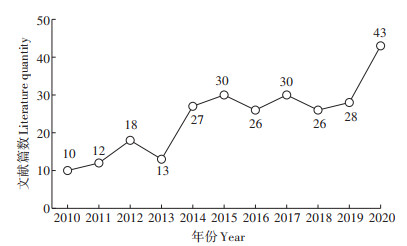

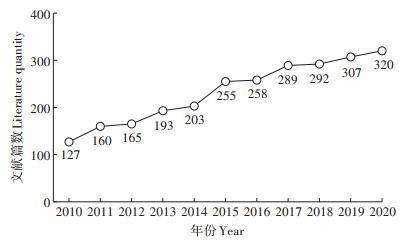

由图 6可知,1980—2020年间我国在国际生态系统适应性管理领域发文量排名前10,但是在数量上与美国差距悬殊,在前10名国家的发文总量中,我国占比约5%,而美国占比约38%,并且美国与澳大利亚发文量之和占比51%,占前10名总发文量的一半以上。这是由于适应性管理的理念最初由美国生态学家Holling提出,并且这种管理方式经常应用在澳大利亚和北美,最初运用于渔业管理。理念的先进性以及实践的广泛应用,使得美国、澳大利亚在生态系统适应性管理的研究中时间序列长、发展速度快。按照时间序列进行分析(图 7、图 8),近10年国内学者发表的生态系统适应性管理文献数量年均值约为26篇,并且文献数量呈增长趋势,与国外文献数量发展趋势基本一致。在国外适应性管理发展迅速以及应用广泛的背景下,国内学者可以多借鉴国外实践经验,并结合我国具体情况,建立符合我国实际的适应性管理理论体系和技术标准,推动适应性管理在我国生态系统管理中的应用。

|

图 6 1980—2020年生态系统适应性管理研究发文量前10的国家 Figure 6 Top 10 countries for the number of publications on ecosystem adaptive management from 1980 to 2020 |

|

图 7 2010—2020生态系统适应性管理国内文献数量变化统计 Figure 7 Changes in the number of Chinese literatures on ecosystem adaptive management from 2010 to 2020 |

|

图 8 2010—2020生态系统适应性管理国外文献数量变化统计 Figure 8 Changes in the number of foreign literatures on ecosystem adaptive management from 2010 to 2020 |

由表 3可知,中文文献中生态系统适应性管理多集中于自然生态系统,特别是森林生态系统(36篇)、河流水域(88篇)等;国际上,生态系统适应性管理研究热点也主要集中于森林生态系统、水域生态系统,可以发现国内外生态系统适应性管理的研究方向基本一致。这说明在全球背景下,国内外学者对于自然生态系统的关注点相似,并且都已经注意到全球气候变化给陆地生态系统、水生生态系统带来的影响,亟需分析全球气候变化对不同生态系统的影响,并根据区域情况提出适应性对策。

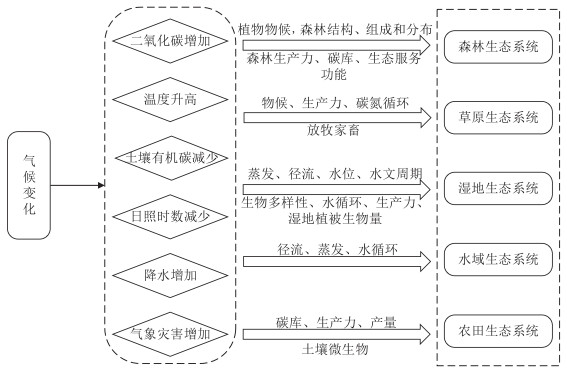

4 生态系统适应性管理主要研究方向 4.1 气候变化与生态系统适应性管理2007年联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在评估报告中指出全球气候变化呈现逐渐变暖的趋势,全球变暖对生态系统产生了一系列影响(图 9),气候变化直接引起降水、蒸发、径流、土壤湿度等要素的显著变化,间接改变生态系统的结构和功能。针对全球变暖的趋势,国内外学者开展了气候变化背景下生态系统的适应性管理,提出相应的适应性对策,从而使生态系统能够更好地应对气候变化,保证生态系统的稳定性。在湿地生态系统方面,肖胜生等[38]分析了气候变化对鄱阳湖湿地生态系统区域水循环以及生态系统结构和功能等方面的影响,提出有关气候变化的研究需要从单纯的科学研究向适应性管理转变。在草地生态系统方面,王常顺等[39]综述了青藏高原草地生态系统对气候变化的响应以及应对气候变化适应性管理的成果。在森林生态系统方面,刘世荣等[40]分析了气候变化对森林及树木分布、生理生态和物候、森林生产力等方面的影响,并从多个尺度提出了适应性管理对策,其中针对森林生态系统,在提高碳储量、预防火灾、避免病虫害方面提出了适应性对策。Yousefpour等[41]采用文献调查法对林业风险和不确定性下的最优决策方法进行了广泛的概述,并阐述了这些方法在气候变化下森林适应性管理中的可能应用。Perry等[42]分析了气候变化背景下,恢复新英格兰盐沼的适应性管理取得成功的原因。Prato[43]提出了一个评估和管理气候变化对生态系统影响的概念框架,并且运用适应性管理进行事后决策,从而判断所采用的最佳决策的有效性。

|

图 9 气候变化对不同生态系统的影响 Figure 9 Impact of climate change on different ecosystems |

气候变化对不同生态系统的影响研究在国内外已经取得了一定的成果。随着适应性管理的产生与发展,生态系统适应性管理的观念影响越来越广泛,并且被认为是应对气候变化的强有力工具之一[40]。但是生态系统适应性管理的研究仍然存在一些阻碍和难题,例如生态系统适应性管理在不同时空尺度的研究还需进一步加强[44],以此来更好地应对气候变化的不确定性。目前对于气候变化未来情景的模拟已经取得一定的成果,但是模型本身存在一定的误差,并且在模拟的过程中没有考虑极端气候情况,构建的模型较为理想化,在空间上,也需要考虑局部差异性。由于地形、气候、季节、土壤等的差异,不同地区受到气候变化的影响不完全相同,因此在今后的研究中需考虑构建包含多因素、更符合现实情况的模型来预测未来变化趋势,并总结归纳气候变化背景下生态系统变化的整体一致性和局部差异性。除此以外,多尺度适应性管理对策的提出可以使不同层次的管理者更从容地应对气候变化带来的不确定性,根据管理目标制定政策,在气候变化的影响下实现生态系统的可持续性。

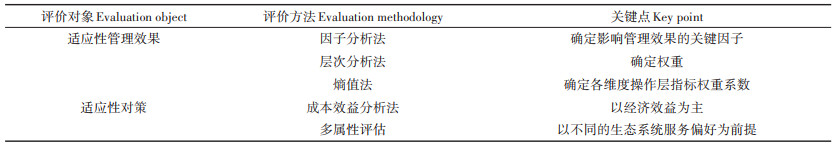

4.2 生态系统适应性管理成效评价评价是适应性管理的关键环节之一,针对生态系统适应性管理的效果进行评价可以判断管理是否取得成功,从而调整后续的管理行为,因此管理成效评价也是当前研究的重点领域之一。目前,国内学者采用的评价方法主要是层次分析法(AHP)、因子分析法、熵值法等。刘芳[23]采用因子分析法确定了山东省水资源适应性管理的关键因子,并根据计算公式,对适应性管理效果进行评价,列出了山东省17个地级市水资源适应性管理效果的排名,并运用AHP方法对各因子重要性进行排序,进而根据关键性因子提出适应性管理对策。李昌彦等[45]基于压力-状态-响应(PSR)模型,采用熵值法和集对分析相结合的方法对水资源适应性系统脆弱性进行评价。基于以上研究,刘丽芳[46]、苏喜友等[47]针对湿地生态系统,基于PSR模型构建评价指标体系,通过层次分析法确定权重,综合运用集对分析法与三角模糊数理论来解决适应性管理成效评价中的不确定性和模糊性,对适应度评价作了进一步完善。

表 4对生态系统适应性管理成效评价方法进行了汇总,在此基础上,针对适应性对策也进行了评价方法的梳理。匡洋等[48]采用成本效益分析法进行评价,以实现适应性管理对策效益远大于成本的目标,并且进行多指标分析选出最优决策,此时成本效益分析法得到的结果即可作为多指标分析的指标之一。Prato[43]认为当存在多种最佳适应策略,且利益相关者对生态系统服务属性有不同的偏好从而选择不同的最佳策略时,可以采用多属性评估进行最佳方案的选择。

|

|

表 4 生态系统适应性管理成效评价方法 Table 4 Evaluation method of effectiveness of ecosystem adaptive management |

生态修复研究起源于20世纪初的欧美国家,20世纪80年代以来,随着环境问题加重,生态系统退化加剧,环境保护、生态修复越来越受到人们的重视[49]。通过适应性管理达到生态修复的目标成为一个重要的研究方向。Boesch等[50]以所参与的四个生态系统恢复工作为例,总结了水资源适应性管理中普遍存在的挑战,例如实施风险、股东利益、机构参与度等,并提出了适度依赖模型、持续重点监测、及时综合评估、提升管理能力、股东有效参与等对策,来克服水资源适应性管理中存在的问题。Thom[51]将适应性管理运用到海岸生态修复的项目中,并且提出在修复项目中有效的适应性管理需要三个主要的部分,即明确的目标、概念化模型以及决策框架。杨永均等[52]评述了澳大利亚矿山生态修复的制度体系、存在问题以及改革措施,为我国矿山生态修复提供了经验:矿山生态系统的多变性和复杂性、生态修复的长期性,决定了在矿山生态修复规划、监管、工程实施、成效评价中有必要引入适应性管理方法。林金兰等[53]借鉴国外湿地生态恢复规划的经验,提出适应性管理应注重恢复的后续管理,并结合我国是发展中国家的实际情况,认为在恢复规划中应注重生态效益和社会经济效益统一发展。林俊强等[54]提出了生态修复的适应性管理构架以及产学研协同创新和先行先试的推广导向建议,以期为河流生态修复的规划和方案设计提供参考与借鉴。

当前《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》强调开展全程适应性管理,但是在山水林田湖草生命共同体的思想下开展生态修复适应性管理仍然面临政策、技术等方面的问题,因此对于具体的措施、制度保障还需进一步探索。在生态修复的过程中,除了适应性管理以外,还可以运用适应性治理(Adaptive governance)给基层管理者留存弹性空间,给予试错的机会和创新的空间,推动生态修复工作的发展[55]。

除了上述生态系统适应性管理研究以外,在草地生态系统方面,孙建等[56]、赵亮等[57]和孙特生等[58]分别在青藏高原高寒草地生态系统、三江源草地和干旱区草地开展了适应性管理研究。适应性管理被周广胜等[59]、张泽阳等[60]、莫微等[61]、苏喜友等[47]、雷冬梅等[62]分别运用到了陆地、城市、海洋、湿地、矿区生态系统当中。除此以外,国外学者还探讨了适应性管理在生态系统服务方面的作用。例如Birgé等[63]在全球变化背景下,探讨了土壤生态系统服务的适应性管理,提出引入土壤适应性管理周期的理论以减少土壤系统不确定性。Ruhl[64]提出应根据不同的土地使用制度以及所欲获取的生态系统服务功能考虑是否适用适应性管理。

生态系统适应性管理的应用已经得到初步发展,但是在应用过程中仍然存在一些难点,给管理者们带来不小的挑战。例如适应性管理要求公众参与,这就要求管理者与利益相关者进行充分的沟通,因为不同的利益相关者想获取的利益不同,出发点也不同,沟通协调的难点在于使大家的利益达成一致、共同参与项目监督;监测是适应性管理过程中的关键环节,但其需要大量的人力、物力和财力,且需要一定的技术支持,一些不负责任的项目为了追求眼前的利益而放弃了长远的效益,可能就放弃了后续的持续监测,造成适应性管理的失败;生态系统的复杂性以及管理者知识的有限性,使得适应性管理在运用过程中存在一些局限和阻碍,这需要管理者在进行适应性管理的过程中不断地学习和认识生态系统的内在规律。同时,不断地探索解决适应性管理应用中的困难,可以更有效地将适应性管理应用在不同的生态系统中。而这个不断学习探索的过程,也是适应性管理本身[17]。

5 存在的问题及研究展望适应性管理解决复杂问题的优势被国内外的学者逐渐认知、了解及应用,国内适应性管理起步较晚,处于初步发展阶段,在很多方面仍然存在一些问题,主要体现在:

(1)研究多停留在理论层面,实践应用与理论的结合能力需要进一步提升。国内适应性管理研究目前仍然处于理论阐释阶段,部分实践应用的探索也受到了理论发展局限性的阻碍,并且即使是进行理论研究,对于适应性管理的理念仍然存在模糊泛化的现象,例如将适应性管理解读为适应环境变化的资源管理措施或者对策,而不是随着系统知识的学习调整管理方式的动态管理方法,导致适应性管理偏离其内涵,并且也会影响其他学者对适应性管理的认识,从而不能发挥适应性管理的优势。在实践应用中,还有一些应用与适应性管理的理念脱节。针对这种情况,政府及教育部门应鼓励支持开展适应性管理的研究,并给予政策、资金支持,尽快对适应性管理的内涵达成统一认识;在实践应用上,可以对进行适应性管理并取得成功的案例进行经验的记录和分享,可以以会议、讲座、发表文献、网站公布的形式进行成果的传播,促进理论到实践的跨越。

(2)应用的范围具有局限性。例如在尺度方面,适应性管理的实践多集中于小尺度,这是由于大尺度的适应性管理会受到资金、成本、利益协调、部门合作、监测等方面的限制,实施相对困难;在生态系统类型方面,适应性管理的应用集中于草原、森林、河流水域等,而矿区、湿地等生态系统的应用少之又少。因此,对于经验不足的管理者,可以通过小范围典型区域适应性管理的实践积累一定的经验,再与各方利益者协调并获取支持后,逐步开展大区域的适应性管理,且应注重交流合作。同时应考虑不同生态系统的适应性管理研究,注重适应性管理在矿区、湿地等生态系统的应用,将适应性管理的优势充分运用到不同的生态系统中。

未来生态系统适应性管理还有很大的发展空间,针对目前应用中存在的问题,对未来的发展方向提出以下几点建议:

(1)开展气候变化背景下多尺度、不同时空生态系统适应性管理的研究。在气候变暖的影响下,不同尺度、不同时空生态系统的响应不完全相同,探索其中的一致性和差异性能够更好地应对气候变化带来的不确定性。在气候变化背景下,研究气候对生态系统影响的同时,也要加强生态系统的响应对气候的反作用,例如森林生态系统在气候变化的影响下,对气候变暖的减缓作用,因而加强两者相互作用机制的研究,也能够为开展不同尺度、不同时空生态系统适应性管理研究提供基础。

(2)生态系统适应性管理评价体系亟需构建与完善。生态系统适应性管理效果评估是后续管理调整的基础,因此评估管理效果是关键一环,但是目前一方面生态系统适应性管理的评价方法还比较少,没有完善的评价体系;另一方面监测数据获取的困难性也阻碍了效果的评估。因此生态系统适应性管理的评价方法的探索、评价体系的构建以及专家协作评估平台的建立是未来的发展趋势之一。

(3)开展多类型生态系统适应性管理应用。适应性管理作为一种管理理念,适用范围比较广。除了运用在生态系统中,还能在人地系统、社会经济系统中发挥作用,因此适应性管理的应用范围可以进一步扩展。除了关注森林、草地、河流水域以外,可以尝试应用在湿地、矿区、农田、城镇等生态系统中,促进多类型生态系统适应性管理的发展。

| [1] |

王文杰, 潘英姿, 王明翠, 等. 区域生态系统适应性管理概念、理论框架及其应用研究[J]. 中国环境监测, 2007, 23(2): 1-8. WANG Wen-jie, PAN Ying-zi, WANG Ming-cui, et al. Research on the concept, theory framework and application of regional ecosystem adaptive management[J]. Environmental Monitoring in China, 2007, 23(2): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1002-6002.2007.02.001 |

| [2] |

Wagner J E, Luzadis V A, Floyd D W. A role for economic analysis in the ecosystem management debate[J]. Landscape and Urban Planning, 1998, 40(1): 151-157. |

| [3] |

Morghan K J R, Sheley R L, Svejcar T J. Successful adaptive management: The integration of research and management[J]. Rangeland Ecology & Management, 2006, 59(2): 216-219. |

| [4] |

Maciver D C, Dallmeier F. Adaptation to climate change and variability: Adaptive management[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2000, 61(1): 1-8. DOI:10.1023/A:1006308512816 |

| [5] |

Thompson A, Robbins P, Sohngen B, et al. Economy, politics and institutions: From adaptation to adaptive management in climate change[J]. Climatic Change, 2006, 78(1): 1-5. DOI:10.1007/s10584-006-9095-5 |

| [6] |

Maxwell P S, Eklöf J S, Van K M M, et al. The fundamental role of ecological feedback mechanisms for the adaptive management of seagrass ecosystems: A review[J]. Biological Reviews, 2017, 92(3): 1521-1538. DOI:10.1111/brv.12294 |

| [7] |

王耕, 蔡旺红. 基于文献计量分析的生态系统适应性管理研究综述[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2020, 43(3): 401-410. WANG Geng, CAI Wang-hong. A review of studies on ecosystem adaptive management based on bibliometric analysis[J]. Journal of Liaoning Normal University(Natural Science Edition), 2020, 43(3): 401-410. |

| [8] |

王祺, 蒙吉军, 齐杨, 等. 基于承载力动态变化的生态系统适应性管理-以鄂尔多斯乌审旗为例[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(4): 154-159. WANG Qi, MENG Ji-jun, QI Yang, et al. Ecosystem adaptive management based on dynamic changed ecological carrying capacity: A case study of Uxin Banner in Ordos[J]. Areal Research and Development, 2015, 34(4): 154-159. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2015.04.029 |

| [9] |

贾卫国, 温作民. 老山林场水源涵养林生态系统适应性管理指标研究[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(23): 9634-9636. JIA Wei-guo, WEN Zuo-min. Studies on the eco-system adaptive management indices for water conservation forest in Laoshan forest farm[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2013, 41(23): 9634-9636. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2013.23.040 |

| [10] |

Holling C S. Adaptive environmental assessment and management[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 1978.

|

| [11] |

Walters C. Adaptive management of renewable resources[M]. Macmillan: Collier Macmillan, 1986.

|

| [12] |

Allen C R, Fontaine J J, Pope K L, et al. Adaptive management for a turbulent future[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92(5): 1339-1345. DOI:10.1016/j.jenvman.2010.11.019 |

| [13] |

Parma A M. What can adaptive management do for our fish, forests, food, and biodiversity? Integrative biology: Issues, news, and reviews[J]. The Society for Integrative and Comparative Biology, 1998, 1(1): 16-26. DOI:10.1002/(SICI)1520-6602(1998)1:1<16::AID-INBI3>3.0.CO;2-D |

| [14] |

McFadden J E, Hiller T L, Tyre A J. Evaluating the efficacy of adaptive management approaches: Is there a formula for success?[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92(5): 1354-1359. DOI:10.1016/j.jenvman.2010.10.038 |

| [15] |

Williams B K. Passive and active adaptive management: Approaches and an example[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92(5): 1371-1378. DOI:10.1016/j.jenvman.2010.10.039 |

| [16] |

Memarzadeh M, Boettiger C. Adaptive management of ecological systems under partial observability[J]. Biological Conservation, 2018, 224: 9-15. DOI:10.1016/j.biocon.2018.05.009 |

| [17] |

侯向阳, 尹燕亭, 丁勇. 中国草原适应性管理研究现状与展望[J]. 草业学报, 2011, 20(2): 262-269. HOU Xiang-yang, YIN Yan-ting, DING Yong. An overview and prospects for grassland adaptive management in China[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2011, 20(2): 262-269. |

| [18] |

金帅, 盛昭瀚, 刘小峰. 流域系统复杂性与适应性管理[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(7): 60-67. JIN Shuai, SHENG Zhao-han, LIU Xiao-feng. Complexity analysis on watershed system and adaptive management[J]. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 2010, 20(7): 60-67. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.07.010 |

| [19] |

Bormann B T, Haynes R W, Martin J R. Adaptive management of forest ecosystems: Did some rubber hit the road?[J]. BioScience, 2007, 57(2): 186-191. DOI:10.1641/B570213 |

| [20] |

杨璐, 陈明茹, 杨圣云, 等. 水产种质资源保护区适应性管理研究[J]. 海洋环境科学, 2014, 33(1): 122-129. YANG Lu, CHEN Ming-ru, YANG Sheng-yun, et al. Adaptive management of aquatic germplasm reserves[J]. Marine Environmental Science, 2014, 33(1): 122-129. |

| [21] |

佟金萍, 王慧敏. 流域水资源适应性管理研究[J]. 软科学, 2006, 20(2): 59-61. TONG Jin-ping, WANG Hui-min. Research on water resources adaptive management in river basin[J]. Soft Science, 2006, 20(2): 59-61. DOI:10.3969/j.issn.1001-8409.2006.02.016 |

| [22] |

杨荣金, 傅伯杰, 刘国华, 等. 生态系统可持续管理的原理和方法[J]. 生态学杂志, 2004, 23(3): 103-108. YANG Rong-jin, FU Bo-jie, LIU Guo-hua, et al. Principles and methods of sustainable management of ecosystem[J]. Chinese Journal of Ecology, 2004, 23(3): 103-108. DOI:10.3321/j.issn:1000-4890.2004.03.022 |

| [23] |

刘芳. 山东省水资源适应性管理及其评价研究[D]. 济南: 山东大学, 2009. LIU Fang. Adaptive management of water resources in Shandong Province and its evaluation study[D]. Jinan: Shandong University, 2009. |

| [24] |

李俊枝, 孙镇雷. 大小兴安岭森林生态功能区适应性管理研究[J]. 安徽农业科学, 2014, 42(35): 12552-12553, 12555. LI Jun-zhi, SUN Zhen-lei. Research on adaptive management of forest ecological function areas in large and small Xinganling mountains[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2014, 42(35): 12552-12553, 12555. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2014.35.056 |

| [25] |

向芸芸, 陈培雄, 杨辉, 等. 基于资源环境承载力的海岛生态系统适应性管理-以温州市洞头区为例[J]. 海洋环境科学, 2018, 37(4): 552-560, 578. XIANG Yun-yun, CHEN Pei-xiong, YANG Hui, et al. Research on the management of island ecosystem based on resource and environment carrying capacity assessment: A case study in Dongtou District, Wenzhou City[J]. Marine Environmental Science, 2018, 37(4): 552-560, 578. |

| [26] |

叶功富, 尤龙辉, 卢昌义, 等. 全球气候变化及森林生态系统的适应性管理[J]. 世界林业研究, 2015, 28(1): 1-6. YE Gong-fu, YOU Long-hui, LU Chang-yi, et al. Global climate change and adaptive management of forest ecosystems[J]. World Forestry Research, 2015, 28(1): 1-6. |

| [27] |

高路. 基于弹性理论的滇池社会-生态系统可持续管理研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2019. GAO Lu. Research on sustainable management of socio-ecosystem in Dianchi Lake based on resilience theory[D]. Beijing: Minzu University of China, 2019. |

| [28] |

李冬华, 苗通, 周晟葆. 基于可持续理论的太湖流域污染与治理研究[J]. 江苏科技信息, 2016(29): 78-80. LI Dong-hua, MIAO Tong, ZHOU Sheng-bao. Research on contamination and treatment of Taihu Lake basin based on the theory of sustainable development[J]. Jiangsu Science & Technology Information, 2016(29): 78-80. DOI:10.3969/j.issn.1004-7530.2016.29.030 |

| [29] |

孟如萍, 梁蓥. 福建省农村经济发展方式转变的路径分析-基于可持续发展理论的视角[J]. 农村经济与科技, 2019, 30(22): 144-145. MENG Ru-ping, LIANG Ying. Analysis of the transformation path of rural economic development pattern in Fujian Province: From the perspective of sustainable development theory[J]. Rural Economy and Science-Technology, 2019, 30(22): 144-145. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2019.22.084 |

| [30] |

覃家君, 杨青梅, 林伟斌. 论管理的动态原理及其运用[J]. 科技进步与对策, 1998, 15(6): 71-72. QIN Jia-jun, YANG Qing-mei, LIN Wei-bin. On the dynamic principle of management and its application[J]. Science & Technology Progress and Policy, 1998, 15(6): 71-72. |

| [31] |

Birgé H E, Allen C R, Garmestani A S, et al. Adaptive management for ecosystem services[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 183: 343-352. |

| [32] |

Westgate M J, Likens G E, Lindenmayer D B. Adaptive management of biological systems: A review[J]. Biological Conservation, 2013, 158: 128-139. DOI:10.1016/j.biocon.2012.08.016 |

| [33] |

徐广才, 康慕谊, 史亚军. 自然资源适应性管理研究综述[J]. 自然资源学报, 2013, 28(10): 1797-1807. XU Guang-cai, KANG Mu-yi, SHI Ya-jun. A review of adaptive management research on natural resources[J]. Journal of Natural Resources, 2013, 28(10): 1797-1807. DOI:10.11849/zrzyxb.2013.10.014 |

| [34] |

Allen C R, Gunderson L H. Pathology and failure in the design and implementation of adaptive management[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92(5): 1379-1384. DOI:10.1016/j.jenvman.2010.10.063 |

| [35] |

Blumstein D. Darwinian decision making: Putting the adaptive into adaptive management[J]. Conservation Biology, 2007, 21(2): 552-553. DOI:10.1111/j.1523-1739.2007.00663.x |

| [36] |

余勤飞, 白中科. 基于文献数据统计的中国土地复垦研究-复垦对象、期刊与机构分析[J]. 中国土地科学, 2014, 28(3): 89-96. YU Qin-fei, BAI Zhong-ke. Study of land reclamation research in China based on literature data statistics: Reclamation object, periodical and institution[J]. China Land Science, 2014, 28(3): 89-96. |

| [37] |

徐田伟, 赵新全, 张晓玲, 等. 青藏高原高寒地区生态草牧业可持续发展: 原理、技术与实践[J]. 生态学报, 2020, 40(18): 6324-6337. XU Tian-wei, ZHAO Xin-quan, ZHANG Xiao-ling, et al. Sustainable development of ecological grass-based livestock husbandry in Qinghai-Tibet Plateau alpine area: Principle, technology and practice[J]. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(18): 6324-6337. |

| [38] |

肖胜生, 杨洁, 叶功富, 等. 鄱阳湖湿地对气候变化的脆弱性与适应性管理[J]. 亚热带水土保持, 2011, 23(3): 36-40. XIAO Sheng-sheng, YANG Jie, YE Gong-fu, et al. Vulnerability and adaptive management of Poyang Lake wetland to climate change[J]. Subtropical Soil and Water Conservation, 2011, 23(3): 36-40. |

| [39] |

王常顺, 孟凡栋, 李新娥, 等. 青藏高原草地生态系统对气候变化的响应[J]. 生态学杂志, 2013, 32(6): 1587-1595. WANG Chang-shun, MENG Fan-dong, LI Xin-e, et al. Responses of alpine grassland ecosystem on Tibetan Plateau to climate change: A mini review[J]. Chinese Journal of Ecology, 2013, 32(6): 1587-1595. |

| [40] |

刘世荣, 温远光, 蔡道雄, 等. 气候变化对森林的影响与多尺度适应性管理研究进展[J]. 广西科学, 2014, 21(5): 419-435. LIU Shi-rong, WEN Yuan-guang, CAI Dao-xiong, et al. Impacts of climate change on forests and adaptive multi-scales management: A review[J]. Guangxi Sciences, 2014, 21(5): 419-435. |

| [41] |

Yousefpour R, Jacobsen J B, Thorsen B J, et al. A review of decision-making approaches to handle uncertainty and risk in adaptive forest management under climate change[J]. Annals of Forest Science, 2012, 69(1): 1-15. |

| [42] |

Perry D C, Chaffee C, Wigand C, et al. Implementing adaptive management into a climate change adaptation strategy for a drowning New England salt marsh[J]. Journal of Environmental Management, 2020, 270: 110928. |

| [43] |

Prato T. Conceptual framework for assessment and management of ecosystem impacts of climate change[J]. Ecological Complexity, 2008, 5(4): 329-338. |

| [44] |

尹燕亭, 侯向阳, 运向军. 气候变化对内蒙古草原生态系统影响的研究进展[J]. 草业科学, 2011, 28(6): 1132-1139. YIN Yan-ting, HOU Xiang-yang, YUN Xiang-jun. Advances in the climate change influencing grassland ecosystems in Inner Mongolia[J]. Pratacultural Science, 2011, 28(6): 1132-1139. |

| [45] |

李昌彦, 王慧敏, 佟金萍, 等. 气候变化下水资源适应性系统脆弱性评价-以鄱阳湖流域为例[J]. 长江流域资源与环境, 2013, 22(2): 172-181. LI Chang-yan, WANG Hui-min, TONG Jin-ping, et al. Vulnerability assessment of water resources adaptive system facing climate change: A case of the Poyang Lake basin[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2013, 22(2): 172-181. |

| [46] |

刘丽芳. 基于PSR模型的湿地生态系统适应性管理评价[D]. 北京: 北京林业大学, 2015. LIU Li-fang. Evaluation of adaptive management in wetland ecosystem based on PSR model[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2015. |

| [47] |

苏喜友, 刘丽芳, 唐小平. 辽宁双台河口湿地生态系统适应性管理成效评价[J]. 湿地科学, 2016, 14(1): 1-6. SU Xi-you, LIU Li-fang, TANG Xiao-ping. Evaluation of adaptive management effectiveness on ecosystem of Shuangtaihekou wetlands in Liaoning Province[J]. Wetland Science, 2016, 14(1): 1-6. |

| [48] |

匡洋, 李浩, 夏军, 等. 气候变化对跨境水资源影响的适应性评估与管理框架[J]. 气候变化研究进展, 2018, 14(1): 67-76. KUANG Yang, LI Hao, XIA Jun, et al. Impacts of climate change on transboundary water resources and adaption management framework[J]. Climate Change Research, 2018, 14(1): 67-76. |

| [49] |

曹永强, 郭明, 刘思然, 等. 基于文献计量分析的生态修复现状研究[J]. 生态学报, 2016, 36(8): 2442-2450. CAO Yong-qiang, GUO Ming, LIU Si-ran, et al. Research on the status quo of ecological restoration based on bibliometric analysis[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(8): 2442-2450. |

| [50] |

Boesch D F, Manley P N, Melis T S. The future of water resources adaptive management: Challenges and overcoming them[J]. Water Resources Impact, 2006, 8(3): 21-23. |

| [51] |

Thom R M. Adaptive management of coastal ecosystem restoration projects[J]. Ecological Engineering, 2000, 15(3/4): 365-372. |

| [52] |

杨永均, Erskine P, 陈浮, 等. 澳大利亚矿山生态修复制度及其改革与启示[J]. 国土资源情报, 2020(2): 43-48. YANG Yong-jun, Erskine P, CHEN Fu, et al. The reform and its implication of mined land rehabilitation policy system in Australia[J]. Land and Resources Information, 2020(2): 43-48. |

| [53] |

林金兰, 刘昕明, 陈圆. 国外湿地生态恢复规划的经验总结及借鉴[J]. 化学工程与装备, 2015(10): 256-260. LIN Jin-lan, LIU Xin-ming, CHEN Yuan. Experience summary and reference of foreign wetland ecological restoration planning[J]. Chemical Engineering & Equipment, 2015(10): 256-260. |

| [54] |

林俊强, 陈凯麒, 曹晓红, 等. 河流生态修复的顶层设计思考[J]. 水利学报, 2018, 49(4): 483-491. LIN Jun-qiang, CHEN Kai-qi, CAO Xiao-hong, et al. A thought on top-level design of river ecological restoration[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2018, 49(4): 483-491. |

| [55] |

高煜芳. 不确定性下的生态治理-以三江源草地修复为例[J]. 科学, 2020, 72(6): 4-8, 69. GAO Yu-fang. Ecological governance under uncertainty: The case for grassland remediation in Sanjiangyuan region, Qinghai[J]. Science, 2020, 72(6): 4-8, 69. |

| [56] |

孙建, 张振超, 董世魁. 青藏高原高寒草地生态系统的适应性管理[J]. 草业科学, 2019, 36(4): 933-916. SUN Jian, ZHANG Zhen-chao, DONG Shi-kui. Adaptive management of alpine grassland ecosystems over Tibetan Plateau[J]. Pratacultural Science, 2019, 36(4): 933-916. |

| [57] |

赵亮, 李奇, 赵新全. 三江源草地多功能性及其调控途径[J]. 资源科学, 2020, 42(1): 78-86. ZHAO Liang, LI Qi, ZHAO Xin-quan. Multi-functionality and management of grassland in the Sanjiangyuan region[J]. Resources Science, 2020, 42(1): 78-86. |

| [58] |

孙特生, 胡晓慧. 基于农牧民生计资本的干旱区草地适应性管理-以准噶尔北部的富蕴县为例[J]. 自然资源学报, 2018, 33(5): 761-774. SUN Te-sheng, HU Xiao-hui. Grassland adaptive management in arid region based on livelihood capitals of peasants and herdsmen: A case study of Fuyun County in the north of Junggar basin, China[J]. Journal of Natural Resources, 2018, 33(5): 761-774. |

| [59] |

周广胜, 何奇瑾. 陆地生态系统对气候变化的脆弱性评价与适应性管理[J]. 中国基础科学, 2015, 17(3): 26-31, 2. ZHOU Guang-sheng, HE Qi-jin. Advance in the study on vulnerability evaluation and adaptation management of terrestrial ecosystems under climate change[J]. China Basic Science, 2015, 17(3): 26-31, 2. |

| [60] |

张泽阳, 李锋, 徐翀崎, 等. 城市复合生态适应性管理方法研究-以广州市增城区为例[J]. 环境保护科学, 2017, 43(1): 105-110. ZHANG Ze-yang, LI Feng, XU Chong-qi, et al. Ecological adaptive management methods for urban compound ecosystems: A case study of Zengcheng District of Guangzhou City[J]. Environmental Protection Science, 2017, 43(1): 105-110. |

| [61] |

莫微, 孙丽, 谭勇华, 等. 海洋功能区划中的不确定性与适应性管理[J]. 海洋开发与管理, 2017, 34(12): 98-101. MO Wei, SUN Li, TAN Yong-hua, et al. The uncertainty in marine functional zoning and its adaptive management[J]. Ocean Development and Management, 2017, 34(12): 98-101. |

| [62] |

雷冬梅, 徐晓勇. 矿区生态系统管理研究框架及其应用-以兰坪矿区为例[J]. 资源开发与市场, 2015, 31(6): 678-681, 721. LEI Dong-mei, XU Xiao-yong. Research framework of ecosystem management in mining area and its application[J]. Resource Development & Market, 2015, 31(6): 678-681, 721. |

| [63] |

Birgé H E, Bevans R A, Allen C R, et al. Adaptive management for soil ecosystem services[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 183: 371-378. |

| [64] |

Ruhl J B. Adaptive management of ecosystem services across different land use regimes[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 183: 418-423. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38