2. 全国农业技术推广服务中心,北京 100125;

3. 农业农村部环境保护科研监测所,天津 300191;

4. 湖南农业大学农学院,长沙 410128

2. National Agricultural Technology Extension and Service Center, Beijing 100125, China;

3. Agro-Environmental Protection Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Tianjin 300191, China;

4. College of Agriculture, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China

生物多样性的主体为指定区域内的全体植物、动物和微生物及其所有基因和由其构成的各类生态系统,根据层次可分为生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性三类[1]。澳大利亚独特的地理位置和动植物的特殊进化过程使澳大利亚在生物多样性方面独树一帜,尤其在物种层面。澳大利亚有动植物60万~70万种,约占全球物种的10%,其中约84% 的植物、80%的哺乳动物和40%的鸟类是澳大利亚所特有的。但18世纪欧洲移民时期至今200多年时间里,澳大利亚累计引进130多种外来物种,其中很多已经成为危害农牧业和自然环境的有害入侵物种。目前,澳大利亚已经成为全球生物多样性减少最严重的7个国家之一,仅次于印度尼西亚,位列第二。因此,如何保护好当地特有的生物多样性资源、促进农牧业健康可持续发展,是澳大利亚政府面临的最主要的环境问题之一。

1 澳大利亚生物多样性概况澳大利亚气候形态多样,地形多变,因而生物多样性丰富,物种特有性极高。爬行动物686种,种类数量居世界第二位;显花植物23 000种,居世界第七;两栖类动物180多种,世界排名第十;有袋动物146种,约占世界有袋动物种类总数量的一半以上。同时,其特有生物种类也异常丰富。在种的水平上,澳大利亚约93% 的爬行类、94% 的两栖类、87% 的哺乳动物、45% 的鸟类以及86% 的维管植物为其所特有。除陆生生物外,澳大利亚南方温带区域的600种鱼类中有高达85%为澳大利亚水域所独有[2]。

近年来,澳大利亚已成为仅次于印度尼西亚的生物多样性减少最严重的国家。据统计,在过去的200多年里,澳大利亚50% 的雨林、30% 以上的森林和林地遭到毁灭,至少已有27种哺乳动物、23种鸟类、4种蛙类和68种维管类植物以及无数的无脊椎动物灭绝[3]。澳大利亚生物多样性减少的原因主要有下列几个方面:一是人为破坏,随着澳大利亚人口的增加,种植业、养殖业、采矿业等迅速兴起,大量处于原始状态的森林、湿地、草原等被开垦为耕地或养殖场,或被作为矿山开采,栖息地的破坏导致大量物种的灭绝或减少。二是外来物种的引进,澳大利亚是一个典型的移民国家,外来移民带来了大量非本土物种,有些非本土物种演变成外来入侵物种,侵占了大量本土物种的栖息地,甚至把本土物种作为食物来源,导致本土物种的灭绝[4]。早在1859年,有人从欧洲带了12只兔子到澳大利亚放养,结果由于当地牧草茂盛、土壤疏松,为兔子打洞做窝、繁衍生息提供了便利条件,同时由于没有天敌,兔子的数量在100年时间里达到100多亿只,带来了植被侵蚀、土壤退化等环境问题,对畜牧业产生了严重冲击。澳大利亚政府采取了一些列措施控制兔子数量快速增长,甚至引进了兔子的天敌——狐狸。起初,狐狸的引入对控制兔子数量效果显著,但一段时间后发现狐狸更倾向于捕食有袋动物。为避免澳洲特有的珍惜品种灭绝,澳大利亚政府不得不采取措施控制狐狸的数量[5]。三是自然因素,澳大利亚是一个火灾频发的国家,其原始森林中存在大量易燃的腐木和枯枝,每年都会发生森林火灾,在烧毁森林的同时也消灭了其中的生物。2019年,澳大利亚发生了一场规模前所未有的火灾,持续了4个月之久,覆盖了840万hm2土地。据世界自然基金会(WWF)统计,这次大火直接或间接造成了约10.5亿只动物死亡,这比之前澳大利亚生态学家估计的5亿只翻了一倍[6]。

面对生物多样性丧失的严峻现状,澳大利亚采取了诸多措施进行生物多样性保护,尤其是在物种多样性保护层面取得了显著成效。

2 澳大利亚生物多样性保护探索与实践 2.1 澳大利亚生物多样性保护法律法规建设澳大利亚地广人稀,生物多样性异常丰富,与美国和加拿大类似。因此,澳大利亚生物多样性保护领域的法律法规建设很大程度上受美国的影响,但作为英联邦国家,其在具体法律法规建设和执行方面又独具自身特色。为了保护澳大利亚生物多样性,澳大利亚各级政府严格履行《生物多样性公约》,在联邦层面制定了《澳大利亚生态和可持续利用发展国家战略》(Australia′ s National Strategy for Ecologically Sustainable Development)和《澳大利亚生物多样性保护国家战略》(National Strategy for the Conservation of Australia′ s Biological Diversity)两个专门的战略措施,指导全国生物多样性保护工作开展[7]。

在澳大利亚,联邦和州政府共同合作开展生物多样性的保护和管理工作。澳大利亚宪法规定联邦政府对各州没有直接管辖权。因此,联邦政府在生物多样性保护方面的主要职责是国家整体生物多样性战略的制定,以及代表国家签署并履行生物多样性领域国际公约。而自然资源管理范围内的立法和行政管理职责主要由州和领地政府承担。澳大利亚各州也制定了相应的法律法规来保护生物多样性。在生物多样性资源丰富的维多利亚州,州政府根据当地实际情况通过了《维多利亚植物和动物保护法案》(Victoria′ s Flora and Fauna Guarantee Act),重点保护州内特有植物和动物的生存、繁衍环境和遗传多样性,保证人类对这些动植物资源的可持续利用,并努力维持它们在野生条件下的进化趋势。为保障法律执行,政府还出台了一系列战略性和技术性文件,包括《维多利亚生物多样性战略》《维多利亚的生物多样性——我们的生活财富》和《维多利亚的生物多样性——维持我们的生活财富》等[8]。

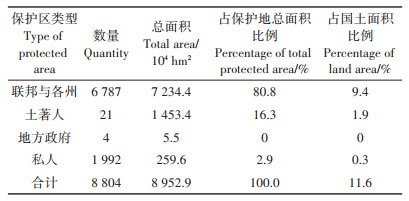

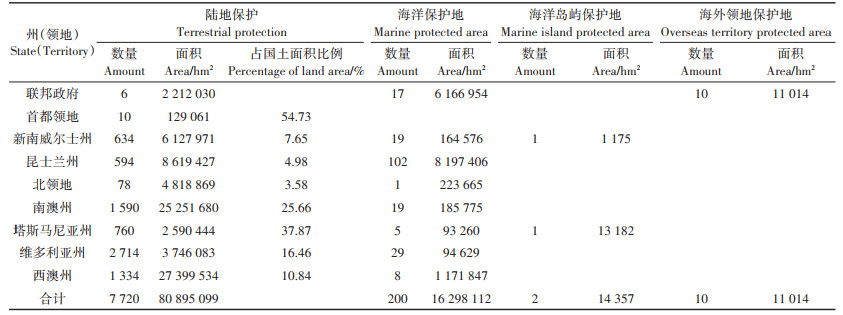

2.2 澳大利亚的环境及生物多样性保护区建设作为最早策划设立国家公园的国家之一,澳大利亚新南威尔士州政府早在1879年就宣布设立国内第一个国家公园——皇家国家公园。该公园是继美国黄石国家公园之后的世界第二个国家公园。此后,各州政府纷纷效仿,相继设立多个州级国家公园[9]。20世纪70年代之后,保护地的概念不断丰富,更多地向关注生物多样性保育和生态环境保护的方向发展。1992年,澳大利亚制定了《生物多样性保护国家战略》,由联邦政府与各州共同建立一个海洋保护地计划和一个针对陆地保护地的网络——国家保护区系统。同时,由于最有价值的自然环境资源大多位于土著人所有的土地上,联邦政府又规划设立了土著保护地。因此,澳大利亚保护地的体系可以分为三大类别:国家保护区系统、国家代表性海洋保护地系统以及土著保护地。此外,还有少部分地方政府以及私人划设和管理的保护地。目前,澳大利亚共有各类保护区8 804个,保护面积8 953万hm2,占国土面积的11.6%[10-11](表 1和表 2)。

|

|

表 1 澳大利亚不同所有权类型保护地情况[10-11] Table 1 Different ownership types of protected areas in Australia[10-11] |

澳大利亚保护地采用了分级主管、共同治理的国家保护区管理系统。最高管理机关是自然资源管理部长理事会(Natural Resource Management Ministerial Council,NRMMC),理事会成员主要由联邦和各州的环境与农业部长组成。2005年,《关于保护地国家战略及行动计划》获得理事会审议通过,正式实施。同时,部长理事会专门成立了“国家保护区系统专题组”(National Reserve System Task Group),成员由全国相关领域的专家和各州生物多样性保护机关的主要负责人组成[12]。设立的主要目的是贯彻落实国家战略与行动计划,通过研究和分析现行保护地网络建设存在的问题,向部长理事会提交政策和措施改进报告。除此之外,澳大利亚环境保护与遗产理事会(Environment Protection and Heritage Council,EPHC)也发挥非常重要的作用。它主要关注保护地内涉及土著人、私人参与的保护地以及旅游开发、气候变化应对等热点问题,从而提出更有针对性的意见和建议。

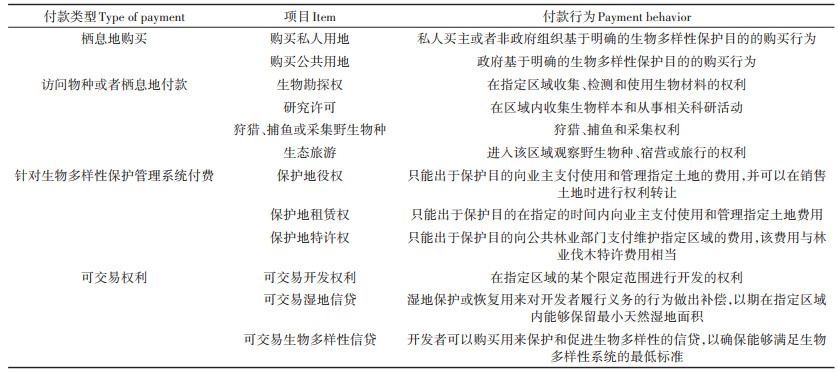

2.3 基于市场机制的生物多样保护管理创新生物多样性和环境问题治理具有明显的公益性,世界各国对于该类问题的解决一直采取由政府主导并承担经费,通过政府发布行政命令的方式进行,不仅缺乏足够的灵活性,而且开支巨大,效率不高。澳政府针对此问题,率先引入市场机制来充分协调各方利益,以达成生物多样性保护之目的,其最大的特点就是通过市场而不是政府指令来鼓励公众参与生物多样性保护工作,其根本原则是“谁使用谁付费,谁保护谁受益”。这种创新的管理机制在于引入生物多样性补偿或者生物多样性库的概念[13]。所谓的生物多样性补偿就是针对开发项目对生物多样性造成后续的、不可避免的伤害所采取的补偿性保护措施,这些措施能够保证所开发区域生物多样性不会出现净损失。另一个方面,通过建立生物多样性库,为保护区业主和管理者采取的生物多样性和环境保护良好行为支付相关费用,表 3列出了部分针对生物多样性保护活动的付款类型[14]。但这种补偿机制仍有其不足之处:一是生物多样性补偿值的计算方法尚不完善;二是生物补偿机制执行机构的运转费用来源不稳定。

|

|

表 3 生物多样性保护活动的付款行为类型[14] Table 3 Types of payment behaviors for biodiversity conservation activities[14] |

从研究层次上来讲,生物多样性共包括四个层次:遗传多样性、物种多样性、农业生态系统多样性和景观多样性。澳大利亚的生物多样性保护重点集中在生态系统和物种水平上,相比之下在遗传多样性水平上所做的努力较少。

为了保护和维持整个自然生态系统的平衡,在将一个生态区域划分为保护区时,保护工作人员通常从水资源和土地资源的管理入手[15]。主要措施包括退牧还草还林、禁止放牧等,从而使保护区内的水资源和土地逐渐恢复到原始状态。与此同时,也会开展对保护区内所有物种的调查工作,并对有参考价值的物种建立专门档案。另外,还会对保护区环境指标具有指示作用的物种开展实时监测,研究其动态变化规律,及时、有针对性地提出相应的保护和改进措施。

在物种多样性保护研究层面,通过开展大规模的普查,相关专家已经摸清了澳大利亚物种丰富性情况,掌握了珍稀濒危物种清单。凡是被列入珍稀濒危物种清单的物种,联邦和州政府会立即启动相关项目,组织科学家进行深入调查,利用GPS(全球定位系统)和GIS(地理信息系统)精准确定其当前分布区域和环境特征,明确当前物种存活数量和繁殖特性,掌握其动态变化规律,以此揭开可能导致其灭绝的原因[16]。这些研究为政府增强保护力度、有针对性地制定保护策略提供支撑。

3 澳大利亚生物多样性保护对我国的启示澳大利亚开放、包容的多元文化和人民乐观、积极的生活态度闻名于世,澳洲良好的生态环境,人与人、人与植物、人与动物之间和谐相处、生机盎然的景象也给人们留下深刻印象[17]。然而,澳大利亚虽然国土辽阔、物产丰富,但就生物多样性保护而言,澳大利亚仍然面临两大问题:一是缺水,澳大利亚四面环海,淡水资源极为匮乏,不仅年降水量较低,且分布不均匀;二是生态系统相对脆弱,澳大利亚处于相对独立大陆,生物多样性高,特有生物资源丰富,长期相对封闭的地理条件导致其生态环境极易受外来物种和人类行为影响[18-19]。澳大利亚之所以在生物多样性和环境保护领域取得显著的成效,主要归因于其对过去失败案例的总结和长期理论和实践的探索。我国作为发展中国家,资源条件和生态环境问题已经成为限制农业发展的两个“紧箍咒”,长期掠夺式生产导致的土地过度开发、农业面源污染加重、农业生物多样性下降等问题日渐突出。澳大利亚生物多样性保护的成功经验值得我国学习和借鉴,结合我国资源禀赋和当前工作现状,提出以下建议。

3.1 加强生物多样性教育,鼓励全民参与20世纪中期以来,澳大利亚全面开展了生物多样性和环境保护工作,其首要工作是在全国范围内倡导“人人保护环境,打造绿色澳大利亚”“关爱祖国”等一系列行动,鼓励广大民众积极参与生物多样性保护行动。政府机关、社会团体、科研机构、私有土地业主和个人均可以参加生物多样性保护,范围可以覆盖到从科学研究到战略规划、从现场管理到修复计划、从自愿行动到法定要求。目前澳大利亚环保志愿者团体已经超过470家[20]。

与之相比,我国的生物多样性保护工作还仅限于政府行业主管部门、相关科研机构等范围的认识上,还没有扩大到全民参与,甚至与生物多样性保护联系紧密的农民和林业工人对生物多样性保护认识还停留在空白阶段。因此,建议我国各级政府部门、科研机构:①加强媒体宣传,全面加强生物多样性重要性和价值的引导工作,提高民众对生物多样性的认识;②积极组织各种形式的生物多样性保护活动,并通过联合政府与学校、社区等组织使民众能亲身加入活动中;③在现行法律框架基础上,就生物多样性保护建立健全全民参与的法律机制,通过法律法规的建立明确保护生物多样性是每一位公民的责任和义务。

3.2 完善法律法规建设,保证实施效果澳大利亚生物多样性和环境保护立法开始于20世纪70年代,经过几十年的发展,无论是其法律构架还是具体条文覆盖范围堪称完备,相关法律法规多达50多部[21],从联邦到各州、各领地均建立相应法规[22-23]。执法方面,澳大利亚每一位公民都是法律的遵守者和违法行为的监督者,其法律体系中包括举报人制度,任何人都可以对违法者进行举报,尤其是在全社会倡导环境和生物多样性保护风气下,更加减少了环境违法事件的发生[24]。

目前,我国已经初步建立了生物多样性保护法律法规体系,制定实施了《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011—2030年)》《联合国生物多样性十年中国行动方案》《自然保护区条例》《加强生物遗传资源管理国家工作方案(2014—2020年)》《关于加强生物物种资源保护和管理的通知》等系列重大规划和法规条例。地方层面也结合自身需求制定了相应的生物多样性保护法规,例如,2018年云南省出台了我国首部专门针对生物多样性保护的地方性法规——《云南省生物多样性保护条例》。同时,我国正在深入推进生物多样性保护的立法工作,尝试开展自然保护地国家立法,以更有针对性地保护自然资源。但与澳大利亚相比,我国生物多样性保护法律仍处于框架建设层面,在具体的方面,如外来物种入侵、本地资源保护、保护区建设等仍需要制定专门或单行法律,以更加具体地规范和指导生物多样性保护行动。另外,考虑到生物多样性的区域差异,各地区应当因地制宜,制定适合当地的法律法规来保护生物多样性[25]。此外,政策制定应当充分发挥普通群众的参与性,通过广泛宣传生物多样性保护知识,建立监督举报奖励制度,切实推动群众主动开展生物多样性保护。

3.3 强化经济杠杆机制,突出调节功能在环境和生物多样性保护管理方面,澳大利亚政府非常重要的一个创新举措就是引进了基于市场的经济调节机制。澳政府坚信优化设计的市场最能体现生物多样性的价值和吸引广大企业主对生物多样性的投资[26]。因此,澳政府在运用法律约束、行政强制手段规范环境的同时,充分利用政府财政、税收、收费和信贷等经济手段,促使广大企业主自觉减少企业排放,保护生态环境。

我国农业生产面临的资源和环境双重压力,已经成为制约我国农业可持续发展的关键问题。在此方面,我们不妨借鉴澳大利亚经验。比如在农业灌溉用水和企业生产排污收费制度设计上,采用阶梯计费方式来实施配额管理,即在限额内用水和排污的费用相对较小,超过限额量,其单价大幅增加,以此来节约资源和减少排放。另外,允许水权和排污权进行交易。其操作关键在于如何根据农田需求和环境容量计算出灌溉量和排污量,并据此定价[27]。具体到生物多样性保护层面,《生物多样性公约》缔约方大会的成果也值得我们借鉴。讨论过程中,部分缔约国建议将生物多样性评估和补偿方案纳入项目立项环境影响评价文件中,明确评价项目将会带来的生物多样性损失程度,提出补救措施,并制定相应的补偿标准。

3.4 注重创新驱动保护,发挥支撑作用澳大利亚政府十分重视生态环境和生物多样性保护领域的科技创新。具体表现为:①创新经费充足。在澳大利亚生物多样性保护属于基础性研究,研究经费多来自政府直接资助。在联邦科工委,农业综合类研究经费最高,其次为环境及自然资源,占总经费比例约20%,生物多样性保护位于此范围内,约占总经费5%左右[28]。②澳大利亚在生物多样性研究与技术研发领域整体科研水平高。澳大利亚科研人员充分利用地理信息系统和遥感监测手段来监测国家公园外来物种入侵、植被覆盖、火情等相关情况,并且将所获得的信息与相关部门共享。

近年来,虽然我国生物多样性保护领域研究取得了较大进展,也培养了一批专业人员,但与我国生物多样性保护当前所面临的形势和未来发展的迫切需求相比,我们的科研储备明显不足[29]。因此,迫切需要我国政府加大生物多样性领域的科研投入,尤其是要注重投入的长期性和持续性,有针对性地培养一批能够长期从事本领域研究的科研队伍。同时,加强相关研究领域之间的协同作用,创新合作机制和方法,鼓励中央和地方科研团队合作开展研究。在这个过程中,政府部门应当发挥积极引导作用。在政策和资金层面,鼓励科研团队与国际接轨,关注全球生物多样性研究和保护动态,及时引入新的保护技术和理念。结合地方实际情况,制定符合我国国情的生物多样性保护新政策、新模式、新技术。

| [1] |

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences. Australia' s state of the forest report 2013[EB/OL]. (2016-03-18)[2020-09-09]. http://www.agriculture.gov.au/abares/forestsaustralia/Documents/prelims-web2.pdf.

|

| [2] |

秦天宝. 澳大利亚保护地法律与实践述评[C]. 昆明: 2009年全国环境资源法学研讨会, 2009. QIN T B. Reviews of the law and practice on reserve system in Australia[C]. Kunming: 2009 Annual Conference of China Environmental Resource Law Research, 2009. |

| [3] |

高正文. 澳大利亚环保考察印象[J]. 生态经济, 2006(11): 142-145. GAO Z W. Impressions of Australian environmental protection investigation[J]. Ecological Economy, 2006(11): 142-145. DOI:10.3969/j.issn.1671-4407.2006.11.039 |

| [4] |

许光耀, 李洪远, 莫训强, 等. 外来入侵植物管理与控制成效的制约因素[J]. 生态学杂志, 2019, 38(10): 3169-3176. XU G Y, LI H Y, MO X Q, et al. Restraining factors on the effectiveness of invasive plants management and control[J]. Chinese Journal of Ecology, 2019, 38(10): 3169-3176. |

| [5] |

叶万辉. 外来生物入侵——生态系统的癌变[J]. 中国科技画报, 2002(6): 22-29. YE W H. Invasion of alien species: Ecosystem cancerization[J]. Science & Technology Pictorial, 2002(6): 22-29. |

| [6] |

World Wildlife Fund. Statement from WWF-Australia on Australia' s bushfire emergency[EB / OL]. (2020-01-07)[2020-09-09]. https://www.wwf.org.au/news/news/2020/statement-from-wwf-australia-onaustralia-s-bushfire-emergency.

|

| [7] |

尚玮姣, 王忠明, 陈民, 等. 澳大利亚生物多样性保护管理及政策[J]. 世界林业研究, 2016, 29(5): 82-86. SHANG W J, WANG Z M, CHEN M, et al. Biodiversity conservation management and policy in Australia[J]. World Forestry Research, 2016, 29(5): 82-86. |

| [8] |

Chief Parliamentary Counsel. Wildlife Act 1975[EB / OL]. [2020-09- 09]. https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2020-12/75-8699aa125%20authorised.pdf.

|

| [9] |

曾以禹, 王丽, 郭晔, 等. 澳大利亚国家公园管理现状及启示[J]. 世界林业研究, 2019, 32(4): 92-96. ZENG Y Y, WANG L, GUO Y, et al. State and enlightenment of national park management in Australia[J]. World Forestry Research, 2019, 32(4): 92-96. |

| [10] |

王祝根, 李晓蕾, 史蒂芬·J·巴里. 澳大利亚国家保护地规划历程及其借鉴[J]. 风景园林, 2017(7): 57-64. WANG Z G, LI X L, STEPHEN J B. Review on the developing process and the implication of Australia's national reserve system[J]. Landscape Architecture, 2017(7): 57-64. |

| [11] |

Australian and New Zealand Environment and Conservation Council. Australian guidelines for establishing the national reserve system[R]. Canberra: Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, 1999.

|

| [12] |

温战强, 高尚仁, 郑光美. 澳大利亚保护地管理及其对中国的启示[J]. 林业资源管理, 2008(6): 117-124. WEN Z Q, GAO S R, ZHENG G M. Protected area management in Australia and its implication in China[J]. Forest Resources Management, 2008(6): 117-124. DOI:10.3969/j.issn.1002-6622.2008.06.025 |

| [13] |

赵钧. 生物多样性与绿色发展国际论坛在京举办[J]. WTO经济导刊, 2012(10): 85. ZHAO J. The international biodiversity and green development forum held in Beijing[J]. China WTO Tribune, 2012(10): 85. DOI:10.3969/j.issn.1672-1160.2012.10.024 |

| [14] |

PRIMACK R B. 保护生物学概论[M]. 祁承经, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1996: 89-99. PRIMACK R B. Essentials of conservation biology[M]. QI C J, Translate. Changsha: Hunan Science and Technology Press, 1996: 89-99. |

| [15] |

Department of the Environment and Heritage. Genetic resources management in commonwealth areas[EB/OL]. (2016-03-18)[2020-09-09]. https://www.environment.gov.au/system/files/resources/3c2b83b4-290a-413a-b56d-c9083bdc05c7/files/regs.pdf.

|

| [16] |

王绍芳. 澳大利亚瀕危袋鼠[J]. 野生动物, 1992(4): 45-46. WANG S F. Endangered Australian kangaroo[J]. Chinese Journal of Wildlife, 1992(4): 45-46. |

| [17] |

中华人民共和国濒危物种科学委员会, 中国科学院生物多样性委员会. 生物多样性公约指南[M]. 北京: 科学出版社, 1997: 41-42. Endangered Species Scientific Commission, P. R. China, Biodiversity Committee, Chinese Academy of Sciences. A guide to the Convention on Biological Diversity[M]. Beijing: The Science Publishing Company, 1997: 41-42. |

| [18] |

GOLLASCH S, MINCHIN D, ROSENTHAL H, et al. Exotics across the ocean. Case histories on introduced species: Their general biology, distribution, range expansion and impact[M]. Berlin: Logos-Verlag, 1999.

|

| [19] |

IUCN Species Survival Commission(SSC), Invasive Species Specialist Group. IUCN Guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by alien invasive species[C]. Nairobi: Fifth meeting of the conference of the parties to the Convention on Biological Diversity, 2000.

|

| [20] |

徐健, 刘敏. 澳大利亚推动绿色发展的经验及启示[J]. 浙江经济, 2020(3): 75-77. XU J, LIU M. Experience of promoting green development in Australia and its enlightenment to China[J]. ZheJiang Economy, 2020(3): 75-77. DOI:10.3969/j.issn.1005-1635.2020.03.030 |

| [21] |

何隆德. 澳大利亚生态环境保护的举措及经验借鉴[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2014, 29(6): 48-52. HE D L. Practical measures of Australian ecological environmental protection and reference of their experience[J]. Journal of Changsha University of Science & Technology(Social Science), 2014, 29(6): 48-52. DOI:10.3969/j.issn.1672-934X.2014.06.009 |

| [22] |

Queensland Government. Biodiscovery in Queensland[EB/OL]. (2015- 05-18)[2020-09-09]. https://www.publications.qld.gov.au/dataset/biodiscovery-plan-guidelines-and-template/resource/26a2c894-c82c-4e04-8252-65904465be14.

|

| [23] |

Territory and Municipal Services. Trees and forests[EB / OL]. [2020- 09-09]. http://www.tams.act.gov.au/parks-conservation/trees_and_forests.

|

| [24] |

Ministry of Economic Development. Domestic access and benefit sharing regimes international comparison[R]. 2011.

|

| [25] |

武建勇, 于之的, 刘海鸥, 等. 省级生物多样性保护战略与行动计划(BSAP)编制进展和实施策略[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(S1): 555-557. WU J Y, YU Z D, LIU H O, et al. Progresses and promotion strategy of provincial biodiversity strategy and action plans[J]. China Population, Resources and Environment, 2015, 25(S1): 555-557. |

| [26] |

Department of the Environment, Sport and Territories. National strategy for the conservation of Australia's biological diversity[R/OL]. (2019- 11-08)[2020-09-09]. https://environment.gov.au/biodiversity/conservation/strategy#:~:text=As%20Australia%20is%20a%20Party%20to%20the%20Convention,strategy%20and%20action%20plan%20in%20place%20since%201996.

|

| [27] |

孙天竹, 文卓, 梅放. 澳大利亚矿山环境保护经验及其对我国的借鉴意义[J]. 矿产勘查, 2019, 10(12): 3088-3089. SUN T Z, WEN Z, MEI F. Experience of mine environment protection in Australia and its reference to China[J]. Mineral Exploration, 2019, 10(12): 3088-3089. DOI:10.3969/j.issn.1674-7801.2019.12.040 |

| [28] |

薛魁中. 国外生物遗传资源法律保护及其启示[J]. 世界农业, 2017(4): 126-131. XUE K Z. Legal protection experience of biological genetic resources abroad and enlightenment[J]. World Agriculture, 2017(4): 126-131. |

| [29] |

武建勇. 生物遗传资源获取与惠益分享制度的国际经验[J]. 环境保护, 2016, 44(21): 71-74. WU J Y. International experience of national legislation on access to genetic resource and benefit sharing[J]. Environmental Protection, 2016, 44(21): 71-74. |

2022, Vol. 39

2022, Vol. 39