2. 福建省茶产业发展研究中心, 福州 350002

2. Fujian Tea Industry Development Research Center, Fuzhou 350002, China

生态文明是人与自然、人与社会和谐共生、良性循环以实现经济、社会、生态全面可持续发展的社会形态。生态经济体系构建为生态文明建设提供物质基础,以生态文明思想为指导,推动产业生态化转型是我国发展循环经济的重要突破口。相较于传统产业,产业生态化更注重生产结构之间的耦合与物质、能量的多级利用,以构成更和谐的网络型产业。新一轮经济革命的到来和产业结构调整“新常态”趋势成为我国经济的主要特点,产业结构各个主体之间更加复杂的互动方式,由相互竞争的失衡状态向互相依存、协同共生的产业生态圈结构转变[1]。生态文明建设理念提出改变传统大量消耗资源的求速求量发展方式,转为社会、经济与生态效益协同的平衡模式。“生态圈”概念源于生物圈,1875年由奥地利地质学家Suess首次提出,认为生态系统是由有机体与其生存环境所构成的共同体,相互之间是依存关系[2]。Moore[3]首先将生态圈理念引入技术创新领域,认为其是一种提供知识技能、产品服务的企业与实体共同组成的松散耦合网络。传统产业群落与自然生态系统在演化上具有高度相似性,外在环境作用下的多要素相互影响而构成复合有机体[4],具有类似于自然生态系统的能量和物质循环结构特征[5],因此生态圈理论也逐渐拓展到产业结构领域。而茶产业作为特色农业产业和重要的民生产业,在推动脱贫攻坚和乡村振兴方面具有不可替代的重要作用,同时茶文化还是跨地区交流合作的重要媒介,茶产业乘数效应显著,其对茶叶种植、加工、营销、茶周边产品和文化旅游等配套产业的带动作用明显。2018年全国茶园面积293.18万hm2,干毛茶产量为261.6万t,其总产值首次突破2 000亿元大关。但茶叶单位产值低,茶产业主要以初级产品为主,业态类型较为单一。基于生态文明建设和产业生态化发展,构建基于产业需求的协同共生的茶产业生态圈结构,对有效改善茶产业发展的稳定性与可持续性、提升产业发展水平具有重要意义,是茶产业结构调整优化的重中之重[6]。

1 茶产业生态圈构建产业生态圈的构建是参照生物圈协同共生理念理顺产业之间的关系。“共生”理念发源于生态学,包含共生单元、共生模式、共生环境三大要素,是指两种及以上的生物基于生存需要,在一定的共生环境中按照某种共生模式建立关系[7-8]。随着共生理论不断发展,共生理论延伸到社会学研究领域。袁纯清[9]最早从经济学角度表述了共生理论,并将其应用到我国小型经济研究中。在产业中,共生要素包括共生单元、共生模式和共生环境:共生单元主要包括产业上下游企业、高校科研机构、政府、中介机构和消费者,其协同的根本目的在于提高整个产业系统的竞争实力与生存能力;共生模式是共生单元之间的共生关系的表现;共生环境为产业所处的经济、政治、社会等发展背景[10]。

将共生理论和生态圈构建理念应用到产业经济中,构建产业生态圈。对于产业生态圈的构成要素研究,有学者从圈层结构划分出产业生态圈核心圈、内部圈与外部圈,也有在企业层面从产业链、供应链与价值链角度构建模型,或以各细分产业功能为依据,从不同维度构建产业生态圈支撑体系[11-14]。模仿生态圈中生态系统组成,将产业按照各类主体进行系统划分被广泛认同。Cross[15]分析指出创新生态系统需要不同主体参与,这些主体包括企业、大学、政府、投资机构以及其他利益者等,共同构建创新生态系统。施晓清[16]通过分析产业群体特征,认为产业生态系统是由产业群体与其支撑环境组成的一个具有自组织和自调节功能的复合体。何里文等[17]分析指出,消费者、文化企业、政府以及文化产业研究机构是文化产业生态系统的构成主体。马勇等[11]将旅游产业生态圈划分为物质与能源、生产者、消费者、分解者以及产业环境,在产业生态圈中,物质能量代表政策、资金、信息、人才与技术等,生产者代表旅游企业等旅游产品与服务的制造者和提供者,消费者代表旅游者,分解者代表监督与完善旅游业发展的旅游行业机构,产业环境包括经济、政治、社会和生态环境。基于以上研究,本研究结合生物圈的能量传递联系,建立茶产业生态圈要素构成模型。

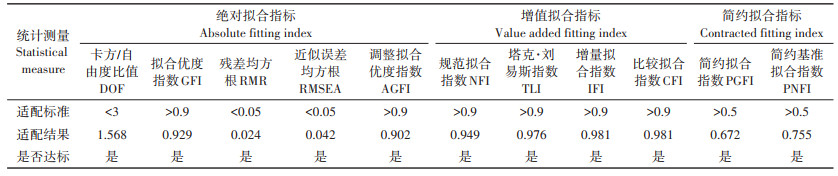

1.1 茶产业生态圈要素及特点模仿生态系统结构构建茶产业生态圈要素模型(图 1)。生态圈中物质能量代表满足消费者需求的茶产品与服务、分解者制定的计划与决策等因素、满足生产者生产过程需要的支持。共生单元主要包括生产者、消费者、分解者三个要素。

|

图 1 茶产业生态圈要素模型 Figure 1 Factor model of tea industry ecosphere |

生产者是茶产业生态圈持续运营的主体和实施者,茶产业生态圈的生产者指以营利为目的,生产并销售茶产品与茶服务的茶农、涉茶企业、茶叶合作社等组织或个体。已有学者从商业平台、商务模式以及企业创新等方面对产业生态圈中生产者要素进行研究。其中,生产者创新能力被认为是关键的动力与获得竞争优势的保障[18-20]。要实现茶产业转型进化升级,必须要对茶产业链进行创新,技术创新能够创造新的商业模式,将技术应用到茶产业中,对茶产业生态系统的进化发展具有重要作用[21]。

1.1.2 消费者消费者分为两个层级:一级消费者作为中间商,并没有直接生产产品,而是从生产者处购买茶产品与服务;二级消费者则是直接购买涉茶产品与服务并使用。消费者需求是茶产业发展的动力,消费需求是产业生态系统形成的因素,能够推动产业发展进化。消费者需求差异性促进了生态圈形成消费闭环,使得参与主体共享收益[17]。产业生态系统中消费者对于新产品的消费趋于理性,消费决策需在与企业群落充分沟通并对产品有先期实际体验后作出。而认知需求是消费者决策中的重要影响因素[22],消费者对品牌的态度是获得竞争优势的关键,生产者要根据消费者需求偏好进行生产。

1.1.3 分解者以政府、金融机构、茶叶协会、交通运输机构、现代物流服务机构、信息服务机构及高校科研机构为代表的农业生产性服务的组织或机构,是茶产业协同进化过程中重要的组成部分,对茶产业生态圈的运转具有重要影响。其中,金融机构所提供的金融服务对生态圈的演化、进化有影响,金融资本的可获得性会影响生态圈的形成和发展[23]。作为茶产业生态圈分解者的生产性服务机构,是通过提供人才、技术等服务并从产品或服务交易中获益的共享平台[24]。通过构建茶业大数据平台,发现平台服务对茶产业发展进化作用显著,平台服务广泛应用于各行各业中,是生态圈演进的重要基础,在资源整合、信息共享、发展支持、服务外包等方面作用显著[25]。

1.2 茶产业生态圈要素联系 1.2.1 共生为产业生态圈核心价值茶产业生态圈中生产者、消费者、分解者与经济、社会、政治、生态环境相互联系,以要素之间资金流、信息流、人才流、技术流、产品流作为物质能源联系各个要素主体。为使得产业生态圈中各要素能够有序竞争,实现茶产业融合发展,人、社会与自然和谐发展,发挥茶产业生态圈共生价值是必经之路。共生价值作为产业生态圈内敛价值中的基本价值,同样是其存在的基础,实现产业生态圈共生价值意味着产业生态系统有序合理的循环发展[11]。

1.2.2 协同进化是产业生态圈特征物种之间存在相互作用、共同发展的普遍现象,协同进化论起源于生物系统的概念,已被广泛应用于其他系统中,处于不断发展阶段。产业生态系统的进化发展是系统内不同成员之间的竞争或合作的一个协同进化过程,产业生态系统具有协同进化的特征[26]。

综上所述,为使得产业生态圈能够协调发展,各个构成要素需充分发挥其作用。产业生态圈理论主要探讨在特定地域内形成的产业多维网络体系,随着产业生态圈的发展,产业生态圈理论逐步应用到物流、互联网、旅游、文化、会展等不同行业中。国内产业生态圈的研究多集中在不同角度的概念界定、要素构建、模型特征分析,对于产业生态圈中构成要素对生态圈协调发展影响因素以及路径机制研究较少。政策理念支持以及互联网发展背景下,茶产业生产性服务(分解者)是否促进了产业生态圈组织间资源支持与互补,及其对于产业生态圈的必要性还需进一步探究。

2 研究假设与模型设定 2.1 构成要素与产业生态圈协调通过对茶产业生态圈要素及其特点梳理,可得出:创新能力作为茶产业生态圈生产者的特点,对茶产业发展具有重要作用,技术发展推动茶产业升级,因此提出假设H1。消费者需求是茶产业发展的动力,推动产业进化,因此提出假设H2。代表生产性服务的分解者是产业生态圈演进的基础,金融服务与平台服务的高可获得性显著影响产业进化,因此提出假设H3与H4。

H1:生产者创新能力与茶产业生态圈协同进化显著正相关。

H2:消费者需求水平与茶产业生态圈协同进化显著正相关。

H3:金融服务与茶产业生态圈协同进化显著正相关。

H4:平台服务与茶产业生态圈协同进化显著正相关。

2.2 农业生产性服务与产业生态圈共生性金融服务需要扩大覆盖面,且提升产品专业性,相关者收益才能提升[27]。操作方便、便捷的金融服务影响生态圈共生,在生态圈内部形成合作闭环网络[28]。金融服务的提供以平台为载体,平台的作用在于能够使得生态圈内的主体形成共生关系,通过交织、嵌套与耦合促进其动态演进发展[29]。平台服务影响生态圈内部的参与者及消费群体之间的协同共生,平台构建是产业生态圈的核心要素,产品以及服务化信息数据在产业链上下游的循环影响共同价值的实现,金融服务与平台服务质量优良能够促进产业中各个要素的共生关系。综上,提出假设H5与H6。

H5:金融服务与茶产业生态圈共生性显著正相关。

H6:平台服务与茶产业生态圈共生性显著正相关。

2.3 共生性与产业生态圈协调产业生态圈具有开放、合作、有序、共生、共享、共赢的特征,其中共生性被众多学者认为是产业生态圈的重要特征[30]。茶产业生态圈的协同进化是一个持续动态的过程,随着产业中共生单位在一定环境变化下共生模式的升级,生态圈整体得到发展,呈现出由低层次向高层次有序进化的特点。基于此,提出假设H7:

H7:生态圈内部的共生性与生态圈协同进化显著正相关。

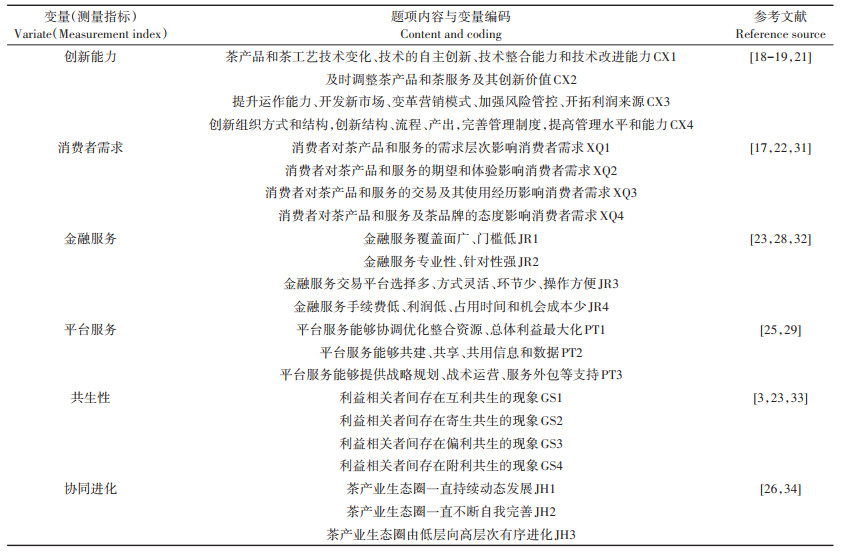

3 变量选择与数据来源 3.1 变量来源根据国内外相关研究结果,与福建茶产业生态圈实际情况,以上述分析生产者、消费者、分解者以及产业生态圈的特点作为变量测度,得出变量测量指标见表 1。在变量具体测度中,采用Likert五级量表:1代表最低级,5代表最高级。

|

|

表 1 茶产业生态圈测量指标体系 Table 1 Measurement index system of tea industry ecosphere |

茶产业作为福建省特色农业产业,其茶园面积位居全国第五,毛茶产量、毛值和茶产业综合产值均位列全国第一,2018年福建茶叶全产业链产值达1 035亿元,是福建省重点打造的千亿产业。将福建茶产业生态圈构建为研究对象,具有典型性与代表性。研究选取福建茶产业作为实证研究对象,问卷发放时间为2020年1月5日—10日,发放形式以网络问卷和纸质问卷相结合。发放对象为福建茶产业领域从业人员、科研机构和相关支持行业人员,共计发放问卷350份,回收问卷348份,剔除无效问卷后保留有效问卷317份,问卷有效率为90.57%。

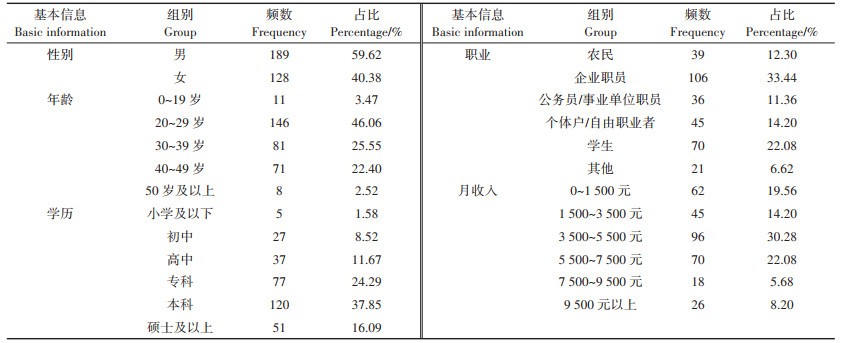

4 实证分析 4.1 描述性统计 4.1.1 样本描述性统计317份问卷调研样本基本信息见表 2,在性别方面,此次问卷中男性相对较多,共189位,占比59.62%,这反映出从事茶产业的相关人员以男性劳动力为主,特别是生产和加工环节。从年龄分布来看,20~29岁年龄段146人,达到46.06%,30~39岁受访者81人,占比25.55%,40~49岁受访者71人,占比22.40%,意味着茶产业从业人员年龄逐步呈现低龄化趋势。被调查者学历分布中,本科人数最多,共有120人,占比达到37.85%,其次是专科学历,占总人数的24.29%,硕士及以上学历有51人,占比16.09%,而高中及以下学历的受访者有69人,占调查对象总人数的21.77%,调查对象的学历层次不同,这也反映茶产业劳动密集型产业特点。职业分布中,企业职员106人,占比33.44%,个体/自由职业者45人,占比14.20%,农民人数39人,反映茶产业逐步走向企业化集中生产模式,农户参与茶产业程度逐步降低,以毛茶生产为主。在月收入水平上,主要以3 500~5 500元为主,占比30.28%,其次是5 500~7 500元,占比为22.08%,月收入0~1 500元的受访者有62人,占比19.56%,月收入1 500~3 500元的受访者有45人,占比14.20%,月收入在7 500元以上的受访者有44人,占比13.88%,月收入方面分布比较均匀,说明受访者都具有一定经济基础。

|

|

表 2 样本基本信息表 Table 2 Sample basic information analysis table |

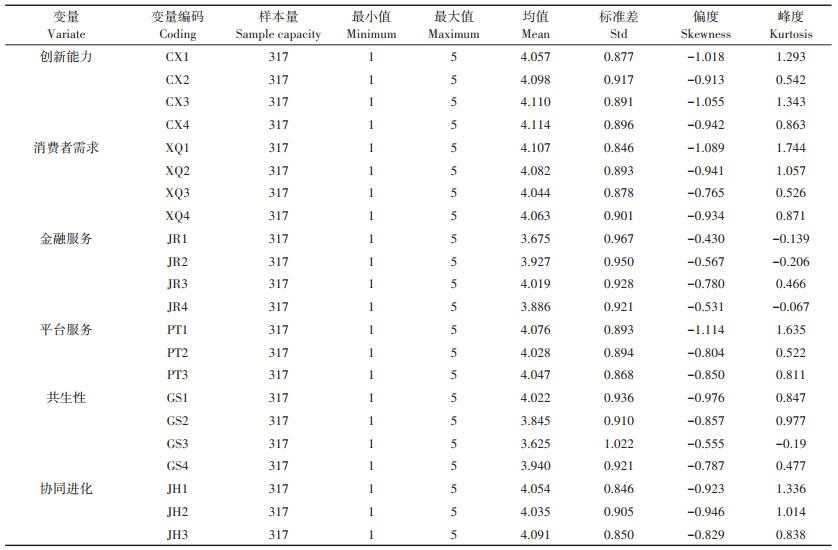

本次调查问卷各个变量的最小值均为1,最大值均为5,这反映出受访者对题项内容的理解程度不同,总体认同度较高;从标准差来看,除了GS3的标准差为1.022外,其他各个变量标准差均在1以下,说明不同的被调查对象对同一题项内容理解和认同程度存在一定的差异;从偏度和峰度来看,22个观察变量的偏度系数最大绝对值都小于3,峰度系数最大绝对值都小于5,说明问卷样本数据符合正态分布。具体如表 3所示。

|

|

表 3 变量描述性统计表 Table 3 Descriptive statistical analysis of each variable |

对变量描述性统计分析(表 3)表明,茶产业生态圈协同进化得分意向均大于4分且标准差小于1,表明福建茶产业生态圈总体呈现较好的状态,其协同进化能力较强。茶产业生态圈共生性得分表明对茶产业生态圈各要素之间的共生关系评价较高,且互利共生和附利共生被认为是茶产业生态圈各利益相关者关系的表现;生产者创新能力、消费者需求水平、平台服务能力得分均值均大于4,标准差均小于1,意味着茶产业相关人士对生产者创新能力、消费者需求水平和平台服务能力对茶产业生态圈构建具有重要意义。金融服务总体得分均超过3分,且平台选择性、灵活性和操作方便程度得分超过4分,表明金融服务平台选择的多样化程度和金融平台的方便程度对茶产业生态圈构建具有重要影响。

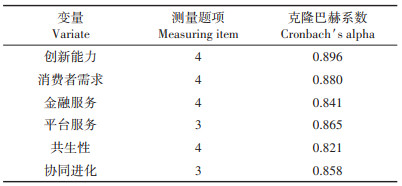

4.2 信度与效度分析 4.2.1 信度分析问卷信度反映测量的一致性、稳定性,本研究用克隆巴赫系数法(Cronbach′s alpha)对量表的信度进行检验,Cronbach′s alpha值介于0到1之间,取值越接近于0信度越低,取值越接近于1信度越高。

从表 4可知,生态圈生产者特征、消费者特征、分解者特征以及生态圈协同进化行为的各变量Cron⁃ bach′ s alpha值均在0.8以上,全量表的整体信度Cronbach′s alpha值为0.965,表明样本数据具有很好的可信度,质量很高,通过对比Cronbach′s alpha值与可信度标准,可得出数据符合信度检验的标准,通过信度检验。

|

|

表 4 变量克隆巴赫系数值检验 Table 4 Variable Cronbach′s alpha value test table |

本研究中问卷大部分变量测量题目借鉴国内外学者的经典理论和成熟量表,根据研究对象与相关专家学者进行讨论并修改完善,因此本研究的测量项目具有良好的内容效度。为进一步检验结构效度,使用SPSS 24.0软件进行探索性因子分析(EFA)。

探索性因子分析结果显示,生态圈生产者特征KMO(抽样适合性检验)值为0.840,消费者特征KMO值为0.838,分解者特征KMO值为0.907,协同进化行为KMO值为0.888,Bartlett球形度检验的显著性均小于0.001,具有较好的收敛度,且旋转后的累计方差解释率均大于70%,除了共生性测度GS1因子载荷数为0.267被剔除,其余各观察变量的因子载荷数均大于0.5。在探索性因子分析基础上,对问卷的数据效度进行检验,检验探索性因子分析所建立的结构效度的适切性和真实性,检验数据与结构模型的匹配程度。对于测量的6个因子,最终确定22个题项。6个因子对应的AVE值均大于0.5,且CR值均高于0.7,说明本次分析数据具有良好的聚合(收敛)效度。

4.3 相关性分析为进一步探索验证变量之间的因果关系,使用SPSS 24.0对创新能力、消费者需求、金融服务、平台服务、共生性、协同进化进行单侧显著性检验。相关性分析结果见表 5。

|

|

表 5 变量间相关性分析 Table 5 Correlation analysis among variables |

创新能力、消费者需求、金融服务、平台服务、共生性和协同进化之间的相关系数均在0.6以上,且在0.01水平上显著相关。具体来看,平台服务与消费者需求极显著正相关(P < 0.01),相关系数为0.810,具有高等强度的相关性;其余变量之间具有显著的中等强度的正相关性(P < 0.01)。因此,变量间存在显著相关关系,适合作进一步研究。

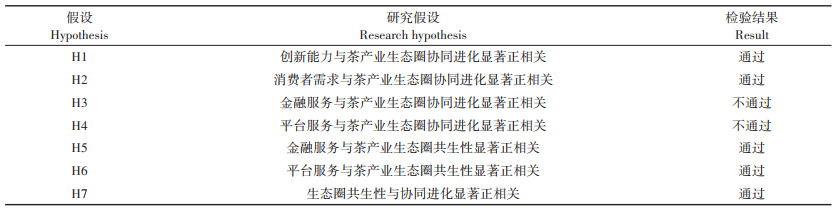

4.4 模型拟合度检验利用AMOS 24.0分析软件进行结构方程模型检验,初始整体模型拟合度指标的AGFI(调整拟合优度指数)值为0.872,低于临界值0.9,RMSEA(近似误差均方根)值为0.057,高于临界值0.05,而其他指标均达到标准,说明模型有效,但是检验结果拟合优度指数并未达到拟合优良的要求,还需要对模型作进一步的修正。因此,根据模型修正指数(MI)对初始模型进行修正,从MI最大值逐一进行修正,使模型更具理论和现实意义,修正后模型拟合度指标如表 6所示。

|

|

表 6 修正后整体模型拟合度指标 Table 6 Fitting index of the overall model after correction |

基于修改后的模型,通过路径分析,得出在0.05显著性水平下,平台服务和金融服务与协同进化的影响路径并不显著,如表 7所示。

|

|

表 7 结构方程模型路径分析结果 Table 7 Path analysis results of structural analysis model |

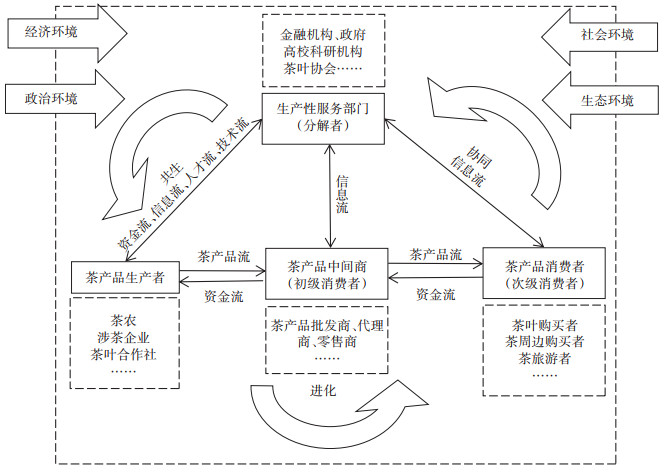

标准化路径系数能够有效地对假设路径进行验证,对各路径系数的显著性检验则采用临界比值(CR)大于1.96以及P值进行分析。当P < 0.001时,表示该路径系数极显著,假设完全通过检验;当P < 0.05时,表示该路径系数显著,假设基本通过检验;P> 0.05,表示该路径系数不显著,假设不能通过检验。根据这个判断标准,用AMOS 24.0软件来验证结果,判断是否支持此假设,结果如表 8所示。

|

|

表 8 假设验证的结果 Table 8 Results of hypothesis verification |

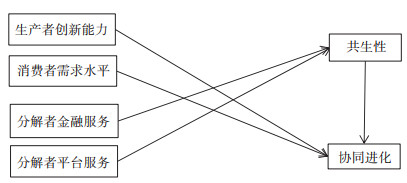

综上,除了假设H3、H4没有得到支持之外,其余研究假设均成立,其中在0.001水平下显著的有假设H1、H6,在0.01水平下显著的为假设H2,在0.05水平下显著的有假设H5、H7,经过调整后的茶产业生态圈协同进化影响因素理论模型如图 2所示,基于表 8验证结果,具体假设检验分析如下。

|

图 2 茶产业生态圈协同进化影响因素理论模型 Figure 2 Theoretical model of factors influencing coevolution of the tea industry ecosystem |

假设H1检验的分析结果表明,创新能力与茶产业生态圈协同进化的CR值为3.963,大于1.96,P值小于0.001,标准化路径系数为0.361,假设H1通过检验,即生态圈生产者的创新能力与茶产业生态圈协同进化显著正相关,与理论假设相符合。生产者具备较强的创新能力,能够创造出新的商业模式,提供新的茶产品以及茶服务,推动茶产业生态圈内的组织和个体发展,促进协同进化。

假设H2检验的分析结果表明,消费者需求与茶产业生态圈协同进化的CR值为2.822,大于1.96,P值小于0.05,标准化路径系数为0.429,假设H2通过检验,即生态圈消费者的消费需求与茶产业生态圈协同进化显著正相关,与理论假设相符合。不同的消费需求导致差异性的特点,促进了茶产业生态圈形成消费闭环,使得生态圈内的参与主体共享收益,促进协同进化。

假设H3检验分析结果表明,金融服务与茶产业生态圈协同进化的CR值为-1.092,小于1.96,P值为0.275,大于0.05,标准化路径系数为-0.166,假设H3不能通过检验。分解者的金融服务与协同进化无直接显著关系,可能因提供金融服务的金融组织,其金融业务呈现多元化发展状态,在一定程度上使得茶产业生态圈内部的企业和用户对金融业务产生混淆,难以有效影响茶产业生态圈协同进化。

假设H4检验分析结果表明,平台服务与茶产业生态圈协同进化的CR值为0.761,小于1.96,P值为0.447,大于0.05,标准化路径系数为0.129,假设H4不能通过检验。分解者的平台服务与协调进化无直接显著关系,其可能原因在于:在茶产业生态圈中,平台作为一种载体,通过提供资源、价格信息、多元化产品以及其他服务,达到降低交易成本、实现互利共赢的目的,其对生态圈内部虽有影响,但不会直接影响生态圈整体的协同进化发展。

假设H5检验结果表明,金融服务与茶产业生态圈共生性的CR值为2.198,大于1.96,P值小于0.05,标准化路径系数为0.322,假设H5通过检验,即生态圈分解者的金融服务与茶产业生态圈共生性显著正相关,与理论假设相符合。茶产业生态圈内的金融机构为涉茶企业、涉茶行业提供便捷的金融服务,通过在茶产业生态圈内部形成合作闭环网络影响生态圈共生。

假设H6检验结果表明,平台服务与茶产业生态圈共生性的CR值为3.878,大于1.96,P值小于0.001,标准化路径系数为0.573,假设H6通过检验。生态圈分解者的平台服务与茶产业生态圈共生性显著正相关,与理论假设相符合,在生态圈内生产性服务组织能够通过在产业链上下游的循环影响共生性,促进共生发展。

假设H7检验分析结果表明,共生性与茶产业生态圈协同进化的CR值为2.234,大于1.96,P值小于0.05,标准化路径系数为0.231,假设H7通过检验。生态圈内部的共生性与茶产业生态圈协同进化显著正相关,与理论假设相符合。茶产业生态圈内,相互依存的企业、茶农、中介机构、科研机构等组成共生单元,以共生模式相联结,在共生环境的作用下形成了共生关系,共同促进茶产业生态圈协同进化。

5 结论与建议 5.1 结论通过模仿生产者、消费者与分解者三者协同共生的生物圈关系来构建茶产业生态圈结构,并着重探究金融服务、平台服务对茶产业生态圈协同共生性的影响,得出以下结论:

(1)茶产业生态圈中生产者创新能力、消费者需求水平对生态圈协同进化发展具有显著的正向影响,生态圈共生性对其协同进化发展具有显著的正向影响。

(2)金融服务、平台服务对茶产业生态圈协同进化不产生直接影响,但是通过影响茶产业生态圈共生性对其协同进化发展产生影响,生态圈共生性在金融服务、平台服务与协同进化之间起到完全中介的作用。

5.2 建议 5.2.1 创新全产业链,构建多元产品体系从茶产业生态圈生产者创新能力角度看,茶产品与服务提供者作为茶产业生态圈的基础,应努力提高创新能力,推动茶产业供给侧改革,提升涉茶产品生产研发能力,加速茶产品和工艺技术改革。通过跨界合作和技术交流提升技术整合能力,形成优势互补、竞争合作的有序格局,全方位提高茶产业的技术化程度和机械化程度。同时,通过创新管理水平、提升茶产业市场开发、营销模式创新和组织化程度,延伸茶产业链,提高全产业链创新水平,从而实现茶产业经济增长方式转变和可持续发展。

5.2.2 共享数据资源,树立消费需求导向从茶产业生态圈消费者需求角度看,生产者应当树立消费需求导向意识,根据不同消费需求层次和偏好进行个性化和定制化产品与服务体系构建,强化企业品牌形象特征,针对不同消费者类型特征开展针对性营销和体验。构建基于消费者需求的数据资源共享平台,充分挖掘和发挥大数据作用来降低在茶产业生产消费方面的试错成本,加大对消费者消费偏好、消费满意度、消费趋势和环境数据的收集和整理,打破生产者-消费者和分解者之间的界限,加快信息和物质在茶产业生态圈中的流动。

5.2.3 完善金融服务,推进产业协同进化金融服务是茶产业生态圈构建的重要润滑剂,各级政府需协调好财政支农的投入力度,发挥好财政资金撬动金融资源的杠杆作用,稳步推进财政投融资与金融支农助农双体系的协同。地方金融主管部门协同整合多方资源,逐步提高金融服务覆盖面和针对性,优化金融渠道和金融平台,提高金融服务专业化水平。同时金融服务需进一步简化服务流程,发挥金融在产业圈构建过程中的协同作用,外部广泛吸收产业投资者和消费者,内部促进资金在茶产业生态圈各要素之间流动,有效发挥金融政策导向作用,激发市场活力,实现资源充分配置,从而有效提升茶产业相关企业金融服务支持水平。

5.2.4 共享平台资源,增进产业合作交流平台服务通过产业共生性影响茶产业生态圈构建,充分发挥平台服务在产业生态圈构建、产业要素协同共生方面的重要作用。进一步完善产业配套设施与服务支持,推动茶产业生态圈健康稳定和可持续发展。围绕茶产业核心产业和特色配套产业重点培育,充分挖掘政府、高校科研机构、互联网平台和产业协会的优势力量,助推茶产业新业态开发,为茶叶产品和服务的开发、体验营销等提供技术支持,形成具有竞争优势的多维网络产业体系。同时积极推动产业间交流、协作,促进茶产业和其他相关产业之间的有机联系。通过地域性的产业转移或升级改造提升产业水平,使人才、知识、技术在重组中得以再生,充分挖掘并整合各种资源,实现资源共享,打造互利共生的茶产业链条。

| [1] |

肖红军. 共享价值、商业生态圈与企业竞争范式转变[J]. 改革, 2015(7): 129-141. XIAO Hong-jun. Shared value, business ecosphere and the transformation of competitive paradigms for business[J]. Reform, 2015(7): 129-141. |

| [2] |

Tanimoto T E. Suess's die entstehung der alpen(1875)[J]. Journal of History of Science Japan, 1980, 19: 65-72. |

| [3] |

Moore J F. Predators and prey: A new ecology of competition[J]. Harvard Business Review, 1993, 71(3): 75-86. |

| [4] |

Frosch R A, Gallopoulos N E. Strategies for manufacturing[J]. Scientific American, 1989, 261(3): 144-152. DOI:10.1038/scientificamerican0989-144 |

| [5] |

樊海林, 程远. 产业生态: 一个企业竞争的视角[J]. 中国工业经济, 2004(3): 29-36. FAN Hai-lin, CHENG Yuan. Industry ecology: A perspective on enterprise competition[J]. China Industrial Economics, 2004(3): 29-36. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2004.03.004 |

| [6] |

朱锐, 吴金明. 再制造的行为模式: 不完全竞争性与协同共生——基于产业组织理论视角的分析[J]. 中国工业经济, 2012(8): 69-81. ZHU Rui, WU Jin-ming. Behavior pattern of"re-manufacturing": Imperfect and synergistic co-existence: Analysis from the perspective of industrial organization theory[J]. China Industrial Economics, 2012(8): 69-81. |

| [7] |

胡晓鹏. 产业共生: 理论界定及其内在机理[J]. 中国工业经济, 2008(9): 118-128. HU Xiao-peng. Theory definition and internal mechanism of industry symbiosis[J]. China Industrial Economics, 2008(9): 118-128. |

| [8] |

马国强, 汪慧玲. 共生理论视角下兰西城市群旅游产业的协同发展[J]. 城市问题, 2018(4): 65-71. MA Guo-qiang, WANG Hui-ling. Synergetic development of tourism industry in Lanzhou-Xining urban agglomeration based on symbiosis theory[J]. Urban Problems, 2018(4): 65-71. |

| [9] |

袁纯清. 共生理论及其对小型经济的应用研究(上)[J]. 改革, 1998(2): 100-104. YUAN Chun-qing. Symbiosis theory and its application to small-scale economy(Part Ⅰ)[J]. Reform, 1998(2): 100-104. |

| [10] |

李煜华, 武晓锋, 胡瑶瑛. 共生视角下战略性新兴产业创新生态系统协同创新策略分析[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(2): 47-50. LI Yu-hua, WU Xiao-feng, HU Yao-ying. Collaborative innovation strategy analysis of strategic emerging industry innovation ecosystem from the perspective of symbiosis[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2014, 31(2): 47-50. |

| [11] |

马勇, 周婵. 旅游产业生态圈体系构建与管理创新研究[J]. 武汉商学院学报, 2014, 28(4): 5-9. MA Yong, ZHOU Chan. A research into eco-circle system structure and management innovation in tourism industry[J]. Journal of Wuhan Business University, 2014, 28(4): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1009-2277.2014.04.001 |

| [12] |

连春光. 苏南城市文化创意产业生态圈构建研究[J]. 常熟理工学院学报, 2017, 31(5): 48-52. LIAN Chun-guang. A research on the construction of the ecosystem of cultural and creative industries in south Jiangsu[J]. Journal of Changshu Institute of Technology, 2017, 31(5): 48-52. DOI:10.3969/j.issn.1008-2794.2017.05.009 |

| [13] |

童晶. 以生态圈理念构建产业功能区的路径选择[J]. 开放导报, 2019(5): 52-56. TONG Jing. The path choice of constructing industrial functional areas with the concept of ecological circle[J]. China Opening Journal, 2019(5): 52-56. |

| [14] |

陈锡稳, 黄志明, 黄辉宇. 模具产业生态圈构建的实践与探索: 以东莞横沥模具产业为例[J]. 特区经济, 2014(5): 99-102. CHEN Xi-wen, HUANG Zhi-ming, HUANG Hui-yu. Practice and exploration of mold industry ecosystem construction: A case study of Dongguan Hengli mold industry[J]. Special Zone Economy, 2014(5): 99-102. |

| [15] |

Cross S E. Strategic considerations in leading an innovation ecosystem[J]. GSTF Business Review(GBR), 2013, 2(3): 104-109. |

| [16] |

施晓清. 产业生态系统及其资源生态管理理论研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(6): 80-86. SHI Xiao-qing. A theoretical framework on ecological management for industrial resource[J]. China Population, Resources and Environment, 2010, 20(6): 80-86. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.06.014 |

| [17] |

何里文, 马瑜彬. 文化产业生态系统研究与模型构建——基于服务主导逻辑的视角[J]. 商业经济研究, 2020(5): 184-188. HE Liwen, MA Yu-bin. Research and model building of cultural industry ecosystem: Based on service-oriented logic[J]. Journal of Commercial Economics, 2020(5): 184-188. |

| [18] |

Fristsch M. The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle[J]. Regional Study, 2017, 51(4): 654-655. DOI:10.1080/00343404.2017.1278975 |

| [19] |

邱皖森. 企业核心竞争能力的内涵及构建[J]. 华东经济管理, 2003(5): 81-82. QIU Wan-sen. The implication and character of enterprise core competence[J]. East China Economic Management, 2003(5): 81-82. DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2003.05.028 |

| [20] |

赵顺龙. 培育企业核心竞争能力的思考——扬子石油化工股份有限公司个案分析[J]. 管理世界, 2000(6): 176-181. ZHAO Shunlong. Thoughts on cultivating enterprises' core competitiveness: A case study of Yangzi Petrochemical Co., Ltd[J]. Management World, 2000(6): 176-181. |

| [21] |

郑琼娥, 雷国铨. 三产融合与茶产业转型升级: 问题、驱动力与路径[J]. 学术交流, 2019(5): 114-123. ZHENG Qiong-e, LEI Guoquan. The integration of tertiary industries and the transformation and upgrading of tea industry: Problems, driving forces and paths[J]. Academic Exchange, 2019(5): 114-123. |

| [22] |

何利娟, 金驰. 品牌模仿类型对消费者决策的影响: 基于认知需求与消费者知识的调节视角[J]. 商业研究, 2014(8): 119-128. HE Li-juan, JIN Chi. The effects of copycat brands' imitation type on consumer decision-making: The moderating roles of consumer need for cognition and consumer knowledge[J]. Commercial Research, 2014(8): 119-128. |

| [23] |

孙金云, 李涛. 创业生态圈研究: 基于共演理论和组织生态理论的视角[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(12): 32-45. SUN Jin-yun, LI Tao. Entrepreneurial eco-system research: Based on coevolution and organizational ecology theories[J]. Foreign Economics & Management, 2016, 38(12): 32-45. |

| [24] |

王鑫, 居凯, 卢汝金, 等. "互联网+" 茶业经营新思路[J]. 合作经济与科技, 2019(18): 7-9. WANG Xin, JU Kai, LU Ru-jin, et al. "Internet +" tea industry management new ideas[J]. Co-Operative Economy & Science, 2019(18): 7-9. |

| [25] |

Hagiu A, Spulber D. First-party content commitment and coordination in two-sided markets[J]. Management Science, 2012, 58(6): 1-17. |

| [26] |

张睿, 钱省三. 区域产业生态系统组织成员间的竞合协同进化研究[J]. 科技进步与对策, 2009, 26(16): 48-50. ZHANG Rui, QIAN Xing-san. Research on the competitive and cooperative co-evolution of members of regional industrial ecosystem[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2009, 26(16): 48-50. |

| [27] |

Gupte R, Venkataramani B, Gupta D. Computation of financial inclusion index for India[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 37(1): 133-149. |

| [28] |

Feld B. Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your city: Broadening a successful startup community[J]. Wiley-Blackwell, 2012, 47-57. |

| [29] |

肖红军, 李平. 平台型企业社会责任的生态化治理[J]. 管理世界, 2019, 35(4): 120-144, 196. XIAO Hong-jun, Li Ping. Ecological governance of platform enterprises' CSR[J]. Management World, 2019, 35(4): 120-144, 196. |

| [30] |

马健. 文化产业生态圈: 一种新的区域文化产业发展观与布局观[J]. 商业经济研究, 2019(2): 174-176. MA Jian. Cultural industry ecosystem: A new concept of regional cultural industry development and layout[J]. Journal of Commercial Economics, 2019(2): 174-176. |

| [31] |

阮平南, 赵宇晴. 基于开放式创新社区的用户需求识别研究——以小米社区为例[J]. 软科学, 2017, 31(12): 20-24. RUAN Pingnan, ZHAO Yu-qing. Research on user demand identification based on open innovation community: Taking Millet community as an example[J]. Soft Science, 2017, 31(12): 20-24. |

| [32] |

黄莹, 熊学萍. 金融服务水平测度与经济福利效应研究综述[J]. 上海金融, 2013(2): 27-31. HUANG Ying, XIONG Xue-ping. The literature review of the measurement of financial services level and its economic welfare effect[J]. Shanghai Finance, 2013(2): 27-31. |

| [33] |

周碧华, 刘涛雄, 张赫. 我国区域产业共生演化研究[J]. 当代经济研究, 2011(3): 68-72. ZHOU Bi-hua, LIU Tao-xiong, ZHANG He. Research on the symbiotic evolution of regional industries in China[J]. Contemporary Economic Research, 2011(3): 68-72. |

| [34] |

孙源. 共生视角下产业创新生态系统研究[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2017, 44(1): 127-134. SUN Yuan. Research on industrial innovative ecosystem based on symbiosis[J]. Journal of Henan Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2017, 44(1): 127-134. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38