2. 国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室, 北京 100012;

3. 南京水务集团有限公司, 南京 210002

2. State Environmental Protection Key Laboratory of Numerical Modeling for Environment Impact Assessment, Beijing 100012, China;

3. Nanjing Water Group Co., Ltd., Nanjing 210002, China

近年来,外来浮游植物对我国近海环境造成严重的负面影响(如赤潮等),它们通过种群自然扩散或人为引入方式进入新的生态系统,生存繁衍,形成稳定种群。在新环境中,外来浮游植物天敌甚少,适应能力极强,繁殖和传播扩散能力极强,成为优势种,占据绝大部分生态位,抑制本地物种的生存和发展,破坏生态环境。在一定程度上给我国生态环境、社会经济、人体健康和旅游发展等造成巨大威胁。

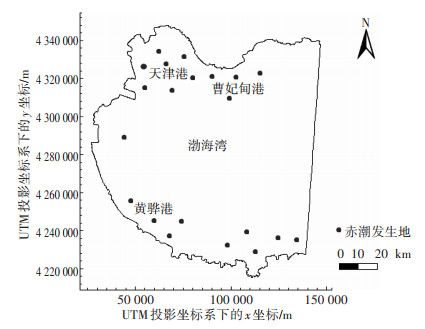

渤海湾位于我国渤海西部,是我国重要经济带,拥有得天独厚的地理位置和重要的战略地位。渤海湾沿岸港口众多,拥有曹妃甸港、天津港和黄骅港等大型港口。为了更好地预防渤海湾海域灾害的发生,有效地保护渤海湾的海洋生态环境,探寻渤海湾外来浮游植物演变规律十分必要。

通过研究大量关于我国近海海域,尤其是渤海湾浮游植物的相关文献资料,发现专门针对外来物种的研究文献并不多见,覃雪波等[1]采用野外调查和文献调研的方式对渤海湾外来浮游植物进行了全面调查,是目前关于渤海湾海域相对较为完备的文献资料,然而该方面仍缺乏长期和系统的调研。建设项目环境影响评价报告书的时间周期较长,涉及地理范围较广,具有重要的参考价值,本文基于环评报告书对渤海湾的外来浮游植物开展全面的调查分析,确定相对较为完备的渤海湾外来浮游植物物种信息,进一步为渤海湾外来浮游植物物种的环境管理及危害预警提供数据支持。

1 材料与方法 1.1 研究区域概况渤海湾地理位置介于38°00′~39°10′N,117°40′~ 119°00′E之间,位于我国渤海西部,东与渤海相连,西临天津港,北起大清河口,南至黄河口,是一个三面环陆、一面接海的半封闭海湾。渤海湾大陆性季风气候显著,四季分明,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,气温变化与大陆基本一致,年平均气温13 ℃。渤海湾平均年降水量约为500 mm,雨量集中在7—8月,占全年降水量的一半以上,冬季盛行偏北风,春季盛行偏南风。海底地势平缓,地形自南向北、自岸向湾倾斜,平均水深约为12.5 m。渤海湾地理位置如图 1所示。

|

图 1 渤海湾地理位置 Figure 1 Location map of Bohai Bay |

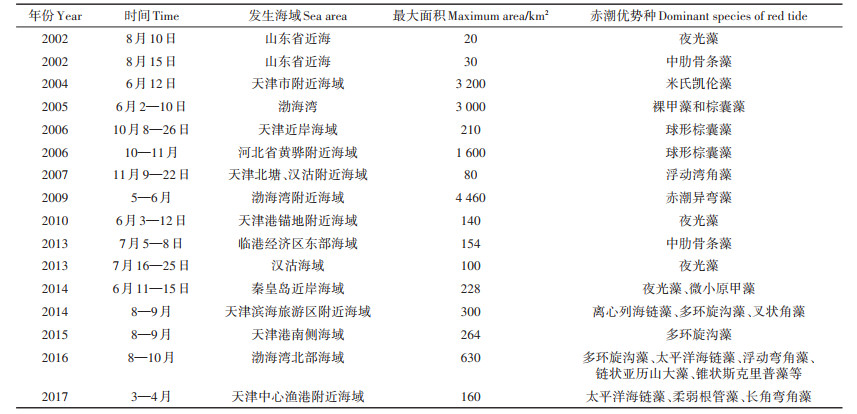

近年来,我国海域赤潮灾害频发,对我国社会经济和生态环境造成负面影响。本研究依据国家海洋局的《中国海洋环境公报》[2]统计了渤海湾海域自2002年至今的赤潮记录。期间,渤海湾发生了几十次赤潮,且渤海湾几乎每年都会发生大面积赤潮灾害,甚至有些年份会多次发生。通过对渤海湾的赤潮生物进行深入调查,发现引发赤潮的优势种基本属于浮游植物。其中,由外来浮游植物引发的赤潮灾害数量占渤海湾赤潮总数的比例较高,且有逐年增长的趋势。自2010年以来,渤海海域外来浮游植物引发的赤潮灾害面积占总灾害面积的比值呈周期性波动增长的趋势,并于2012年超越我国其他海域,成为我国近海海域外来浮游植物影响最为严重的海域[2]。本研究将外来浮游植物引发的灾害面积较大的赤潮记录汇总如表 1和图 2所示。

|

|

表 1 渤海湾大面积赤潮记录 Table 1 Record of large area red tide in Bohai Bay |

|

图 2 渤海湾外来浮游植物赤潮灾害 Figure 2 Alien phytoplankton red tide disaster in Bohai Bay |

根据国内外相关研究和分析,赤潮灾害的发生,是内因和外因共同作用的结果。其中,内因是赤潮生物,即能够大量繁殖从而引发赤潮的生物,主要包括浮游生物、原生动物、细菌等;外因是适宜的外部环境,包括水体中营养物质含量、水文气象条件以及海水理化因子等因素[3-5]。根据赤潮灾害发生时间(表 1),可以看出大型赤潮大都发生在5—8月。渤海湾春夏季节气温较高,光照充足,雨水不多,氮磷等营养物质丰富,这些外部环境非常有利于赤潮生物的生长。

1.2 研究方法本文对渤海湾外来浮游植物物种信息数据采集的方法主要是通过文献调研的方式,文献来源于两部分,其一是关于渤海湾浮游植物的论文、书籍、数据库等文献资料[1, 6-8]中直接确定的外来浮游植物物种;其二是生态环境部的环境影响评价智慧监管平台和环境影响评价共享平台中近20年的建设项目环境影响评价报告书,这也是本研究的主要数据来源。首先,锁定渤海湾附近的省份,包括河北省、天津市和山东省;其次,以省份为单位,在平台上查阅所有直接记录渤海湾浮游植物的环评报告书,将其中所有的物种挑选出来,与外来物种数据库中所记录的外来物种比对,判断其是否为外来物种;最后,收集、搜索这些外来物种的基本物种信息。根据整理的渤海湾全部外来浮游植物物种信息,查阅物种相关文献资料及相关研究报告,了解这些物种入侵我国海域的方式,结合渤海湾实际情况,确定外来浮游植物的入侵途径。

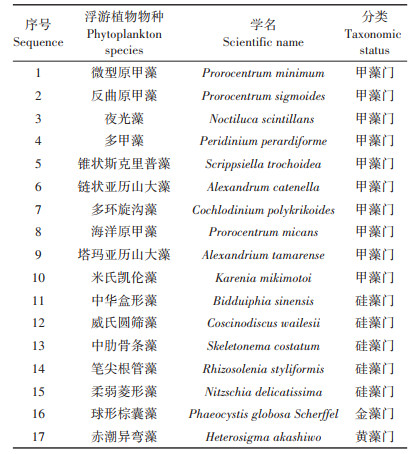

2 结果与分析 2.1 渤海湾外来浮游植物物种信息通过对渤海湾外来浮游植物物种信息的综合调查,统计出截至2019年渤海湾共有17种外来浮游植物,如表 2所示。其中,甲藻门最多,有10种;硅藻门次之,有5种;金藻门和黄藻门最少,各有1种。

|

|

表 2 渤海湾外来浮游植物种类 Table 2 The exotic phytoplankton species in Bohai Bay |

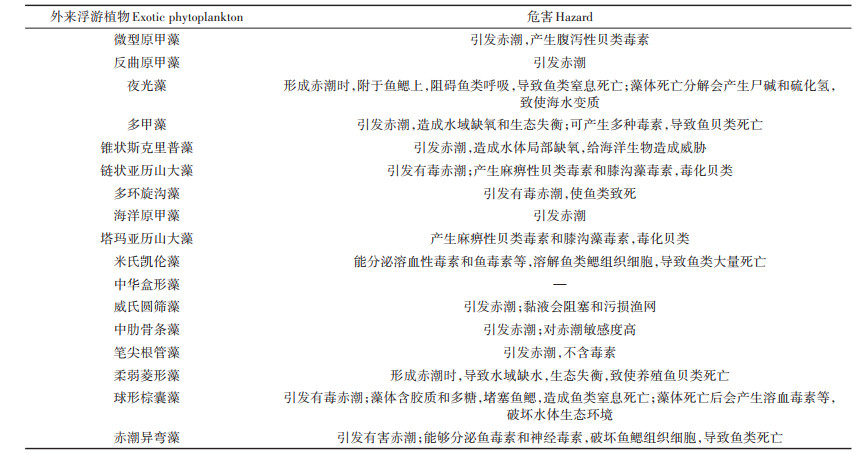

对这17种外来浮游植物入侵的生态影响展开调查,从表 3中可以看出在这些物种中,除中华盒形藻不属于赤潮生物,其余16种都属于赤潮生物,并且在我国海域都曾有赤潮发生记录。有些物种会产生毒素,导致鱼贝类死亡,直接对渔业养殖造成巨大威胁,使生态平衡受到严重破坏;若人类无意中误食这些鱼贝类,可能造成食物中毒,危害身体健康。

|

|

表 3 渤海湾外来浮游植物入侵生态影响 Table 3 The ecological impact of phytoplankton invasion in Bohai Bay |

对这些外来浮游植物展开摸底调查,如表 4所示。通过对物种原产地及在我国首次被发现(或引入)时间和地点的调查,发现这些外来物种来自于世界各地,且大部分于21世纪前传入我国,目前已调查物种大部分都是在我国东南沿海首次被发现(或引入)。

|

|

表 4 渤海湾外来浮游植物首次发现(或引入)时间和地点 Table 4 Time and place of the first discovery(or introduction)of exotic phytoplankton in Bohai Bay |

自20世纪以来,随着社会的发展以及经济全球化的影响,全球商业贸易越来越频繁,而全球商品贸易的80%是由国际航运完成的,每年大约有100亿t压载水随着船舶移送到世界各地。通过对这些外来浮游植物入侵及扩散途径调查,发现外来浮游植物传入我国海域路径多样,可以通过依附于海产品、海流传播,也可以自我扩散,但其中最主要的传播途径是压载水传播,如表 5所示。与此同时,我国沿海赤潮发生的频率有增无减,船舶压载水引入的赤潮生物无疑给赤潮的产生创造了条件。

|

|

表 5 渤海湾外来浮游植物入侵及扩散途径 Table 5 Phytoplankton invasion and diffusion in Bohai Bay |

压载水引入实际上是无意引入途径中最为典型的一种方式。无意引入是指在人类未知情况下,外来物种借助人类活动进行迁移和传播的入侵方式。压载水是指为控制船舶横倾、纵倾、吃水、稳性或应力而加装到船上的水及沉淀物质。因此,无论是为了保证船舱在航行过程中安全而注入船舶压载舱中的海水还是压载舱中的沉淀物,都有可能含有海洋外来生物。压载水中环境极差,一般浮游植物在船舱中的生存能力有限,而浮游植物孢囊抗性极强,在极端严酷的环境条件也能生存,因而浮游植物孢囊能够通过压舱水传播[12]。

近年来,海洋外来生物入侵使得各国经济遭受巨大损失,各国更加重视船舶压载水的排放问题。《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》(简称《压载水管理公约》)的正式生效也为根本上解决船舶压载水导致的外来物种入侵等问题提供法律支持。

根据《压载水管理公约》中的要求,目前主要从压载水置换和压载水处理两个方面阻断外来生物的传播路径。其一,确定船舶压载水的置换标准:①在条件允许的情况下,控制压载水置换地点至陆地的最小距离以及最小水深;②在条件无法满足时,指定特定的压载水置换区域;③控制船舶压载水的置换量。其二,确定船舶压载水的排放标准:控制单位体积内不同尺寸的生物体数量[13]。

依照《压载水管理公约》的要求,虽然已经基本切断外来生物的传播途径。然而在实际实施过程中,依然存在一定困难,主要有以下三点[14]:

(1)处理装置不统一,压载水处理系统的选择需要综合考虑船舶特征、航行海域及人工操作等方面的问题,不同的压载水处理装置直接影响压载水的处理效果;

(2)处理技术尚未成熟,目前的压载水处理方法主要有机械处理法、物理处理法和化学处理法三大类,可灭杀大部分生物。然而,藻类孢囊生命力顽强,在压载水的环境下也能生存良好,一般技术处理不能将其全部灭活[15];

(3)取样方式无统一标准,港口检查方面,并未有明确标准规定压载水的取样数量及样品的分析方法等,然而抽样调查的分析结果直接决定船舶压载水置换是否符合标准,因而不同的取样检查方式对压载水中生物种类的判断也会产生一定影响。

根据《压载水管理公约》要求,研究区域的海域边界距离陆地边界港口最远距离不超过6海里(1海里= 1 852 m),平均水深12.5 m。故在正常情况下,外来浮游植物由外海压载水置换处扩散至渤海湾海域的可能性较小。但是在压载水处理过程中,由于处理技术未能将所有生物灭活,因而压载水中可能含有部分未被灭活的藻类孢囊,这些孢囊会随船舶进入港口,并在港口处被释放。

3 讨论近些年来,专家学者对于赤潮生物的研究颇多,但其中涉及外来浮游植物的文献资料相对有限,因此本文将渤海湾外来浮游植物作为渤海湾赤潮生物的研究重点。外来浮游植物物种信息对于研究和预防渤海湾赤潮灾害至关重要。部分外来浮游植物由于目前未在渤海湾引发赤潮灾害,可能尚未受到相应的重视,然而这些物种可能在其他海域有引发赤潮的历史,具有造成赤潮灾害的潜在可能。因而通过调查渤海湾外来浮游植物物种信息,运用数据分析的方法,探讨外来浮游植物入侵途径,可为预测外来浮游植物灾害影响和演变趋势奠定基础。加强赤潮可能发生区域的外来浮游植物的监测,提高压载水处理技术,可从源头防治外来浮游植物引发的赤潮灾害。

4 结论(1)渤海湾海域共发现17种外来浮游植物,除了中华盒形藻外,其余16种均属于赤潮生物。

(2)结合渤海湾实际情况分析,这些外来浮游植物入侵途径主要是压载水引入,并通过压载水传播。外来浮游植物的孢囊存在于压载水中,从三大港口处(曹妃甸港、天津港、黄骅港)进入渤海湾。因此,要加大港口监测力度及监测频率,并配合采取积极的预防措施,以防外来浮游植物进入渤海湾。

| [1] |

覃雪波, 周然, 彭士涛, 等. 渤海湾外来浮游植物种及其生态风险评估[J]. 水道港口, 2017, 38(2): 192-197. QIN Xue-bo, ZHOU Ran, PENG Shi-tao, et al. The alien phytoplankton species and the ecological risk assessment in Bohai Bay[J]. Journal of Waterway and Harbor, 2017, 38(2): 192-197. DOI:10.3969/j.issn.1005-8443.2017.02.015 |

| [2] |

国家海洋局.中国海洋环境状况公报[EB/OL].[2019-03-06]. http://www.coi.gov.cn/gongbao/huanjing/. State Oceanic Administration. Bulletin on the state of China's marine environment[EB/OL].[2019-03-06]. http://www.coi.gov.cn/gongbao/huanjing/. |

| [3] |

王洪超, 苏静静, 屈年瑞. 外来赤潮生物入侵现状及对赤潮灾害的影响研究[J]. 中国环境管理干部学院学报, 2014, 24(6): 34-37. WANG Hong-chao, SU Jing-jing, QU Nian-rui. Research on the situation of red tides of foreign biological invasion and the influence on disasters[J]. Journal of EMCC, 2014, 24(6): 34-37. |

| [4] |

Byun D S, Wang X H, Zavatarelli M, et al. Effects of resuspended sediments and vertical mixing on phytoplankton spring bloom dynamics in a tidal estuarine embayment[J]. Journal of Marine Systems, 2007, 67(1/2): 102-118. |

| [5] |

Paerl H W, Xu H, McCarthy M J, et al. Controlling harmful cyanobacterial blooms in a hypereutrophic lake(Lake Taihu, China):The need for a dual nutrient(N&P) management strategy[J]. Water Research, 2011, 45(5): 1973-1983. |

| [6] |

徐海根, 强胜. 中国外来入侵物种编目[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2004. XU Hai-gen, QIANG Sheng. Inventory of invasive alien species in China[M]. Beijing: China Environmental Science Press, 2004. |

| [7] |

徐海根, 强胜. 中国外来入侵生物[M]. 北京: 科学出版社, 2011. XU Hai-gen, QIANG Sheng. China's invasive alien species[M]. Beijing: Science Press, 2011. |

| [8] |

中国农业科学院植物保护研究所.中国外来入侵物种数据库[DB/OL].[2019-03-06]. http://www.chinaias.cn/wjPart/index.aspx. Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Science. Database of invasive alien species in China[DB/OL].[2019-03-06]. http://www.chinaias.cn/wjPart/index.aspx. |

| [9] |

宋伦, 宋广军, 姜冰. 辽宁近岸海域生物灾害及分布现状[J]. 水产科学, 2017, 36(1): 118-124. SONG Lun, SONG Guang-jun, JIANG Bing. Marine ecological disasters and their distribution in Liaoning coastal waters[J]. Fisheries Science, 2017, 36(1): 118-124. |

| [10] |

陆琴燕, 刘永, 李纯厚, 等. 海洋外来物种入侵对南海生态系统的影响及防控对策[J]. 生态学杂志, 2013, 32(8): 2186-2193. LU Qin-yan, LIU Yong, LI Chun-hou, et al. Impacts of alien species invasion on the South China Sea ecosystem and related control strategies[J]. Chinese Journal of Ecology, 2013, 32(8): 2186-2193. |

| [11] |

沈萍萍, 王艳, 齐雨藻, 等. 球形棕囊藻的生长特性及生活史研究[J]. 水生生物学报, 2000, 24(6): 635-643. SHEN Ping-ping, WANG Yan, QI Yu-zao, et al. Growth characteristics and life cycle of Phaeocystis globosa scherffel[J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2000, 24(6): 635-643. DOI:10.3321/j.issn:1000-3207.2000.06.010 |

| [12] |

Hallegraeff G M. A review of harmful algal blooms and their apparent global increase[J]. Phycologia, 1993, 32: 79-99. DOI:10.2216/i0031-8884-32-2-79.1 |

| [13] |

黄加亮, 李品芳. IMO国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约介绍[J]. 航海技术, 2006(1): 46-49. HUANG Jia-liang, LI Pin-fang. Introduction to the IMO international convention for the control and management of ships ballast water and sediments[J]. Marine Technology, 2006(1): 46-49. DOI:10.3969/j.issn.1006-1738.2006.01.030 |

| [14] |

付立东, 徐加伟, 吴桂涛, 等. 船舶压载水公约现状及履约对策浅析[J]. 船海工程, 2016(A01): 93-96. FU Li-dong, XU Jia-wei, WU Gui-tao, et al. Analysis of the current situation of ship ballast water convention and the implementation countermeasures[J]. Ship & Ocean Engineering, 2016(A01): 93-96. |

| [15] |

周然, 彭士涛, 覃雪波, 等. 渤海湾浮游植物与环境因子关系的多元分析[J]. 环境科学, 2013, 34(3): 864-873. ZHOU Ran, PENG Shi-tao, QIN Xue-bo, et al. Phytoplankton assemblages and their relation to environmental factors by multivariate statistic analysis in Bohai Bay[J]. Environmental Science, 2013, 34(3): 864-873. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37