2. 北京师范大学流域环境生态工程研发中心, 广东 珠海 519087;

3. 黄河口湿地生态系统教育部野外科学观测研究站, 山东 东营 257500

2. Research and Development Center for Watershed Environmental Eco-Engineering, Beijing Normal University, Zhuhai 519087, China;

3. Yellow River Estuary Wetland Ecosystem Observation and Research Station, Ministry of Education, Dongying, 257500, China

滨海湿地作为一种对人类生存至关重要的生态系统,在保护生物多样性、维系海陆动态平衡、改善滨海水环境以及维持元素循环稳定等方面发挥着重要作用,在人类社会发展中具有不可替代的地位[1]。滨海湿地功能的有效发挥,直接关系到滨海区域发展的立足之本。滨海湿地修复和补偿是调节经济发展对自然生境不利影响的重要手段,其中,深入推进滨海湿地生态补偿工作一直是我国的重大需求。我国现有研究多注重对滨海湿地价值量补偿的研究,即生态效益补偿或生态损害赔偿,都是人对人的补偿[2],对于滨海湿地物质量补偿方面,即如何保障滨海湿地生态系统正常运转的研究还没有深入开展。因此基于物质量的受损滨海湿地生态补偿机制与模式研究,对于保障滨海湿地生态功能的稳定发挥,乃至实现滨海区域生态与经济可持续发展都具有重要意义。

如何构建基于物质量的生态补偿理论体系也成了物质量补偿能否顺利进行的关键。由于滨海湿地生态补偿尚处于探索阶段,还没有建立较为系统的物质量补偿理论体系,对物质量补偿的有关研究常混淆于生态修复中。因此,本研究构建了基于物质量的受损滨海湿地生态补偿整体研究框架,详细阐述其理论体系,并为我国滨海湿地生态补偿提出对策建议,力图构建不同利益群体间的合作关系,共同完成对占用及受损滨海湿地的物质量补偿。

1 物质量补偿概述 1.1 物质量补偿的定义滨海湿地物质量补偿是对围填海等工程造成的不可修复的残余影响的补偿措施,通过对开发活动造成残余影响的量化,在其他区域额外重建或修复与原有功能相当的补偿生境,以实现滨海湿地生物物种组成、生态系统结构、生态系统功能以及生态系统服务价值等方面无净损失或净收益。物质量补偿是应用缓解层级调控措施对不可避免损害的最后补救措施[3]。通过修复滨海湿地生态系统,重新引入本地物种来提高滨海湿地的功能状态,如不存在额外退化生境,则通过重建滨海湿地生态系统予以补偿。此外,减少或消除滨海生态系统面临的威胁或压力也是有效的物质量补偿措施,如引入可持续性替代材料,或通过给予其他利益的方式阻止滨海湿地的占用及破坏行为,保护即将或预计会丧失生物多样性的滨海区域,避免生态功能的进一步损失。与价值量补偿相类似,物质量补偿也需要首先对工程造成的损失进行计算,但生物多样性等生态功能本身并不存在可交易市场[4-5],因此,不能简单地利用市场价值来衡量,需采用生态定量法对工程造成的生态结构、功能和过程损失程度进行定量,并以同样的方法对补偿收益进行评估,进而确定补偿率。物质量补偿的空间规划和选择,应以国家发展规划与环境保护适宜性为指导,积极采取管理措施,修复或阻止额外的生境退化。

1.2 缓解、补偿及修复之间的区别与联系针对工程建设等人类活动对滨海湿地生态系统造成的影响,缓解、补偿和修复之间既存在区别又存在联系。缓解是整体调控人类活动造成的影响,修复和补偿都是缓解层级中的重要组成部分[3],补偿是对避免损失、减少损失和修复措施后不可避免剩余影响的调控,补偿更强调额外性。缓解可分为原位缓解和异位缓解,其中,原位缓解主要针对受工程建设干扰的区域进行修复,例如,在滨海湿地建设道路时,大面积区域受到占用和破坏,但工程建设完工后,路边受损湿地的修复将减少开发造成的影响;异位缓解通常指补偿,例如,工程建设产生的泥沙悬浮物可能会造成潮沟或河流的阻塞,影响当地鱼类生物多样性,因此,可在河流中下游设置泥沙采集器,并在其他区域投放相同鱼类种群作为补偿,进而减少工程建设对滨海湿地生态系统造成的影响(图 1)。

|

图 1 缓解、补偿及生态修复之间的区别与联系 Figure 1 The differences and connections between mitigation, offset and ecological restoration |

修复和补偿的区别在于,前者在影响区进行,后者在影响区以外的其他区域进行。例如,滨海区的一些油田开采区,在开采后可通过生态修复的手段恢复部分区域,以减少油田开采对滨海湿地结构、功能及过程的整体影响,其余(剩余)影响将在其他区域予以补偿,包括修复其他退化区域(修复补偿)和避免其他区域现有滨海湿地结构、功能及过程的损失(避免损失补偿)(图 1)。

2 滨海湿地物质量补偿的原则和特点 2.1 滨海湿地物质量补偿的原则滨海湿地物质量补偿是对人类活动造成不可避免的负面影响提供额外替代的补偿行为;需对生态结构、功能和过程损失以及补偿收益提出科学的定量评估方法,且至少获取无净损失,主要遵循以下原则:

(1)无净损失原则:滨海湿地物质量补偿的目的是实现在物种组成、生态系统功能、栖息地结构,以及人们的使用和文化价值方面的无净损失或获得净收益。物质量补偿的无净损失原则是要在滨海湿地受损区域内,保证补偿后相对于受损前的资源或生态系统服务物质量的等价,保证开发前后物质量的无净损失。

(2)可行性、有效性原则:科学的补偿机制和合理的补偿率是生态补偿能够顺利实施的基本前提,因此生态补偿机制设计应当综合考虑多方面因素,科学计算生态损失,既做到限制破坏行为,又能保障受损者利益以及滨海湿地生态系统的可持续发展,使其成为滨海湿地生态系统物质量平衡的长效保障机制,在不影响经济发展的同时达到改善生态环境的目的。

(3)利益相关者参与原则:在受工程建设影响区域及物质量补偿范围内,应确保利益相关者的有效参与,包括损失评估、补偿区域选取与设计、补偿工程的实施与监测等,利益相关者主要包括政府、企业以及社会和个人等,其中政府应从政策制定、实施与监督、资金筹备、立法保护等各方面起主导作用;同时辅以市场作用,即利用市场交易体制实现生态补偿。此外,生态建设作为事关社会福利的问题,需要全社会的共同参与和监督。

(4)公平性原则:物质量补偿的设计和实施应遵循公平性原则,承担相同的权益和义务、风险与收益。生态环境资源是大自然赋予人类的共有财富,所有人都享有公平利用自然资源的机会与权利,同时,所有人也都同样享有修复和保护滨海湿地资源的义务,个人对生态环境资源的利用不能损害他人的利益,否则,就应对滨海湿地进行修复,给予相应的补偿。

2.2 滨海湿地物质量补偿的特点物质量补偿需要量化损失和收益,获得“无净损失”或“净收益”是区分物质量补偿与其他补偿形式(如保护性补偿、生物多样性增强)的关键,对损失和收益如何量化则是物质量补偿的核心。对生态功能整体量化较为困难,例如,无法统计每个物种每个种群的每个个体特征,并且不同区域具有不同的生物多样性特征,因此,需要选取合适的指标并构建科学的度量方法。目前,通常选取具有代表性或指示性物种对生物多样性进行表征,并将补偿的生物多样性结构、组成和功能与损失区域的生物多样性特征进行相似性分析,以保证补偿的生态功能收益(如使用价值、生物多样性维持和文化价值等)与损失功能差异较小,实现物质量上的无净损失。主要具有以下特点:

(1)额外性:强调超出已有状态所得到的收益,因此,损失和收益的计算需要考虑生态功能现有基线及其变化趋势。基线是指未采取补偿措施时,退化区域的生态功能[6]。

(2)长期性:物质量补偿的设计和完成应基于适应性管理的方法,做到适时评估与监测,补偿时间至少应保证与开发工程建设影响的持续时间相同。

(3)物质量存在不可补偿性阈值:当围填海等工程的负面影响较大,对滨海湿地生物多样性或生态系统造成的损失较大时,物质量补偿将不能对这种损失进行补偿,无法获得物质量上的无净损失。同样,对于目前或已经呈现显著下降趋势的物种或生态群落进行物质量补偿也是不合适的,因为补偿失败的可能性极高。不可补偿性阈值的界定目前尚缺乏研究,较多是通过政府的政策制定或湿地银行等管理机构界定,且目前尚未就此达成共识。

3 受损滨海湿地物质量补偿机制构建 3.1 滨海湿地物质量补偿的主客体我国产权机制与美国、澳大利亚等国家不同,西方国家主要为土地私有制,我国主要有两种,一种是国家所有制,即土地属于国家所有,另一种为集体所有制,因此,国际上践行的生物多样性补偿机制不能完全适用于我国,亟需建立适用于我国产权机制的物质量补偿机制。

滨海湿地物质量补偿涉及到多个利益主体,包括政府、各类开发商以及原有滨海湿地的所有者和使用者。国家虽然确认了原有使用者(如渔民)的用海权(如养殖用海权),但并没有给予足够的保障力度,一旦与其他开发商的用海权发生冲突,多处于弱势地位。政府将海域从业组织或个体手中的海域使用权收回,通过招投标的方式将使用权以及相应的经营受益权转给各类围填海开发商,政府和开发商再对原使用者给予补偿(图 2a)。一方面,该模式导致滨海湿地原使用者处于被动地位,不能自由地交易自己的权益,政府在其中起到“传递”的作用,出现“二次分配”的现象,浪费了政府资源,也使得政府成为其中的主要补偿主体,开发商的补偿义务没有得到应有的重视[6]。另一方面,该模式忽略了生态补偿的主要补偿客体,没有将受损滨海湿地考虑其中。

|

图 2 受损滨海湿地补偿主体和客体运行模式解析 Figure 2 The operation mode of the main offset body and object for the damaged coastal wetland |

本研究提出推行滨海湿地产权交易平台,实行市场化,让原使用者可以自由交易使用权,将滨海滩涂和海域等的使用权直接列入产权流转和买卖的行列,从而使其由被动交易转为主动参与,省掉生态补偿过程中政府参与的二次分配环节,充分节约政府资源;并将受损滨海湿地列入主要补偿客体,践行滨海湿地物质量补偿机制,实现滨海湿地资源的可持续利用(图 2b)。而在此模式下,对补偿主体的解析成为保障受损滨海湿地物质量补偿顺利进行的前提,对受损滨海湿地关键要素受损的解析是践行物质量补偿的基础。

滨海湿地生态补偿主体包括:对滨海湿地生态结构、功能及过程进行破坏的相关群体,以及分享因他人的贡献而增加的生态系统服务功能的群体。政府在滨海湿地生态保护中扮演着重要的角色,但政府并非唯一的补偿主体。政府虽然掌握了滨海公共资源,是重要的滨海生态资源开发者,但政府不是开发过程中的唯一受益者,受益者也包括企业和个人,因此,基于“谁破坏谁补偿,谁受益谁补偿”的原则,滨海湿地补偿的主体包括政府以及开发和受益的企业或个人。主要类型包括:国家对滨海湿地生态系统的修复和保护所投入的纵向补偿;各区域之间所进行的区际横向补偿,主要是指滨海各行政区域、个人和企业之间所进行的生态补偿。

补偿客体与补偿对象不同,滨海湿地资源开发和利用过程中的受害者,以及在生态建设中,牺牲自身利益或放弃发展机会以获得生态效益或社会效益的一方为补偿对象;作为社会经济资源存在的自然资源(滨海湿地资源),以及作为有机状态存在的生态环境系统(滨海湿地生态环境),统称为补偿的客体。

3.2 滨海湿地物质量补偿的方式及分类(1)同类补偿和异类补偿

根据补偿目标,滨海湿地物质量补偿可分为同类补偿和异类补偿两种类型[7-9]。二者之间的区别主要在于受影响和补偿的物质量属性是相似或是不同,前者给予与损失相似的补偿(如相似生境和同一目标物种等),后者则可以给予其他类型的补偿,如非相似物种、经济补偿以及教育和科学普及等。根据“生物多样性公约”对生物多样性的定义,所有的补偿都是异类补偿,因为任何两个区域的生物多样性都不可能完全相同,然而,由于无净损失政策的补偿目标为具体生物多样性的替代指标,寻求相应指标的相同或相似即为同类补偿。异类补偿要求补偿的生物多样性价值要高于损失的生物多样性价值,例如,用较受威胁的生物群落所获得的收益来补偿对一般性或少威胁的生物群落的损失。与保护规划相结合的政策补偿也是较为常见的一种异类补偿方式[10],通常根据生物的不可替代性、生物的稀有性、成本及受威胁程度,并结合保护技术方法展开。异类补偿的缺点是忽略了损失和收益之间的联系,使补偿的目标模糊化。异类补偿严格意义上不是补偿的有效手段,但政策制定中对生物多样性替代指标的补偿是可行的,例如,Habib等[11]提出了以加拿大驯鹿保护作为植被破坏的战略补偿。而类似于生境修复的补偿措施则属于同类补偿,是单个物种或特定生物的补偿。区分同类和异类补偿,对于防止物质量补偿变得多样和模糊,以及无净损失原则失效具有重要意义。

(2)修复补偿与避免损失补偿

根据所采取行动的类型(修复和保护),可将滨海湿地物质量补偿分为生境修复补偿和避免损失(也称规避风险)补偿两种类型。生境修复补偿是指通过额外修复受损结构、功能和过程对原有生态损失进行补偿;避免损失补偿是指通过消除补偿区域的潜在威胁,避免预期损害造成的损失(例如,避免砍伐森林)[12-13]。

滨海湿地生境修复方法主要包括生物修复方法和非生物修复方法以及二者的结合[12]。生物修复方法主要包括目标植物的再植和入侵物种的控制。植物再植是指通过种子撒播或者植株移植的方法修复当地建群种植被。建立一种自我维持的植物种群将为无脊椎动物、水鸟、微生物及其他动植物提供优良的生存环境[14]。我国滨海盐沼生态修复中,再植的植物物种主要包括翅碱蓬(Suaeda salsa)、芦苇(Phragmites australis)、柽柳(Tamarix chinensis)、海三棱藨草(Scirpus mariqueter)和茳芏(Cyperus malaccensis)。此外,我国通过对入侵种互花米草的去除控制来修复当地的生态系统结构与组成[14]。控制互花米草的主要方法包括刈割、遮阴、火烧、碎根、围堰、淡水淹没、除草剂应用,以及利用当地植物芦苇进行生物替代。非生物修复方法主要有水文和地形的修复[14]。水文状况的修复主要包括淡水引入和修复潮流两种方式。淡水引入是指通过采取必要的工程措施,如筑堤蓄水、引淡压碱,来降低土壤含盐量,恢复当地植物,为水鸟提供良好的栖息生境。修复潮流主要通过拆除或清理滨海养殖池、拆除堤坝、疏通潮沟等方法修复潮汐作用,使盐沼发挥其特有的生态功能。对于淡水引入和修复潮流这两种不同的生态修复方法,应该通过科学的方法进行综合评估,为未来其他地区的盐沼生态修复工程提供建议。

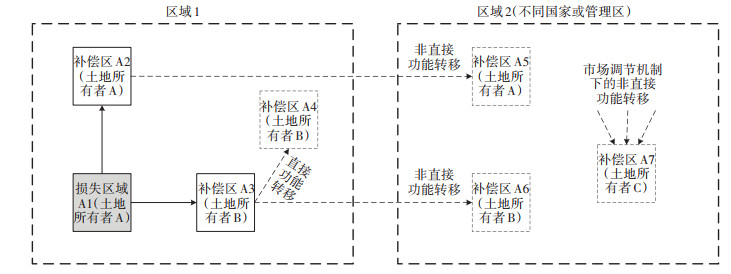

评估避免损失获得的收益,必然要对在没有额外保护的情况下补偿区域生态结构、功能和过程的损失概率做不确定性估计,但是这种概率不容易评估[15-16]。此外,避免损失补偿还可以通过保护某一区域免受损害(即建立保护区)作为补偿手段[13],即使这些区域不太可能会被开发,我国目前正在建立的保护小区可归属为此种补偿类型。在避免损失补偿中,有时会出现“补偿功能转移”的情况,即补偿的生态功能被全部或部分转移到其他区域。当补偿区位的选取超出有效范围但仍位于同一地区时,称为直接功能转移;当补偿区位选取超出有效范围且不位于同一地区(可能位于不同国家或行政区域)时,称为非直接功能转移,通过市场机制再次功能转移,称为二次功能转移[17-18](图 3)。

(3)直接补偿和间接补偿

直接补偿和间接补偿反映在多种概念上,价值量补偿主要根据补偿实施机制的补偿交付途径,直接补偿主要由破坏者支持和交付,而间接补偿主要由第三方负责寻找补偿资金以弥补损失。物质量补偿中,通常根据实施机制对直接补偿和间接补偿进行划分,根据生物多样性补偿结果,直接针对目标生物的补偿为直接补偿,例如保护或改善生境;而没有针对性的补偿行为,如公众教育等为间接补偿,但间接补偿也会带来直接的收益,如增加水鸟标牌和社区教育等直接增加了水鸟生境修复成功的概率[19],为目标生物群落带来直接收益。

(4)原位补偿和异位补偿

根据补偿区域的不同,可将补偿分为原位补偿和异位补偿。原位补偿是指在产权区域内的部分区域进行开发活动,利用另一部分区域进行补偿,这部分区域可以是已经退化或者原有生物、非生物组分未完全退化的生境,通过对残余组分的提升与修复,达到补偿的目的。异位补偿是指在产权区域外,通过保护、修复或重建补偿区域以对其生物和非生物组分进行提升,使得补偿量与开发建设导致的生态损失量相当,即采用异位的湿地功能提升对开发建设占用或破坏的湿地造成的损失进行替代补偿。

4 滨海湿地生态补偿对策建议我国滨海湿地的发展前景十分广阔,滨海湿地生态补偿也越来越受到重视,未来我国滨海湿地生态补偿的对策应考虑以下措施。

(1)加强滨海湿地物质量补偿机制的研究,实行多层次补偿模式

基于结构、功能和过程损失建立滨海湿地物质量补偿机制,科学指导滨海湿地生态补偿实践。植物和动物群落的修复是维持生态系统平衡的重要手段,修复的目标通常为生态系统恢复力、结构和功能上的恢复。尽管要获得受损生态系统在结构、功能和组成上的完全恢复很困难,但是国际上近几年已经出台了不少补偿自然生境受损的政策。例如,美国的湿地补偿银行[20]、加拿大的生境补偿[21]、澳大利亚的绿色补偿和生物银行系统[22]、欧洲的鸟类和生境指示[23],以及南非的生物多样性补偿等[24],以生态修复作为一种补偿机制,来确保生物多样性的无净损失。

开展不同类型滨海湿地生态补偿机制的研究,针对不同功能受损类型,提出补偿模式。构建物质量补偿与价值量补偿相结合的模式,对于无法修复的受围填海等工程建设影响的滨海湿地,选择围填海等工程建设的周边区域进行修复替代,以使补偿量与围填海等工程建设引起的生态损失量相当,即采用异位的湿地修复或重建对围填海等工程建设占据或破坏的湿地进行替代。当物质量补偿不足时,则对剩余损失实行价值量补偿。开展多层次补偿模式,保障滨海湿地生态效益的无净损失。

(2)构建补偿率核算方法,开展物质量补偿评估试点

在物质量补偿方面,关键在于核算补偿率,将补偿面积与受损面积的比值或补偿丰度与损失丰度的比值定义为补偿率,根据无净损失原则,由单位面积或单个物种损失量与补偿量的比值计算补偿率,科学指导修复、重建或投放多少的问题。补偿率的计算中,应当将一些不确定性因素考虑进去,包括补偿时间的滞后性、参考系的不确定性和补偿失败的概率等。为了校正补偿率核算方法的准确性,率先在典型滨海湿地开展补偿评估试点工作,加强动态监测。细化到点地获取围填海等人类活动破坏滨海湿地的位置、面积和开始时间等;开展物质量补偿试点,在规划开发利用之前,对其进行本底调查,对开发活动开始后每年的滨海湿地生态功能损失情况进行动态监测,科学评估开发活动对滨海湿地生态功能造成的损失;选取修复补偿试点,在本底调查的基础上实施滨海湿地修复,动态监测补偿试点生态功能变化情况,科学计算生态功能补偿量,进而指导我国滨海湿地物质量补偿的具体实施。

(3)加强市场化交易模式,建立多元化补偿运行方式

我国滨海湿地面临着严重的退化问题,近年来,虽然制定了政策并实施了不少工程来修复和保护滨海湿地,但都是以政府为主导的纵向补偿模式,我国应加强市场化交易模式,加强横向补偿机制,建立多元化补偿运行方式,科学、合理地识别并明确划分受益地区、受益主体,这是有效开展横向生态保护补偿工作的前提和基础。另外,市场化的补偿方式仍处于初级阶段,我国可以借鉴美国湿地银行的补偿机制,加强市场补偿模式的开展,拓宽社会资本进入领域,鼓励和引导符合条件的各类国有企业、民营企业、外商投资企业,以及其他投资经营主体参与生态补偿工作,形成以政府投资为主导、社会融资和个人投入的多元化投入机制。完善滨海湿地的产权制度是顺利开展市场补偿模式的前提和基础,只有产权明确,才能精准确定生态补偿项目的主体和客体。具有滨海湿地使用权的单位应当集中,否则将不利于滨海湿地生态补偿项目的实施,而滨海湿地的产权可以通过转让达到统一。为了充分利用市场机制,我国可以建立一个滨海湿地产权交易平台,允许渔民在平台上直接交易他们的土地、海滩和海域,并以正常价格转让。这将有利于解决政府在其中的“二次分配”现象。实现滨海湿地生态补偿市场化,弥补我国以政府为主导的生态补偿模式存在的不足,建立多元化的筹资渠道和市场化的运作方式。

(4)完善滨海湿地生态补偿的立法和管理工作,保障政策有效性

严格的立法、科学的规章制度和有效的管理机制,是确保滨海湿地生态补偿顺利进行的重要保障。滨海湿地生态补偿应纳入立法规划,使其在整个环境中得以实施。建议建立滨海湿地生态补偿的专门立法。将滨海湿地生态补偿纳入立法计划,使其在生态环境的整个领域有法可依。目前我国已建立了比较完善的资源与环境法律体系,其中具有指导作用的《环境保护法》,按照保护对象分别颁布了《水土保持法》《草原法》《土地管理法》《渔业法》《森林法》《海洋法》《湿地保护修复制度方案》等多部法律制度;因此,应参照这些法律,立足于整个滨海湿地生态系统,兼顾生态系统功能的恢复和经济效益的增加两个方面,在《生态补偿条例》的基础上制定“湿地无净损失”补偿制度,包含补偿范围、主体、内容、对象、方式、标准,实施措施和实施步骤以及监督管理等方面,督促指导沿海省(市)结合实际制定完善湿地保护与补偿地方法规,保障滨海湿地生态补偿的规范性和有效性。

(5)增加滨海湿地生态补偿投入资金,加强滨海湿地科普教育

滨海湿地生态补偿的目的是保护和改善生态环境,应建立“政府引导、市场促进、社会参与”的创新型融资机制。为了缓解资金短缺的问题,政府应该鼓励私营企业、机构和组织进行投资,特别是来自大多数省级或地方的湿地保护投资。该专项资金可用于沿海地区的环境保护,发行政府债券,促进优惠信贷和经济合作,形成多元化的融资模式。我国也应该增加其在滨海湿地生态补偿研究中的资金投入,包括资助基础研究来确定造成生态损失的项目,探索先进的修复和补偿技术,并发展修复补偿和避免损失补偿模式,有效解决滨海湿地保护和利用之间的矛盾,确保我国滨海湿地的可持续发展。增加对保护滨海湿地资源的投资,建立沿海湿地生物资源、环境和水文监测小组[25],有利于有效保护湿地资源,并为滨海湿地生态补偿提供科学依据和技术支撑。这也将为湿地生态补偿提供基础数据,使湿地生态补偿的概念更具有科学性。

提高公众对滨海湿地生态功能以及滨海湿地生态补偿重要性的认识,有利于提升滨海湿地修复和生态补偿的成功率,可以通过媒体或鼓励专门从事滨海湿地研究的专家参与公共教育活动等多种方式实现。滨海湿地保护教育经费应大幅增加,以有效提高公众认知水平,进一步加强滨海湿地管理,强化对滨海湿地管理人员的培训,建立滨海湿地管理技术咨询机制。

| [1] |

Gedan K B, Kirwan M L, Wolanski E, et al. The present and future role of coastal wetland vegetation in protecting shorelines:Answering recent challenges to the paradigm[J]. Climatic Change, 2011, 106(1): 7-29. |

| [2] |

于淑玲.基于物质量的受损滨海湿地生态补偿机制与模式[D].北京: 北京师范大学, 2019. YU Shu -ling. Ecological offsetting mechanism and mode of damaged coastal wetland based on physical quantity[D]. Beijing: Beijing Normal University, 2019. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KXSD201506004.htm |

| [3] |

Yu S L, Cui B S, Gibbons P, et al. Towards a ecological compensationting approach for coastal land reclamation:Coastal management implications[J]. Biological Conservation, 2017, 214: 35-45. DOI:10.1016/j.biocon.2017.07.016 |

| [4] |

Salzman J, Ruhl J B. Currencies and the commodification of environmental law[J]. Stanford Law Review, 2000, 53(3): 607-694. DOI:10.2307/1229470 |

| [5] |

Walker S, Brower A L, Stephens R T T, et al. Why bartering biodiversity fails[J]. Conservation Letters, 2009, 2(4): 149-157. DOI:10.1111/j.1755-263X.2009.00061.x |

| [6] |

钭晓东, 孙玉雄. "填海造地"生态补偿研究[J]. 时代法学, 2013, 11(5): 24-32. TOU Xiao-dong, SUN Yu-xiong. Research on the ecological compensation of "Sea reclamation"[J]. Presentday Law Science, 2013, 11(5): 24-32. |

| [7] |

McKenney B A, Kiesecker J M. Policy development for biodiversity offsets:A review of offset frameworks[J]. Environmental Management, 2010, 45(1): 165-176. DOI:10.1007/s00267-009-9396-3 |

| [8] |

Bull J W, Suttle K B, Gordon A, et al. Biodiversity offsets in theory and practice[J]. Oryx, 2013, 47(3): 369-380. DOI:10.1017/S003060531200172X |

| [9] |

Miller K L, Trezise J A, Kraus S, et al. The development of the Australian environmental offsets policy:From theory to practice[J]. Environmental Conservation, 2015, 42(4): 306-314. DOI:10.1017/S037689291400040X |

| [10] |

Sochi K, Kiesecker J. Optimizing regulatory requirements to aid in the implementation of compensatory mitigation[J]. Journal of Applied Ecology, 2016, 53(2): 317-322. |

| [11] |

Habib T J, Farr D R, Schneider R R, et al. Economic and ecological outcomes of flexible biodiversity offset systems[J]. Conservation Biology, 2013, 27(6): 1313-1323. DOI:10.1111/cobi.12098 |

| [12] |

Maron M, Hobbs R J, Moilanen A, et al. Faustian bargains? Restoration realities in the context of biodiversity offset policies[J]. Biological Conservation, 2012, 155: 141-148. DOI:10.1016/j.biocon.2012.06.003 |

| [13] |

Gibbons P, Evans M C, Maron M, et al. A loss-gain calculator for biodiversity offsets and the circumstances in which no net loss is feasible[J]. Conservation Letters, 2016, 9(4): 252-259. DOI:10.1111/conl.12206 |

| [14] |

Liu Z Z, Cui B S, He Q. Shifting paradigms in coastal restoration:Six decades' lessons from China[J]. Science of the Total Environment, 2016, 566: 205-214. |

| [15] |

Maron M, Dunn P K, McAlpine C A, et al. Can offsets really compensate for habitat removal? The case of the endangered red-tailed blackcockatoo[J]. Journal of Applied Ecology, 2010, 47(2): 348-355. |

| [16] |

Bull J W, Gordon A, Law E A, et al. Importance of baseline specification in evaluating conservation interventions and achieving no net loss of biodiversity[J]. Conservation Biology, 2014, 28(3): 799-809. DOI:10.1111/cobi.12243 |

| [17] |

Virah-Sawmy M, Ebeling J, Taplin R. Mining and biodiversity offsets:A transparent and science-based approach to measure 'no-net-loss'[J]. Journal of Environmental Management, 2014, 143: 61-70. |

| [18] |

Moilanen A, Laitila J. Indirect leakage leads to a failure of avoided loss biodiversity offsetting[J]. Journal of Applied Ecology, 2016, 53(1): 106-111. |

| [19] |

Weston M A, Ehmke G C, Maguire G S. Nest return times in response to static versus mobile human disturbance[J]. The Journal of Wildlife Management, 2011, 75(1): 252-255. DOI:10.1002/jwmg.7 |

| [20] |

Levrel H, Scemama P, Vaissière A C. Should we be wary of mitigation banking? Evidence regarding the risks associated with this wetland offset arrangement in Florida[J]. Ecological Economics, 2017, 135: 136-149. DOI:10.1016/j.ecolecon.2016.12.025 |

| [21] |

Favaro B, Olszynski M. Authorized net losses of fish habitat demonstrate need for improved habitat protection in Canada[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2017, 74(3): 285-291. DOI:10.1139/cjfas-2016-0480 |

| [22] |

Chalmers D. Biobanking and privacy laws in Australia[J]. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 2015, 43(4): 703-713. |

| [23] |

McGillivray D. Compensating biodiversity loss:The EU Commission's approach to compensation under Article 6 of the Habitats Directive[J]. Journal of Environmental Law, 2012, 24(3): 417-450. DOI:10.1093/jel/eqs007 |

| [24] |

Maron M, Brownlie S, Bull J W, et al. The many meanings of no net loss in environmental policy[J]. Nature Sustainability, 2018, 1(1): 19. |

| [25] |

Wang Y X, Yao Y, Ju M T. Wise use of wetlands:Current state of protection and utilization of Chinese wetlands and recommendations for improvement[J]. Environmental management, 2008, 41(6): 793-808. DOI:10.1007/s00267-008-9072-z |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37