2. 中国科学院地球化学研究所, 贵阳 550081;

3. 贵州师范学院贵州省流域地理国情监测重点实验室, 贵阳 550018

2. Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China;

3. Guizhou Provincial Key Laboratory of Geographic State Monitoring of Watershed, Guizhou Education University, Guiyang 550018, China

石漠化是喀斯特山区脆弱性系统及不合理经济活动共同造成的土地退化过程[1-2],而我国西南地区居民的生存空间正被石漠化逐步吞噬。喀斯特地区特殊的岩性背景,使得地表极为破碎,加之土层薄弱,降水的冲刷力大,导致石漠化地区地表的固土能力差,严重影响了该地区的农业耕作活动。因此石漠化是灾害和贫困的源头[3],威胁当地居民的生存环境[4],并制约了该地区的经济发展。

在此背景下,国内学者展开了对石漠化演变规律的研究,以期从机理上控制石漠化的发生演变,如白晓永等[5]以构建的3期石漠化数据为基础,对贵州省的土地石漠化类型及其时空演变特征展开了深层次的分析,苏维词[6]对中国西南岩溶区石漠化的存在成因和治理方法进行了梳理探讨,李森等[7]以粤北岩溶山区为例,对典型喀斯特区土地石漠化过程进行了探讨。以上研究结果均表明,石漠化的发生演变过程极为复杂,而仅仅基于发生演变机理的研究是远远不够的,治理工作的开展需要结合更深层次的原因。由于岩性基底与石漠化的发生演变密不可分[8],因此前人对石漠化的岩性基底做了大量的工作,白晓永等[9]对贵州碳酸盐岩岩性基底对土地石漠化时空演变的控制进行了探讨,党宇宁等[10]对基于“3S”技术的岩性与喀斯特石漠化的关系进行了研究。研究结果表明,石漠化的发生演变多存在于石灰岩和白云岩等碳酸盐岩岩性基底,且纯度越高,演变速率越快。此外,人类的土地利用活动也是导致石漠化演变的深层次原因,李阳兵等[11]以贵州省盘县中南部的典型峰丛洼地为研究区,对该石漠化地区的土地利用与石漠化关系进行了定量分析,高渐飞等[12]对不同地貌石漠化的土地利用分布特征进行了分析,结果表明,石漠化地区的土地利用类型多因其等级不同而存在着较为显著的差异,需要对该现象以及土地利用的演变过程做更进一步分析。

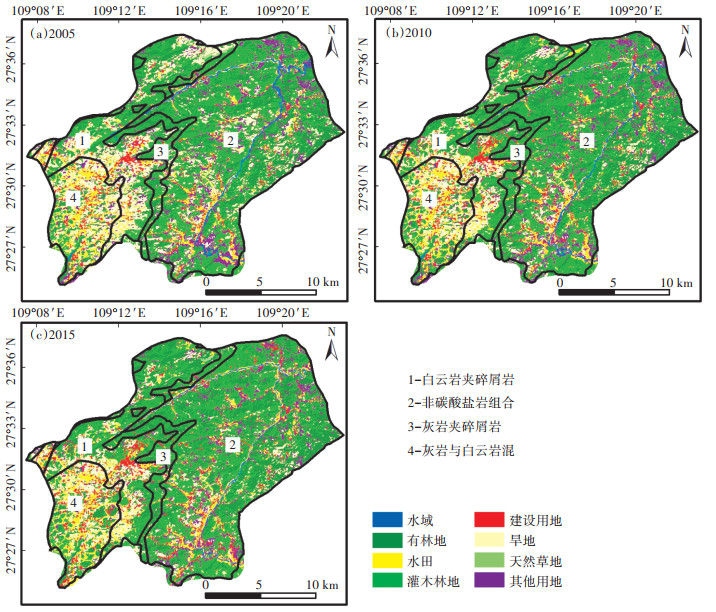

综上,前人对石漠化发生演变机理以及石漠化与土地利用的关系等方面研究取得了可观的成果,亦为本研究提供强有力的理论支撑,但在土地利用与石漠化的研究内容上,较少涉及石漠化演变与土地利用变化的关联性思考,且已有的研究开展较早,研究成果多集中于2005年左右,难以为近年来实施的石漠化防治工作做出成效评估和科学指导。因此,本研究以万山区为例,基于Landsat 7 ETM SLC - off影像、GDEMV2的数字高程等30 m分辨率数据,得到2005、2010、2015年三期土地利用格局、石漠化土地空间分布图及研究区岩性现状;以土地利用、岩性为切入点,研究石漠化分布变化与岩性、土地利用两者关联性;并在此基础上讨论万山区石漠化演变对土地利用变化的响应;最后在揭示石漠化治理区的土地利用变化规律的基础上,得到土地石漠化种类,为石漠化治理提供决策依据。

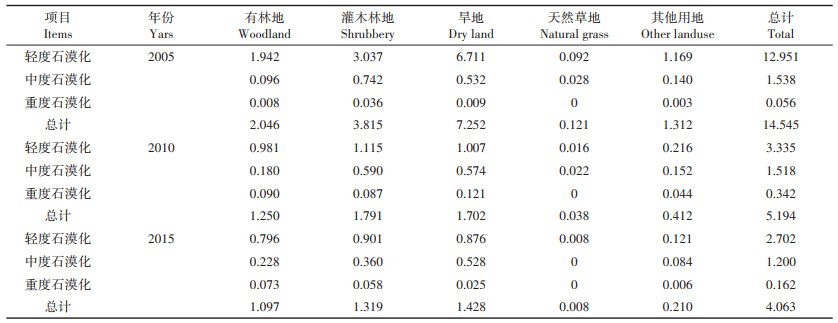

1 材料与方法 1.1 研究区概况万山区是贵州省铜仁市的政治、经济、文化副中心,地处东经109°11′ ~109°14′、北纬27°30′ ~27°32′之间[13-14](图 1)。研究区位于贵州东部,北邻铜仁市碧江区,西邻玉屏侗族自治县,东南与湖南省芷江侗族自治县和新晃侗族自治县接壤。其下辖万山镇,谢桥与茶店2个街道,鱼塘、大坪、高楼坪、黄道、敖寨、下溪6个乡,常住人口约27万[15]。研究区土地面积约352 km2,地势西高东低,以喀斯特岩溶地貌为主,分布有盆地、山地、丘陵等。研究区降雨资源丰富,地处武陵山脉,成矿地质条件良好,汞矿资源尤为丰富[16],受矿产开采等人为因素以及降雨、岩性等自然因素的双重影响,研究区内的水土流失、石漠化问题十分严重。

|

图 1 研究区位置图 Figure 1 Location map of the study area |

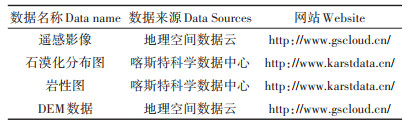

2005、2010、2015年三期石漠化数据以及研究区的岩性数据来源于喀斯特科学数据中心;2005、2010、2015年土地利用数据源自地理空间数据云的3景Landsat 7 ETM SLC-off遥感影像,借用ERDAS处理软件进行影像的校正和融合后作为解译影像数据源,对照影像图选取感兴趣区,通过人机交互结合解译制作得到土地利用图;该影像获取时间为10—11月,空间分辨率为30 m;GDEMV2的数字高程数据来源于地理空间数据云。主要数据来源详见表 1。

|

|

表 1 主要数据来源 Table 1 Main data source |

首先基于ENVI 5.2系统,结合卫星地图进行土地利用解译,并参考《GB/T 21010—2017土地利用现状分类》(由于影像分辨率的原因,本次研究分为水域、水田、有林地、灌木林地、建设用地、旱地、天然草地和其他用地等8类[17]),得到研究区土地利用分布格局图;其次采用ArcGIS 10.2系统软件,结合岩性等数据,统计分析了2005、2010、2015年不同岩性的土地利用变化规律;之后再叠加石漠化数据,研究了基于岩性空间的石漠化演变规律;最后根据土地利用和研究区的石漠化数据,详细分析了各类土地利用条件下的石漠化分布演变规律。

万山岩溶区岩石类型可分为四类:白云岩夹碎屑岩、灰岩夹碎屑岩、非碳酸盐岩组合和灰岩与白云岩混。白云岩夹碎屑岩以富含叠层石为特征[18],含有大量燧石结核[19];灰岩夹碎屑岩中灰岩分布区不连续,成分渗杂砂页岩、煤层;非碳酸盐岩组合相对于碳酸盐岩以不含碳酸盐矿物为特征。在研究区岩性比例为非碳酸盐岩组合>白云岩夹碎屑岩>灰岩与白云岩混>灰岩夹碎屑岩。

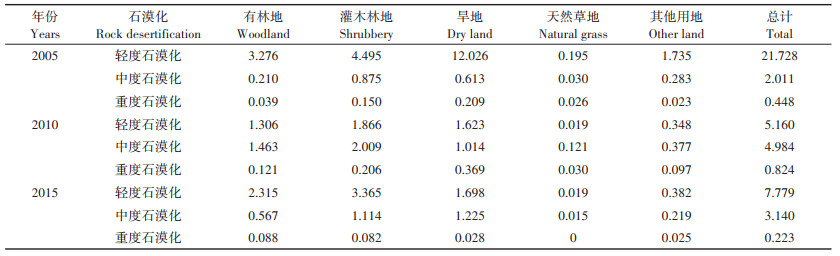

1.2.3 土地利用精度验证为检验土地利用人机交互解译结果的可靠性,基于eCognition Developer软件,利用面向对象的方法对2015年万山区的土地利用信息进行了自动提取,比对结果见图 2,可以看出,两种方法得出的万山区土地利用结果在空间分布上较为一致,但斑块的连续性以及土地利用类型的展布在部分地区存在较大差异,根据ArcGIS的Union功能将两种土地利用结果联合,得到各自空间上相对应的土地利用类型,并将统计结果整理为表 2。

|

图 2 2015年土地利用一致性比对 Figure 2 Comparison of land use consistency in 2015 |

|

|

表 2 土地利用面积分类结果统计对比(km2) Table 2 Statistical comparison of classification results of the land use area(km2) |

由表 2可以看出,两种方法得到的结果一致度大多超过65%,土地利用分类结果契合度较好,进一步计算得出两者的Kappa系数为0.769(总面积345 305 m2,近似值Sig < 0.001),表明两种方法得出的土地利用拟合度较高,但在水域的解译分类方面,两种方法得到的土地利用结果的一致度较低,结合影像分析,发现eCognition Developer软件在河流的分类上连续性不强,导致分类结果中万山区河流呈段节状,这与万山区处于地表极为破碎的喀斯特典型区有关,而基于人机交互的方法则较好地解译出了河流的形态,因此,本研究未采用eCognition Developer软件,而是基于人机交互的方法,并结合遥感影像解译获取了万山区2005、2010、2015年三期的土地利用信息。

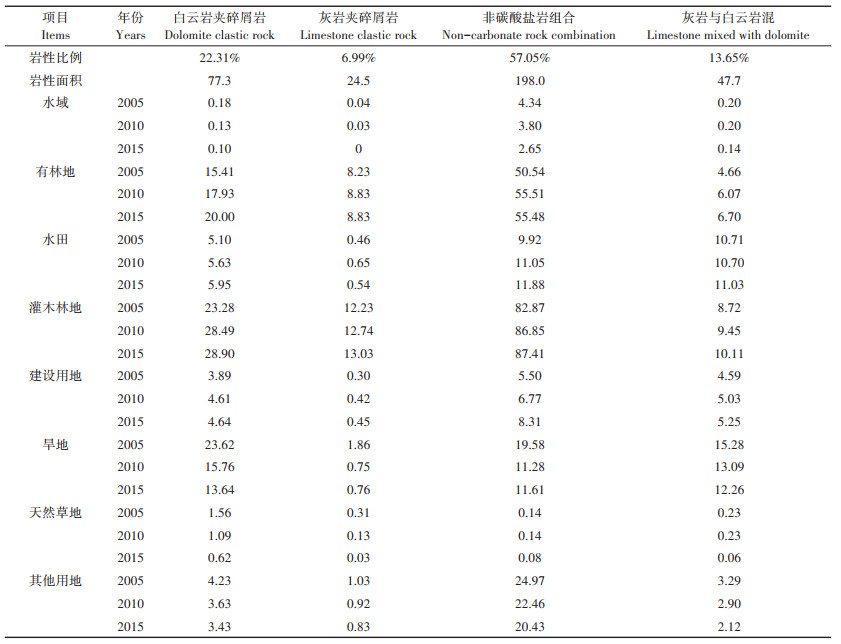

2 结果与分析 2.1 基于岩性的土地利用分布变化不同岩性土地利用类型的分布(图 3和表 3)表明,林地(有林地、灌木林地)在岩性空间所占的面积最多,主要分布在非碳酸盐岩组合,林地面积最多为142.89 km2,平均为139.55 km2;在灰岩与白云岩混上分布最少,面积最小为13.37 km2。水田、其他用地、旱地则在灰岩夹碎屑岩分布最多,在非碳酸盐岩组合最少。

|

图 3 四种岩性土地利用类型分布 Figure 3 Distribution of land use types on four rock types |

|

|

表 3 万山区四种岩性土地利用类型分布(km2) Table 3 Distribution of land use types in four lithologies in Wanshan zone(km2) |

2005—2015年岩性未变,土地利用不断发生变化,从表 3中可以得出2005—2010年非碳酸盐岩旱地面积变化最快,变化速率为-1.66 km2·a-1;灰岩夹碎屑岩旱地面积变化最快,变化速率为-0.22 km2·a-1;非碳酸盐岩面积为198 km2,占岩石总面积的57%,是面积分布最广的岩石,其中61.12%的林地(非碳酸盐岩中林地139.55 km2,总林地228.32 km2)、72.31%的其他用地(非碳酸盐岩中其他用地22.62 km2,总其他用地31.28 km2)和31.82%的旱地(非碳酸盐岩中旱地14.15 km2,总旱地44.46 km2)分布于非碳酸盐岩组合。不同岩石类型中土地利用分布情况存在差异,可能与研究区岩石地形、土壤元素种类及含量、水分及气候变化有关。

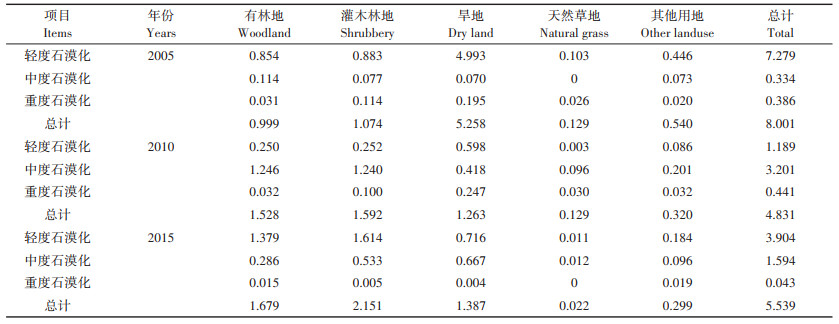

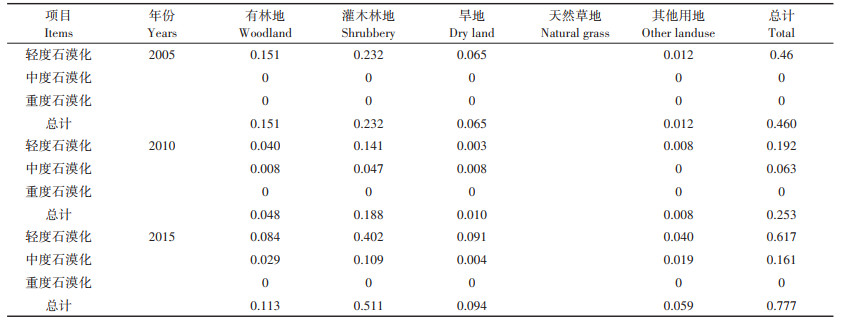

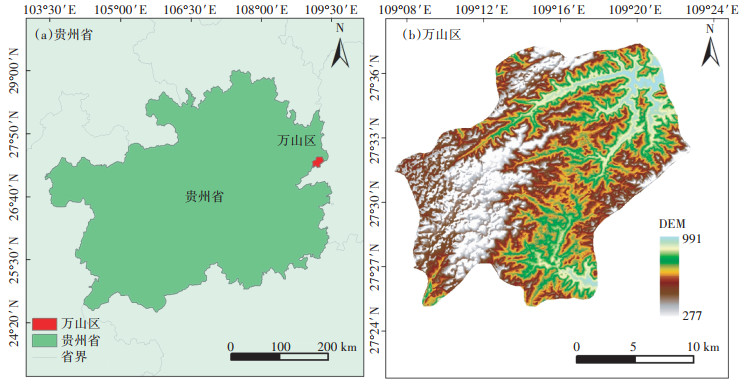

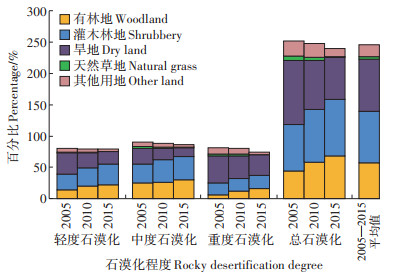

2.2 基于岩性的土地利用石漠化分布变化岩性类型对石漠化分布有很大影响[10],由表 4~表 7可知,轻度石漠化所占比例最大,中度石漠化所占比例次之,重度石漠化比例最低。白云岩夹碎屑岩在2005—2010年石漠化变化速率最大,为-0.63 km2· a-1;非碳酸盐岩在2010—2015年石漠化变化速率最大,为0.10 km2·a-1;灰岩夹碎屑岩在2005—2010年石漠化变化速率最大,为-0.10 km2·a-1;灰岩与白云岩混在2005—2010年石漠化变化速率最大,为-1.87 km2· a-1。可见灰岩与白云岩混石漠化变化面积最大,更易发生石漠化[20]。

|

|

表 4 不同土地利用类型白云岩夹碎屑岩石漠化情况(km2) Table 4 Rocky desertification of different land use on dolomite clastic rocks(km2) |

|

|

表 5 不同土地利用类型非碳酸盐岩组合石漠化情况(km2) Table 5 Rocky desertification of different land use on non-carbonate rocks combination(km2) |

|

|

表 6 不同土地利用类型灰岩夹碎屑岩石漠化情况(km2) Table 6 Rocky desertification of different land use on limestone clastic rocks(km2) |

|

|

表 7 不同土地利用类型灰岩与白云岩混石漠化情况(km2) Table 7 Rocky desertification of different land use on limestone mixed with dolomite(km2) |

各类岩性中,灰岩与白云岩混上发育的轻度石漠化比例最高,而中度、重度石漠化多发生于白云岩夹碎屑岩,2005—2015年最高有45.30%石漠化发育于灰岩与白云岩混上(2005的石漠化面积为32.296 km2),最高有40.41%石漠化发育于白云岩夹碎屑岩上(2015年的石漠化面积为13.705 km2),由此可知研究区石漠化主要发育于碳酸盐岩。

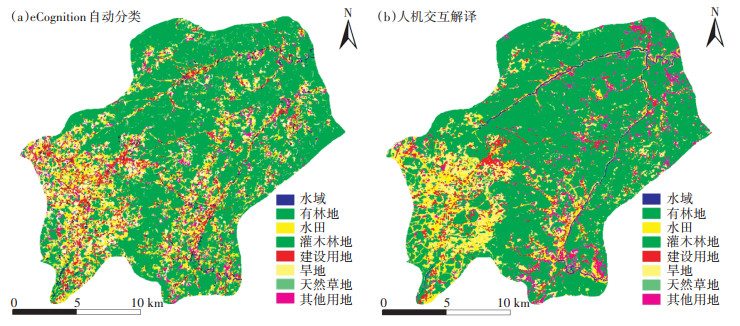

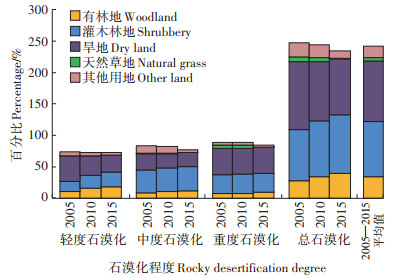

2.3 不同土地利用类型的石漠化情况 2.3.1 石漠化与土地利用分布特征以万山区2015年的石漠化分布为例,石漠化面积占研究区总面积的3.2%(图 4,非石漠化=非喀斯特+无石漠化),其中轻度石漠化分别占土地总面积和石漠化总面积的2.2%和69.8%,中度石漠化分别占土地总面积和石漠化总面积的0.9%和28.2%,重度石漠化分别占土地总面积和石漠化总面积的0.1%和2.0%;有林地、灌木林地、旱地、天然草地、其他用地等石漠化发生面积占石漠化总面积的26.6%、40.9%、26.4%、0.3%、5.6%。

|

图 4 2005、2010、2015年土地利用类型(a、c、e)与石漠化(b、d、f)分布情况 Figure 4 Distrubition of land use(a, c, e)and rocky desertification(b, d, f)in 2005, 2010 and 2015 |

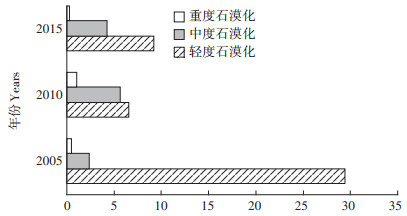

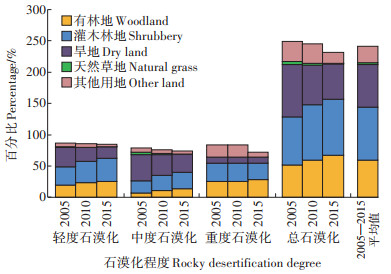

由图 5可知,2005、2010、2015年石漠化面积分别为32.296、13.192、13.705 km2,表现为先减少19.1 km2,后增加0.5 km2,从整体来看石漠化面积呈减少趋势,表明该时段石漠化状况好转。轻度石漠化从减少22.8 km2到增加2.6 km2,年变化率为6.9%,呈下降的趋势;中度石漠化从增加3.2 km2到减少1.4 km2,年变化率为8.2%,呈上升的趋势;重度石漠化从增加0.5 km2到减少0.7 km2,年变化率为4.0%,呈下降的趋势。

|

图 5 2005—2015年研究区石漠化面积变化 Figure 5 Change of rocky desertification area from 2005 to 2015 |

从表 8可以看出,2005—2015年各土地利用类型石漠化等级变化为:轻度石漠化减少,中度石漠化增加,重度石漠化变化不大;石漠化发生于林地、旱地、天然草地及其他用地,其中旱地和灌木林地中最多,可发生各等级石漠化;有林地上主要发生轻度、中度石漠化,其他用地主要发生重度石漠化。说明研究区旱地、灌木林地和有林地轻度石漠化,灌木林地、旱地和有林地中度石漠化,旱地、灌木林地和其他用地重度石漠化。

|

|

表 8 Rocky desertification of different land use on limestone mixed with dolomite(km2) Table 8 Rock desertification of land use in Wanshan zone(km2) |

2005—2015年研究区土地利用类型石漠化分布见表 8和图 6,可以发现:轻度石漠化主要分为旱地轻度石漠化(面积占比36.2%)、灌木林地轻度石漠化(33.4%)、有林地轻度石漠化(23.4%);中度石漠化主要分为灌木林地中度石漠化(39.8%)、旱地中度石漠化(29.9%)、有林地中度石漠化(19.3%);重度石漠化主要分为旱地重度石漠化(34.7%)、灌木林地重度石漠化(31.8%)、有林地重度石漠化(20.9%)。说明旱地和林地对石漠化的贡献和响应最大,两地类石漠化发生比例最高都发生在2005年,分别为20.87%(旱地总面积61.529 km2)和4.32%(林地总面积208.934 km2)。

|

图 6 喀斯特石漠化土地利用类型分布(a)和非石漠化土地利用所占比例(b) Figure 6 Distribution of land use types in Karst rocky desertification(a)and proportion of non-rocky desertification land use(b) |

基于2005—2015年石漠化和土地利用数据,将每一年石漠化分布状况图分别与三期土地利用叠加(图 7~图 9),探讨土地利用变化与石漠化的关系。2005年石漠化状况下:灌木林地所占比例最多平均约38.82%(土地利用总面积约为352.9 km2,灌木面积平均为137.02 km2),该地类中石漠化比例呈增加趋势,有林地所占比例平均约为24.62%(有林地面积平均为86.91 km2),且该地类石漠化所占比例呈上升趋势;旱地所占比例平均约为13.46%(旱地面积平均为47.51 km2),旱地中的轻度、中度石漠化逐渐减少,重度石漠化变化不大;研究区天然草地、其他用地所占比例较少,对石漠化的影响可忽略不计。同理2010和2015年石漠化土地利用叠加情况下可以总结得出,土地利用面积比为灌木林地>有林地>旱地;依据图 7~图 9中的石漠化总平均数,土地对石漠化演变的影响从大到小的类型依次为灌木林地石漠化(平均85.45%)>旱地石漠化(平均82.57%)>有林地石漠化(平均49.72%);天然草地、其他用地忽略不计。

|

图 7 万山区部分土地利用类型2005年石漠化比例下的变化 Figure 7 Changes of some land use types under the proportion of rocky desertification in 2005 in Wanshan zone |

|

图 8 万山区部分土地利用类型2010年石漠化比例下的变化 Figure 8 Changes of some land use types under the proportion of rocky desertification in 2010 in Wanshan zone |

|

图 9 万山区部分土地利用类型2015年石漠化比例下的变化 Figure 9 Changes of some land use types under the proportion of rocky desertification in 2015 in Wanshan zone |

由图 7~图 9可以看出,发生石漠化的土地利用类型为有林地、灌木林地、旱地、天然草地和其他用地。由石漠化与不同期土地利用叠加可看出:灌木林地、有林地和旱地的石漠化更严重,且均发生不同等级的石漠化,这与研究区土地政策制定及自然环境的改变有关;另一方面,本研究证实了石漠化会随着土地利用变化而变化,万山区石漠化与土地利用存在响应关系。

3 讨论本研究以贵州典型石漠化地区——万山区为例,分析石漠化演变与土地利用格局的响应关系,可以看出发生石漠化的土地类型主要为旱地和林地(有林地、灌木林地),不同地类对石漠化响应程度不同,这与喀斯特区域地质背景有很大的关系,也与该时期的社会经济发展和生态建设的大背景密切相关[21]。

2005—2015年石漠化情况呈总体向好的趋势,主要原因是十年来万山区实行了森林植被恢复、农业综合开发和油茶示范林建设,生态环境趋好使得石漠化情况逐渐转好;2010—2015年期间石漠化出现微量增加,可能由于这一时段人口增多,农村人口向城市大量转移,导致很多土地荒废,研究区内的森林被大量收购,森林面积急剧下降,使得石漠化面积增加。从侧面看无论是国家政策实施还是人为因素破坏,其作用点均在土地之上,影响着石漠化的演变,根本原因是土地利用类型的改变,因而其植被数量、种类及土壤状况必然受到影响[22-23]。本研究针对叠加结果统计分析,基于岩性背景探究石漠化与土地利用的响应关系,了解掌握石漠化形成原因,为推动典型石漠化地区的土地健康恢复和因地制宜制定防治措施提供了理论参考。但由于现有数据的局限性,研究区土地利用与石漠化只用了三期数据进行定量分析,时间序列不长,不能深入揭示两者相关性的作用机理,所以进一步挖掘典型喀斯特区域石漠化与土地利用的相关性特征,对创建土地石漠化分类体系显得尤为重要。

4 结论(1)不同岩性同一土地利用类型分布情况不同,非碳酸盐岩分布面积最多,总分布面积占岩石总面积的二分之一,其中61.12%的林地、72.31%的其他用地、31.82%的旱地分布于非碳酸盐岩组合;岩性分布不同直接导致研究区内土地利用类型不同,影响石漠化分布比例。

(2)2005—2015年,最高有63.86%石漠化发育于石灰岩与白云岩混,46.66%石漠化发育于白云岩夹碎屑岩。统计分析得出研究区石漠化主要分布于石灰岩与白云岩混、白云岩夹碎屑岩等碳酸盐岩。

(3)研究区轻度石漠化分为旱地轻度石漠化、灌木林地轻度石漠化、有林地轻度石漠化;中度石漠化主要分为灌木林地中度石漠化、旱地中度石漠化、有林地中度石漠化;重度石漠化分为旱地重度石漠化、灌木林地重度石漠化、有林地重度石漠化。

| [1] |

Yuan D X. Rock desertification in the subtropical Karst of south China[J]. Zeitschrift fur Geomorphologie, 1997, 108: 81-90. |

| [2] |

Wang S J, Liu Q M, Zhang D F. Karst rocky desertification in southwestern China:Geomorphology, landuse, impact and rehabilitation[J]. Land Degradation & Development, 2004, 15(2): 115-121. |

| [3] |

王世杰. 喀斯特石漠化——中国西南最严重的生态地质环境问题[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2003, 22(2): 120-126. WANG Shi-jie. The most serious eco-geologically environmental problem in southwestern China:Karst rocky desertification[J]. Bulletin of Mineralogy Petrology and Geochemistry, 2003, 22(2): 120-126. DOI:10.3969/j.issn.1007-2802.2003.02.007 |

| [4] |

李阳兵, 白晓永, 邱兴春, 等. 喀斯特石漠化与土地利用相关性研究[J]. 资源科学, 2006, 28(2): 67-73. LI Yang-bing, BAI Xiao-yong, QIU Xing-chun, et al. The correlation analysis of desertification of Karst rock and land use patterns[J]. Resources Science, 2006, 28(2): 67-73. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2006.02.011 |

| [5] |

白晓永, 王世杰, 陈起伟, 等. 贵州土地石漠化类型时空演变过程及其评价[J]. 地理学报, 2009, 64(5): 609-618. BAI Xiao-yong, WANG Shi-jie, CHEN Qi-wei, et al. Spatio-temporal evolution process and its evaluation method of Karst rocky desertification in Guizhou Province[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(5): 609-618. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.05.010 |

| [6] |

苏维词. 中国西南岩溶山区石漠化的现状成因及治理的优化模式[J]. 水土保持学报, 2002, 16(2): 29-32. SU Wei-ci. Controlling model for rocky desertification of Karst mountainous region and its preventing strategy in southwest, China[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2002, 16(2): 29-32. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2002.02.008 |

| [7] |

李森, 魏兴琥, 张素红, 等. 典型岩溶山区土地石漠化过程——以粤北岩溶山区为例[J]. 生态学报, 2010, 30(3): 674-684. LI Sen, WEI Xing-hu, HANG Su-hong, et al. The processes of land rocky desertification in typical Karst mountain area:A case study in the Karst mountain area of north Guangdong[J]. Acta Ecologica Sinica, 2010, 30(3): 674-684. |

| [8] |

王世杰. 喀斯特石漠化概念演绎及其科学内涵的探讨[J]. 中国岩溶, 2002, 21(2): 101-105. WANG Shi-jie. Concept deduction and its connotation of Karst rocky desertification[J]. Carsologica Sinica, 2002, 21(2): 101-105. DOI:10.3969/j.issn.1001-4810.2002.02.006 |

| [9] |

白晓永, 王世杰, 陈起伟, 等. 贵州碳酸盐岩岩性基底对土地石漠化时空演变的控制[J]. 地球科学, 2010, 35(4): 691-696. BAI Xiao-yong, WANG Shi-jie, CHEN Qi-wei, et al. Constrains of lithological background of carbonate rock on spatio-temporal evolution of Karst rocky desertification land[J]. Earth Science, 2010, 35(4): 691-696. |

| [10] |

党宇宁, 赵春永, 南亲江. 基于"3S"技术的岩性与喀斯特石漠化的关系研究[J]. 资源信息与工程, 2016, 31(4): 58-59. DANG Yu-ning, ZHAO Chun-yong, NAN Qin-jiang. Research on the relationship between lithology and Karst desertification based on "3S" technology[J]. Resource Information and Engineering, 2016, 31(4): 58-59. |

| [11] |

李阳兵, 白晓永, 周国富, 等. 中国典型石漠化地区土地利用与石漠化的关系[J]. 地理学报, 2006, 61(6): 624-632. LI Yang-bing, BAI Xiao-yong, ZHOU Guo-fu, et al. The relationship of land use with Karst rocky desertification in a typical Karst area, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(6): 624-632. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2006.06.007 |

| [12] |

高渐飞, 熊康宁. 不同地貌环境下喀斯特石漠化与土地利用的关系[J]. 水土保持通报, 2014, 34(3): 97-101. GAO Jian-fei, XIONG Kang-ning. Correlation of Karst rock desertification and land use patterns in different geomorphologic environment[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2014, 34(3): 97-101. |

| [13] |

郑德诩. 古老富丽的黔东门户[J]. 贵州民族研究, 1994(4): 62-69. ZHENG De-xu. The ancient and rich portal of eastern Guizhou[J]. Guizhou Ethnic Studies, 1994(4): 62-69. |

| [14] |

彭贵海. 万山特区农作物重金属污染现状分析[J]. 广东科技, 2010, 19(6): 2-3. PENG Gui-hai. Analysis of current situation of heavy metal pollution in crops in Wanshan special zone[J]. Guangdong Science and Technology, 2010, 19(6): 2-3. DOI:10.3969/j.issn.1006-5423.2010.06.002 |

| [15] |

吴兰艳, 姚元勇, 唐帮成, 等. 万山汞矿区周边土壤重金属污染调查及其风险评价[J]. 铜仁学院学报, 2017, 19(6): 85-90. WU Lan-yan, YAO Yuan-yong, TANG Bang-cheng. The investigation and risk assessment of heavy metals pollution in soil from Wanshan mercury area[J]. Journal of Tongren University, 2017, 19(6): 85-90. DOI:10.3969/j.issn.1673-9639.2017.06.021 |

| [16] |

尹大模. 万山特区志[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1993. YIN Da-mo. Wanshan special zone[M]. Guiyang: Guizhou People's Publishing House, 1993. |

| [17] |

孟庆香, 刘国彬, 杨勤科. 黄土高原土地利用动态变化及其生态效应[J]. 中国水土保持科学, 2009, 7(2): 48-53. MENG Qing-xiang, LIU Guo-bin, YANG Qin-ke. Dynamic change of land use and its ecological effects on the Loess Plateau[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2009, 7(2): 48-53. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2009.02.009 |

| [18] |

张俊海.四川会东大梁子铅锌矿床矿相学特征及成因意义[D].成都: 成都理工大学, 2015. ZHANG Jun-hai. The mineralography characteristics and its genetic significance of the Daliangzi Pb-Zn deposit in Huidong, Sichuan[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2015. |

| [19] |

肖丹, 熊康宁, 兰安军, 等. 贵州省绥阳县喀斯特石漠化分布与岩性相关性分析[J]. 地球与环境, 2006, 34(2): 77-81. XIAO Dan, XIONG Kang-ning, LAN An-jun, et al. Correlation analysis between Karst rocky desertification and lithology in Suiyang County, Guizhou Province[J]. Earth & Environment, 2006, 34(2): 77-81. |

| [20] |

王尚彦, 况顺达, 戴传固, 等. 白云岩和石灰岩山区石漠化速度差异原因分析[J]. 贵州地质, 2009, 26(1): 49-51. WANG Shang-yan, KUANG Shun-da, DAI Chuan-gu, et al. Analysis of the causes of rock desertification velocity in dolomite and limestone mountain areas[J]. Guizhou Geology, 2009, 26(1): 49-51. DOI:10.3969/j.issn.1000-5943.2009.01.010 |

| [21] |

陈飞, 周德全, 白晓永, 等. 典型喀斯特槽谷区石漠化时空演变及未来情景模拟[J]. 农业资源与环境学报, 2018, 35(2): 174-180. CHEN Fei, ZHOU De-quan, BAI Xiao-yong, et al. Spatial-temporal evolution of Karst rocky desertification and future trends based on CA-Markov methods in typical Karst valley[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2018, 35(2): 174-180. |

| [22] |

李阳兵, 白晓永, 邱兴春, 等. 喀斯特石漠化与土地利用相关性研究[J]. 资源科学, 2006, 28(2): 67-73. LI Yang-bing, BAI Xiao-yong, QIU Xing-chun, et al. The correlation analysis of desertification of Karst rock and landuse patterns[J]. Resources Science, 2006, 28(2): 67-73. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2006.02.011 |

| [23] |

习慧鹏, 王世杰, 白晓永, 等. 西南典型喀斯特地区石漠化时空演变特征——以贵州省普定县为例[J]. 生态学报, 2018, 38(24): 8919-8933. XI Hui-peng, WANG Shi-jie, BAI Xiao-yong, et al. Spatio-temporal characteristics of rocky desertification in typical Karst areas of southwest China:A case study of Puding County Guizhou Province[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(24): 8919-8933. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37