2. 自然资源部建设用地再开发重点实验室, 广州 510642;

3. 广东省土地利用与整治重点实验室, 广州 510642;

4. 广东省土地信息工程技术研究中心, 广州 510642;

5. 香港科技大学, 香港

2. Key Laboratory of Construction Land Transformation, Ministry of Natural Resources, Guangzhou 510642, China;

3. Key Laboratory of Land Use and Consolidation of Guangdong Province, Guangzhou 510642, China;

4. Guangdong Province Engineering Research Center for Land Information Technology, Guangzhou 510642, China;

5. The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China

耕地是人类生产、生活的关键资源及物质保障。伴随着快速城镇化,耕地资源的稀缺性日益显现,人们对耕地的认知与需求也由单一生产功能逐渐向系统化的多元功能转变[1]。传统的土地单功能利用模式无法解决目前耕地保护面临的耕地利用非农化、边际化以及耕地生态系统退化等现实问题,所以从多功能视角来探讨耕地利用与管理策略成为国内外学者关注的热点[2-4]。

目前国内外学者对农业功能的内涵[5]、研究方法[6]及评价指标体系[7]等基础理论研究已较为完善。耕地功能研究作为农地功能研究的重要延伸,近年来也广受学界关注,研究内容主要涉及耕地多功能的概念[3, 8]、价值评估[9]、功能演变及驱动因素[10-13]、管理的实践路径[14]等。而在对耕地各子功能间关系的研究方面较少。杨雪等[15]在分析北京市耕地多功能演变的基础上,采用灰色T关联度研究了各项子功能间的关联性;王成等[16]在耕地多功能评价基础上运用空间相关分析法测算了重庆市沙坪区耕地多功能间的协同与权衡关系。然而这些研究仅对耕地内部各项子功能间两两关系进行解析,并未对耕地多功能系统耦合协调程度进行量化表达。目前对耕地功能内部各项子功能间的协调性研究还少有涉及。

耕地多功能协调是指耕地系统内部各子系统间多元功能之间的耦合协调,而系统具有耗散结构特征,其平衡状态是达到系统间功能的协调最优化与负效应最小[17]。乡村振兴战略强调要挖掘地域功能,注重协调性及关联性,实现乡村地域经济、社会及生态的全面复兴[18]。因此耕地保护决策中考虑多功能之间的耦合协调规律有利于规避负向效应,对深化耕地可持续利用与管理以及乡村振兴具有重要意义。同时该研究具有实践价值,尤其是在珠三角这样的经济快速发展地区,耕地资源稀缺性更为明显,供需错位严重,造成耕地功能区域欠协调发展。因此探究区域内耕地多功能的时空格局及其耦合协调特征,对于创新区域耕地管控政策具有参考价值。

基于此,本研究以珠江三角洲为研究区,构建耕地多功能评价指标体系,引入力学平衡模型测度各时段耕地多功能的耦合协调程度。已有相关研究表明,与传统的耦合协调度模型[4, 17, 19]相比,力学平衡模型可以在获得综合评价结果的同时更直观地反映出各子系统间的协调程度及其主要发展“短板” [20]。通过分析2000年以来珠三角地区各区县耕地多功能发展现状,识别各时段的多功能耦合协调特征及其制约因素,为耕地多功能利用与管理提供科学依据。

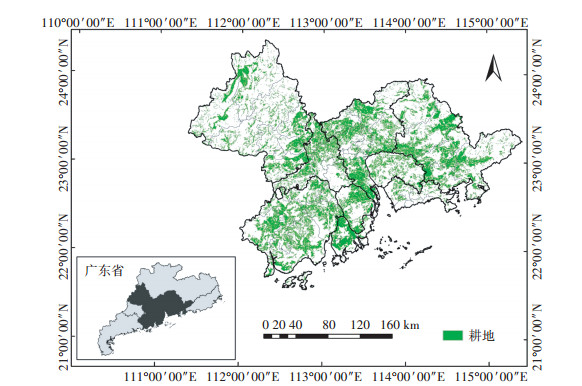

1 材料与方法 1.1 研究区域及数据来源珠三角地区位于广东省的中南部,包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、江门、惠州及肇庆等9个主要城市(图 1)。区内土地总面积约547.54万hm2,其中耕地面积61.36万hm2,地形以平原、丘陵为主。该区域是广东省经济最发达、城镇化水平最高的地区之一,也是我国典型的经济快速发展地区[21]。2016年珠三角地区常住人口约5 874.27万人,占全省总人口的54.1%,人均GDP超过10万元[22]。但是在经济和城镇加速发展的同时,其耕地资源也以惊人的速度减少,2000—2015年耕地资源共减少15.06万hm2,年均减少1.01万hm2;2015年人均耕地为0.034 hm2,仅为全国平均水平的35.22%[23]。同时作为典型的巨型城市区,珠三角地区耕地数量、质量下降明显,伴随大气、水、土壤污染等生态问题突出,其对耕地多功能的需求具有代表性、典型性。剔除部分已无耕地类型的区县(如广州市越秀区、深圳市福田区及罗湖区),最终选取珠三角地区内45个区县作为基本评价单元。

|

图 1 2015年珠江三角洲耕地空间分布图 Figure 1 Spatial distribution of farmland in the Pearl River Delta in 2015 |

本研究所使用的主要基础数据主要包括土地利用数据、社会经济数据和农业生产数据。土地利用数据来自国家地球系统科学数据共享服务平台广东省100 m分辨率土地覆被数据(2000、2005、2010、2015年);社会经济数据来自《广东省统计年鉴》(2001、2006、2011、2016年);农业生产数据来自《广东省农村统计年鉴》(2001、2006、2011、2016年)。其中,土地利用数据用于提取耕地面积及计算耕地斑块聚集度、景观多样性指数。社会经济数据包括人口、GDP、农业增加值及乡村从业人员等。农业生产数据包括主要农作物产量及播种面积、化肥及农药施用量(折纯)、农用薄膜使用量和农业机械总动力等。参考国内相关粮食安全研究[21],在耕地压力系数的计算中,对珠三角地区粮食自给率取30%,人均粮食需求量设定为小康水平标准400 kg·人-1。单位耕地化肥施用安全标准采用国际化肥施用安全标准上限225 kg· hm-2 [12]。

1.2 研究方法 1.2.1 耕地多功能评价指标体系构建作为一种半自然半人工的复合系统,耕地的本质是满足人类生存发展的需求[3]。在耕地功能分类中,大部分学者将其划分为生产(经济)、社会和景观生态功能[4, 11, 22],也有少数学者对其细分进行定量测算[10, 13]。本研究采用主流观点将耕地功能分成经济、社会及生态功能三类。耕地的经济功能以生产功能为基础,通过耕地利用为社会提供农产品供给、经济产出等;社会功能主要表现为耕地利用产生的价值保障农民生活的能力,本研究主要关注粮食安全保障和就业承载功能两方面;生态功能指耕地在气候调节、环境承载、维持农田生态系统恢复力及景观生态等方面的重要作用。综合考虑指标选取的科学性及数据可得性,构建耕地多功能评价指标体系(表 1)。

|

|

表 1 耕地多功能评价指标体系 Table 1 The evaluation index system of farmland multifunction |

(1) 经济功能指标综合考虑产量、产值及经济贡献水平三方面。粮食作物单产、主要农作物单产可以综合表达区域生产能力;耕地地均产值表征区域耕地的经济产出水平;农业对GDP贡献反映耕地利用对GDP的贡献水平。

(2) 社会功能指标主要强调耕地的粮食安全保障功能以及对乡村人口的就业承载能力。其中耕地压力系数、粮食品质安全保障两个指标衡量区域耕地的粮食自给能力及质量安全水平;而人均耕地经营面积及农业机械化水平则体现耕地对农民就业的承载能力,表征耕地对农民就业的吸纳能力、农业机械对劳动力的替代能力。

(3) 生态功能指标的选取主要考虑农田生态系统恢复力、生态系统承载力、农田健康水平及景观美学功能。其中农田作物丰富性指数采用农作物播种面积多样性衡量,本研究选取粮食作物、蔗糖、花生、蔬菜和瓜类共5种作物计算;人均耕地生态承载力指标反映区域耕地生态承载力的大小,其等于人均耕地面积×耕地产量因子×耕地均衡因子[23]。农田健康水平用耕地化学品负荷来衡量。耕地景观美学功能指耕地作为一种自然、人文的综合景观给予人类的美学和文化价值[24]。从需求侧来看,耕地景观对城镇居民更具吸引力,且临近城市的人口规模越大,收入水平越高,耕地景观的需求度越大。从供给侧来看,聚集连片的耕地以及水体、园地等多样化的景观组合往往更具观赏价值。度量景观美学功能指标时采用层次分析法综合考虑景观需求度(周围最近地级市的人口总量、周围最近地级市的人均GDP)和景观优势度(辐射范围强弱、耕地斑块聚集度、景观多样性指数)两方面[25]。

1.2.2 权重确定及功能指数测算本研究采用极差标准化法进行标准化处理,参考已有粮食安全研究[26-27],耕地压力指数大于2时为高压状态,表明区域存在显著的粮食安全风险。因此在对耕地压力系数指标归一化时以2为最大值,0~2内标准化,大于2的赋值为0。综合各指标原始数据的差异信息与重复信息,采用熵权法和复相关系数法相结合的组合赋权法[12]。耕地多功能值及各项功能指数采用如下公式测算:

|

(1) |

式中:Fecon、Fsoci、Fecol分别为对应的耕地功能指数;Wj及xj为各项耕地功能评价中的第j项指标权重及无量纲化后的指标值;F为耕地多功能值。由于耕地功能演变具有阶段性特征,不同经济发展阶段,各项功能权重具有可变性,本研究以各项功能分值之和计算耕地多功能值。

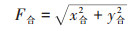

1.2.3 耕地功能演变协调度判别假设其他条件均质,将耕地功能的经济功能、社会功能和生态功能三个子功能间耦合协调关系抽象为笛卡尔坐标系中3个不同方向作用力的矢量关系[28]。若三者的力均达到预期目标,则合力为0,表明耕地各子功能实现系统协调发展,此时作用合力点为图 2中的原点O;反之作用合力使得F合偏离均衡点O,此时耕地功能系统处于失衡状态。因此根据作用合力F合的大小和偏离角度θ,可以定量测度耕地功能的协调度及其匹配问题(概念模型如图 2所示)。模型中,矢量OA、OB、OC分别代表耕地的经济功能指数、社会功能指数和生态功能指数,两两夹角弧度为2π/3,三者的合力F合即为耕地功能协调度。

|

图 2 耕地功能协调度判别模型 Figure 2 Conceptual model of coordination of farmland functions |

实际计算中采用极坐标(F合,θ)来表征耕地功能的协调状态,其中F合为协调度,值越大说明该评价单元的耕地功能协调度越差;极角θ表征偏离方向,反映各子系统间的匹配问题。同时OA、OB、OC分别定义其方向角度为θ/2、11θ/6、7θ/6[29],根据矢量运算规则,极坐标(F合,θ)的计算公式如下:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

式中:

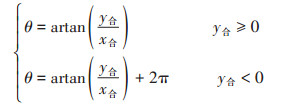

从图 3可以看出,2000—2015年珠三角地区耕地经济功能、社会功能及生态功能整体都呈下降的时序趋势。在三项功能指数的横向对比中,经济功能指数最低,社会功能次之;符合目前珠三角等经济快速发展地区耕地生产性功能淡化、社会功能减弱、生态功能显现的现状。图 4反映了珠三角各区县的耕地多功能值空间上呈“中间低、三周高”的特征,具体表现为广州、佛山、深海等中心城市总功能值较低,肇庆、江门及惠州等外围城市总功能值较高。说明经济发展水平、耕地资源禀赋与耕地总功能有较强的相关性,中心城市经济水平高、耕地少,耕地总功能较弱;外围城市特征则相反。从2000—2015年总功能值的变化率来看,珠三角地区耕地总功能整体上呈减弱趋势。其中84%区县耕地总功能值下降,仅有7个区县呈增强状态零散分布。进一步分析,在工业化及城镇化的影响下,这15年来珠三角各区县耕地总功能几乎都不同程度地减弱,且中心城市减弱得比外围城市明显。

|

图 3 耕地功能演变图 Figure 3 Evolution of farmland functions |

|

图 4 珠三角耕地多功能格局 Figure 4 The spatial pattern of farmland function in the Pearl River Delta |

2000—2015年,珠三角地区耕地经济功能变化整体上表现为“先减后增”的态势。具体而言,2000— 2005年(图 5a),珠三角大部分区县经济功能减弱,只有29%的区县耕地经济功能增加,主要聚集在肇庆市;2005—2010年(图 5b),62%县域单元属于下降区,主要分布在肇庆、江门及惠州等外围城市区,而广州、佛山、深圳的部分区县经济功能则呈增强趋势;2010—2015年(图 5c),大部分县域单元耕地经济功能呈增强态势,仅有6个区县的耕地经济功能下降速率超过10%,零散分布于广州、深圳及珠海市等城市的中心城区。进一步分析发现,前期由于传统种植业比重大,肇庆市耕地经济功能保持增长;而部分中心城区如广州的萝岗、荔湾及江门市的蓬江区等的经济功能增长源于其农业生产,以水果、蔬菜等经济作物为主,耕地地均产值高;而2005—2015年,随着珠三角全域范围内都市农业、休闲农业等模式的探索及发展,农业的生产效率及产值大幅提高,耕地经济功能的增加区由中心城市区向外围城市区辐射蔓延。

|

图 5 2000—2015年珠三角地区耕地功能变化率的空间格局 Figure 5 The spatial pattern of the change rate of farmland function in the Pearl River Delta from 2000 to 2015 |

2000—2005年(图 5d),82%区县的耕地社会功能有所下降,且中心城市区的下降速率比外围城市区快。仅有8个区县耕地社会功能呈上升态势,主要分布在珠三角西南端的江门市和东南部的深圳宝安区、龙岗区及惠州惠阳区;2005—2010年(图 5e)耕地社会功能变化的空间格局与上个阶段基本类似,只有9个区县呈增长状态,主要集中在肇庆、江门、东莞及深圳地区;2010—2015年(图 5f)共有14个区县耕地社会功能增加,主要分布在外围城市区的肇庆、江门、惠州等地。整体上2000—2015年期间珠三角地区绝大部分区县的耕地社会功能呈下降趋势,这是由城镇化及工业化引发的耕地面积缩减、土地非农化等所致。同时耕地社会功能增加的区域主要是外围城市的肇庆、江门等;减少的区域主要在广州、佛山、东莞等中心城市区。外围城市传统农业比重大,农业产业化相对滞后,乡村人口对耕地的依赖性仍然较大;而中心城市非农产业发展迅速,加上本身人均耕地面积少,耕地的就业承载功能持续减弱。

2.1.4 生态功能2000—2005年(图 5g),只有18%的区县耕地生态功能增强,零散分布在中心城市的郊区,如广州的花都、萝岗、增城、南沙和中山市以及惠州惠阳区。其他区县皆呈减弱趋势,且中心城市区的耕地生态功能下降比外围城市区严重;2005—2010年(图 5h)大部分区县耕地生态功能继续保持下降状态。但是功能增强区开始出现向外围地区转移的趋势,主要分布在肇庆的鼎湖区、高要市,佛山三水区和江门的江海区、蓬江区、新会区以及深圳宝安区等地;2010—2015年(图 5i)期间共有14个区县耕地生态功能增强。此时功能增强区的空间分布分两类,一类是珠三角的外围城市肇庆、江门以及惠州等;另一类是靠近中心城市区的远郊区,如佛山三水区、南海区和广州番禺区、从化区以及中山市。综合来看,2000—2015年期间珠三角地区的耕地生态功能增强区主要分布在一些本身农业基础较好且休闲农业、都市农业发展潜力大的区县。

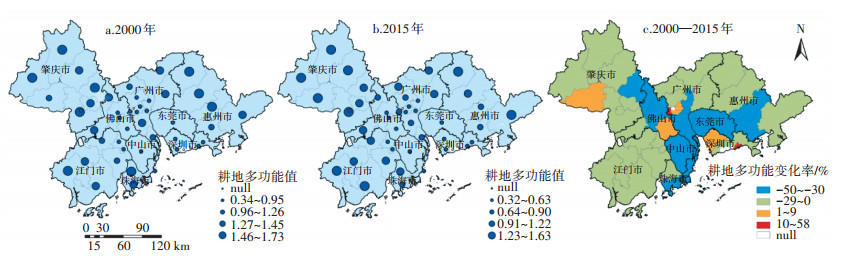

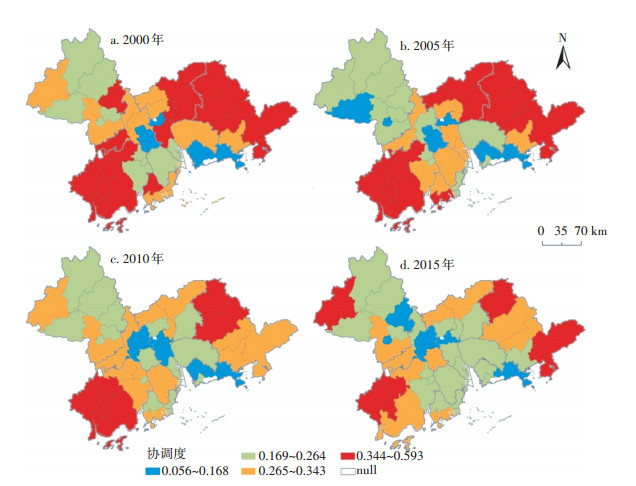

2.2 耕地多功能的协调度分析根据公式(2~4)求取珠三角地区各县域单元的F合,用于测度耕地功能协调度。按F合的分布情况采用自然断点法分级,将耕地多功能协调性划分为高度协调(0.056~0.168)、中度协调(0.169~0.264)、较低协调(0.265~0.343)以及失调(0.344~0.593) 4类,如图 6所示。

|

图 6 2000—2015年珠三角地区耕地功能协调度空间格局 Figure 6 The spatial pattern of coordination degree of farmland functions in the Pearl River Delta from 2000 to 2015 |

从协调度的分级来看,高度协调区主要集中分布在广州、佛山、深圳等地区,肇庆市零星分布。中度协调的区域分布在肇庆的大部分区县、东莞市、江门及广州的部分区县。较低协调区主要分散在广州、佛山及珠海的部分区县。失调区主要集中在珠三角的西南、东北两端,即江门市、惠州市。需要指出的是,广州市辖区以及深圳市宝安区、龙岗区的耕地功能协调度等级高是由于这些区域本身耕地稀少,各项功能指数均低而形成的低发展水平的协调;反观四会市、增城区、番禺区、南沙区、南海区这些城郊区临近中心城市,随着市场导向、政府政策鼓励等因素推动,都市农业、生态农业等现代农业经营模式遍地开花,在吸纳农民就业、保障经济产出的同时也维持了良好的耕地生态环境,形成经济、社会、生态功能较为均衡的协调发展状态。另一方面,江门市和惠州市的耕地功能协调度较低的原因在于本身属于珠三角区域的传统农业生产区,虽然耕地综合功能较强,但同时其各子功能值间差距也较大。

从各类型区协调度的数量变化(表 2)来看,各类型所占比例较为均衡,总体上中度协调与较低协调区占比更多。高度协调区2000、2005、2010、2015年分别占比20%、24%、22%、22%,波动较小;中度协调与较低协调的区域始终占比最多,且呈不断上升的态势,4个时段分别占比44%、49%、66%、66%;而失调区占比波动较大,从2000年的16个县域单元,占比36%,到2015年的5个县域单元,仅占比11%。综上,珠三角地区的耕地功能失调区的占比在缩小,而中度和较低协调区的范围在扩大。

|

|

表 2 2000—2015年珠三角地区耕地功能协调度统计 Table 2 Statistics on the coordination degree of farmland function in the Pearl River Delta from 2000 to 2015 |

从各类型区协调度的演变(表 2)来看,总体上珠三角地区耕地多功能的协调性呈良性发展态势。协调度的均值和中位值从2000年的0.285、0.298分别下降到2015年的0.233、0.236,平均协调程度上升了一个等级。其全距和标准差从2000年的0.517、0.111分别下降到2015年的0.300、0.078,表明各区县耕地多功能协调度的差异在不断缩小且趋于合理。此外,各类型区域的演变轨迹不尽相同。高度协调区的城镇一直较为稳定;中度协调区的范围则是逐渐扩大;失调区演化相对剧烈,其范围由组团式连片聚集演变为零散分布。

2.3 耕地功能偏离方向识别OA、OB、OC及其反向延长线OA′、OB′、OC′两两结合,可将相互作用结果空间划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ象限,每个象限所表征的矢量动力状态不同,据此识别各区县单元耕地功能协调度偏离方向及匹配问题。将珠三角地区2015年耕地各项功能指数通过力学平衡模型计算得到协调度极坐标表达,各区县单元坐标分布及象限划分结果见图 7。显示偏离度θ分布在Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ象限,各象限的研究单元占比分别为31%、27%、42%。

|

图 7 2015年各区县耕地功能协调度极坐标表达及象限分布 Figure 7 Polar coordinates results and quadrant pattern of farmland function coordination degree of research objects in 2015 |

第Ⅰ象限表征为生态功能正向、社会功能逆向。共有14个研究单元处在该象限,主要分布在珠三角中心城市地区。该区域整体经济基础优越,农业生产比较效益偏低,从事农业生产的人数较少;加上本身耕地匮乏且破碎,产粮能力有限。所以耕地的粮食安全保障能力与承载就业功能较弱。但是该区地理区位优势明显,今后的发展方向应是现代化农业、都市农业,同时发挥好现代农业的观光旅游休闲服务功能与生态服务功能。

第Ⅱ象限表征为经济功能正向、社会功能逆向。共有12个研究单元落在该象限,主要分布在西北端的肇庆市与西南端的江门市。该区域传统种植业比重大,农业生产能力较强。同时该区域也是珠三角地区土地整治活动最为活跃的集中区,东北端的肇庆市山地丘陵多,耕地细碎化较为严重,西南端的江门市滩涂资源丰富。需要注意的是该区存在耕地资源过度利用的情况,且化肥、农药等化学品的不合理利用影响了部分区域耕地的粮食品质安全保障,若不及时调整将削弱耕地利用的协调性与多功能性。

第Ⅵ象限表征为生态功能正向、经济功能逆向。共有19个研究单元落在该象限,主要分布在惠州市、广州市东部及肇庆市西南部。这些地区是基本农田和生态功能保护区集中的区域,耕地连片性较高,耕地生态功能较为突出。但是农业生产的经济产值偏低成为其耕地功能协调度提高的阻碍。该区域今后的发展方向是继续以高标农田建设等平台手段提高耕地综合生产效益,推进农产品生产基地建设。

2.4 不确定性分析本研究以珠三角地区为例,对耕地多功能价值的演变规律及各功能内在耦合协调特征进行研究。从协调度测算方法来看,相比传统的系统耦合协调度模型,力学平衡模型不但能从评价结果中直观地反映各子系统间的协调水平,更能从协调度偏离方向识别出其功能“短板”。因此本研究为耕地功能协调性研究提供了有益的方法和案例支持。另一方面,由于耕地多功能系统本身的复杂性及综合性,还未形成被广泛接受的统一指标体系,本研究在指标体系构建、功能演变规律归纳等方面还存在不足。同时受数据所限,目前对耕地多功能性的定量研究主要集中于各级行政单元,而基于农户、农业园区等微观视角的研究思路较少。因此优化评价指标体系、缩小研究尺度、加强区域对比是进一步研究的方向。

3 结论(1) 2000—2015年珠三角地区的耕地多功能值时序上呈下降趋势;空间上呈“中间低、三周高”的特征,中心城市多功能值较低,外围城市较高。大部分县域单元的耕地经济功能、社会功能及生态功能处于下降状态,但2010年以来下降趋势趋于缓和。

(2) 珠三角地区耕地经济、社会和生态功能的协调度空间差异明显。高值区主要分布在农业产业化、现代化水平较高的中心城镇的郊区,失调区分布在珠三角的传统农业生产地区,如西南端的江门市及东北端的惠州市。总体上珠三角地区耕地多功能的协调性呈良性发展态势,平均协调程度等级上升,同时各区县协调度差异在不断缩小且趋于合理。

(3) 珠三角地区耕地多功能协调度偏离角度θ差异明显。根据2015年各区县耕地功能协调度偏离程度,将研究区内45个评价单元划分为三类象限区。各类型区域耕地功能协调发展所面临的制约因素有所差异,因此耕地利用与管理中应注重因地制宜并制定差异化的提升策略。

| [1] |

Jongeneel R A, Polman N B P, Slangen L H G. Why are Dutch farmers going multifunctional?[J]. Land Use Policy, 2008, 25(1): 81-94. DOI:10.1016/j.landusepol.2007.03.001 |

| [2] |

Peng J, Liu Z C, Liu Y X, et al. Multifunctionality assessment of urban agriculture in Beijing City, China[J]. Science of the Total Environment, 2015, 537: 343-351. DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.07.136 |

| [3] |

宋小青, 欧阳竹. 耕地多功能内涵及其对耕地保护的启示[J]. 地理科学进展, 2012, 31(7): 859-868. SONG Xiao-qing, OUYANG Zhu. Connotation of multifunctional cultivated land and its implications for cultivated land protection[J]. Progress in Geography, 2012, 31(7): 859-868. |

| [4] |

张英男, 龙花楼, 戈大专, 等. 黄淮海平原耕地功能演变的时空特征及其驱动机制[J]. 地理学报, 2018, 73(3): 518-534. ZHANG Ying-nan, LONG Hua-lou, GE Da-zhuan, et al. Spatio-temporal characteristics and dynamic mechanism of farmland functions evolution in the Huang-Huai-Hai Plain[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(3): 518-534. |

| [5] |

孙新章. 新中国60年来农业多功能性演变的研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(1): 71-75. SUN Xin-zhang. Evolution of agricultural multifunctionality since 1949[J]. China Population Resources and Environment, 2010, 20(1): 71-75. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.01.013 |

| [6] |

Renting H, Rossing WA H, Groot J C J, et al. Exploring multifunctional agriculture:A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework[J]. Journal of Environmental Management, 2009, 90(Suppl 2): 112-123. |

| [7] |

Luuk F, Filomena D, Irmgard E. A conceptual framework for the assessment of multiple functions of agro-ecosystems:A case study of Trás-osMontes olive groves[J]. Journal of Rural Studies, 2009, 25(1): 141-155. DOI:10.1016/j.jrurstud.2008.08.003 |

| [8] |

姜广辉, 张凤荣, 孔祥斌, 等. 耕地多功能的层次性及其多功能保护[J]. 中国土地科学, 2011, 25(8): 42-47. JIANG Guang-hui, ZHANG Feng-rong, KONG Xiang-bin, et al. The different levels and the protection of multi-functions of cultivated land[J]. China Land Science, 2011, 25(8): 42-47. DOI:10.3969/j.issn.1001-8158.2011.08.007 |

| [9] |

Rong H, Qiu D C, Xie D T, et al. Assessing the real value of farmland in China[J]. Journal of Mountain Science, 2014, 11(5): 1218-1230. DOI:10.1007/s11629-013-2924-x |

| [10] |

宋小青, 吴志峰, 欧阳竹. 1949年以来中国耕地功能变化[J]. 地理学报, 2014, 69(4): 435-447. SONG Xiao-qing, WU Zhi-feng, OUYANG Zhu. Changes of cultivated land function in China since 1949[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(4): 435-447. |

| [11] |

杨雪, 谈明洪. 北京市耕地功能空间差异及其演变[J]. 地理研究, 2014, 33(6): 1106-1118. YANG Xue, TAN Ming-hong. Spatial differences and evolution of arable land functions in Beijing[J]. Geographical Research, 2014, 33(6): 1106-1118. |

| [12] |

罗成, 蔡银莺. 湖北省农产品主产区耕地资源功能的时空演变[J]. 经济地理, 2016, 36(3): 153-161. LUO Cheng, CAI Yin-ying. The stage characteristics and spatial heterogeneity of cultivated land resource function evolution in agricultural producing areas of Hubei Province[J]. Economic Geography, 2016, 36(3): 153-161. |

| [13] |

范业婷, 金晓斌, 项晓敏, 等. 苏南地区耕地多功能评价与空间特征分析[J]. 资源科学, 2018, 40(5): 980-992. FAN Ye-ting, JIN Xiao-bin, XIANG Xiao-min, et al. Evaluation and spatial characteristics of arable land multifunction in southern Jiangsu[J]. Resources Science, 2018, 40(5): 980-992. |

| [14] |

宋小青, 欧阳竹. 中国耕地多功能管理的实践路径探讨[J]. 自然资源学报, 2012, 27(4): 540-551. SONG Xiao-qing, OUYANG Zhu. Route of multifunctional cultivated land management in China[J]. Journal of Natural Resources, 2012, 27(4): 540-551. |

| [15] |

杨雪, 谈明洪. 近年来北京市耕地多功能演变及其关联性[J]. 自然资源学报, 2014, 29(5): 733-743. YANG Xue, TAN Ming-hong. Changes and relationships of arable land functions in Beijing in recent years[J]. Journal of Natural Resources, 2014, 29(5): 733-743. |

| [16] |

王成, 彭清, 唐宁. 2005-2015年耕地多功能时空演变及其协同与权衡研究——以重庆市沙坪坝区为例[J]. 地理科学, 2018, 38(4): 590-599. WANG Cheng, PENG Qing, TANG Ning. Spatio-temporal evolution and the synergy and trade-off relationship of cultivated land multifunction in 2005-2015:A case of Shapingba District, Chongqing City[J]. Geographical Science, 2018, 38(4): 590-599. |

| [17] |

王明, 周忠学, 冯海建. 西安都市圈都市农业多功能协调性研究[J]. 干旱区地理, 2015, 38(4): 858-866. WANG Ming, ZHOU Zhong-xue, FENG Hai-jian. Coordinated development of urban agricultural multi-functionality of Xi'an metropolitan zone[J]. Arid Land Geography, 2015, 38(4): 858-866. |

| [18] |

龙花楼, 屠爽爽. 土地利用转型与乡村振兴[J]. 中国土地科学, 2018, 32(7): 1-6. LONG Hua-lou, TU Shuang-shuang. Land use transition and rural vitalization[J]. China Land Science, 2018, 32(7): 1-6. |

| [19] |

杨忍, 刘彦随, 龙花楼. 中国环渤海地区人口-土地-产业非农化转型协同演化特征[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 475-486. YANG Ren, LIU Yan-sui, LONG Hua-lou. The study on non-agricultural transformation co-evolution characteristics of "population-landindustry":Case study of the Bohai rim in China[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 475-486. |

| [20] |

项晓敏, 金晓斌, 杜心栋, 等. 基于"强度-潜力-难度"综合测度的中国农用地整治实施协调性分析[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 285-298. XIANG Xiao-min, JIN Xiao-bin, DU Xin-dong, et al. The coordination of farmland consolidation implementation in China by comprehensive measure of "intensity, potential and difficulty"[J]. Geographical Research, 2016, 35(2): 285-298. |

| [21] |

袁中友. 基于耕地压力状况的珠江三角洲地区粮食安全战略选择[J]. 广东农业科学, 2011, 38(4): 199-202. YUAN Zhong-you. Strategy of food security under pressure conditions of cultivated land in the Pearl River Delta[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2011, 38(4): 199-202. DOI:10.3969/j.issn.1004-874X.2011.04.073 |

| [22] |

Todorova S, Ikova J. Multifunctional agriculture:Social and ecological impacts on the organic farms in Bulgaria[J]. Procedia Economics & Finance, 2014, 9(1): 310-320. |

| [23] |

徐良.湖北省耕地多功能评价及时空演变研究[D].武汉: 华中师范大学, 2017. XU Liang. Study on the time and space evolution of multi-functional evaluation of cultivated land in Hubei[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1017252082.htm |

| [24] |

O'Farrell P J, Reyers B, Le Maitre D C, et al. Multi-functional landscapes in semi arid environments:Implications for biodiversity and ecosystem services[J]. Landscape Ecology, 2010, 25(8): 1231-1246. DOI:10.1007/s10980-010-9495-9 |

| [25] |

朱庆莹, 胡伟艳, 赵志尚. 耕地多功能权衡与协同时空格局的动态分析——以湖北省为例[J]. 经济地理, 2018, 38(7): 143-153. ZHU Qing-ying, HU Wei-yan, ZHAO Zhi-shang. Dynamic analysis on spatial-temporal pattern of trade-offs and synergies of multifunctional cultivated land:Evidence from Hubei Province[J]. Economic Geography, 2018, 38(7): 143-153. |

| [26] |

蔡运龙, 傅泽强, 戴尔阜. 区域最小人均耕地面积与耕地资源调控[J]. 地理学报, 2002(2): 127-134. CAI Yun-long, FU Ze-qiang, DAI Er-fu. The minimum area per capita of cultivated land and its implication for the optimization of land resource allocation[J]. Acta Geographica Sinica, 2002(2): 127-134. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2002.02.001 |

| [27] |

罗翔, 曾菊新, 朱媛媛. 谁来养活中国:耕地压力在粮食安全中的作用及解释[J]. 地理研究, 2016, 35(12): 2216-2226. LUO Xiang, ZENG Ju-xin, ZHU Yuan-yuan. Who will feed China:The role and explanation of China's farmland pressure in food security[J]. Geographical Research, 2016, 35(12): 2216-2226. |

| [28] |

班茂盛, 方创琳, 刘晓丽. 北京高新技术产业区土地利用绩效综合评价[J]. 地理学报, 2008, 63(2): 175-184. BAN Mao -sheng, FANG Chuang-lin, LIU Xiao-li. Comprehensive evaluation of land use performance of Beijing high-tech industrial zone[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(2): 175-184. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.02.007 |

| [29] |

叶士琳, 曹有挥, 蒋自然, 等. 基于力学平衡模型的长三角港口物流发展协调性研究[J]. 地理科学, 2017, 37(11): 1624-1631. YE Shi-lin, CAO You-hui, JIANG Zi-ran, et al. Coordination of port logistics development based on mechanical model:A case of the Yangtze River Delta port system[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(11): 1624-1631. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36