2. 生态环境部有机食品发展中心, 南京 210042;

3. 生态环境部土壤生态环境司, 北京 100035

2. Organic Food Development Center, Ministry of Ecology and Environment, Nanjing 210042, China;

3. Department of Soil Ecology Environment, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100035, China

有机农业(Organic agriculture)是指遵循自然规律和生态学原理,协调种植业和养殖业的平衡,在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物,不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等,采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式[1-2]。有机产业是有机农业的概念延伸,是指从土地生产和食品加工、运输、贸易到餐桌的整个食品供应链,涉及生产、加工、认证、流通、消费及科研等多个行业和环节,遵循可持续发展的原则,达到保护生态环境、保障农产品质量安全、保护人类身体健康的目的[3]。1911年,美国农业土地管理局局长King在考察我国农业长期不衰经验的基础上,写成《四千年的农民》一书,标志着有机农业萌芽正式形成[4];20世纪40年代,世界上最早的有机农场——位于美国宾夕法尼亚州的罗代尔(Rodale)农场建成,拉开了世界有机农业发展的大幕。有机农业提倡人与自然和谐相处,强调以生态系统观念布局和开展农业生产,关注资源和能源的综合利用,其典型的生产特征是不使用人工合成的化学肥料农药,并提倡基于生态资源承载力来“以种定养” “种养一体化”,最大程度上实现物质能量的内部循环,避免产生新的污染源。有机农业不局限于单一的作物种植,而是注重种养结合,农林牧副渔合理配置,把农业生产系统中的各种有机废弃物,如畜禽粪便、作物秸秆和残茬等,重新投入到系统内进行物质循环利用,强调持续农业生产体系的建立,是一种“循环经济”模式[5-7]。

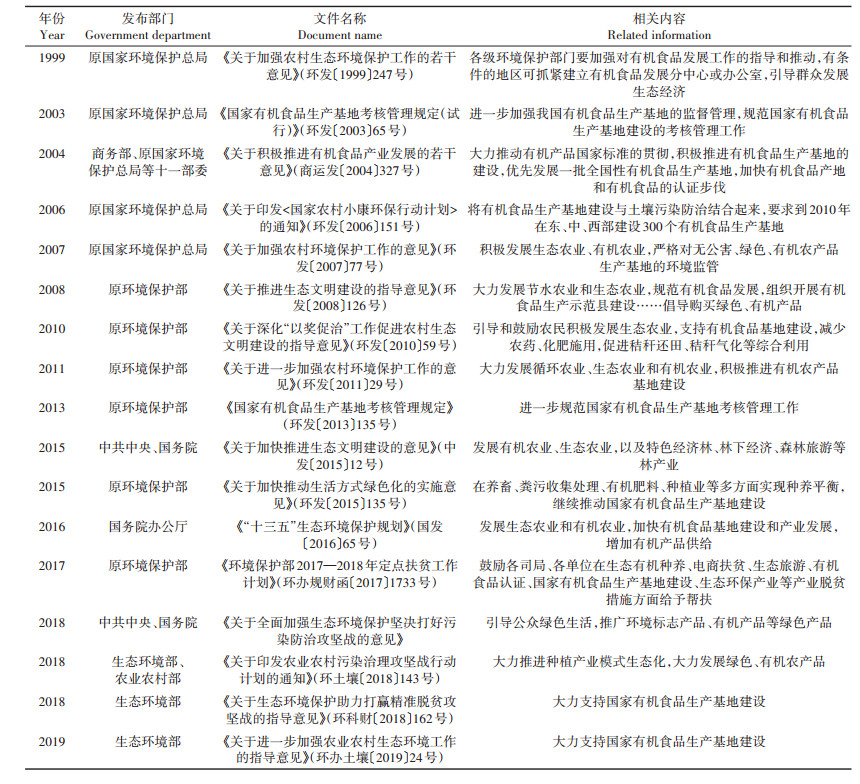

常规农业过量施用化肥导致的氮磷元素流失进入水体是产生面源污染的主要原因。与此同时,为防治病虫草害喷施的过量农药也对舌尖上的安全带来潜在风险。实践表明,发展有机农业是源头防控农业面源污染、提升土壤有机质含量和提供环保、安全食品的重要手段,因此在国内外得到了全面发展。中共中央、国务院和生态环境保护部门历来重视有机农业发展,1999年迄今已相继发布了多项旨在推动有机食品发展与生态环境保护的相关文件,发挥了较好的政策导向作用,引导推动了我国有机事业的发展(表 1)。根据国家认证认可监督管理委员会(认监委)最新发布的数据,截至2016年底我国有机农业用地面积位于世界第三;2017年我国有机植物面积483.3万hm2,作物总产量1 279.6万t,各类有机产品产值共计1337亿元[8],连续多年呈现上升发展态势。当前,对有机农业的一般认识是绿色生态的生产过程和质量安全的终端有机产品,而社会群众则普遍关注于后者,殊不知有机农业发起的初衷是出于对环境恶化的关注和自然生态保护的需要。本文尝试从生态环境视角回顾自20世纪有机农业概念引入我国以来有机农业的发展,并分析其对生态环境和绿色发展的正向效应。

|

|

表 1 国家生态环境部门发布的指导支持有机农业发展的相关文件(1999—2019) Table 1 The relevant documents issued by the national eco-environment sectors to support the development of organic agriculture (1999—2019) |

此阶段的划分依据为有机农业概念引入我国至有机产品国家标准的发布,属于有机农业的起步阶段。国外有机农业起源于生态农业,主要源自对生态环境保护的需求,我国亦然。20世纪90年代,有机食品事业的源起发展与生态保护特别是农村环境保护工作有着相当密切的关系。推动生态农业建设被原国家环境保护局列为预防污染和保护生态环境的重要工作之一,并于1994年批准成立原国家环境保护局有机食品发展中心,率先在国内引入“有机农业”概念,创造性提出了“将推动有机农业发展作为农村环境保护抓手”的论点并付诸实施。1995年,原国家环境保护局制定了我国首个有机食品技术规范,即《有机(天然)食品生产和加工技术规范》和《有机(天然)食品标志管理章程》以及有机食品认证管理办法等一系列标准和规范,初步确立了我国有机产品认证及产品的规范标准体系,为我国有机农业及其产业的健康发展奠定了良好基础。2001年,原国家环境保护局以行业标准的形式发布了《有机食品技术规范》(HJ/ T 80—2001)。此阶段,有机农业的具体外化形式为依附于农业基地载体的有机生产和有机认证,主要由环境保护部门负责产业发展的推动和行业标准规范的制定,目的在于促进生态农业发展,提升物质和能源的综合循环利用效率,提高农民生活水平以及改善农村生态环境。

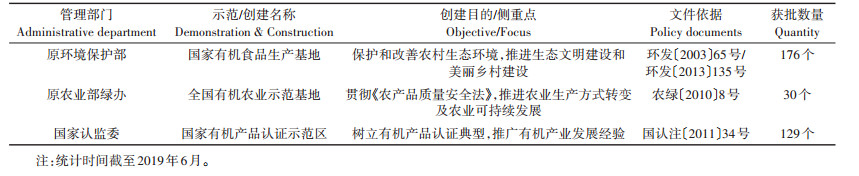

1.2 第二阶段(2003—2014年),有机基地建设规模化发展带动有机农业示范创建此阶段的划分依据为环境保护部门开始不局限于单纯的有机产品认证范畴,而是以有机生产示范基地的考核创建为手段,推动有机生产规模化发展以更好地促进生态环境保护。根据国务院部门职能分工调整,2002年开始原国家环保总局逐步将有机食品认证监督、管理工作移交国家认监委。但为继续推动有机食品产业发展,发挥有机生产保护和改善农村与农业生态环境的功能,实现发展经济和保护环境“双赢”的目标,原国家环保总局于2003年印发了《国家有机食品生产基地考核管理规定(试行)》,在有机认证的基础上,对具有一定生产规模和良好环境经济和社会效益的有机种植/养殖基地开展考核,作为促进农村环境保护工作的重要抓手。此阶段,环境保护部门虽然不再监管有机产品认证工作,但是进一步强化了对规模化有机农业生态环境效益的认可、鼓励和支持。2005年,国家标准《有机产品》(GB/T 19630— 2005)发布,至此有机产品认证在我国进一步规范化、标准化快速发展。在质量监督部门推动有机产品认证的同时,国家层面支持和推动有机基地建设发展的主管部门有原环境保护部、原农业部、原国家认监委,并相继开展了有一定生产规模、区域性范畴有机基地的示范创建,引领有机农业发展(表 2)。

|

|

表 2 国家层面推动有机农业规模化发展所开展的示范创建工作 Table 2 The demonstration creation to promote scale development of organic agriculture in China |

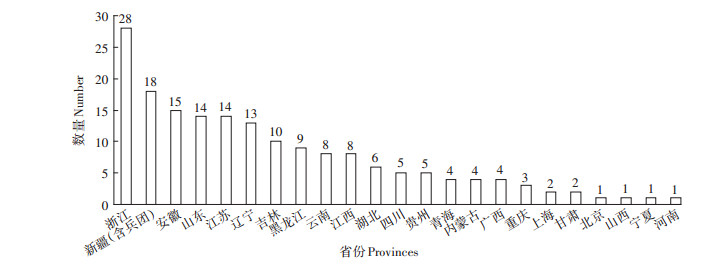

2003—2014年,原环境保护部共开展了第1~5批国家有机食品生产基地的考核工作,共有分布于23个省(区、市)的176个基地获命名公告,具体分布情况见图 1,生产覆盖面积约11.2万hm2。全国数量分布位于前五位的省份依次是浙江、新疆、安徽、山东、江苏。预计至“十三五”结束,国家有机食品生产基地总数可达到300个。

|

图 1 第1~5批国家基地省份分布情况 Figure 1 Distribution in provinces of national organic food production bases |

此阶段划分的依据为主管部门职能的调整和新形势下有机农业发展的新动力和新目标。推动生态农业发展和监督协调有机食品发展的相关职能一直归口于原环境保护部内设的自然生态保护司。2016年,依据调整的“三定”方案此项职能划分至水环境管理司,除原有职能外,更将有机食品发展引入农业面源污染防治的整体工作部署中来;同年,环境保护部门率先提出“环水有机农业行动计划”,被列入国务院《“十三五”生态环境保护规划》。2018年,中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,指出要推动形成绿色发展方式和生活方式,推广环境标志产品、有机产品等绿色产品。基于此,2018年国务院进行机构改革组建成立生态环境部后,将监督协调有机食品发展职能划分至内设的土壤生态环境司,有机食品发展的内涵进一步延展至农用地土壤环境的保护与改善。生态环境部门在持续推动国家有机食品基地建设发展的同时,根据生态文明建设和生态环境保护的新内涵,将有机基地建设推向一个新的高度,即充分发挥规模化有机食品生产对面源污染防控、土壤环境改良和农田生物多样性保护的重要作用。此外,结合打好国家三大攻坚战(防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治)中农业农村污染治理和生态扶贫的实际需要,此阶段的有机基地建设发展被赋予了更多的时代内涵。鉴于其环境友好型生产过程和优质优价的产品属性,有机农业的发展从更高层面上已经纳入到绿色发展、乡村振兴的国家发展宏观战略中,重要性得到了进一步的提升,也为此阶段有机农业发展带来了重大的政策利好,同时也激发了有机基地优化发展的内在需求,使其不仅仅关注于产品生产,还要追求更高的生态环境效益,并在一定程度上承担更多的社会责任,发挥带领农民脱贫增收的重要作用。

2 有机基地建设的生态环境、社会经济效益 2.1 降低土壤氮磷流失,从源头削减农业面源污染常规集约化农业高强度的化肥农药投入,导致过量的氮、磷养分元素随径流或地下水进入流域水体造成农业面源污染,不仅威胁江河湖库水环境质量,也破坏了农用耕地的土壤环境质量和农田生物多样性。研究证实,与常规农业相比,有机农业能够显著降低流域内农田土壤硝酸盐含量,氮径流流失量平均可减少30%~35%,个别地区甚至可减少50%[9-13]。例如,在太湖流域采用稻麦轮作的有机基地中,有机种植模式能有效控制农田中氮素的径流损失[14]。有机食品基地通过禁止化肥农药使用,资源化利用秸秆、畜禽粪便等农村农业废弃物,可控制氮磷、农药向水体的输入性迁移,有效防控面源污染。笔者所在部门主要负责历年来国家有机食品生产基地的技术审核工作,经分类提取、现场抽查和统计汇总已公告的五个批次的国家有机食品生产基地数据,在比对同类常规农业生产的农药化肥平均用量基础上,总面积约11.2万hm2的有机种植基地,因采取有机生产方式,每年可直接减少投入化肥约4.5万t、农药约0.03万t。同时,通过有机种植-养殖方式可以消纳大量的畜禽粪便,在基地内经合理堆肥处理后返还农田,既可为作物提供基肥和改良土壤,又减少了畜禽粪便外排带来的面源污染。

2.2 改善耕地土壤生态环境,丰富农田生物多样性有机生产大力提倡精准施用有机肥,不仅能够降低土壤容重,改善土壤结构和增加土壤通透性,同时还可提高土壤微生物含量。长期使用有机肥能够改变土壤不同粒级的组成,对促进土壤团粒结构的形成和改善土壤理化性质具有积极意义。统计表明,第1~5批国家有机食品生产基地每公顷土地每年可消纳大量有机肥,不仅提升了农用地土壤环境质量,提升了有机质含量,也使农田生物多样性丰富度呈数量级增加。生态环境部南京环境科学研究所团队对有机食品基地的定点调查研究结果表明,有机种植方式可提高土壤有机质含量8%~115%、微生物量碳6%~ 51%,降低土壤容重9%~30%[15]。在对江苏省句容市戴庄村的国家有机食品生产基地的研究中发现,有机稻田中的动物种类数是常规稻田的4.8倍,有机稻田环节动物、两栖动物和鱼类群落的生物多样性Simpson指数显著高于常规稻田。有机种植方式不仅能够提高物种多样性,而且能够提高物种均匀度水平,有机水稻栽培下的稻田水生生态系统具有更高的稳定性和更好的环境质量水平[16]。

2.3 有机基地建设带动农民增收,助力生态产业扶贫通过在生态储蓄丰厚但工业欠发达的县域发展有机农业,将生态优势转化为经济优势,可以直接提升产业的经济效益和促进农民增收脱贫的社会效益。通过土地流转集中经营,采取“公司+合作社+农户” “公司+基地+农户”的发展模式,此外连带发展有机农业观光、体验、休闲旅游,规模化的有机基地建设可将贫困农民就地吸纳为产业工人,使农民既可获得稳定的工资收入又能得到土地租赁收入。有机产品市场价格一般为常规产品的3~5倍,可有效带动农户增收。以浙江武义县的更香国家有机食品生产基地为例,笔者通过实地调研发现,通过有机茶叶生产和加工的产业化,可安排贫困农户固定岗位300多个,带动茶农增收500余万元。江西万载县积极推动有机基地建设,有机农业已成为当地农民增收的重要渠道,与常规农业相比有机农业项目区农民人均增收超过500元[17]。江苏句容市戴庄村国家有机食品生产基地以种植大户为龙头,牵头成立有机农业专业合作社,对生产和加工实施指导,严格控制生产标准,村民年均纯收入从2003年的不足3000元,增至2012年的近1.4万元[18];2017年,该村民人均可支配收入进一步提升至2.5万元。

2.4 提升生态产品供给,保障群众健康和食品安全单纯依靠投入品增长保障产量的粗放型农业发展方式,不仅不能保证产品产量,而且由其导致的生态系统的不健康也影响到农产品品质安全。国内外研究表明,由于不使用农药化肥和生长激素,有机食品的质量安全性要高于常规食品。研究表明,与常规食品相比,有机食品更加安全、健康,并且比常规食品有更好的营养品质和感官品质[19-20]。针对长期有机生产基地的调查分析表明,与常规种植方式相比,有机基地从事的有机种植方式能够显著提高稻麦的安全品质,比如有机种植作物中重金属含量普遍较低,有机水稻和小麦中抗氧化物质总黄酮含量显著高于常规产品[21]。通过国家认监委的“中国食品农产品认证信息系统”,筛选分析第1~5批次国家有机食品生产基地的有机认证信息数据(面积、品种、产量),将基地主要产品归类划分为种植、养殖、水产等多个大类,统计表明基地每年可提供生态有机产品22.5万t以上。可以说,有机农业生产过程中不使用有毒有害农药既保护了农民身体健康,也使购买有机产品的消费者避免受到农药化肥和生长激素残留对身体的危害。借助有机食品生产基地的品牌效应,逐步培育壮大了有机消费人群和有机消费市场,引导食品安全水平的提高。

3 新形势下优化发展的对策建议虽然有机农业发展和有机食品基地建设的生态环境与社会经济综合效益显著,国内消费市场对有机产品的需求也愈加旺盛,但由于有机农业生产技术难度相对较大、科研技术支撑不足、国家层面缺少专门扶持有机农业的政策与资金,以及缺少有效的有机实用技术推广和服务体系等因素,有机农业发展和有机基地建设仍需在实践中不断完善与前进。本文在当前打好三大攻坚战之一的污染防治攻坚战的时代背景下,从生态环境视角提出优化发展的对策建议。

3.1 将有机基地建设作为构建生态经济和生态产品供给的重要载体当前形势下实现绿色可持续发展,既要保证粮食安全总体目标,又要保护农田生态环境和释放资源环境压力,将建设有机基地作为构建生态经济体系的载体是必然选项。采用有机农业生产方式的有机基地既可实现保护农业农村环境、控制面源污染、提高耕地土壤质量、保护农田生物多样性的生态环境效益,又可提升产品的生态价值和经济效益。建议在我国农业宏观发展战略特别是“十四五”国民经济和社会发展规划、国家科技发展规划、国家食品安全规划等文件中,列入以有机农业关键技术为代表的农产品安全生产与农业可持续发展研究。要以农业生态工程、循环农业的原理对有机基地的生产系统进行因地制宜的整体规划,使基地成为一个整体、协调、循环、再生的有机系统,实现物质循环利用和能量梯级利用,最大幅度减少外界的物质与能量的投入,提高综合生产力和效率,增加优质生态产品的产出;从维护生产系统的生态平衡的角度出发,微观上对基地进行景观布局,在基地间隔或周边保留或设置小型生态景观单元,以增加基地的生物多样性和生态景观的多样性。

3.2 将有机生产方式作为源头控制农业面源污染的有效手段农业面源污染的有效控制关键在于生产前端,通过在重点流域推进有机农业生产方式,控制农用耕地土壤中氮磷等营养元素的流失,从源头上削减农业面源污染。此外,推动有机生产方式是落实国务院发布的“水十条”中提出的“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治新机制形成的有效实施途径。具体从几个层面推进:政府统领——以有机食品基地考核为抓手,并结合农村生态环境综合整治的“以奖促治”和农村清洁工程措施,鼓励和引导企业生产提档增效;企业施治——以有机生产标准“倒逼”重要水源地周边已有的企业进行绿色转型,减少农药、化肥投入,最大程度上资源化利用畜禽粪便和秸秆等以降低成本;市场驱动——政府鼓励政策、环保风投资金的刺激,以及有机产品较常规产品3~5倍的高利润,是企业转型有机生产的强大驱动力;公众参与——有机食品生产基地的社会信誉度,可以提升产品价值,使更多从事或参与一线生产的农户获得更高利润,激发参与环境保护的积极性。当前,全面推进有机基地建设条件尚不成熟,可在重要水源地等区域周边一定范围内首先推进环水有机农业,在环境保护压力较小的外围汇流区域,可优先按照良好农业操作规范(GAP)开展生产,为有机生产打好基础,依此分区、分级推进有机基地建设。

3.3 将有机基地纳入农村生态环境综合整治和生态环境监管工作体系自2008年以来,原环保部、财政部推进农村环境“以奖代补”“以奖促治”政策,至2018年中央财政已投入495亿元开展农村环境综合整治[22]。但总体上看,农村环境治理资金投入和运行模式仍主要以各级政府为主,市场主体和社会资金参与度不高。“十四五”期间,农村生态环境综合整治工作任务依然艰巨。在农村生态环境综合整治推进和农村有机废弃物综合利用改革试点过程中,配合以有机食品基地建设为载体,示范引导地方因地制宜发展多种形式的畜禽有机养殖,推广农牧结合、种养平衡、生态循环的发展模式,将有机基地纳入农村有机废弃物收集、转化、利用三级网络体系,吸纳和引导有机生产企业、农民加工和使用以畜禽粪尿/作物秸秆为原料的商品有机肥/饲料、规模化积造的农家肥和沼液还田,进而按有机标准生产质量安全和口感俱佳的有机食品,获得更高的产品市场经济价值。通过有机基地建设,构建基地和农户利益共享、风险共担机制,切实让农民在“种养”的过程中受益,在受益的同时激发农民履行环保义务主人翁意识,积极主动投身农村生态环保工作。

3.4 通过有机产品基地示范建设推动生态产业扶贫有机产品基地的示范带动是推动生态环境保护和生态产业扶贫战略落地的重要手段,建议结合当前生态文明示范、“两山论”实践创新基地等已有的创建活动,将有机产品基地建设纳入其中,成为生态考核评估的重要依据,激发地方发展有机农业的积极性;与此同时,还要采用灵活的经济手段,通过设立发展专项基金、减免税收、补贴、低息投资贷款等,对有机农业发展给予支持和帮助,并可结合生态扶贫工作出台系列扶持政策,推动有机产业与生态扶贫的深度融合。通过全面加强生态环境、农业农村、市场监管等部门的信息互通、联合监管与产业推动,以有机认证为基石,以区域化有机基地示范建设为重要载体,在全国范围内遴选自然生态禀赋较好,但生态环境保护任务重、脱贫攻坚需求迫切的地区,协助其进行全域推动有机产业与生态环境保护耦合发展的试点示范,总结提炼区域有机产业扶贫与生态环境保护“双赢”发展新模式。

4 结语在生态环境保护工作深入推进和乡村振兴战略全面实施的新形势下,应在农业农村领域着力推动形成符合生态文明要求的绿色、生态化农业生产新方式。作为有机农业概念的具体实践载体,有机产品基地从生态系统平衡和资源循环利用角度出发,以持续有效的有机认证为前期保障,以品牌化市场运营为后期促进,通过多模式、规模化和生态化的有机生产过程,在农业面源污染防控、农用地土壤环境改良与农田生物多样性保护,以及带动贫困农民增收减贫、促进城市居民绿色消费和提升生态产品供给水平等方面实现了环境、经济与社会效益的多赢。有机农业是“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念实践落地的具体形式,不仅高度契合了习近平生态文明思想体系中的绿色发展观、整体系统观和基本民生观,而且可满足广大人民群众日益增长的对优美生态环境和优质生态产品的迫切需求。

| [1] |

国家质量监督检验检疫总局, 国家标准化管理委员会.有机产品GB/T 19630-2011[S].北京: 中国标准出版社, 2011. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, China National Standardization Administration. Organic products GB/T 19630-2011[S]. Beijing: China Standards Press, 2011. |

| [2] |

Seufert V, Ramankutty N, Foley J A. Comparing the yields of organic and conventional agriculture[J]. Nature, 2012, 485(7397): 229-232. DOI:10.1038/nature11069 |

| [3] |

张弛, 席运官, 田然. 发达国家有机产业技术服务体系分析及对中国的启示[J]. 农学学报, 2015, 5(11): 130-135. ZHANG Chi, XI Yun-guan, TIAN Ran. Technical service system of organic agriculture industry in developed countries and its enlightenment to China[J]. Journal of Agriculture, 2015, 5(11): 130-135. |

| [4] |

曹志平, 乔玉辉. 有机农业[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010: 1. CAO Zhi-ping, QIAO Yu-hui. Organic agriculture[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2010: 1. |

| [5] |

姜春云. 走绿色有机农业之路[J]. 求是, 2010, 18: 51-54. JIANG Chun-yun. Take the road of green organic agriculture[J]. Qiushi, 2010, 18: 51-54. |

| [6] |

席运官. 发展有机农业保护生态环境[J]. 污染防治技术, 2001, 14(4): 24-29. XI Yun-guan. Developing organic agriculture to protect ecological balance[J]. Pollution Control Technology, 2001, 14(4): 24-29. |

| [7] |

王大鹏, 吴文良, 顾松东, 等. 中国有机农业发展中的问题探讨[J]. 农业工程学报, 2008, 24(增刊1): 250-255. WANG Da-peng, WU Wen-liang, GU Song -dong, et al. Problems in development of organic farming in China[J]. Transactions of the CSAE, 2008, 24(Suppl 1): 250-255. |

| [8] |

国家认证认可监督管理委员会, 中国农业大学. 中国有机产品认证与有机产业发展(2018)[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2018: 22-26. National Certification and Accreditation Administration Committee, China Agricultural University. Organic product certification and organic industry development of China[M]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2018: 22-26. |

| [9] |

Tuomisto H L, Hodge I D, Riordan P, et al. Does organic farming reduce environmental impacts? A meta-analysis of European research[J]. Journal of Environmental Management, 2012, 112: 309-320. DOI:10.1016/j.jenvman.2012.08.018 |

| [10] |

Haas G, Berg M, Kopke U. Nitrate leaching:Comparing conventional, integrated and organic agricultural production systems[J]. International Association of Hydrological Sciences, 2002, 273: 131-136. |

| [11] |

Stolze M, Piorr A, Häring A, et al. The environmental impacts of organic farming in Europe[M]. Stuttgart-Hohenheim: University Hohenheim, 2000.

|

| [12] |

Stopes C, Lord E I, Philipps L, et al. Nitrate leaching from organic farms and conventional farms following best practice[J]. Soil Use and Management, 2002, 18(S1): 256-263. |

| [13] |

王磊, 席运官, 肖兴基, 等. 发展环水有机农业控制农业面源污染的政策与建议[J]. 农业环境科学学报, 2017, 36(8): 1590-1594. WANG Lei, XI Yun-guan, XIAO Xing-ji, et al. Development of organic agriculture in watershed areas to control agricultural non-point source pollution[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2017, 36(8): 1590-1594. |

| [14] |

陈秋会, 席运官, 王磊, 等. 太湖地区稻麦轮作农田有机和常规种植模式下氮磷径流流失特征研究[J]. 农业环境科学学报, 2016, 35(8): 1550-1558. CHEN Qiu-hui, XI Yun-guan, WANG Lei, et al. Characteristics of nitrogen and phosphorus runoff losses in organic and conventional rice-wheat rotation farmland in Taihu Lake region[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2016, 35(8): 1550-1558. |

| [15] |

王磊, 杨静, 席运官, 等. 有机耕作方式对我国南方典型土壤质量影响的评价[J]. 生态与农村环境学报, 2017, 33(6): 564-570. WANG Lei, YANG Jing, XI Yun-guan, et al. Assessment of quality of soils under organic farming in south China[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2017, 33(6): 564-570. |

| [16] |

王磊, 李刚, 席运官, 等. 有机种植方式对稻田动物多样性的影响:以句容戴庄为例[J]. 生态与农村环境学报, 2018, 34(7): 614-621. WANG Lei, LI Gang, XI Yun-guan, et al. Investigation on animal diversity in different paddy fields with organic farming:A case study in Daizhuang of Jurong County, Jiangsu Province, China[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2018, 34(7): 614-621. |

| [17] |

江梦微, 黄国勤. 江西省万载县有机农业的发展进展[J]. 农学学报, 2012, 2(6): 72-77. JIANG Meng-wei, HUANG Guo-qin. Development of organic agriculture in Wanzai County of Jiangxi Province[J]. Journal of Agriculture, 2012, 2(6): 72-77. DOI:10.3969/j.issn.1007-7774.2012.06.014 |

| [18] |

胥爱贵, 诸纪录, 祝保平, 等. 努力探索农村双层经营统与分的最佳结合点——关于句容市戴庄有机农业专业合作社的调研报告[J]. 江苏农村经济, 2013(5): 24-28. XU Ai-gui, ZHU Ji-lu, ZHU Bao-ping, et al. Strive to explore the best combination point of rural double-level management system and division:A survey report on Daizhuang organic agriculture professional cooperative in Jurong City[J]. Jiangsu Rural Economy, 2013(5): 24-28. DOI:10.3969/j.issn.1007-5275.2013.05.008 |

| [19] |

Lee H J, Yun Z S. Consumers' perceptions of organic food attributes and cognitive and affective attitudes as determinants of their purchase intentions toward organic food[J]. Food Quality and Preference, 2015, 39: 259-267. DOI:10.1016/j.foodqual.2014.06.002 |

| [20] |

Crinnion W J. Organic foods contain higher levels of certain nutrients, lower levels of pesticides, and may provide health benefits for the consumer[J]. Alternative Medicine Review:A Journal of Clinical Therapeutic, 2010, 15(1): 4-12. |

| [21] |

金淑, 席运官, 王磊, 等. 有机与常规种植稻麦品质的比较研究[J]. 生态与农村环境学报, 2018, 34(6): 571-576. JIN Shu, XI Yun -guan, WANG Lei, et al. A comparison study on quality of organic and conventional rice and wheat[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2018, 34(6): 571-576. |

| [22] |

董战峰, 郝春旭, 葛察忠, 等. 环境经济政策年度报告2018[J]. 环境经济, 2019(7): 12-39. DONG Zhan-feng, HAO Chun-xu, GE Cha-zhong, et al. Annual report on environmental economic policy[J]. Environmental Economy, 2019(7): 12-39. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36