2. 华南农业大学资源环境学院, 广州 510642;

3. 广东省土地利用与整治重点实验室, 广州 510642;

4. 自然资源部建设用地再开发重点实验室, 广州 510642;

5. 广东友元国土信息工程有限公司, 广州 510642

2. The College of Natural Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;

3. Guangdong Province Key Laboratory for Land Use and Consolidation, Guangzhou 510642, China;

4. Key Laboratory of the Ministry of Natural Resources for Construction Land Transformation, Guangzhou 510642, China;

5. Guangdong Youyuan Land Information Technology Co., Ltd., Guangzhou 510642, China

我国人多地少,人均资源禀赋较少,环境承载力有限,可持续发展面临资源禀赋“有限性”与环境负荷“有限性”双重制约[1-2]。为了实现环境资源合理配置,我国实施差别化的国土空间管制分区。国土空间管制分区是依据土地的自然、社会经济条件的差异性及土地类型与土地利用方向的相对一致性,划分土地利用基本单元的过程[3-4]。随着我国城镇化和工业化进程加快,城市空间呈外延式扩展,对土地资源的需求持续增长。在当今土地资源紧缺情况下,合理进行国土空间管制分区有利于优化土地利用结构和空间布局,提高土地资源利用效率,促进区域协调发展[4-8]。

在以往的土地利用总体规划中,国土空间管制分区缺乏与土地生态环境的适应性依据,存在以用地需求为导向、未充分考虑生态环境约束的问题。有学者研究提出土地生态环境质量能够为建设用地空间管制分区提供理论依据,并促进区域社会经济与资源环境的协调发展[9-10]。资源环境承载力是在一定时空范围内,在人地关系协调可持续发展的前提下,一个区域的资源禀赋和环境容量所能承受的经济社会规模[11-14]。资源环境约束系统和保障系统共同承载经济社会的各类活动,是资源环境系统功能的外在表现。在生态文明建设新形势下,新一轮的空间规划应更加注重生态环境保护,将生态环境作为重要考虑因素,在一定资源环境承载力范围内,合理进行国土空间管制分区,使土地利用综合效益最大化[15]。

然而,多数土地利用总体规划在国土空间管制分区研究中选取的指标更多地侧重社会、经济等方面,将承载力评价与土地规划结合的研究较少,尚未形成较为系统、完善的理论体系和操作规范;而且不同地区有不同的属性特点,主导影响因素也有所不同[16]。鉴于此,本文在研究国土空间管制分区时,充分考虑区域资源环境承载力,用资源环境承载力评价结果指导区域国土空间管制分区,以期为编制区域国土空间规划提供科学依据和思路。

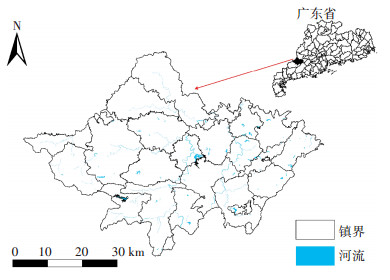

1 材料与方法 1.1 研究区概况与数据 1.1.1 研究区概况罗定市位于广东省西部,地处北纬22°25′ 11″ ~ 22°57′ 34″,东经111°03′ 08″ ~111°52′ 44″,是广东进出大西南地区的一个重要门户(图 1)。地貌以丘陵、盆地为主,南部、西部山脉属于云开大山山系,东部属于云雾山山系,北部有鼎武山,具有四周高中间低的特点,中间为罗定盆地。盆内被丘陵河流所切割,形成丘陵、平原、台地等类型。山脉由西向东倾斜,地势西南高、东北低。罗定市属南亚热带气候区,气候温和,阳光充足,常年平均降雨量1426 mm,但雨量很不稳定,集中在每年4—9月,占全年雨量78%,易造成洪水灾害,每年10月至次年3月雨量较少,常出现春旱。截至2016年底,罗定市土地总面积233 468 hm2,其中耕地面积为45 791 hm2;全市户籍总人口130.1万,人均耕地面积仅为0.035 hm2,远低于我国人均耕地面积0.09 hm2,人地矛盾突出,用地结构不合理,土地集约利用水平有较大提升空间。

|

图 1 罗定市区位图 Figure 1 The location of Luoding City |

原始数据来自罗定市30 m分辨率的数字高程模型、2014年土地变更调查数据、河流分布图等矢量数据。主要基于ArcGIS 10.2软件平台,对高程、坡度、森林绿地因子、水域因子以及气候影响因素逐个分析和综合分析,如对单一分散的高程、坡度快速准确重新整合分类,认识高程和坡度的空间分布状况,以及可视化地表达在地图上。

1.2 基于资源环境承载力的国土空间管制分区方法 1.2.1 资源环境承载力评价(1)资源环境约束系统承载力

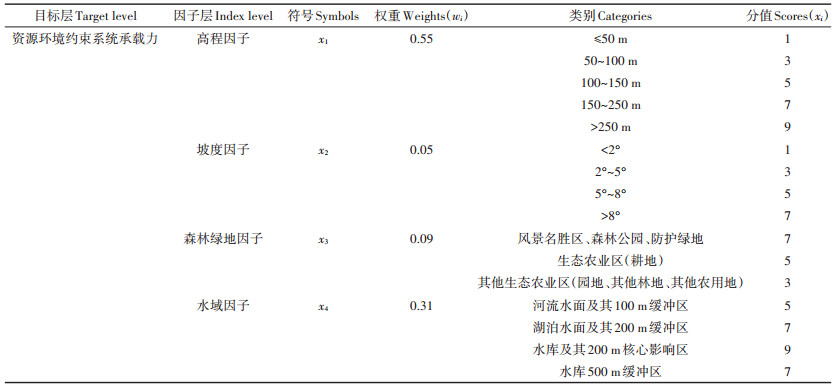

资源环境承载力的内涵丰富,评价方法模型复杂多样,但多数方法在实际的工作中可操作性不强。在遵循构建评价指标体系科学性、可操作性、综合性以及因地制宜的基本原则基础上,本研究设计和构建了一种便捷的资源环境约束系统承载力评价指标体系。资源环境约束系统是指地形地貌、水文、生态环境、灾害因子等对经济社会的限制、约束作用[17-18],评价指标体系从地形地貌、水文、生态环境、灾害因子等方面选取构建。地形地貌是资源环境承载力的基础性和综合性条件,水资源是县域综合发展至关重要的决定因素之一,具体可通过水资源功能区及其影响范围反映。生态环境评价是确定生态系统对人类活动的最大承受能力,借鉴参考《全国主体功能区划》中对重点生态功能区的划分类型确定了森林绿地因子。由于罗定市自然灾害较少,且数据单一,本研究没有考虑灾害因子。因此确定资源环境约束系统承载力评价指标为高程因子、坡度因子、森林绿地因子和水域因子(表 1)[19-21]。由于各项约束因子的量纲不同,为了消除量纲的影响,需要对各项约束因子的类别得分进行标准化处理。经过标准化处理之后,各项约束因子的类别得分为1、3、5、7、9,最高分为9,最低分为1。

|

|

表 1 资源环境约束系统承载力评价指标体系 Table 1 Evaluation indices of resources and environmental carrying capacity |

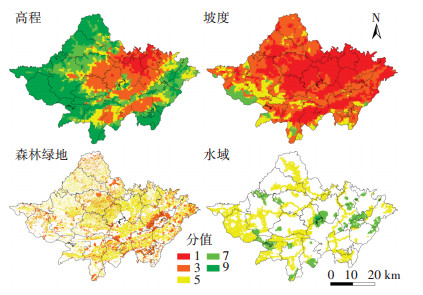

资源环境约束系统是一个多因素相互作用的复杂系统,受各种约束因子共同影响。根据系统工程理论的共同作用效应,资源环境约束系统在发挥效用的过程中受各项约束因子的作用且每项约束因子的作用力不同,因此当系统发挥最大效用时是由各项约束因子相互协调的[22]。根据系统工程理论采用层次分析法确定各项约束因子的权重(表 1)[23-24],乘以各项约束因子的相应得分,四项约束因子加权求和得分为资源环境约束系统的综合评价结果,数学模型表达如式(1)所示:

|

(1) |

式中:F为资源环境约束承载力综合得分;wi为第i项指标的权重;xi为第i项指标的对应得分。

(2)资源环境保障系统承载力

资源环境系统为社会经济系统提供了必要的保障和支持,其中最显著的是资源环境系统所能容纳的人口数量,因此一个区域的资源环境保障系统承载力可以通过资源环境系统所能保障的人口规模来体现。不同的问题角度影响人口数量的预测计算,且人口容量受多方面的因素影响,因此目前人口容量的测度方法有多种。基于前面所述的资源环境约束系统承载力评价结果,充分考虑区域的实际情况,以土地资源为主要影响因素,以县域为评价单元,综合考虑资源环境约束系统承载力与土地资源、人口数量的合理搭配。基于适宜建设用地规模与人均建设用地标准来测算土地资源所能保障的人口数量。测算公式如式(2)所示:

|

(2) |

式中:P为土地资源所能承载的人口规模;S为适宜建设用地面积;s为人均建设用地标准。

1.2.2 国土空间管制分区国土空间管制分区是从空间上控制土地利用的方向、规模、结构和布局,以实现对土地利用的用途管制,其本质是一个基于多目标的组合优化问题,最基本的目标是适宜性目标。在进行国土空间管制分区调整前,首先需要了解土地的适宜性以及限制性。而土地利用系统是资源环境系统的重要组成部分,土地的适宜性直接表现为资源环境系统对人类经济社会系统的约束和保障作用。因此,资源环境系统承载力是国土空间管制分区的基本前提,土地利用的强度不能超过资源环境系统承载力的阈值。

国土空间管制分区的划分方法多种多样,本研究分两步进行:(1)借用自然断点法,将资源环境约束系统承载力评价结果(F)进行间距划分;按照数据区间从小到大的顺序,依次划分为高度适宜发展用地、中等适宜发展用地、一般适宜发展用地、限制发展用地和禁止发展用地共5种类型;出于连片性和完整性考虑,将划区中产生的部分面积较小地块(面积小于1 hm2),并入邻近面积较大的区域。(2)基于生态优先原则,共划分为4类国土空间管制分区,首先,将限制发展和禁止发展用地分别归为生态环境安全控制区和生态涵养区,将高度适宜发展用地和中等适宜发展用地归为综合发展区,一般适宜发展用地则归为中心发展区;最后,将水域因子单项评价得分为9的地块调整为生态环境安全控制区。

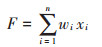

2 结果与讨论 2.1 资源环境承载力评价结果与分析 2.1.1 各约束因子得分空间分布基于表 1确定的各约束因子分值,罗定市高程、坡度、森林绿地和水域共4个约束因子得分情况的空间分布见图 2。高程因子显示,研究区高程相差较大,呈自西向东递减趋势,以得分3(高程为50~100 m)和9(高程>250 m)为主,分别分布在中部盆地和西南部高寒山区;得分为1(高程≤50 m)的区域集中分布在东北部小片区域。坡度因子显示,研究区坡度较缓,得分1(坡度 < 2°)和3(坡度为2°~5°)的区域占优势;得分为5和7的区域相对较少,并且主要分布在研究区西部边界或零散分布在北部山地。森林绿地因子显示,以得分5为主,但耕地分布较分散,研究区内风景名胜区、森林公园和防护绿地较少,绿地系统发展滞后。水域因子主要得分为5和7,主要分布在水资源功能区,以西南部罗光水库、中部金银河水库为中心团状分布,以及沿泗纶河、泷江条带状分布。

|

图 2 罗定市各约束因子得分空间分布 Figure 2 Spatial distribution of constraint factors in Luoding City |

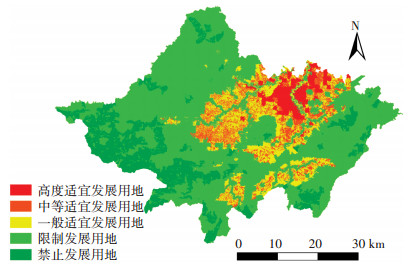

基于采集到的高程、坡度、森林绿地以及水域因子得分图层,运用ArcGIS的叠置工具,按照式(1)进行叠加运算,得到罗定市资源环境约束系统承载力的评价结果(图 3)。结果显示,禁止发展用地352.8 km2,占土地总面积的15.1%,集中分布于云开大山山地,属高寒山区,海拔较高,地形地貌条件复杂。此外,河流、湖泊、水库及其缓冲区也被划为禁止发展用地,这是由于水资源是人民赖以生存的重要资源之一,发展建设产生的污水未经处理排入河流等水域中易污染干净水源。限制发展用地1 445.5 km2,占土地总面积的61.9%,广泛分布在罗定市外围的泗纶镇、榃滨镇、罗镜镇以及金鸡镇等,包括一些小面积水域及其周围缓冲区。适宜发展用地536.6 km2,占土地总面积的23.0%。其中高度适宜发展用地88.7 km2,占土地总面积的3.8%,主要分布在坡度低于5°的缓坡或者平地,高程较低,无任何开发限制或生态风险的区域集中分布在北部的城市建成区。中等适宜发展用地165.8 km2,占土地总面积的7.1%,该地区开发限制较弱,主要分布在中部的盆地、丘陵地带。一般适宜发展用地282.1 km2,占土地总面积的12.1%,分布较为分散,散落在中等适宜发展区周围以及中心城区外围。

|

图 3 罗定市资源环境约束承载力综合评价结果 Figure 3 Comprehensive evaluation results of resources and environmental constraints carrying capacity in Luoding City |

依据资源环境约束系统承载力的评价结果,理想条件下适宜开发建设面积为536.6 km2,根据罗定市土地利用总体规划确定人均建设用地标准为115 m2,将数值代入公式(2)中,计算得到土地资源所能承载的人口规模为466.6万。然而基于耕地保护的优先考虑,适宜开发建设用地中需要扣除耕地地类面积。因此,扣除耕地保护面积259.5 km2,罗定市适宜开发建设最大面积为277.1 km2,则土地资源所能承载的最大人口规模为240.9万。可见,耕地保护目标导致罗定市土地资源承载的人口减少将近一半,区域资源环境保障系统承载力下降幅度较大。随着社会经济发展,建设扩张和耕地保护的矛盾将会越来越突出,耕地保护压力越来越大。

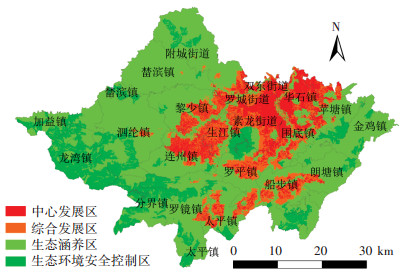

2.2 国土空间管制分区空间分析基于资源环境承载力评价结果,对研究区进行国土空间管制分区划分(图 4),共划分为生态环境安全控制区、生态涵养区、综合发展区和中心发展区4个类型区。

|

图 4 罗定市国土空间管制分区 Figure 4 Space regionalization of Luoding City |

生态环境安全控制区是指基于维护生态环境安全的目标,进行土地利用活动时需要特殊控制的区域。该控制区资源环境承载力弱,应以生态环境保护为主导,禁止进行与生态环境保护无关的开发建设活动,强制各类生产、开发建设活动迁移。根据生态环境安全控制区的定义以及划分原则,主要将禁止发展用地划为生态环境安全控制区,考虑到控制区内用途管制的强制性,对生态环境安全控制区的范围进行调整。调整后的控制区面积为378.2 km2,占土地总面积的16.2%。生态环境安全控制区主要分布在罗光水库、金银河水库等水资源重要功能区以及高寒山区、生态敏感脆弱区。

2.2.2 生态涵养区生态涵养区是生态屏障和重要资源保证地,是消融城乡二元结构、促进城乡一体化发展的重点区域,也是产业结构优化调整的重要地区。主要将限制发展用地划为生态涵养区,划定面积为1 419.4 km2,占土地总面积的60.8%,该区主要分布在罗定市外围,主要围绕在生态环境安全控制区与综合发展区、中心发展区之间,起到对生态环境安全控制区的保护作用,主要土地类型为林地、园地等。

2.2.3 综合发展区综合发展区是按照城乡一体化发展的要求,合理布局城镇村建设用地和居民点的区域。综合发展区资源环境承载力较强,但经济发展水平不高,道路基础设施落后,土地利用效率较低,应重点提高土地资源配置能力,充分发挥该区的资源优势,在坚持生态保护的原则下加快经济发展,向市域副中心区发展,并逐步融入中心城区。主要将一般适宜发展用地划定为综合发展区,划定面积为282.2 km2,占土地总面积的12.1%,所能承载的最大人口规模为89.6万,主要分布在生江镇、黎少镇、围底镇以及船步镇等。

2.2.4 中心发展区中心发展区是罗定市政治、经济发展的核心区域,人口密度相对较高,基础设施完善,城镇化程度高,是产业发展的较优布局点。主要将高度适宜发展用地和中等适宜发展用地划定为中心发展区,根据产业集聚效应,划定面积为255.0 km2,占土地总面积的10.9%,所能承载的最大人口规模为151.3万,主要分布在双东街道、素龙街道、罗城街道以及华石镇等。

2.3 国土空间管制分区原因分析罗定市国土空间管制分区过程中不能只顾及经济发展,必须优先考虑生态保护,因此首先根据自然地理特点和自然资源特性划分生态环境安全控制区,该区域资源环境承载力评价结果得分最高。生态环境安全控制区主要分布在西南部和水资源重要功能区。一方面,地形是空间分区的重要制约因素,西南部高寒山区地形陡峭,海拔250 m以上,得分为9(图 2),而高程因子的权重最高,因此高程因子加权得分最高;另一方面,水资源匮乏以及水体污染严重是国际性问题,必须采取积极强制措施保护水资源,罗定市的水资源重要功能区主要是罗光水库和金银河水库,罗光水库、金银河水库及其200 m核心影响区约束力为9,水域因子加权得分较高。

生态涵养区是以生态环境安全控制区为中心向外延伸,在生态保护和产业发展之间建立的连片缓冲区,这是为了减缓城镇建设发展对生态保护核心区域的影响,优化城市和生态景观格局,保护生态、生活和生产空间。与生态环境安全控制区相比,生态涵养区中高程因子和森林绿地因子得分较低,主要得分为5和7(图 2)。在城镇建设发展过程中充分利用生态涵养区的资源优势,发展以生态种植、绿色养殖、休闲观光为特色的生态型产业,既能实现农业绿色发展,又能提升经济效益,实现社会、经济、生态效益一体化,缩小城乡之间的差距。

中心发展区是罗定市政治、经济核心,经济发展创新能力强,城市化程度高。由图 2可知,罗定市北部地形平坦,高程适中,不属于水资源重要功能区,各项约束因子得分较低,资源环境承载力最高,适宜开发建设。

随着社会经济发展,中心发展区的土地利用强度逐渐达到极限,产业结构需要转型升级,高污染低效益的企业逐渐迁移至其他适宜发展用地区,根据就近原则,一些劳动人员也会在新的工作地点附近定居,从而形成新的生产、生活、生态“三生一体”空间,因此将这一区域划定为综合发展区,主要起辅助中心城区的作用,建设基础设施服务于中心城区,分担资源压力,使中心城区有更多的发展空间。当发展到一定阶段时,基础设施逐渐完善,空间资源结构优化,综合发展区会逐渐形成次中心城区,融入中心城区。该区域适宜性较中心发展区低,高程约束较小,水域因子和森林绿地因子主要得分为3和5(图 2)。

3 结论(1)罗定市禁止发展用地、限制发展用地和适宜发展用地面积分别占市域土地总面积的15.1%、61.9%和23.0%,表明市域内土地利用仍可在一定程度上满足未来发展需求。但耕地保护目标会使市域土地资源可承载人口减少近一半,资源环境保障系统承载力下降幅度较大;社会经济的进一步发展必然促使区域人地关系日趋紧张。

(2)罗定市共划分为生态环境安全控制区、生态涵养区、综合发展区和中心发展区4个国土空间管制类型区,分别占市域土地总面积的16.2%、60.8%、12.1%和10.9%。各类型区空间分布呈聚集态,资源环境承载力水平和功能定位存在差异。建议生态环境安全控制区和生态涵养区内禁止所有违背生态保护功能的开发建设活动,加强对生态环境与自然资源的保护;中心发展区开发程度较高,应进一步优化空间资源配置,提高土地利用效率,并严格限定城镇发展边界,避免城镇无序扩张;综合发展区是缓解中心发展区压力的主要区域,宜适度发展,并协调城乡一体化发展。

基于资源环境承载力进行国土空间管制分区可为合理地进行国土规划和区域空间优化提供理论参考。但资源环境系统庞大且复杂,本文对其研究还不够深入,一方面,对人类活动影响因素涉及较少;另一方面,受基础资料正确性和全面性的限制,评价指标体系尚不够完整,评价结果存在一定局限。在今后的研究中需进一步完善评价体系、优化评价方法,并加强数据剖析的深度。

| [1] |

刘明, 李灿, 黄萌萌. 基于资源环境承载力评价的土地利用功能分区研究[J]. 环境科学与管理, 2017, 42(2): 179-184. LIU Ming, LI Can, HUANG Meng-meng. Regional division of land use function based on evaluation of resource-environment carrying capacity[J]. Environment Science and Management, 2017, 42(2): 179-184. DOI:10.3969/j.issn.1673-1212.2017.02.042 |

| [2] |

李裕瑞, 刘彦随, 龙花楼, 等. 大城市郊区村域转型发展的资源环境效应与优化调控研究——以北京市顺义区北村为例[J]. 地理学报, 2013, 68(6): 825-838. LI Yu-rui, LIU Yan-sui, LONG Hua-lou, et al. Village transformation development, resources and environment effects and their optimal regulation in the metropolitan suburbs:The case of Beicun in Shunyi District, Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(6): 825-838. |

| [3] |

徐邓耀, 税远友. 论土地利用分区[J]. 四川师范学院学报(自然科学版), 1996, 17(2): 71-74. XU Deng-yao, SHUI Yuan-you. On district division of land[J]. Journal of Sichuan Teachers College (Natural Science), 1996, 17(2): 71-74. |

| [4] |

冯红燕, 谭永忠, 王庆日, 等. 中国土地利用分区研究综述[J]. 中国土地科学, 2010, 24(8): 71-76. FENG Hong-yan, TAN Yong-zhong, WANG Qing-ri, et al. Review of the research on land use zoning in China[J]. China Land Science, 2010, 24(8): 71-76. |

| [5] |

赵荣钦, 黄贤金, 钟太洋, 等. 聚类分析在江苏沿海地区土地利用分区中的应用[J]. 农业工程学报, 2010, 26(6): 310-314. ZHAO Rong-qin, HUANG Xian-jin, ZHONG Tai-yang, et al. Application of clustering analysis to land use zoning of coastal region in Jiangsu Province[J]. Transactions of the CASE, 2010, 26(6): 310-314. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2010.06.054 |

| [6] |

李丹, 韩书成, 张燕纯, 等. 基于主成分与聚类分析法的城市土地利用规划分区研究——以广州市为例[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(6): 130-136, 143. LI Dan, HAN Shu-cheng, ZHANG Yan-chun, et al. Urban land use planning based on principal component and hierarchical clustering analysis:A case study of Guangzhou[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(6): 130-136, 143. |

| [7] |

钟海燕, 赵小敏, 黄宏胜. 土地利用分区与主体功能区协调的实证研究——以环鄱阳湖区为例[J]. 经济地理, 2011, 31(9): 1523-1527, 1551. ZHONG Hai-yan, ZHAO Xiao-min, HUANG Hong-sheng. Study on land use zoning in the region around Poyang Lake based on major function oriented zoning[J]. Economic Geography, 2011, 31(9): 1523-1527, 1551. |

| [8] |

韩书成, 濮励杰. 土地利用分区内容及其他区划的关系[J]. 国土资源科技管理, 2008, 25(3): 11-16. HAN Shu-cheng, PU Li-jie. Goals, tasks and systems of land use regionalization and relation with other types of regionalization[J]. Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2008, 25(3): 11-16. DOI:10.3969/j.issn.1009-4210.2008.03.003 |

| [9] |

徐理, 周勇, 许倍慎. 基于土地生态环境质量的建设用地空间管制分区评价[J]. 水土保持通报, 2012, 32(1): 222-226. XU Li, ZHOU Yong, XU Bei-shen. Evaluation of spatial control division of construction lands based on land eco-environment quality[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2012, 32(1): 222-226. |

| [10] |

高永年, 高俊峰, 韩文权. 基于生态安全格局的湖州市城乡建设用地空间管制分区[J]. 长江流域资源与环境, 2011, 20(12): 1446-1453. GAO Yong-nian, GAO Jun-feng, HAN Wen-quan. Spatial allocation of the urban and rural construction land in terms of ecological security pattern in Huzhou City[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2011, 20(12): 1446-1453. |

| [11] |

王雪军, 付晓, 孙玉军, 等. 基于GIS赣州市资源环境承载力评价[J]. 江西农业大学学报, 2013, 35(6): 1325-1332. WANG Xue-jun, FU Xiao, SUN Yu-jun, et al. Assessment of regional carrying capacity of resources and environment in Ganzhou City based on GIS[J]. Acta Agriculturae Universitis Jiangxiensis, 2013, 35(6): 1325-1332. DOI:10.3969/j.issn.1000-2286.2013.06.035 |

| [12] |

蒋辉, 罗国云. 资源环境承载力研究的缘起与发展[J]. 资源开发与市场, 2011, 27(5): 453-456. JIANG Hui, LUO Guo-yun. Overview on research of resource environmental bearing capacity[J]. Resource Development and Market, 2011, 27(5): 453-456. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2011.05.022 |

| [13] |

Price D. Carrying capacity reconsidered[J]. Population and Environment, 1999, 21(1): 5-26. |

| [14] |

Clarke A L. Assessing the carrying capacity of the Florida Keys[J]. Population and Environment, 2002, 23(4): 405-418. DOI:10.1023/A:1014576803251 |

| [15] |

范树平, 程久苗, 程美琴, 等. 国内外土地利用分区研究概况与展望[J]. 广东土地科学, 2009, 8(4): 22-27. FAN Shu -ping, CHENG Jiu-miao, CHENG Mei-qin, et al. Review and prospects of land use zoning research[J]. Guangdong Land Science, 2009, 8(4): 22-27. |

| [16] |

刘明.丘陵山区资源环境承载力评价与土地利用功能分区研究[D].重庆: 西南大学, 2016. LIU Ming. Research on resource-environment carrying capacity and regional division of land use function in hilly areas[D]. Chongqing: Southwest University, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10635-1016767032.htm |

| [17] |

付金存, 李豫新, 徐匆匆. 城市综合承载力的内涵辨析与限制性因素发掘[J]. 城市发展研究, 2014, 21(3): 106-111. FU Jin-cun, LI Yu-xin, XU Cong-cong. The evolution process and limiting factors of urban comprehensive carrying capacity[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(3): 106-111. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2014.03.016 |

| [18] |

牛叔文, 李怡涵, 马利邦, 等. 资源环境约束下的中国人口增长问题研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(3): 253-256. NIU Shu-wen, LI Yi-han, MA Li-bang, et al. Population growth and its control under the limit of resources and environment in China[J]. China Population, Resources and Environment, 2010, 20(3): 253-256. |

| [19] |

王振波, 张蔷, 张晓瑞, 等. 基于资源环境承载力的合肥市增长边界划定[J]. 地理研究, 2013, 32(12): 2302-2311. WANG Zhen-bo, ZHANG Qiang, ZHANG Xiao-rui, et al. Urban growth boundary delimitation of Hefei City based on the resources and environment carrying capability[J]. Geographical Research, 2013, 32(12): 2302-2311. |

| [20] |

王宗记. 城市综合承载力导向下的城市增长边界划定——以常州城市承载力规划研究为例[J]. 江苏城市规划, 2011(5): 14-17. WANG Zong-ji. Delineation of urban growth boundary under the direction of urban comprehensive bearing capacity:Taking the study of Changzhou urban bearing capacity as example[J]. Jiangsu Urban Planning, 2011(5): 14-17. |

| [21] |

毛汉英, 余丹林. 区域承载力定量研究方法探讨[J]. 地球科学进展, 2001, 16(4): 549-555. MAO Han-ying, YU Dan-lin. A study on the quantitative research of regional carrying capacity[J]. Advances in Earth Science, 2001, 16(4): 549-555. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2001.04.017 |

| [22] |

滕宇思.基于系统动力学的西安市土地综合承载力评价与预测研究[D].西安: 西北工业大学, 2016. TENG Yu-si. Research on evaluation and prediction of land comprehensive carrying capacity in Xi'an City based on system dynamics[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10699-1017803628.htm |

| [23] |

胡敏, 刘心雨. 基于层次分析法的江苏省城市资源环境承载力的综合评价[J]. 经济研究导刊, 2013(35): 101-104. HU Min, LIU Xin -yu. Comprehensive evaluation of urban resource and environment carrying capacity in Jiangsu Province based on analytic hierarchy process[J]. Economic Research Guide, 2013(35): 101-104. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2013.35.037 |

| [24] |

温亮, 游珍, 林裕梅, 等. 基于层次分析法的土地资源承载力评价——以宁国市为例[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(3): 1-6. WEN Liang, YOU Zhen, LIN Yu-mei, et al. Evaluation on land carrying capacity:A case of Ningguo City[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(3): 1-6. |

2019, Vol. 36

2019, Vol. 36