我国为玉米的产量大国,2016年我国玉米产量达到21 955.15万t [1],但大部分玉米秸秆资源并未得到充分有效的利用,只是简单地通过燃烧、掩埋等方法处理,这样不仅浪费资源而且对环境也造成一定的污染[2-4],因此,一些新的秸秆纤维回收利用方法被相继提出,其中,将秸秆经过简单的物理或者化学方法进行处理后,作为复合材料的增强纤维已在国内外受到重视[5-7]。在各种类型的复合材料基材中,可生物降解聚酯日益得到人们的关注[8-10],其中聚乳酸(PLA)是淀粉基塑料,不但来源丰富而且可再生、可降解,但其价格相对较高,在一定程度上限制了其大规模的推广应用,所以研究开发农作物秸秆纤维填充增强PLA的可生物降解复合材料,对于进一步降低PLA的生产成本和拓宽PLA的应用范围具有十分重要的意义。本论文将玉米秸秆纤维添加到PLA基材中,以期在基本不降低PLA力学性能的同时,能降低其生产成本、缩短降解周期。

1 材料与方法 1.1 原料与仪器PLA:数均分子量约为1×105;玉米秸秆:取自咸阳市郊区;氢氧化钠(NaOH):分析纯。

SK-2160开放式混炼机(上海齐才液压机械有限公司);BK-POL型偏光显微镜(重庆奥特光学仪器有限责任公司);HT3-515凝胶渗透色谱仪(美国Waters公司);S-4800扫描电子显微镜(日本日立公司);XW⁃ WW-20型万能拉力试验机(承德金建检测仪器有限公司)。

1.2 试验方法首先将玉米秸秆进行清洗烘干并粉碎,得到60~ 100目的秸秆短纤维,再在NaOH溶液(质量分数为10%)中浸泡2 h后加热沸腾20 min,过滤出玉米秸秆纤维并用水洗至中性。再将分析得到的粗纤维与硅烷偶联剂(KH550)的95%乙醇溶液在50 ℃条件下混匀(m纤维:m硅烷=10:1),真空干燥备用,将上述处理过的玉米秸秆纤维与PLA在110 ℃双辊混炼机上进行混合开炼10 min,开炼后的复合材料剪成10 mm×40 mm样条(降解实验与吸水性能测试用样条),室温下真空干燥24 h作为降解实验用样条;开炼后复合材料的另一部分在温度为190 ℃、压力为15 MPa的平板硫化机上热压成型,根据测试标准在万能拉力试验机上进行力学性能测试。

1.3 测试与表征 1.3.1 复合材料的力学性能测试在万能拉力试验机上测试力学性能(测试标准GB/T 1040—2006),其中试样宽度为(6±0.01)mm,厚度为(0.3±0.02)mm,拉伸速度为5 mm·min-1,传感器500 N。

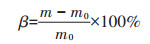

吸水性能测试:将待测样条置于100 mL蒸馏水(37 ℃)中浸泡48 h,计算吸水率:

|

(1) |

式中:β为试样的吸水率;m0为浸泡前试样的质量,g;m为浸泡后试样的质量,g。

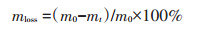

1.3.2 复合材料的降解性能测试将花园土(取自陕西国际商贸学院花圃)与自来水(二者质量比为1:10)进行混合并搅拌2 h后,离心过滤得到上清液备用。将精确称量后的降解样条放入上一步得到的上清液中。经过一段时间后,取出降解样条并清洗,真空(30 ℃)干燥至恒重,称量。每组取3个平行样,一组空白样,计算平均值。降解性能计算公式:

|

(2) |

式中:mloss为质量损失率;m0和mt分别为试样降解前和降解后的质量。

(1)复合材料降解前后的表面观察

采用SEM观察复合材料的断裂面,采用偏光显微镜观察复合材料薄膜的表面形态。

(2)复合材料降解前后的分子量测定

通过凝胶渗透色谱测定复合材料的数均和重均分子量(分别为Mn和Mw)。其中以氯仿为洗脱液(流速1 mL·min-1),过滤后试样浓度为1~2 mg·mL-1,注入量为10 μL,柱温40 ℃,标准样为聚苯乙烯。

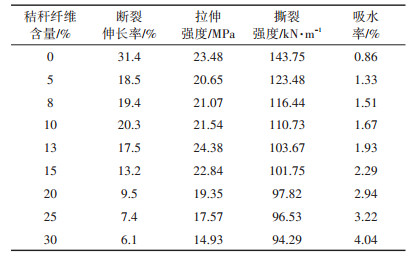

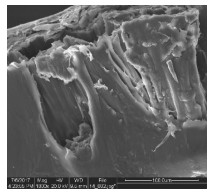

2 结果与讨论 2.1 玉米秸秆纤维含量对复合材料力学性能的影响表 1为玉米秸秆纤维含量对玉米秸秆纤维/PLA复合材料力学性能的影响,由表可看出随着玉米秸秆纤维含量的增加,复合材料的断裂伸长率和拉伸强度均出现先增大后减小的趋势,断裂伸长率的最大值为20.3%(纤维含量为10%),但仍小于纯PLA,复合材料的拉伸强度在玉米秸秆纤维含量为13%时达到最大值24.38 MPa,略优于纯PLA。这可能是由于PLA与秸秆纤维存在一定的相容性(图 1),故复合材料的拉伸强度较纯PLA增大,但仍存在一定的复合界面,导致复合材料的断裂伸长率低于纯PLA。玉米秸秆纤维/PLA复合材料的撕裂强度在添加秸秆纤维后明显下降。当玉米秸秆纤维含量较低时,PLA与玉米秸秆纤维形成“海-岛”的模式[11],玉米秸秆纤维仅作为填充体而无法作为增强体,使得应力无法传递,进而使复合材料的力学性能降低;随着玉米秸秆纤维含量的逐渐增加,在一定程度上应力通过玉米秸秆纤维进行传递,玉米秸秆纤维起到了增强体的作用,进而复合材料的力学性能得到提高。随着玉米秸秆纤维含量的进一步增大,玉米秸秆纤维在PLA基材中的分散性降低,易团聚,使复合材料的力学性能降低。玉米秸秆纤维/PLA复合材料的吸水率则随着玉米秸秆纤维含量的增加而增大,这一方面是由于玉米秸秆纤维的亲水性较强,另一方面是因为水分子容易从玉米秸秆纤维与PLA基材的界面处进入复合材料内部,使吸水性增加。

|

|

表 1 玉米秸秆纤维含量对复合材料力学性能的影响 Table 1 The influence of corn straw fiber content on the mechanical properties of composites |

|

图 1 复合材料(纤维含量10%)断裂面的SEM形貌 Figure 1 SEM micrograph of composites at 10% fiber contents |

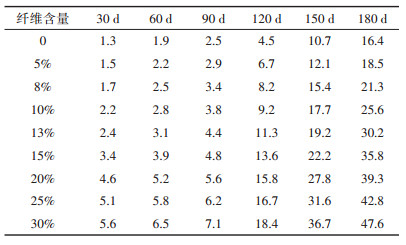

由表 2可知,在降解120 d前,复合材料整体的质量损失率变化不明显;在降解120 d后,复合材料的降解速度明显增加,且随着玉米秸秆纤维含量的增加降解速度逐渐加快,质量损失率逐渐变大。而且添加玉米秸秆纤维的复合材料其降解性能均优于纯PLA,这是由于复合材料存在一定的结合界面,使得秸秆纤维较易从基材上剥落,导致试样崩解,进而加速了PLA部分的降解,因此在降解150 d时,复合膜的质量损失率已经大于玉米秸秆纤维的百分含量。

|

|

表 2 不同玉米秸秆纤维含量下复合材料在不同降解时间的质量损失率变化(%) Table 2 The change of mass loss rate under different contents of corn straw fiber at different degradation time(%) |

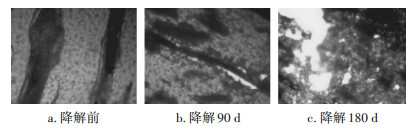

纤维含量为30%的复合材料的降解照片见图 2。由图 2可看出,复合材料中首先被降解的是玉米秸秆纤维。这是因为在复合材料中玉米秸秆纤维表面的PLA较少,因而更容易被微生物侵入,且与PLA基材相比较,秸秆纤维本身更容易被微生物粘附分解,在玉米秸秆纤维/PLA复合材料的界面处,却由于有PLA的粘附,微生物较难侵入,界面处的秸秆纤维的降解速度反而较慢。降解一段时间后,秸秆纤维发生严重降解,从复合材料中剥落,如图 2所示在降解180 d时,复合膜中有纤维剥落的情况发生。

|

图 2 复合材料(纤维含量30%)降解前后的显微镜照片(×100倍) Figure 2 The degradable microscopical photographs of composites at 30% fiber contents (×100) |

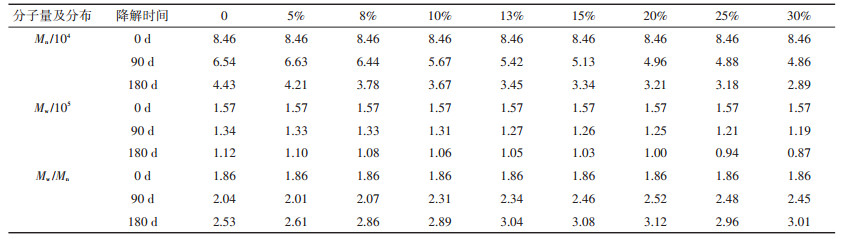

不同玉米秸秆纤维含量的复合材料在不同降解时间的分子量如表 3所示,由表 3可知,复合材料的数均分子量(Mn)、重均分子量(Mw)均随着降解时间的增加而逐渐减小,其中玉米秸秆纤维含量越高,复合材料的分子量减小得越多,这与表 2中复合材料的质量损失数据相吻合。结合复合材料的降解显微镜照片(图 2)可知,在纤维复合材料降解过程中,优先发生降解的部位是秸秆纤维,随着秸秆纤维的降解,复合材料的界面粘合性变差,使更多的微生物附着,然后纤维-PLA界面进一步发生降解,玉米秸秆纤维含量越高,复合材料的纤维-PLA界面越大,越多的微生物能进入复合材料内部,最终导致PLA分子量断裂更快。故在降解180 d时,纤维含量30%时,复合材料的Mn、Mw值最小,降解速度最快,这与表 2的结果相符。

|

|

表 3 不同玉米秸秆纤维含量下复合材料在不同降解时间的的分子量变化 Table 3 The change of molecular weight under different contents of corn straw fiber at different degradation time |

(1)随着玉米秸秆纤维含量的增加,玉米秸秆纤维/PLA复合材料的断裂伸长率和拉伸强度均呈现出先增大后减小的趋势,复合材料的断裂伸长率的最大值为20.3%(玉米秸秆纤维含量为10%),但仍小于纯PLA,拉伸强度在玉米秸秆纤维含量13%时达到最大值24.38 MPa,略优于纯PLA。

(2)不同玉米秸秆纤维含量的复合材料在不同降解时间内的质量损失率及分子量变化情况:在降解120 d前,玉米秸秆纤维/PLA复合材料的质量损失率变化不明显;在降解120 d后,复合材料的降解速度明显增加,且随着玉米秸秆纤维含量的增加降解速度加快,分子量减小的速度加快,质量损失逐渐变大。

| [1] |

中华人民共和国国家统计局. 国家数据[DB / OL]. [2018-01-04]. http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=%E7%8E%89%E7%B1%B3%E7%A7%B8%E7%A7%86. National Bureau of Statistics of China. National data[DB / OL]. [2018-01-04]. http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=%E7%8E%89%E7%B1%B3%E7%A7%B8%E7%A7%86. |

| [2] |

李陈浩洋, 崔西华, 姜伟, 等. 氯化聚丙撑碳酸酯增容聚丙撑碳酸酯/秸秆粉复合材料的制备及性能[J]. 应用化学, 2017, 34(7): 744-748. LI Chen-hao-yang, CUI Xi-hua, JIANG Wei, et al. Preparation and properties of the poly(propylene carbonate)/straw flour composites compatibilized with chlorided poly(propylene carbonate)[J]. Chinese Journal of Applied Chemistry, 2017, 34(7): 744-748. |

| [3] |

胡松喜, 李璞, 冯彦洪, 等. 蒸汽爆破预处理植物纤维增强生物质复合材料的研究进展[J]. 塑料工业, 2014, 42(12): 5-8. HU Song-xi, LI Pu, FENG Yan-hong, et al. Developments of biomass composite reinforced with steam-exploded pretreatment vegetable-fiber[J]. China Plastics Industry, 2014, 42(12): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1005-5770.2014.12.002 |

| [4] |

Zhao Y, Qiu J H, Feng H X. Improvement of tensile and thermal properties of poly(lactic acid)composites with admicellar-treated rice straw fiber[J]. Chemical Engineering Journal, 2011, 173(2): 659-666. DOI:10.1016/j.cej.2011.07.076 |

| [5] |

Hu L, Li Z, Wu Z, et al. Catalytic hydrolysis of micro-crystalline and rice straw-derived cellulose over a chlorine-doped magnetic carbonaceous solid acid[J]. Industrial Crops Products, 2016, 84: 408-417. DOI:10.1016/j.indcrop.2016.02.039 |

| [6] |

Harish S, Michael D P, Bensely A, et al. Mechanical property evaluation of natural fiber coir composite[J]. Materials Characterization, 2009, 60(1): 44-49. DOI:10.1016/j.matchar.2008.07.001 |

| [7] |

何录菊, 邵先亦. 表面改性对三种天然纤维增强聚丙烯复合材料拉伸性能的对比研究[J]. 科学技术与工程, 2016, 16(25): 38-43. HE Lu-ju, SHAO Xian-yi. A comparative study on the tensile properties of three kinds of natural fiber reinforced polypropylene composites[J]. Science Technology and Engineering, 2016, 16(25): 38-43. DOI:10.3969/j.issn.1671-1815.2016.25.006 |

| [8] |

强琪, 张敏, 徐丹, 等. 纤维改性对小麦秸秆纤维/PBS复合材料性能的影响[J]. 塑料科技, 2013, 41(1): 78-83. QIANG Qi, ZHANG Min, XU Dan, et al. Effect of straw fiber modification on properties for wheat straw fiber/PBS composite[J]. Plastics Technology, 2013, 41(1): 78-83. |

| [9] |

强琪, 张敏, 徐丹, 等. 改性小麦秸秆纤维对PBS复合材料性能的影响研究[J]. 塑料工业, 2012, 40(10): 52-57. QIANG Qi, ZHANG Min, XU Dan, et al. Study on impact of modified wheat straw fibers on PBS composites properties[J]. China Plastics Industry, 2012, 40(10): 52-57. |

| [10] |

丁芳芳, 李延超. 不同秸秆纤维增强聚己内酯复合材料的力学及降解性能研究[J]. 化工新型材料, 2014, 42(5): 130-131. DING Fang-fang, LI Yan-chao. Study on the mechanical property and degradability of different straw fiber/PCL[J]. New Chemical Materials, 2014, 42(5): 130-131. |

| [11] |

丁芳芳, 张敏, 王景平, 等. 玉米秸秆纤维/PBS复合材料的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程, 2011, 27(10): 158-161. DING Fang-fang, ZHANG Min, WANG Jing-ping, et al. Preparation and performance of corn straw fiber/PBS composites[J]. Polymer Materials Science & Engineering, 2011, 27(10): 158-161. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35