文章信息

- 田昌玉, 林治安, 赵秉强, 车升国, 孙文彦, 李志杰

- TIAN Chang-yu, LIN Zhi-an, ZHAO Bing-qiang, CHE Sheng-guo, SUN Wen-yan, LI Zhi-jie

- 氮肥利用率测定规范化探讨

- Discussing the Determination Standard of Recovery Efficiency of Nitrogen Fertilizer

- 农业资源与环境学报, 2016, 33(4): 327-333

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2016, 33(4): 327-333

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2016.0025

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-01-18

肥料利用率一直是我国学术界和政府关注的焦点,施用氮肥是粮食增产、保证我国粮食安全的重要措施,也是不得已而为之的消耗能源、威胁环境的行为之一[1],只有经济、高效的施肥方法和施肥量,才可能保障粮食安全和人类赖以生存的环境[2, 3]。氮肥利用率是权衡氮肥对作物增产效果和环境影响的主要参数,也是目标产量法计算推荐施肥量的科学依据,还是评价新型肥料效果和栽培技术水平的重要参数。学术界和政府都期待利用氮肥利用率来衡量我国氮肥应用能否达到保障粮食供给与保护环境平衡的双重目标。因此,关于氮肥利用率的研究具有重要的理论意义和现实迫切性,同时氮肥利用率研究领域也存在疑虑和困惑[1, 4, 5, 6],测定方法还存在一些不足,是一个需要进一步研究和讨论的重要问题[7]。

第一,差减法和15N示踪法测定的氮肥利用率结果大小关系上存在不一致。朱兆良先生[8]认为:基于“加入氮交互作用”产生的“激发效应”和“稀释效应”,差减法测定的氮肥利用率结果大于15N示踪法测定结果;宇万太等[9]认为:施肥产生的“激发效应”和“稀释效应”是两个相反的作用,不能确定是差减法测定结果高,还是15N示踪法测定结果高;田昌玉等[10]认为:15N示踪法和差减法计算的氮肥利用率是两个意义不同的参数。

第二,差减法计算氮肥利用率数值低而不稳,并对此计算方法产生一定程度上的怀疑并进行了计算方法的改进研究。国内许多单位利用差减法在稻麦的田间试验中测定的结果表明,其变动于9%~72%之间,平均值在30%~40%之间”[1],张福锁等[11]总结大量调查结果后认为,氮肥利用率最低值为0.3%,最高值88.9%,氮肥利用率作为一个理论参数,其变幅大得很难信服,其数值小得让技术人员不能被接受。差减法计算氮肥利用率方法改进方面:刘巽浩等[12]质疑了氮肥利用效率若干传统观念。李世清等[4]认为:常规差减法计算的氮肥利用率无法准确估计实际结果,应该用叠加(累积)氮肥利用率;巨晓棠等[6]主张:氮肥叠加利用率更能表示氮肥的实际利用率。沈善敏提出“比值法”改变氮肥利用率计算方法;宇万太等[9] 表明“无论15N标记法或传统的差值法,均不可能获得可信的结果”;王火焰等[14]提出养分真实利用率的计算方法,其核心观点是施用的氮肥只有两个途径,一部分损失掉、另一部分被真实利用,提了相应的计算公式;巨晓棠[15]提出了氮肥有效率的概念,也主张损失率+有效率=100%的理念,计算公式是根据示踪法测定结果计算。差减法计算氮肥利用率结果变异大,一方面可能是因为计算方法有待进一步改善,另一方面也可能有测定氮肥利用率的规范需要进一步完善的缘故。

本研究着重从测定氮肥利用率规范上,揭示和分析氮肥利用率变化大的根源。在一个长期氮肥定位试验上,按照常规差减法计算氮肥利用率,其计算结果会随试验年限的增加逐渐增加。通过分析计算氮肥利用率年际间变化规律特点,讨论氮肥利用率计算方法及测定规范问题。分析不同年份计算氮肥利用率变化趋势,以期从试验结果年限上寻找氮肥利用率稳定的时间,丰富现有常规计算方法的规范。

1 材料与方法 1.1 试验地概况试验于2007年秋在中国农业科学院山东陵县试验区进行。试验站(37°20′N,116°38′E,海拔20 m)属暖温带半湿润半干旱季风气候区。年平均气温12.9 ℃,大于0 ℃积温4 750~5 000 ℃,日照时数2 592 h,无霜期为208 d,年平均降水量547.5 mm,年蒸发量2 000 mm,地下水埋深2.7~3.0 m。试验地土壤类型为潮土,土壤养分含量见表 1。

定位试验从2007年10月开始,采用小麦-玉米轮作一年两熟种植方式,化肥氮每季按0、60、120、180、240、300 kg·hm-2施用;磷肥统一按每年225 kg·hm-2(P2O5)、钾肥按每年450 kg·hm-2(K2O)施用。2009年10月播种开始,化肥氮每季施用量分别为0、45、90、120、180、240 kg·hm-2,磷肥和钾肥保证统一施肥量。试验按照不同的施用量分6个处理,3次重复,18小区,小区面积100 m2。

种植作物品种:2007—2009年夏玉米(浚单20)和小麦(烟农19),2009年10月份开始小麦品种:石麦15,玉米品种:郑丹958。

施肥方法:磷钾肥做基肥一次施肥,氮肥玉米一次性追肥(小口期),小麦氮肥50%基肥、50%追肥,试验期间小麦、玉米秸秆不还田。

1.3 分析方法植物全氮测定采用H2SO4-H2O2法消煮后,按常规凯氏定氮测定。

1.4 计算与统计分析氮肥利用率计算公式:

式中,REN为氮肥利用率(%);U为施氮肥小麦收获时地上部(包括籽粒和秸秆)的吸氮总量;U0为未施氮肥小麦收获期地上部(包括籽粒和秸秆)的吸氮总量;FN代表化肥氮的投入量。

数据采用Excel 2007、SAS软件进行处理和分析。

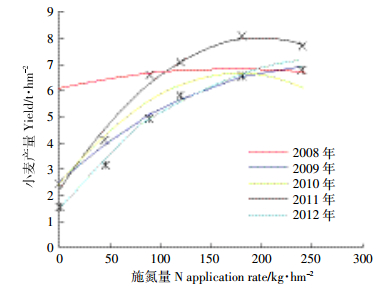

2 结果与分析 2.1 不同年份小麦产量与化肥氮关系曲线小麦产量是最重要的指标之一,也能在一定程度上反映氮肥利用率的变化,小麦产量对氮肥的响应规律是揭示氮肥利用率年际变化的关键指标。

图 1是2008—2012年间小麦产量与化肥施用量二次回归关系图。从图 1中可以看出,第一,小麦产量主要受施化肥氮素量的影响,化肥氮在200 kg·hm-2以下施氮肥能增加小麦产量。第二,小麦产量还随年份的变化有较大的变化,大约施氮量小于150 kg·hm-2会随着年限的推移,小麦产量有逐渐下降的趋势,尤其是施氮量不足100 kg·hm-2,随着年限的增加,小麦产量迅速下降。第三,小麦产量还受年际间气候等因素影响,不同年份的小麦产量有跳动。

|

| 图 1 小麦产量曲线年际间变化 Figure 1 Interannual variation of wheat yield and N application rate response curve |

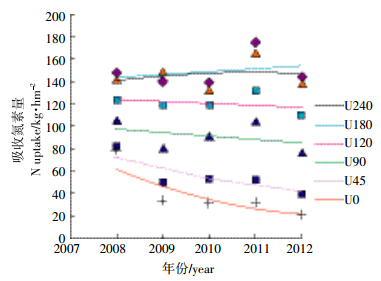

小麦氮肥利用率计算公式就是由小麦吸收氮素量和施肥量组成,小麦吸收氮素量的变化直接影响氮肥利用率的变化规律。通过分析小麦吸收氮素量的年际变化,将有利于理解和分析氮肥利用率计算方法的含义,利于找出计算方法有待于规范之处,便于提出计算方法或规范氮肥利用率计算方法。

小麦吸收氮素量随年份的变化,随施氮肥的不同而有差异,结果见图 2。图例中U0、U45、U90、U120、U180、U240分别代表施氮肥量为0、45、90、120、180 、240 kg N·hm-2小麦吸收氮素随年份的变化趋势线。其中的曲线趋势可分为2种类型线,第一种是小麦吸收氮素量随年份推移基本保持恒定型,第二种是小麦籽粒吸收氮素量随年份推移逐年下降类型。

|

| 图 2 小麦籽粒吸收氮素的年际变化 Figure 2 Interannual variation of wheat N uptake |

第一种类型,小麦籽粒吸收氮素量随年份推移基本保持恒定型,图 2中趋势线U120、U180和U240是这种类型,表明此类型都能保持稳定的氮素吸收量,按计算公式判断氮肥利用率应该是一个相对稳定的数值,但从下文计算结果上分析,氮肥利用率随年份逐年升高,而且前几年升高迅速。

第二种类型,小麦籽粒吸收氮素量随年份推移逐年下降类型,图 2中曲线U0、U45、U90属于这一类型,施氮肥量在0、45、90 kg·hm-2情况下,小麦籽粒逐年减产,施氮肥不能维持土壤氮素的平衡,土壤氮素肥力下降。特别是不施氮肥对照处理小麦吸收氮素的降低,会影响其他处理的氮肥利用率,这种对照处理吸收氮量的年际间变化,影响到其他施氮肥处理氮肥利用率变化,存在一定问题,下文将重点讨论。

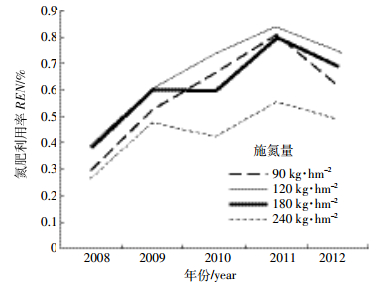

2.3 小麦氮肥利用率年际变化氮肥利用率变异大的主要原因之一是测定年份的问题,通过氮肥利用率年份间变化与实际产量变化的比较,期待发现当前氮肥利用率计算规范的欠缺,更好地规范计算和测定氮肥利用率。图 3是氮肥利用率的年际间变化,图中看出两个重要现象。

|

| 图 3 氮肥利用率年际间变化 Figure 3 Interannual changing of REN |

首先,4种施肥量的氮肥利用率随年限的推移有增加的趋势(2012年小麦蚜虫很严重,减产),第5年比第1年成倍增加。施氮肥120 kg·hm-2的小麦氮肥利用率增加最快,施氮肥240 kg·hm-2处理小麦氮肥利用率增加最慢。氮肥利用率的增加主要源于空白对照处理小麦吸收氮素的逐年减少。其次,氮肥利用率会在年际间有波折。这种波折是空白对照和施肥处理,受气候条件波动的影响造成。

3 讨论 3.1 空白对照年际变化直接影响氮肥利用率年际变化施氮肥量120 kg·hm-2和240 kg·hm-2氮肥处理,小麦吸收氮素量随年份变化趋于稳定,计算的氮肥利用率逐年上升,而且施氮肥量120 kg·hm-2处理的氮肥利用率最高。一般概念是施肥保持稳定,氮素吸收量年复一年基本相同,氮肥利用率也应该基本恒定;但是,定位试验结果表明:利用常规差减法计算的氮肥利用率方法计算的氮肥利用率逐年上升,逐渐趋于稳定。其根本原因是氮肥的空白对照处理(公式(1)),小麦吸收的氮素量逐年降低造成的。无论是施肥处理还是空白对照处理,通过一定年限的定位试验,都能达到一个产量相对稳定状态[16],只有等到空白对照处理小麦吸收的氮素量达到相对稳定时候,常规的氮肥利用率计算方法计算结果才有可能保持一个相对稳定的结果。

图 2中施氮肥量90 kg·hm-2处理的小麦,吸收氮素量在2008—2012年期间逐年减少,而在图 3中表明:其氮肥利用率有逐年上升的趋势,这种现象仍然是空白对照处理小麦吸收氮素量逐年较快速度降低造成的。

同样施肥量,小麦吸收氮素量逐年降低或基本不变,试验开始5年内,计算的氮肥利用率还逐年升高,这说明常规差减法计算氮肥利用率公式存在一定问题,需要慎重考虑,问题之一就是空白对照吸收的氮素量只有等到年复一年相对稳定,才能利用当前常规氮肥利用率公式计算,试验开始2年内不能应用于计算氮肥利用率(公式(1)),否则计算得出氮肥利用率年际变化大的结果。目前计算氮肥利用率中,往往利用第1到第3年试验结果计算[17, 18],其计算结果稳定性应该慎重考虑。

我们已经确信小麦产量对氮肥的响应规律,不能应用第1年的试验结果,图 1显示:不施氮肥对照处理第1年的小麦产量约为6 t·hm-2,图 2中表明:不施氮肥对照处理第1年小麦籽粒吸收的氮素量约为60 kg·hm-2,但是不能表示为一般的规律认为:不施氮肥小麦的产量和小麦籽粒吸收氮素量分别约为6 t·hm-2和60 kg·hm-2。只有当不施氮肥处理的小麦产量和籽粒吸收氮素量达到相对稳定的结果时,才能表述成一般规律。因此应用第1年小麦籽粒吸收的氮素量,通过公式(1)计算的氮肥利用率也不具有普遍规律性,只有当空白对照小麦产量达到相对稳定的结果,才具有普遍规律性。

图 2结果显示,空白对照在第3年的结果就基本接近稳定值,为了减少年际间气候变化对空白对照小麦吸收氮素量影响,采用2010、2011年和2012年3年平均值作为空白对照吸收氮素值U0(U0=27.588 kg N·hm-2)。相对稳定的U0,能为反映当地气候、大气沉降氮、土壤类型及作物特性的参数,选择相对稳定、多年平均值将能更合理科学地计算氮肥利用率。

3.2 施肥量对氮肥利用率年际变化影响及其变化分析常规差减法计算氮肥利用率,在试验前3年,U0随年份推移迅速下降,影响到不同年份计算氮肥利用率的变化,文中试验结果建议采用2010年后的3年平均值作为U0值,能代表不施氮肥(环境)对小麦吸收氮素的贡献,不同的施肥量对氮肥利用率年际变化也有一定的影响。

低施氮肥量情况,随着年限的推移,施肥量满足不了作物生长需求,逐渐消耗土壤库存氮素,造成土壤氮素肥力下降,小麦吸收氮素逐年降低,图 2中施肥量小于120 kg·hm-2处理吸收氮素量都逐年降低,最后趋于平衡[16]。在吸收氮素量趋于平衡之前,小麦吸收的氮除了施肥和环境携入氮的贡献之外,还有原有土壤氮素的贡献,计算的氮肥利用率会偏高,只有当接近平衡态时候,小麦吸收的氮素主要来源于施氮肥和环境携入氮,计算的结果才稳定可靠。

在总结施肥对产量影响的过程中,前两年的产量与施肥量之间关系很难解释,往往第一年空白对照的产量于施肥的产量差异不明显,或者第一年不施肥产量基本不减产,不能得出不施肥也不减产的结论,早在18世纪著名矿质营养学创始人李比希[19]就表明:第1年不施肥不减产,也不代表施肥没效果。计算氮肥利用率也应该等到试验结果达到年复一年相对稳定,才能计算出稳定可靠的氮肥利用率参数,而且要取多年平均值。

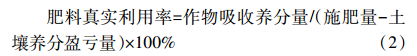

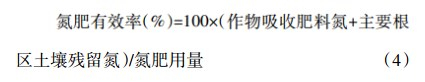

3.3 土壤氮素相对平衡状态计算方法与其他计算方法比较 3.3.1 土壤氮素相对平衡状态计算方法与真实利用率比较王火焰等[14]提出的肥料真实利用率计算方法也是在差减法计算氮肥利用率数值偏低变异较大基础上提出,其计算公式表示为:

当土壤养分达到年复一年相对稳定阶段,也就是公式(2)中,土壤养分盈亏量接近于0条件,公式(2)也可以写成:

在土壤养分库相对稳定阶段,常规差减法计算公式(1)和真实利用率计算公式(3)仅仅有一处差别。差减法计算公式(1)中分母多减一个空白对照吸收的氮素(U0)。在土壤养分相对(年际间)平衡阶段,U0代表的是土壤所在环境下,作物消耗环境输入氮吸收到的氮素量。因此在土壤养分相对平衡状态下,公式(1)表达氮肥利用率更合理一些。从理论上分析,公式(3)中,因作物吸收的氮没有减去吸收环境养分量,而使计算结果偏高,但是实际上很难达到土壤养分相对平衡;而且土壤养分相对平衡状态下,U0值也比较小,对计算结果影响不会大。

在土壤养分相对平衡状态下,差减法与真实利用率计算方法具有一致性,也有一定差别。往往达到土壤养分相对平衡也不太容易,也都是接近土壤养分平衡状态下测定,与真实养分利用率测定结果差异不会太大。

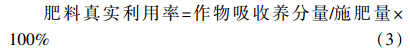

3.3.2 土壤氮素相对平衡状态计算方法与氮肥有效率方法比较氮肥有效率的概念是巨晓棠[15]提出,认为传统的氮肥利用率仅仅是一个相对概念,具有多方面的局限性,提出计算公式为:

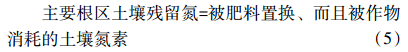

上述关系一般指示踪法的计算公式,如果土壤养分达到相对平衡,那么公式(4)中,有多少“主要根区土壤残留氮”,就有多少土壤氮素养分被肥料氮置换,而且被作物所消耗。因此,被肥料置换、而且被作物消耗的土壤氮素养分大部分被作物吸收,其吸收量简单表示为置换吸收氮。那么土壤养分相对平衡条件下就有关系式:

在土壤中,肥料氮素置换土壤氮素量(被作物消耗)也可以看作肥料氮素被作物消耗,土壤氮素没有被消耗(土壤养分相对平衡),那么作物吸收肥料的氮素包括公式(4)中“作物吸收肥料氮”和公式(5)中“置换吸收氮”,因此氮肥利用率最好表示为:

从公式(4)、公式(5)、公式(6)和公式(7)判断,氮肥有效率(%)>氮肥利用率。但是巨晓棠[15]在关系式(4)中表述“主要根区土壤残留氮”,也不是肥料总残留量,而是肥料残留量的主要部分,特别是在中等肥力土壤上,氮肥有效率与氮肥利用率的测定值会很接近,氮肥有效率的提出方便了测定。

3.4 差减法计算氮肥利用率方法规范及建议讨论了空白对照小麦吸收氮素量年际变化,分析了施肥对小麦吸收氮素量的影响,研究表明:常规差减法计算氮肥利用率参数,不能在任何条件下都能随意计算出实际真实的氮肥利用率数值,往往通过2年或3年的试验结果,计算得出的氮肥利用率是否具有一般性规律,有待于进一步探讨,就像空白试验第1年不减产或减产幅度很小,也不能得出不施肥基本上不减产的一般性规律一样。肥料试验前两年的结果,是试验结果的现实,但是不能表述成普遍规律性;同样采用前两年(或者更长时间)试验结果,采用差减法计算氮肥利用率公式计算的结果,不能说明一般的规律性。

氮肥利用率计算公式仅仅涉及施肥量、对照吸收氮素和施肥吸收氮素。既然试验开始2年,对照和施肥处理作物吸收的氮素量(产量)不能真实客观反映普遍规律,那么,通过其计算的氮肥利用率也不能说明实际的一般性规律。建议计算氮肥利用率规范:

第一,空白对照吸收氮素达到相对稳定,文中采用3年以后。

第二,施肥处理作物吸收氮素量相对稳定,文中采用3年以后。

第三,必须采用稳定期内若干年的平均值,文中采用3年数据平均。

文中涉及的试验只有5年数据,施氮肥量为90、120、180、240 kg·hm-2,2010—2012年氮肥利用率平均值分别为69.5%、77.2%、69.2%、48.9%,2008—2009年氮肥利用率平均值分别为41.1%、49.9%、49.0%、37.3%。试验前两年的氮肥利用率平均值大约在30%~40%之间,与目前大多数文献的数值一致[20, 21, 22, 23, 24, 25],应用第3年以后的资料平均氮肥利用率结果看出,小麦籽粒氮肥利用率可望在经济施肥量范围内(120~180 kg·hm-2)达到70%以上,能够验证刘巽浩先生[12]在1990年的断言。

4 结论由于氮肥利用率参数的重要性,对氮肥利用率的质疑和关于氮肥利用率的测试和研究成为肥料效果研究的热点和焦点。目前氮肥利用率测定值客观存在变异性大和数值偏低的问题,这种问题的解决方法:第一,努力改进测试和计算方法;第二,规范测试方法。本研究对测定方法提出了3项测定规范,通过测定规范的制定,能够很大程度上克服测定结果偏低和变异大的问题。

| [1] | 朱兆良. 农田中氮肥的损失与对策[J]. 土壤与环境, 2000, 9(1):1-6. ZHU Zhao-liang. Loss of fertilizer N from plants-soil system and the strategies and techniques for its reduction[J]. Soil and Environmental Sciences, 2000, 9(1):1-6. (in Chinese) |

| [2] | 赵秉强, 梅旭荣. 对我国土壤肥料若干重大问题的探讨[J]. 科技导报, 2007, 27(8):65-70. ZHAO Bing-qiang, MEI Xu-rong. Discussion on some crucial issues related to soils and fertilizers in China[J]. Science & Technology Review, 2007, 27(8):65-70. (in Chinese) |

| [3] | 钟旭华, 黄农荣, 郑海波, 等. 不同时期施氮对华南双季杂交稻产量及氮素吸收和氮肥利用率的影响[J]. 杂交水稻, 2007, 22(4):62-66, 70. ZHONG Xu-hua, HUANG Nong-rong, ZHENG Hai-bo, et al. Effect of nitrogen application timing on grain yield, nitrogen uptake and use efficiency of hybrid rice in south China[J]. Hybrid Rice, 2007, 22(4):62-66, 70. (in Chinese) |

| [4] | 李世清, 李生秀. 旱地农田生态系统氮肥利用率的评价[J]. 中国农业科学, 2000, 33(1):76-81. LI Shi-qing, LI Sheng-xiu. Estimation of nitrogen fertilizer use efficiency in dryland agro-ecosystem[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2000, 33(1):76-81. (in Chinese) |

| [5] | 巨晓棠, 张福锁. 关于氮肥利用率的思考[J]. 生态环境, 2003, 12(2):192-197. JU Xiao-tang, ZHANG Fu-suo. Thinking about nitrogen recovery rate[J]. Ecology and Environment, 2003, 12(2):192-197. (in Chinese) |

| [6] | 巨晓棠, 潘家荣, 刘学军, 等. 北京郊区冬小麦/夏玉米轮作体系中氮肥去向研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2003, 9(3):264-270. JU Xiao-tang, PAN Jia-rong, LIU Xue-jun, et al. Study on the fate of nitrogen fertilizer in winter wheat/summer maize rotation system in Beijing suburban[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2003, 9(3):264-270. (in Chinese) |

| [7] | 巨晓棠, 刘学军, 张福锁. 冬小麦与夏玉米轮作体系中氮肥效应及氮素平衡研究[J]. 中国农业科学, 2002, 35(11):1361-1368. JU Xiao-tang, LIU Xue-jun, ZHANG Fu-suo. Study on effect of nitrogen fertilizer and nitrogen balance in winter wheat and summer maize rotation system[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2002, 35(11):1361-1368. (in Chinese) |

| [8] | 朱兆良. 中国土壤氮素研究[J]. 土壤学报, 2008, 45(5):778-783. ZHU Zhao-liang. Nitrogen in soil of China[J]. Acta Pedologica Sinica, 2008, 45(5):778-783. (in Chinese) |

| [9] | 宇万太, 周桦, 马强, 等. 氮肥施用对作物吸收土壤氮的影响——兼论作物氮肥利用率[J]. 土壤学报, 2010, 47(1):90-96. YU Wan-tai, ZHOU Hua, MA Qiang,et al. Effect of N fertilizer on uptake of soil N by crops with special discussion on fertilizer nitrogen recovery rate[J]. Acta Pedologica Sinica, 2010, 47(1):90-96. (in Chinese) |

| [10] | 田昌玉, 左余宝, 林治安,等. 氮肥利用率概念与15N示踪测定方法研究进展[J]. 中国农学通报, 2010, 26(17):210-213. TIAN Chang-yu, ZUO Yu-bao, LIN Zhi-an, et al. Review the concept of fertilizer nitrogen recovery rate and determination by 15N tracer[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2010, 26(17):210-213.(in Chinese) |

| [11] | 张福锁, 王激清, 张卫峰, 等. 中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J]. 土壤学报, 2008, 45(5):915-924. ZHANG Fu-suo, WANG Ji-qing, ZHANG Wei-feng, et al. Nutrient use efficiencies of major cereal crops in China and measures for improvement[J]. Acta Pedologica Sinica, 2008, 45(5):915-924. (in Chinese) |

| [12] | 刘巽浩, 陈阜. 对氮肥利用效率若干传统观念的质疑[J]. 农业现代化研究. 1990, 11(4):28-34. LIU Xun-hao, CHEN Fu. Query on nitrogen use efficiency of some traditional ideas[J]. Research of Agricultural Modernization, 1990, 11(4):28-34. (in Chinese) |

| [13] | 沈善敏. 关于肥料利用率的猜想[J]. 应用生态学报, 2005, 16(5):781-782. SHEN Shan-min. A conjecture on the fertilizer recovery measurement by field experiment[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2005, 16(5):781-782. (in Chinese) |

| [14] | 王火焰, 周健民. 肥料养分真实利用率计算与施肥策略[J]. 土壤学报, 2014, 51(2):10-18. WANG Huo-yan, ZHOU Jian-min. Calculation of real fertilizer use efficiency and discussion on fertilization strategies[J]. Acta Pedologica Sinica, 2014, 51(2):10-18. (in Chinese) |

| [15] | 巨晓棠.理论施氮量的改进及验证——兼论确定作物氮肥推荐量的方法[J]. 土壤学报, 2015, 51(5):1-12. JU Xiao-tang. Improvement and validation of theoretical N rate(TNR):Discussing the methods for N fertilizer recommendation[J]. Acta Pedologica Sinica, 2015, 51(5):1-12. (in Chinese) |

| [16] | 林治安, 赵秉强, 袁亮, 等. 长期定位施肥对土壤养分与作物产量的影响[J]. 中国农业科学, 2009, 42(8):2809-2819. LIN Zhi-an, ZHAO Bing-qiang, YUAN Liang, et al. Effects of organic manure and fertilizers long-term located application on soil fertility and crop yield[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2009, 42(8):2809-2819. (in Chinese) |

| [17] | 彭少兵, 黄见良, 钟旭华, 等. 提高中国稻田氮肥利用率的研究策略[J]. 中国农业科学, 2002, 35(9):1095-1103. PENG Shao-bing, HUANG Jian-liang, ZHONG Xu-hua, et al. Research strategy in improving fertilizer nitrogen use efficiency of irrigated rice in China[J]. Science Agricultura Sinica, 2002, 35(9):1095-1103. (in Chinese) |

| [18] | 宋海星, 李生秀. 玉米生长量、养分吸收量及氮肥利用率的动态变化[J]. 中国农业科学, 2003, 36(1):71-76. SONG Hai-xing, LI Sheng-xiu. Dynamics of nutrient accumulation in maize underdifferent water and N supply conditions[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2003, 36(1):71-76. (in Chinese) |

| [19] | 李比希(J V Liebig)著, 刘更另译. 化学在农业和生理学上的应用[M]. 北京:农业出版社, 1983:32-50. J V Liebig, LIU G L(translator). Chemical used in agriculture and physiology[M]. Beijing:China Agriculture Press, 1983:32-50. (in Chinese) |

| [20] | 门明新, 李新旺, 许皞. 长期施肥对华北平原潮土作物产量及稳定性的影响[J]. 中国农业科学. 2008, 41(8):2339-2346. MEN Ming-xin, LI Xin-wang, XU Hao. Effects of long-term fertilization on crop yields and stability[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2008, 41(8):2339-2346. (in Chinese) |

| [21] | 赵荣芳, 陈新平, 张福锁. 华北地区冬小麦-夏玉米轮作体系的氮素循环与平衡[J]. 土壤学报, 2009, 46(4):684-697. ZHAO Rong-fang, CHEN Xin-ping, ZHANG Fu-suo. Nitrogen cycling and balance in winter-wheat-summer-maize rotation system in Northern China Plain[J]. Acta Pedologica Sinica, 2009, 46(4):684-697. (in Chinese) |

| [22] | 刘立军, 徐伟, 桑大志, 等. 实地氮肥管理提高水稻氮肥利用效率[J]. 作物学报, 2006, 32(7):987-994. LIU Li-jun, XU Wei, SANG Da-zhi, et al. Site-specific nitrogen management increases fertilizer-nitrogen use efficiency in rice[J]. Acta Agronomica Sinica, 2006, 32(7):987-994. (in Chinese) |

| [23] | WANG Yuying, ZHU Bo, SHI Yan, et al. Effects of nitrogen fertilization on upland rice based on pot experiments[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2008, 39(11-12):1733-1749. |

| [24] | Sangakkara Ravi, Attanayake K B, Stamp Peter. Impact of locally derived organic materials and method of addition on maize yields and nitrogen use efficiencies in major and minor seasons of tropical South Asia[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2008, 39(17-18):2584-2596. |

| [25] | Glass Anthony D M. Nitrogen use efficiency of crop plants:Physiological constraints upon nitrogen absorption[J]. Critical Reviews in Plant Sciences, 2003, 22(5):453-470. |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33