文章信息

- 隋菲菲, 齐伟, 骆洪义, 路超, 宋伟民, 李岩

- SUI Fei-fei, QI Wei, LUO Hong-yi, LU Chao, SONG Wei-min, LI Yan

- 城市农业发展驱动力筛选和驱动机制定量分析——以潍坊市为例

- Driving Force Filtering and Driving Mechanism Analysis of Urban Agricultural Development in Weifang County, China

- 农业资源与环境学报, 2016, 33(2): 107-113

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2016, 33(2): 107-113

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2015.0247

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-10-15

2. 潍坊市国土资源局奎文分局, 山东 潍坊 261041

2. Kuiwen Branch of Weifang Bureau of Land and Resources, Weifang 261041, China

城市农业是指分布在高度城市化的大城市区及其延伸地带的农业,是依托城市的辐射和按照城市的需求发展起来的融生产性、生活性和生态性于一体的现代化大农业系统,具有高度规模化、产业化、科技化和市场化的特征[1, 2, 3]。城市一直以来被称作是“食物的荒漠”,但实际上,在城市进行农业生产的潜力巨大,尤其是保鲜期短、易腐烂的蔬菜、瓜果等农业产品的生产。随着城市居民生活水平的不断提高,人们已经从单纯满足解决温饱问题,转而对农业产品的品质和安全提出更高的要求,并且许多城市居民已经有意愿和能力亲自参与农业产品的生产,以获得更加新鲜、健康和环保的食物。

在一些发达国家,城市农业已成为一种对公众十分具有吸引力的土地利用形式。规划师、政府官员及社会团体都对“城市农业有助于构建完善的本地食物系统,使城市从消费化石资源的消费型城市(Fossil city)向生产粮食、能源和资源的生产型城市(Productive city)转变,促进城市生态、经济、社会多方面可持续发展,特别是保障粮食安全,增强城市弹性”给予认可[4]。发达国家的学者一般从城市生态环境和社会公平视角出发,基于城市空间和城市社会对城市农业开展研究[5, 6, 7, 8, 9];Craig Pearson[10]研究了通过城市绿化加强可持续生计和粮食安全的能力,赋予居民多功能使用城市绿色空间和改善治理低收入社区、城市食品价格波动中的多维度农业和城市贫困人口的城市可持续农业等;Luc J A Mougeot[11]提出城市农业持续发展的关键在于融入城市系统,并指出这是城市农业在技术和经济方面比乡村农业更具有优势的关键原因。Mia Lehrer等[12]指出了城市农业对社区生活的诸多益处——通过绿色空间介入提升城市环境质量以及降低污染和全球变暖等。国内学者早期对城市农业的研究集中于定义、特征、功能等方面的理论探究[13],近来年深入到发展水平评价、发展模式、空间布局、生态安全评价可持续性等诸方面,并且由定性描述走向定量分析。果雅静等[14]运用灰色评估方法对北京现代城市农业的综合发展水平进行评估;齐爱荣等[15]通过主成分分析法,定量分析了西安市城市化与城市农业之间的耦合关系;邓楚雄等[16]构建了上海市城市农业可持续发展的定量综合指标,从时间尺度上对上海市城市农业可持续性发展进行定量评价。当前鲜有学者从城市农业发展的驱动力及其驱动机制等根源方面进行研究,用一定的定量化方法选取驱动力研究城市农业发展的动力因子是一种新视角。

本文在借鉴国内外已有相关研究成果的基础上,构建了一套能凸显城市农业特色的驱动机制指标,建立了潍坊市城市农业发展的驱动力模型,为科学指导和宏观调控城市农业发展提供借鉴和建议。

1 材料与方法 1.1 研究区概况潍坊市位于山东半岛中部,北纬35°41′~37°26′、东经118°10′~120°01′之间,处于北温带季风区,背陆面海,气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候。潍坊地势总体特征是南高北低。2011年底,潍坊市城镇化率达到56.4%。目前,全市共建成各类都市现代农业园区615处,其中生产型园区388处,科技示范型园区157处,休闲观光型园区70处,园区总面积14.27万hm2,辐射带动面积达28.13万hm2。现代城市农业发展在危机中蕴含着勃勃生机。

1.2 数据来源本文研究数据来源于《潍坊市统计年鉴》、《中国统计年鉴》和潍坊市国土局及中国经济社会发展统计数据库。

1.3 研究方法城市农业以其融生产、生态、科技、环境、观赏为一体的综合功能推动着城市发展,同时城市经济、社会和生态问题也影响和制约着城市农业可持续发展[15, 16, 17]。本研究结合研究区实际情况,广泛征询相关领域专家的意见,并充分考虑指标数据可获取性,以2003—2012年的数据样本为基础,综合分析研究区城市农业发展变化的驱动机制,将驱动机制分成经济、社会、资源和环境4个子系统[18, 19, 20],从城市农业发展的众多驱动变量中提取若干主要的公因子,采用SPSS19进行相关性分析并结合主成分分析构建驱动力指标体系。为减弱驱动力之间多重共线性和样本点偏少的影响,通过DPS软件借助偏最小二乘法构建驱动力模型。原始指标体系及指标说明见表 1。

|

由于原始数据存在量纲上的差异,缺乏可比性,因此将原始数据进行标准化处理,得到各驱动力和城市农业产量增加值的相关系数(表 2)。为了减少误差,避免删除重要的驱动力,设置相关系数阀值为0.4[21],剔除相关系数小于阀值的驱动力指标。经分析,根据表 2计算结果,剔除X11、X12、X13、X26、X41、X43等与Y的相关性系数在0.4以下的因子。

|

各驱动力指标之间的相关性系数见表 3,发现各驱动力指标之间仍存在一定程度的多重共线性问题。本次研究采用的是2003—2012年的时序数据,数据样本点较少,共有15个,使用一般的线性回归模型造成的误差偏大。与一般的多元线性回归模型相比,偏最小二乘法(PLS)具有不受数据非多元正态性的干扰、可以克服多变量共线性的问题、适用于小样本等特点[21],故本次研究使用PLS进行回归建模。

|

从表 4中,可以取得每个主成分的方差,即特征根。由于前3主成分的累计方差贡献率已经达到90%以上且特征根大于1,所以用3新变量来代替原来的15个变量[22]。为了更直观地分析主成分与各个变量的相关性,根据主成分因子载荷矩阵和计算的特征向量求得每个主成分的表达式。

|

主成分表达式:

F1=0.270×X14+0.298×X15+0.295×X16+0.212×X21+0.308×X22+0.299×X23+0.292×X24+0.224×X25+0.177×X31+0.200×

X32+0.308×X33-0.200×X42+0.293×X44-0.241×X45-0.190×X46

F2=0.022×X14-0.051×X15-0.067×X16+0.111×X21-0.017×X22+0.035×X23-0.101×X24+0.167×X25+0.200×X31-0.222×X32-0.009×X33-0.141×X42+0.012×X44+0.152×X45-0.048×X46

F3=-0.060×X14-0.004×X15+0.001×X16-0.171×X21-0.003×X22+0.037×X23-0.068×X24+0.121×X25+0.143×X31+0.043×X32-0.037×X33+0.154×X42-0.283×X44-0.037×X45-0.130×X46

第一主成分,除X31和X46之外,其余变量系数都在0.2~0.3附近,说明第一主成分是其余变量的综合,而第二主成分主要反映了人均耕地面积(X31)和有效灌溉面积(X32)的信息,第三主成分反映的是环境污染治理投资占市域GDP比值(X46)的信息。

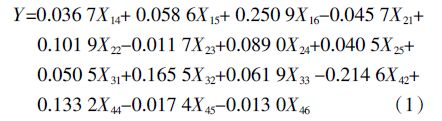

2.2 驱动力模型构建及检验 2.2.1 模型构建使用DPS软件进行驱动力分析,提取自变量Xi(i=1,2,3,4)集合的第一主成分,得到t1 /u1平面图(图 1),主轴及成分值见表 5、表 6。从表 5中可以看出,第一主成分携带的信息量最多,其次是第二主成分,再次是第三主成分,这与上述所选3个主成分建模是一致的。观察图 1可知,所有样本在图中的排列近似于一条直线,说明各驱动力指标和因变量之间存在一定的线性关系,符合采用PLS方法构建Y对X的线性模型。因此可得到影响Y值变化的PLS分析模型,见公式(1)。

|

|

|

| 图 1 t1 /u1平面图 Figure 1 Ichnography of t1 /u1 |

表 7为模型检验参数,经检验标准化后模型R2均值为0.993 3,Press残差均值为0.210 1,表明模型预测能力较强。图 2为实际值与拟合值曲线,表明模型对数据的响应程度较高,即模型拟合度较优。

|

|

| 图 2 潍坊市城市农业产值增加量实际值与拟合值曲线 Figure 2 The curve of actual value and fitting value about the urban agricultural added value in Weifang County |

研究区城市农业发展的正驱动因子为农村居民人均纯收入、农业机械总动力、有效灌溉面积、城市污水集中处理率,驱动指数(即回归方程中的标准回归系数)分别为0.250 9、0.101 9、0.165 5、0.133 2,负驱动因子为农用塑料薄膜使用量,驱动指数为-0.214 6。这是因为随着经济水平的提高,人们越来越不满足于传统的耕作方式和土地利用方式,转而寻求功能多样、业态丰富的现代农业综合体系。城市农业的发展,改变了农业的弱势格局,使农业处于一个较为有利的经营位置,提高了从业人员的平均劳动报酬,而且随着生态城市建设,农业生态功能强化,科技投入加大,规模化、精准化和集约化城市农业不断发展。但同时,随着城镇化水平的提高,土地非农化导致不断被压缩农业生产空间和日益加剧的环境污染成为城市农业发展的障碍因子。

3 讨论本研究结果显示,经济子系统逐渐成为城市农业发展的主要贡献因子,社会子系统对城市农业发展促进作用越来越大,城市农业发展受环境压力影响较大,该结果与相关研究结果一致[16, 19]。同时,本研究还发现人均耕地面积减少与城市农业发展呈正相关关系。人均耕地面积减少不仅促进了精准农业的发展,而且促使公众从仅仅关注大面积土地转向注重未被充分利用的阳台、屋顶、庭院、立体墙面、功能单一的公园等城市“失落空间”的开发利用。城市农业是将农业的生产、生活、生态功能结合于一体的产业,“购买本地食材”意味着更新鲜和更健康的食物、更稳固的本地经济以及直接与商品生产者对话,城市以其独有的经济条件和社会需求催生了城市农业,如何用新的方式把农业完全融入城市生活中,寻求城市农业发展的新模式,满足市民回归田园的需求并提高参与性是有待研究的新课题,城市农业不同的发展和运营模式也必将极大地影响当下城市空间的肌理与结构。本研究还存在很多不足之处,主要表现在没有对政策因素予以考虑,随着城市农业的发展,城市农业必将被纳入城市规划体系,与土地利用总体规划、城镇发展规划、新型农业规划相衔接,这一过程需要加强政策扶持力度,如何将政策因素定量化分析,还需要进一步的研究和创新。

4 结论(1)本研究结合研究区实际情况共构建15项有效驱动力指标。

(2)2003—2012年研究区城市农业产值实际增加量约402 043万元,拟合值增加量约401 128万元,增速均约为65%,模型拟合精度0.99,说明拟合值较好地拟合了实际值。

(3)对研究区城市农业发展影响最大的正驱动因子为农村居民人均纯收入、农业机械总动力、有效灌溉面积、城市污水集中处理率,驱动指数分别为0.250 9、0.101 9、0.165 5、0.133 2,负驱动因子为农用塑料薄膜使用量,驱动指数为-0.214 6。驱动指数越大,表明驱动因子的驱动作用力越强。

(4)研究区城市农业发展经过2003—2007年的缓慢上升和平缓期后,持续稳步上升,总体来看,研究区城市农业发展能力态势明显。

| [1] | 方志权, 吴卫芳, 王威. 中国城市农业理论研究若干争议问题综述[J]. 中国农学通报, 2008, 24(8):521-525. FANG Zhi-quan, WU Wei-fang, WANG Wei. A literature review of disputes and issues in the research on Chinese urban agriculture theories[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2008, 24(8):521-525.(in Chinese) |

| [2] | 王爱玲, 陈慈, 张平, 等. 新时期北京都市型现代农业发展的战略思考[J]. 中国农学通报, 2011, 27(2):281-284. WANG Ai-ling, CHEN Ci, ZHANG Ping, et al. Strategic consideration on the development of urban modern agriculture in Beijing in new era[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2011, 27(2):281-284.(in Chinese) |

| [3] | 李良涛, 王文惠, Lorraine Weller, 等. 美国市民农园的发展、功能及建设模式初探[J]. 中国农学通报, 2011, 27(33):306-313. LI Liang-tao, WANG Wen-hui, Lorraine Weller, et al. Exploration on the development, multi function and construction of community gardens in the United States[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2011, 27(33):306-313.(in Chinese) |

| [4] | 邓楚雄. 上海都市农业可持续发展研究[D]. 上海:华东师范大学, 2009:120-121. DENG Chu-xiong. Study on the sustainable development of urban agriculture in Shanghai[D]. Shanghai:East China Normal University, 2009:120-121.(in Chinese) |

| [5] | Mbiba B, M Huchzemeyer. Contentious development:Peri-urhan studies in sub-Saharan Africa[J]. Progress in Development Studies, 2002, 2(2):113-131. |

| [6] | Lynch K, Binns T, Olonfin E. Urban agriculture under threat:The land security question in Kano, Nigeria[J]. Cities. 2001, 15(3):159-171. |

| [7] | Mougent L. Urban agriculture:Definition, presence, potentials and risks[M]//Bakker, et al. Growing food:Urban agricultue on the policy agenda. Feldafing:German Foundation for International Development, 2000. |

| [8] | Hovorka A. The(re) production of gendered positionality in Botswana's commercial urban agriculture sector[J]. Annals of the Association of Amercian Geographers, 2005, 95(2):294-313. |

| [9] | Basim Saifi, Lars Drake. Swedish agriculture during the twentieth century in relation to sustainability[J]. Ecological Economice, 2008, 68(1-2):370-380. |

| [10] | Craig Pearson. Urban agriculturte:Diverse activities and benefits for city society[M]. London:Earthscan Ltd, 2010. |

| [11] | Luc J A Mougeot. Urban agriculture:Concept and definition[J]. Urban Agriculture Magazine, 2000, 1(1):5-7. |

| [12] | Mia Lehrer, Maya Dunne. Urban agriculture:Practices to improve cities[J]. Urban Land, 2011(January/February). |

| [13] | 李洪庆, 刘黎明. 现代城郊农业功能定位和布局模式探讨——以北京市为例[J]. 城市发展研究, 2010, 17(8):62-67. LI Hong-qing, LIU Li-ming. The function orientation and layout pattern of modern suburban agriculture:A case study of Beijing[J]. Urban Studies, 2010, 17(8):62-67.(in Chinese) |

| [14] | 果雅静, 高尚宾, 吴华杰, 等. 都市型现代农业综合发展水平评价方法研究[J]. 中国生态农业学报, 2008, 16(2):495-501. GUO Ya-jing, GAO Shang-bin, WU Hua-jie, et al. Evaluation method of integrated development of urban modern agriculture[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2008, 16(2):495-501.(in Chinese) |

| [15] | 齐爱荣, 周忠学, 刘欢. 西安市城市化与都市农业发展耦合关系研究[J]. 地理研究, 2013, 32(11):2133-2142. QI Ai-rong, ZHOU Zhong-xue, LIU Huan. The coupling relationship between urbanization and urban agriculture development in Xi'an City[J]. Geographical Research, 2013, 32(11):2133-2142.(in Chinese) |

| [16] | 邓楚雄, 谢炳庚, 吴永兴, 等. 上海都市农业可持续发展的定量综合评价[J]. 自然资源学报, 2010, 25(9):1577-1588. DENG Chu-xiong, XIE Bing-geng, WU Yong-xing, et al. The quantitative & comprehensive appraisal of urban agricultural sustainable development in Shanghai[J]. Journal of Natural Resources, 2010, 25(9):1577-1588.(in Chinese) |

| [17] | 冯海建, 周忠学. 城市化与都市农业功能交互耦合关系及时空特征分析[J]. 地理与地理信息科学, 2014, 30(6):57-63. FENG Hai-jian, ZHOU Zhong-xue. Study on the relationship and spatial-temporal characteristics of interactive coupling between urbanization and urban agriculture function[J]. Geography and Geo-Information Science, 2014, 30(6):57-63.(in Chinese) |

| [18] | 关海玲, 陈建成, 李卫芳. 我国都市农业评价指标体系的实证研究——基于因子分析[J]. 技术经济, 2011, 30(4):42-45. GUAN Hai-ling, CHEN Jian-cheng, LI Wei-fang. Empirical study on evaluation index system of urban agriculture:Based on factor analysis[J]. Technology Economic, 2011, 30(4):42-45.(in Chinese) |

| [19] | 高春雨, 邱建军, 尹昌斌. 郑州市都市型现代农业发展水平评价与模式选择[J]. 中国农业资源与区划, 2013, 34(1):18-23. GAO Chun-yu, QIU Jian-jun, YIN Chang-bin. Evaluation on the development of Zhengzhou metropolis modern agriculture and the mode selection[J]. Chinese Journal of Agrieultural Resources and Regional Planning, 2013, 34(1):18-23.(in Chinese) |

| [20] | 张莉侠, 马莹, 谈平. 都市农业发展水平评价研究综述[J]. 中国农业资源与区划, 2015, 36(1):44-49. ZHANG Li-xia, MA Ying, TAN Ping. Review on evaluation of the development level of urban agriculture[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2015, 36(1):44-49.(in Chinese) |

| [21] | 郑筠, 张兆安. 湖南省耕地变化的驱动力筛选和驱动机制分析[J]. 国土资源科技管理, 2014, 31(1):48-54. ZHENG Yun, ZHANG Zhao-an. Driving force filtering and driving mechanism analysis of cultivated land changes in Hunan Province[J]. Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2014, 31(1):48-54.(in Chinese) |

| [22] | 杨梅, 杨广录, 侯永平. 区域土地利用变化驱动力研究进展与展望[J]. 地理与地理信息科学, 2011, 27(1):95-100. YANG Mei, YANG Guang-lu, HOU Yong-ping. Advances and prospects of the force of regional land use change researces[J]. Geography and Geo-Information Science, 2011, 27(1):95-100.(in Chinese) |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33