文章信息

- 胡亮, 文礼章, 彭云鹏, 易倩, 徐练

- HU Liang, WEN Li-zhang, PENG Yun-peng, YI Qian, XU Lian

- 不同蔬菜品种生产效益和碳效益评价

- Evaluation of Production and Carbon Benefit of Different Vegetables

- 农业资源与环境学报, 2016, 33(1): 92-101

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2016, 33(1): 92-101

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2015.0121

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-05-10

近几年来,随着农业结构的调整,蔬菜种植业发展迅速。据统计,2011年我国蔬菜种植面积达0.20 亿 hm2,总产量达 6.79 亿t,总产值1.26 万亿元,占种植业总产值的30%以上,且超过了我国的粮食总产 值[1]。蔬菜是最重要消费品和必不可少的农产品,而蔬菜的生产情况更与农民利益、人民生活息息相关 ,引起广泛关注。目前,蔬菜种植业方面的研究主要集中2个方面:一是生产经济效益问题研究,马一娜 等[2]通过对山西省蔬菜产业经济效益比较分析,确立保护地蔬菜业在山西农业的重要地位。肖蓉[3]对 江西省蔬菜产业的经济效益研究结果表明,作物种植耗费工作量和收益基本成正比,蔬菜产业的高效益 是以繁重的工作量为代价的基本现实。冯丽娟等[4]通过分析我国绿色蔬菜发展存在的问题,从人才、政 策、管理方面提出相应的对策,为提高蔬菜产业收益提供参考;二是生产生态问题研究,主要是生产碳 效益方面,Hillier等[5]对英国主要食物农产品(马铃薯、西红柿及油菜等)进行了碳足迹调查,提出 农业生产碳足迹的一般资料。张志斌[6]研究设施蔬菜低碳生产技术,为蔬菜生产节能减排做出贡献。上 述研究为蔬菜种植业的发展提供了重要资料,但由于视角单一,缺少对经济与生态方面综合考虑,使得 一些提高经济效益的对策破坏生态环境,而部分维护环境的举措又损害了经济效益,不利于蔬菜产业的 健康发展。本文对有机生产(不使用化肥和农药)和无公害生产(可以按相关标准使用化肥和农药)模 式下,露天蔬菜生产成本(物质成本和人工成本)、产量、投入产出比、碳排放量、碳吸收量、碳足迹 等展开调查,基于生产效益和碳效益二元视角分析露天蔬菜实际生产过程中经济效益与生态效益的矛盾 ,期望为高效低碳蔬菜生产提供参考。

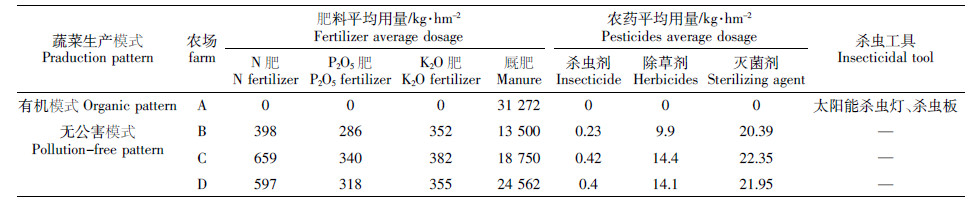

1 材料与方法 1.1 研究地区概况本研究调查的4个农场中,1个为有机生产模式(定义为A),3个为无公害生产模式(分别定义为B、C、D ,见表 1)。有机生产模式是遵照有机农业生产标准、自然学规律和生态学原理,在生产过程中不采用基 因工程获得的生物及其产品,不使用化学合成投入品的一种持续稳定的农业生产过程[7];而无公害生产 模式下可以合理使用低毒低残留的农业化学品,但在收获时有害物质的残留量不超过国家允许的标准[8] ,调查选择的4个农场都有国家颁布的产品认证书,符合国家相关蔬菜生产标准。

调查地位于湖南省浏阳市(27°51′20″~28°34′06″N,113°10′24″~114°14′58″E)属亚热 带季风湿润气候,雨量充沛,年平均气温16.7~18.2 ℃,年日照时数1 490~1 850 h,年降水量1 457 ~2 247 mm[9]。浏阳市是全国无公害蔬菜示范县、全国蔬菜标准化生产示范县,2013年全市蔬菜复种面 积达3.05万hm2,总产量90万t,总产值12.8亿元,占种植业产值的35.3%,对全市农民的人均纯收入贡献 率达30%,蔬菜产业已经成为浏阳市种植业的“八大特色产业”之一[10]。

1.2 调查方法本次研究主要参照生命周期评价(Life cycle assessment,LCA)的方法[11]和IPCC方法一(Tier1)建 立农业生产系统碳足迹的估算模型,并以蔬菜生产过程中产生的碳排放量减去相对应的碳吸收量,得到 其相应的碳足迹值。然后,应用投入产出比分析[12]和相关回归等统计方法分析蔬菜的经济效益与生产 成本以及碳足迹值等环境指标之间的定量关系。

1.2.1 调查流程和边界本文以4个典型农场蔬菜生产为研究对象进行评估,评价单位面积蔬菜生命周期内生产成本及碳足迹。研 究内容主要涉及2011—2013年间4个农场8种蔬菜生产过程中所耗费的农用化学品、种子、机械、人工、 农具、灌溉的经济成本以及产生的碳排放量和植物固碳。其中,有机模式下碳排放的计算范围包括:有 机肥(秸秆和鸡粪)、人工、农械、电、油料、地膜以及土壤的碳排放量,因为作物凋零物和还田秸秆 的固碳经过生物分解作用成为土壤生物碳,因此不计入碳排放中,而有机肥是鸡粪与秸秆的混合堆肥, 萝卜、莴笋、苋菜有机肥中的秸秆是外来物,因此计入其中。

1.2.2 数据来源与分析原始数据主要来源于被调查农场历年系统记录的资料,其中主要采用了产量、人工劳动时间、油耗量、 电耗量、销售价格、肥料、农药、种子、地膜种类及用量等系列数据。作者所做的实地调查内容主要包 括:各农场的种植面积、作物密度、生物量、农具、农业机械的折旧费和测量的蔬菜含水量。运用EXCEL 、SPSS 18软件进行统计分析。

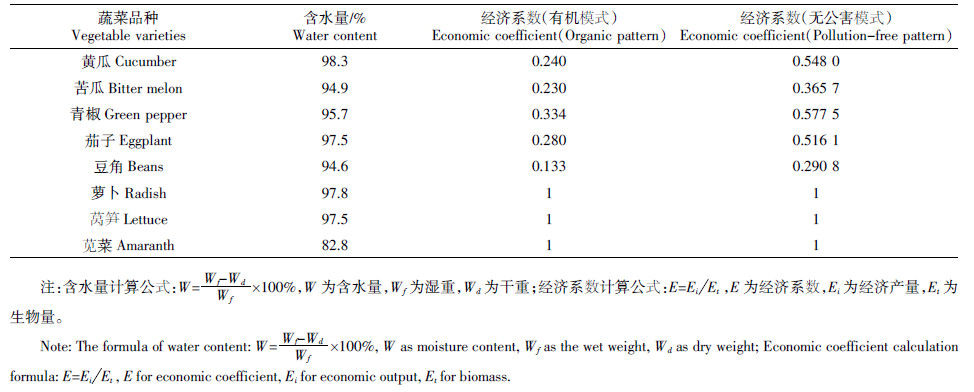

1.3 指标值系数 1.3.1 蔬菜的碳吸收率、含水量、经济系数碳吸收是指作物在生长过程中吸收大气中的CO2转换为有机物的过程,是主要的碳汇来源。本研究通过植 物气候箱烘干法得出蔬菜的含水量,反复称量作物的生物量和经济产量,计算出经济系数等数据(表 2) ,蔬菜碳吸收率取常见值0.45[13, 14]。

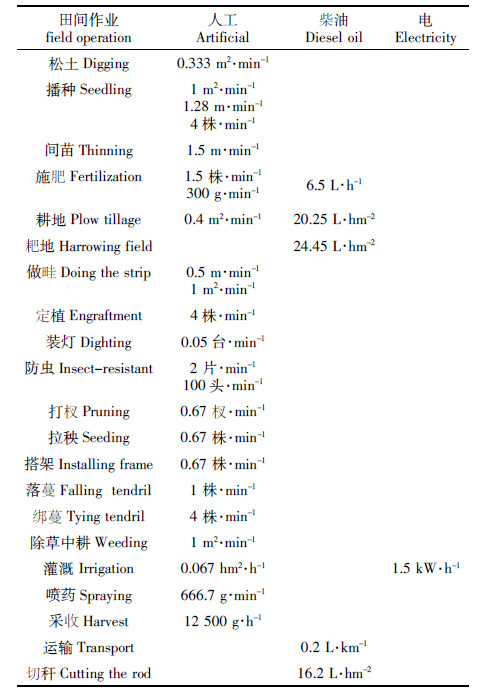

田间作业包括人工、机械投入。根据实际情况,无公害作业人工费6 元·h-1,有机作业人工费按8.94 元·h-1,加1.6 元·kg-1产量提成核算,通过测定不同农户在不同时间从事田间作业的工作量和耗时, 得出平均人工效率。对机械田间作业能耗数据统计,计算得出耗油、耗电的相关数据。农业化学品(农 药、化肥、地膜等)的投入成本按照农场购买的实际价格计算(表 3)。

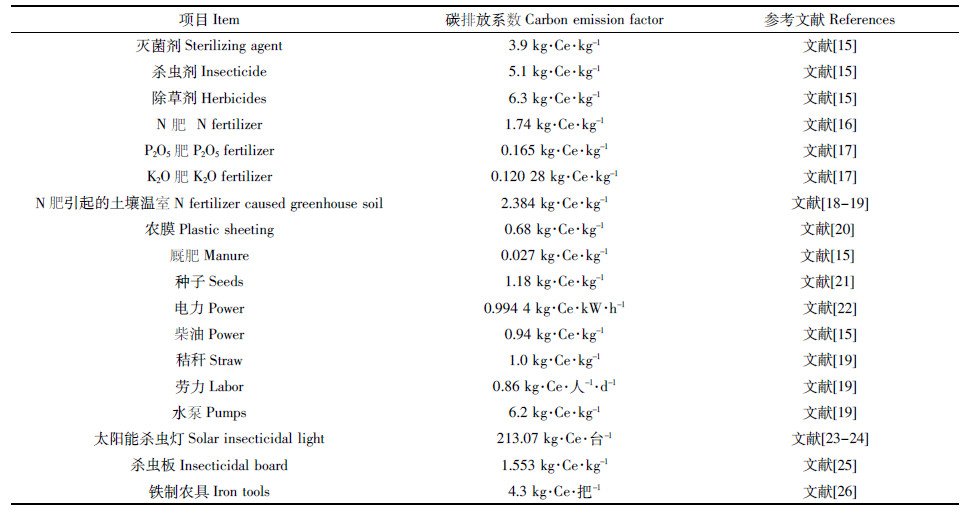

参数选择遵照“就近完整原则”(见3.1),即首选国内的参数,其次是国外的参数,优先选用个人或组 织研究得出的系统性权威参数,对于部分空白系数,采用能值法估算,各物质碳排放参数见表 4。

此处,采用IPCC方法一(Tier1)计算碳足迹,其公式如下:

式(1)中,Nc表示碳足迹;Et表示碳排放;Ct表示碳吸收。式(2)中,Qi为物质或活动的数量或强度 数据;Ci为单位碳排放因子(每个单位的 CO2当量);i为第i种农作物的种类。式(3)中,Cd为某种作 物对碳的吸收量;Cf为作物的碳吸收率,无量纲;Dw为生物产量(干物质);Yw为经济产量;Wi为作物 的含水率;Hi为经济系数。

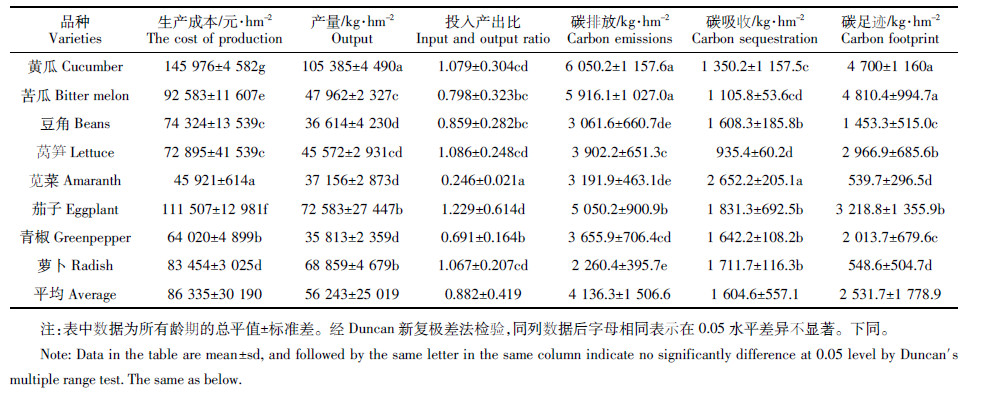

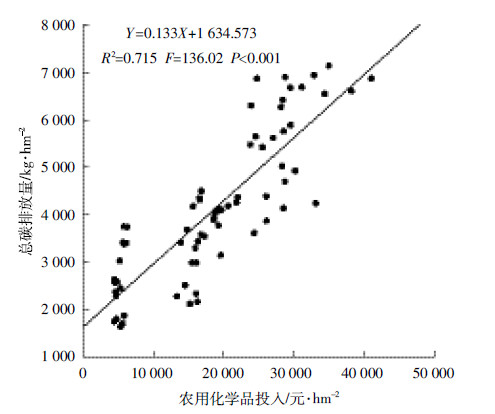

2 结果与分析 2.1 露天蔬菜生产效益分析(生产成本、投入产出比、产量)无公害模式下8种主要蔬菜近3年的生产成本介于45 921~145 976 元·hm-2之间,总体平均达到86 335 元·hm-2(表 5)。不同蔬菜品种单位面积生产成本差异明显,其中黄瓜的生产成本为145 976 元·hm-2 ,相当于苋菜的3.18倍。露天蔬菜的生产成本因不同品种而有差异,因为投入不同而影响生产成本,特 别是人工投入。8种露天蔬菜的生产成本由高到低顺序为:黄瓜、茄子、苦瓜、萝卜、豆角、莴笋、青椒 、苋菜;考虑到销售环节不确定和市场价格波动,投入产出比更能直接、基础反映蔬菜生产效益情况 [12]。表 5表明,不同种蔬菜投入产出比差异显著,其中苋菜的投入产出比最低,为0.246。黄瓜、莴笋 、茄子、萝卜投入产出比均高于1。不同蔬菜品种单位面积产量差异明显,其中黄瓜的产量高达105 385 kg·hm-2,是青椒的2.94倍。同时调查发现,化肥、农药、地膜等农用化学品的投入与叶菜(苋菜、莴 笋)产量之间成二次曲线回归关系(图 1),即当农用化学品用量达到20 103 元·hm-2时,叶菜产量达 到最大值。

|

| 图 1 农用化学品与产量的关系 Figure 1 The relationship between agricultural chemicals and yield |

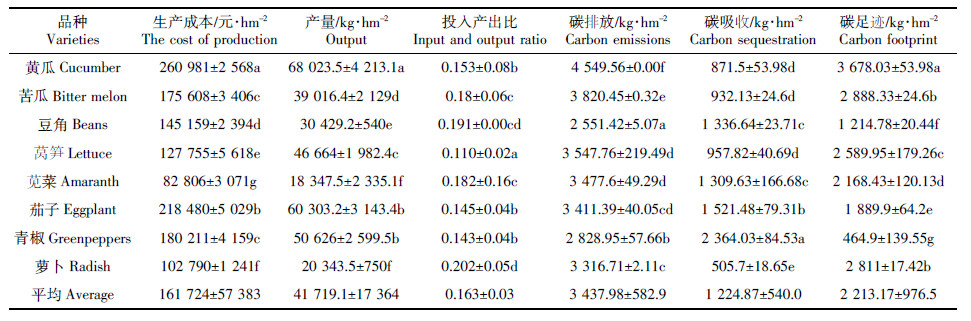

由表 6可知,有机模式下蔬菜的生产成本在82 806~260 981 元·hm-2之间,7种有机蔬菜的生产成本在 10万元·hm-2以上,其中最高是黄瓜,高达260 981 元·hm-2,有机黄瓜、苦瓜、豆角、莴笋、苋菜、 茄子、青椒、萝卜每公斤的生产成本依次为:3.8、4.5、4.7、2.7、4.5、3.6、3.5、5元;8种有机蔬菜 的投入产出比平均为0.163,且均低于0.23;有机蔬菜的产量介于18 347.5~68 023.5 kg·hm-2之间, 平均达到41 719.1 kg·hm-2,仅为无公害蔬菜的74.18%。同时调查发现有机肥(秸秆与鸡粪2∶1发酵而 成)与有机蔬菜产量之间存在二次曲线回归关系(图 2),即当有机肥达到122 352 kg·hm-2时,作物产 量最大,而目前平均有机肥用量为46 909 kg·hm-2,因此增施有机肥是有机蔬菜增产丰收的重要措施。

|

| 图 2 有机肥与产量的关系 Figure 2 The relationship between organic fertilizer and yield |

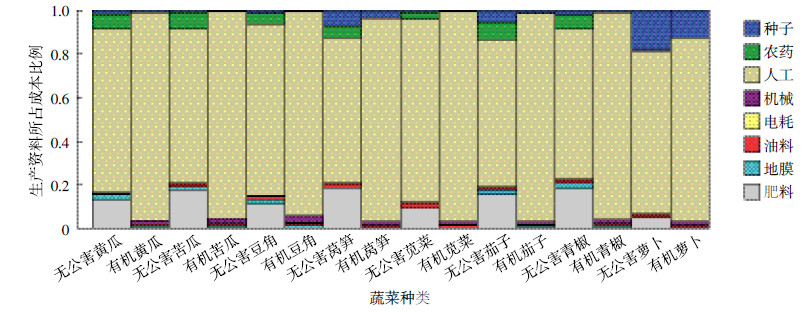

经计算得出露天蔬菜生产过程中各生产资料投入的成本占总生产成本比例见图 3。在无公害和有机模式下 ,人工成本占生产总成本比例分别为74.33%和94.02%,不同蔬菜品种的人工成本占生产成本的比例介于 66.83%~96.45%之间,是最主要的成本来源。对2种模式下,生产成本与人工成本进行线性回归分析,结 果显示生产成本随着人工成本的增加而显著线性增加。无公害模式下化肥投入成本占总成本的13.73%, 是总成本的第二来源。说明减少劳动力和化肥的投入是降低生产成本的有效途径。

|

| 图 3 各种生产资料成本占总成本的比例 Figure 3 The proportion of the cost of various production accounted in total cost |

碳排放、碳足迹的计算方法采用全环式[27]和生命周期评价。无公害模式下,8种蔬菜的碳足迹介于 539.7~4 810.4 kg·hm-2之间(表 5),平均达到2 531.7 kg·hm-2,高于陈琳等[29]对南京5种大棚蔬 菜生产的碳足迹调查,得出的设施蔬菜碳足迹强度为870~2 040 kg·hm-2,主要原因是后者忽视了种子 、机械磨损、肥料引起土壤的碳排放。不同蔬菜品种的碳足迹差异明显,其中苦瓜碳足迹为4 810.4 kg ·hm-2,是苋菜碳足迹8.92倍,每公顷碳足迹从高到低依次是:苦瓜、黄瓜、茄子、莴笋、青椒、豆角 、萝卜、苋菜。总体来看,瓜果类蔬菜的碳足迹高于根茎类和非定植叶菜类,主要原因是瓜果类蔬菜生 产所需要的化肥、农药较多以及生产期较长。从经济效益和碳足迹两方面综合考虑,因优先选择经济效 益较大,而碳足迹较小的苋菜、豆角。碳吸收是影响碳足迹的重要因子,如每公顷黄瓜的碳排放量最大 ,碳足迹却低于苦瓜,原因是2种蔬菜碳吸收存在差异。

有机模式下,8种蔬菜的碳足迹介于464.9~3 678.03 kg·hm-2之间,平均碳足迹仅为2 213.17 kg·hm-2(表 6),为无公害模式下蔬菜碳足迹的87.40%,主要是由于在有机生产过程中不施用任何的农 用化学品。不同有机蔬菜品种之间差异显著,不同蔬菜种类碳足迹从高到低依次为:瓜果类、叶菜类、 根茎类,这为选择低碳消费和种植的有机蔬菜种类提供参考。从表 6中可知,有机瓜果类蔬菜产量高,碳 吸收量却较低,主要原因是瓜果类蔬菜的部分生物产量(秸秆、藤叶)被当作有机肥循环利用,又增加 了碳源,而未被纳入碳汇范围考虑。

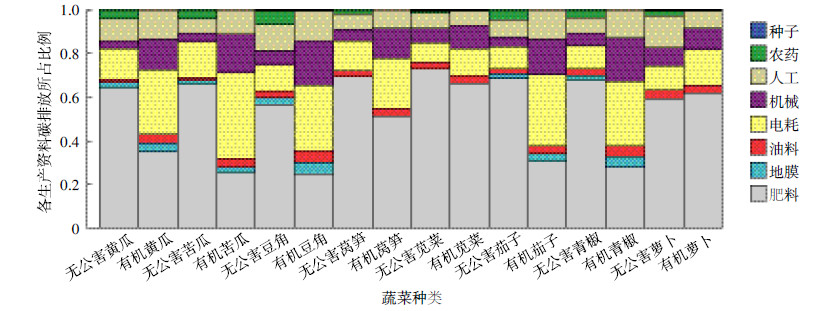

2.4 露天蔬菜各生产资料碳排放分析由图 4可知,无公害模式下,农用化学品碳排放量占总碳排放量的61.83%~71.5%,其中N肥及引起的土壤 温室气体碳排放量占总碳排放量平均高达52.06%,为最主要的碳排放来源,调查发现农用化学品以及N肥 的用量,与碳排放总量之间存在显著的线性增加关系(图 5~图 6)。电耗引起的碳排放量占总碳排放量的 9.68%~16.27%,是第二碳排放来源。可见物质资料引起碳排放在整个生产过程中占有极其重要的份额。 人工碳排放量占总碳排放量平均值为9.12%,农药、种子和机械磨损碳排放量占总碳排放量比例相对较小 ,但是节约成本提高经济效益的重要环节,仍不容忽视;有机生产过程中,有机肥是最主要的碳排放来 源,碳排放量为1 165.61 kg·hm-2,占总碳排放量平均达到33.72%,小于无公害生产中化肥的碳排放, 说明以有机肥代替化肥有利于农业低碳减排。其次灌溉用电的碳排,占总排碳量的26.64%,可见农业节 水省电对蔬菜低碳生产具有重要影响。

|

| 图 4 各种生产资料碳排放占总碳排放量的比例 Figure 4 The proportion of carbon emission of various production accounted in total carbon emission |

|

| 图 5 N肥与碳排放的关系 Figure 5 The relationship between N fertilizer and carbon emission |

|

| 图 6 农用化学品与碳排放的关系 Figure 6 The relationship between agricultural chemicals and carbon emission |

由于农业碳足迹研究尚处于起步阶段,国内许多碳排放参数还是空白,目前广泛引用的指标体系,多数 是以美国、加拿大等国的资料为基础,如IPCC、West and Marland、Lal、Gan等,这些指标参数有一定 的借鉴价值,但是部分不符合中国国情,如逯非等[16]结合中国N肥生产实际情况,计算出N肥的碳排放 强度为1.74 kg·Ce·kg-1,要比欧美地区大得多,主要原因是我国N肥工业以煤为主要原料和能源,而 欧美地区是基于天然气的N肥工业。考虑中国生产实际,本研究参数选择原则上以国内的参数为主,国外 的作为补充,保证科学性。同时,国内研究发现农业上能量与碳量有很大的相关性,能耗大的碳耗也大 ,反之亦然。碳足迹实际上是能足迹的另一种表现,能与碳之间存在着一定的比值,即能碳比[21]。而 以此理论为基础发展而成的能值法,即以能量法的能值来折算碳值,能有效补充指标体系的空白。本实 验参数中秸秆、人力、种子、机械等都是采用能值法折算后的碳值[19],使指标体系更为完整。另外, 由于不同地区、作物所使用的农业生产工具之间具有差异,采用估算的方法确定碳排放系数,如钢制农 具头每把2.5 kg,根据2008年钢的生产能耗情况[26],每生产1 kg钢碳排放量1.72 kg,计算得出农具碳 排放系数为4.3 kg·Ce·把-1;塑料杀虫板碳排放系数选择根据李兆坚[25]对常用塑料材料生命周期能 耗,计算得出1.553 kg·Ce·kg-1;太阳能杀虫灯依据厂方提供生产数据与材料生产的碳排放强度[24, 26]估算为213.07 kg·Ce·台-1,虽然这种算法存在一定的误差,但却使参数体系更加全面合理。

3.2 提高蔬菜经济效益的途径本次对4个农场、8种蔬菜生产的3年定点调查,得出有机生产模式是高成本、低碳、高回报的农业模式, 同时发现2种模式都是劳动密集型生产,需要大量的劳动力。在无公害和有机生产模式下人工成本各占总 成本的74.33%、94.02%,且人工成本最高的蔬菜品种都是黄瓜,分别为145 976、260 981 元·hm-2,其 中有机黄瓜人工成本要高于郄东翔等[28]报道的河北省大棚、露天黄瓜的生产成本,后者成本分别为158 475、66 570 元·hm-2,主要原因是农资和人工价格持续上涨[29]的趋势仍未改变。这也验证了韩俊等 [30]对近年来我国农业人工成本变动特点,指出人工成本被低估,现是我国农户农业投入中最大支出项 的结论。调查发现黄瓜生产最费劳动力,无公害和有机模式下,生产耗时分别为13 962、16 906 h·hm-2,原因是播种、定植、打杈、绑蔓等精细化作业繁多。因此建议研发微型播种机、自动绑蔓机等 小型电动机器设备,在中小型农场推广,以简化种植作业程序,改变或优化传统技术措施,从而减轻劳 动强度,降低人工成本。

8种有机蔬菜的投入产出比平均为0.163,且均低于0.23,比无公害蔬菜小得多,主要原因是有机蔬菜较 高的市场价格,调查发现8种有机蔬菜的售价都为50 元·kg-1,是无公害蔬菜的数倍甚至数十倍,这与 杨艳萍[31]报道有机蔬菜价格是普通蔬菜的数倍的结果类似,说明有机模式是一种高回报的农业生产模 式。

3.3 降低蔬菜生产碳排放的举措本研究结果显示,N肥引起的碳排放占总碳排放量的33%~68%,陈琳等[29]也报道南京地区大棚蔬菜生产 过程中,N肥碳排放占比58.0%~82.4%,Cheng等[32]研究表明N肥占中国农业总体碳足迹比重高达66%以 上,说明在不同地域、不同生产模式下,N肥都是农业碳排放的主要来源。有机和无公害模式下灌溉碳排 量占总碳排放量平均分别为26.64%、12.5%,是总碳排放的第二大来源,高于曹黎明等[33]调查得出的上 海市水稻生产过程中灌溉碳排放占总碳排放的6.7%,主要是因为水稻种植过程中,田间温室气体CH4占碳 排放较高的比重。同时也指出灌溉不仅引起电耗碳排放,同时导致土壤CH4排放的增加,Liu等[34]研究 也表明灌溉对CH4的影响较大。本次试验调查地是菜地,CH4排放较小[16],可忽略,但灌溉电耗碳排放 仍然相当可观。因此,合理控制化学N肥的施用量,建立节水灌溉体系是蔬菜生产减排的关键。

研究发现有机肥的碳排放量为1 165.61 kg·hm-2,相当于化肥的43.22%,是一种低碳排肥料。而诸葛玉 平等[35]通过对北京有机蔬菜土壤养分平衡和δ15N 特征研究,结果表明有机肥中含有一定量的δ15N, 生产过程中大量使用,会增加土壤中δ15N的含量,进而促进蔬菜对δ15N吸收,叶菜类表现得尤为显著 。这也证实了有机肥的某种特殊效果。本次调查发现蔬菜产量与有机肥,叶菜产量与农用化学品用量之 间成二次曲线回归关系,即当有机肥用量达到122 352 kg·hm-2或者农用化学品投入达到20 103 元 ·hm-2时,两者作物产量达到最大值,同时实验发现有机肥对叶菜类效果较好,瓜果类效果不佳,可能 是因为有机肥中N含量较高,我们实验室测出有机肥含氮量为1 945 mg·kg-1,因此在叶菜类蔬菜生产过 程中,以有机肥代替化肥并且控制农用化学品的投入不仅可以提高农户经济效益,还可以降低生产碳排 放。

调查发现浏阳农场蔬菜的种植主要以市场为导向,即农户对市场价格越高,经济效益越好的蔬菜品种, 种植积极性就越高,规模就越大。本次调查的8种无公害蔬菜中,苦瓜的投入产出比较低,碳足迹却较高 ,必将会成为农户优先种植的蔬菜,势必会增加碳排放量,而有机蔬菜的投入产出比和碳足迹均较低。 因此,在保障蔬菜总体产量和安全的情况下,综合考虑经济效益和碳排放,引导农户选择最优的蔬菜种 植品种,研发推广有机种植技术,改变蔬菜的种植模式,也是农业减排的重要方式。

4 结论本次研究表明,2种生产模式下,碳排放主要来源于肥料施用和农业灌溉,生产成本主要来源于人工成本 。但是无公害模式的碳排放和投入产出比都要高于有机模式,并且N肥的用量与无公害蔬菜生产碳排放量 成正相关关系,无公害叶菜产量与农用化学品成二次曲线回归关系。而有机模式下,有机蔬菜产量与有 机肥之间成二次曲线回归关系。因此,浏阳发展减排高效的蔬菜产业应该减少无机肥和劳动力投入,建 立节水灌溉体系,同时应该把有机肥用量增施到122 352 kg·hm-2水平,在叶菜类蔬菜种植过程中应该 把农业化学品投入控制在20 103 元·hm-2水平以内。

| [1] | 张扬勇, 方智远, 刘泽洲. 中国蔬菜育成品种概况[J]. 中国蔬菜, 2013(23):1-4. ZHANG Yang-yong, FANG Zhi-yuan, LIU Ze-zhou. China's vegetable varieties bre[J]. China Vegetables, 2013(23):1-4.(in Chinese) |

| [2] | 马一娜, 邢国明. 山西省蔬菜产业经济效益比较分析[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(25):11122-11123. MA Yi-na, XING Guo-ming. Comparative analysis of the economic benefits of vegetable industry in Shanxi[J]. Journal of Anhui Agriculture Sciences, 2008, 36(25):11122-11123.(in Chinese) |

| [3] | 肖蓉. 江苏省蔬菜产业的经济效益研究[D]. 南京:南京农业大学, 2011:13-26. XIAO Rong. Study on benefits of vegetable industry in Jiangsu Province[D]. Nanjing:Nanjing Agricultural University, 2011:13-26.(in Chinese) |

| [4] | 冯丽娟, 王劲松, 王立革, 等. 我国绿色蔬菜发展现状及对策[J]. 山西农业科学, 2009, 37(1):9-11. FENG Li-juan, WANG Jin-song, WANG Li-ge, et al. Discussionon present situation and the development strategy of free pollution vegetables in China[J]. Journal of Shanxi Agricultural Sciences, 2009, 37(1):9-11.(in Chinese) |

| [5] | Hillier J, Hawes C, Squire G, et al. The carbon footprints of food crop production[J]. International Journal of Agricultural Sustainability, 2009, 7(2):107-118. |

| [6] | 张志斌. 发展设施蔬菜低碳生产技术的探讨[J]. 中国蔬菜, 2010(9):4-6. ZHANG Zhi-bin. Discussion on the developpment of technology for facilities vegetable low carbon production[J]. China Vegetables, 2010(9):4-6.(in Chinese) |

| [7] | 刘增兵, 李祖章, 刘光荣, 等. 中欧有机农业生产标准差异分析[J]. 江苏农业学报, 2011, 23(2):159-162. LIU Zeng-bing, LI Zu-zhang, LIU Guang-rong, et al. Difference analysis of organic agriculture production standards between China and European Union[J]. Jiangsu Journal of Agriculturae, Sciences, 2011, 23(2):159-162.(in Chinese) |

| [8] | 陈永宁, 黎起秦. 无公害蔬菜及其质量标准[J]. 广西植保, 1999, 12(2):26-28. CHEN Yong-ning, LI Qi-qin. Pollution-free vegetables and its quality standard[J]. Guangxi Plant Protection, 1999, 12(2):26-28.(in Chinese) |

| [9] | 浏阳[EB/OL]. http://baike.baidu.com/view/55456.htm?fr=aladdin.[2014-08-29] |

| [10] | 李明贤, 樊英. 经营模式、经营特征与农民专业合作社的发展研究[J]. 农业经济问题, 2014(2):81-87. LI Ming-xian, FAN Ying. The advanced research on the development of farmers' professional co-operatives with mode of operation and management features[J]. Agricultural Economy, 2014(2):81-87.(in Chinese) |

| [11] | Stefanie H, Llorenc M, Canals. Emerging approaches, chanllenges and opportunities in life cycle assessment[J]. Science, 2014, 34:1109-1113. |

| [12] | 刘朋杰, 杨勇, 聂盛伟. 一项新的项目评价指标——投入产出比[J]. 东北电力学院学报, 2002, 22(3):53-55. LIU Peng-jie, YANG Yong, NIE Sheng-wei. A new project evaluation index:Input-output ratio[J]. Journal of Northeast China Institute of Electric Power Engineering, 2002, 22(3):53-55.(in Chinese) |

| [13] | 祁兴芬. 德州市区域农田生态系统碳足迹变化分析[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版), 2013, 34(2):64-69. QI Xin-fen. Analysis of carbon footprint of farmland ecosystem in Dezhou city[J]. Journal of Yangzhou University (Agriculture and Life Science Edition), 2013, 34(2):64-69.(in Chinese) |

| [14] | 赵荣钦, 刘英, 丁明磊. 河南省农田生态系统碳源/汇研究[J]. 河南农业科学, 2010(7):40-44. ZHAO Rong-qin, LIU Ying, DING Ming-lie. Research on carbon source and sink of farmland ecosystem in Henan Province[J]. Journal of Henan Agricultural Sciences, 2010(7):40-44.(in Chinese) |

| [15] | Lal R. Carbon emission from farm operation[J]. Environment International, 2004, 30:981-990. |

| [16] | 逯非, 王效科, 韩冰, 等. 中国农田施用化学氮肥的固碳潜力及其有效性评价[J]. 应用生态学报, 2008, 19(10):2239-2250. LU Fei, WANG Xiao-ke, HAN Bing, et al. Assessment on the availability of nitrogen fertilization in improving carbon sequestration potential of China's cropland soil[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2008, 19(10):2239-2250.(in Chinese) |

| [17] | Smith P, Martino D, Cai Z C, et al. Greenhouse gas mitigation in agriculture[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society(Biological Sciences), 2008, 363:789-813. |

| [18] | Rochette P, Worth D E, Lemke R L, et al. Estimation of N2O emission from agricultural soils in Canada:Development of a country-specific methodoligy[J]. Canadian Journal of Soil Scinece, 2008, 88:641-654. |

| [19] | 刘巽浩, 徐文修, 李增嘉, 等. 农田生态系统碳足迹法:误区、改进与应用(一)[J]. 中国农业资源与区划, 2013, 34(6):1-5. LIU Qu-hao, XU Wen-xiu, LI Zeng-jia, et al. The carbon footprint method of farmland ecosystem:Myth, improvement and application Ⅰ[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2013, 34(6):1-5.(in Chinese) |

| [20] | 河南省统计局. 河南统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社, 2008. Henan Statistics Bureau. Henan statistical yearbook[M]. Beijing:China Statistics Press, 2008.(in Chinese) |

| [21] | 刘巽浩, 徐文修, 李增嘉, 等. 农田生态系统碳足迹法:误区、改进与应用(二)[J]. 中国农业资源与区划, 2014, 35(1):1-7. LIU Qu-hao, XU Wen-xiu, LI Zeng-jia, et al. Farmland ecosystem carbon footprint method Ⅱ:Myth, improvement and application[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2014, 35(1):1-7.(in Chinese) |

| [22] | Department of Climate Change, National Development and Reform Commission of People's Republic of China. Announcement in 2009 on China's regional grid baseline emission factor[R/OL]. http://qhs.Ndrc.Gov.cn/qjfzjz/t20090703_289357.htm.[2013-03-20] |

| [23] | 孙鹏. 多晶硅还原炉流场、温度场、数值模拟及能耗分析[D]. 武汉:华中农业大学, 2012. SUN Peng. Study on polysilicon reduction furnace's flow field and temperture field through numerical simulation and energy analysis[D]. Wuhan:Huazhong Agricultural University, 2012.(in Chinese) |

| [24] | 郭丹. 太阳能发电现状环境效应分析[J]. 电子制作, 2013(23):82. GUO Dan. The analysis of the present situation of solar power and environmental effect[J]. Electronic Manufacture, 2013(23):82.(in Chinese) |

| [25] | 李兆坚. 常见塑料材料生命周期能耗计算分析[J]. 应用基础与工程科学学报, 2006, 14(1):40-49. LI Zhao-jian. The calculative analysis on the energy consumption of life cycle of plastic materials[J]. Journal of Basic Science and Engineering, 2006, 14(1):40-49.(in Chinese) |

| [26] | 侯玉梅, 梁聪智, 田歆, 等. 我国钢铁行业碳足迹及相关减排对策研究[J]. 生态经济, 2013(12):105-109. HOU Yu-mei, LIANG Cong-zhi, TIAN Xin, et al. Study on Chinese steel industry carbon footprint analysis and emission reduction countermeasures[J]. Ecological Economy, 2013(12):105-109.(in Chinese) |

| [27] | 黄坚雄. 玉米间作豆科作物对土壤温室气体排放的影响及其系统评价方法研究[D]. 北京:中国农业大学, 2013:5. HUANG Jian-xiong. The research on corn inter planting leguminous crops to the effects of soil's greenhouse gas emissions and its systematic estimated method[D]. Beijing:China Agricultural University, 2013:5.(in Chinese) |

| [28] | 郄东翔, 王振庄, 狄政敏, 等. 2010年河北省蔬菜生产成本调查分析[J]. 中国蔬菜, 2011(17):12-14. XI Dong-xiang, WANG Zhen-zhuang, DI Zheng-min, et al. The investigative analysis of vegetables production cost in 2010, Hebei Province[J]. China Vegetables, 2011(17):12-14.(in Chinese) |

| [29] | 陈琳, 闫明, 潘根兴. 南京地区大棚蔬菜生产的碳足迹调查分析[J]. 农业环境科学学报, 2011, 30(9):1791-1796. CHEN Lin, YAN Ming, PAN Gen-xing. Evaluation of the carbon footprint of greenhouse vegetable production based on questionnaire survey from Nanjing, China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2011, 30(9):1791-1796.(in Chinese) |

| [30] | 韩俊, 何宇鹏. 近几年来我国农业人工成本变动特点分析及建议[J]. 农业金融研究, 2011(3):4-5. HAN Jun, HE Yu-peng. In recent years, the agricultural labor cost in China changes analysis and suggestions[J]. Agricultural Finance Research, 2011(3):4-5.(in Chinese) |

| [31] | 杨艳萍. 宜良县伊甸园农庄有机蔬菜抢手[J]. 云南农业, 2014(1):1. YANG Yan-ping. The organic vegetables enjoy good sale in Eden farm of Yiliang country[J]. Yunan Agriculture, 2014(1):1.(in Chinese) |

| [32] | CHENG Kun, PAN Gen-xing, Smith P, et al. Carbon footprint of China's crop production:An estimation using agro-statistics data over 1993-2007[J]. Agric Ecosyst Environ, 2011(5):12. |

| [33] | 曹黎明, 李茂柏, 王新其, 等. 基于生命周期评价的上海市水稻生产的碳足迹[J]. 生态学报, 2014, 34(2):491-499. CAO Li-ming, LI Mao-bai, WANG Xin-qi, et al. Life cycle assessment of carbon footprint for rice production in Shanghai[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(2):491-499.(in Chinese) |

| [34] | Liu J J, Wu P P, Xie X L, et al. Methane emission from late rice fields in Hunan red soil under different long-term fertilizing systems[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(6):2878-2886. |

| [35] | 诸葛玉平, 苏志慧, 张彤, 等. 北京郊区有机蔬菜土壤养分及δ15N特征分析[J]. 农业环境科学学报, 2011, 30(11):2313-2318. ZHUGE Yu-ping, SU Zhi-hui, ZHANG Tong, et al. Soil nutrients balance and δ15N characteristics for organic vegetable production in Beijing suburbs[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2011, 30(11):2313-2318.(in Chinese) |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33