文章信息

- 何品晶, 章骅, 吕凡, 邵立明

- HE Pin-jing, ZHANG Hua, LÜ Fan, SHAO Li-ming

- 我国小城镇生活垃圾处理的现状、基础条件与适宜模式

- Treatment of Household Waste in Small Towns of China: Status, Basic Conditions and Appropriate Modes

- 农业资源与环境学报, 2015, 32(2): 116-120

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2015.0098

-

文章历史

- 收稿日期:2015-04-07

2. 住房和城乡建设部村镇建设司农村生活垃圾处理技术研究与培训中心, 上海 200092

2. Centre for the Technology Research and Training on Household Waste in Small Towns & Rural Area, Ministry of Housing and Urban-Rural Development, Shanghai 200092, China

我国行政上小城镇一般指建制镇[环保部、建设部2002年联合颁布的《小城镇环境规划编制导则(试行)环发〔2002〕82号》],含县、县级市人民政府所在地。而在生活垃圾管理方面,一般将小城镇的范围界定于非县级政府驻地的建制镇,以区别于县城。按这样的定位,小城镇可认为是非城市区域中、兼有一定的城市产业和居住形态的聚居点,其特征是具有城市和农村的双重特性。

改革开放30多年后,我国的产业结构已发生了根本性的变化,农村人口处于持续的降低过程中。其中,为控制城市化过程衍生的“大城市病”,我国一直将小城镇作为吸纳村庄人口的重要节点;相应地,小城镇生活垃圾的产生量和处理需求均将进一步地增长。而在已有的农村生活垃圾处理文献中,一般均未区分建制镇和村庄[1],缺乏对小城镇生活垃圾处理问题的专门研究。

事实上,小城镇的基础经济条件、居住模式和生活垃圾组成都与村庄有很大的差异,其生活垃圾处理模式及方法也应有自身的特点;另一方面,小城镇是农村的行政和经济中心,是农村生活垃圾处理潜在的关键运营节点。

为探索小城镇生活垃圾处理的合理途径,及其在农村生活垃圾处理中的作用,本文基于我国小城镇生活垃圾的产生与处理现状,通过分析小城镇生活垃圾处理的基础条件,探讨了我国小城镇及村庄生活垃圾处理的适宜模式。 1 我国小城镇生活垃圾产生与处理现状 1.1 产生特征

根据住建部2009—2013年的统计和现场调查结果,我国各省建制镇与集镇(未设镇的乡行政驻地)人口的人均生活垃圾产生率为0.20~1.70 kg·人-1·d-1。全国建制镇建成区的生活垃圾清运量从2009年的4 688万t增长至2012年的4 985万t,年均增长率约2.1%,期间,建制镇建成区常住人口年均增长率约为1.6%,两相比较,建制镇建成区人均生活垃圾产生率略有增加。2012年按清运量计的人均生活垃圾产生率为0.94 kg·人-1·d-1,此值明显高于同期调查的村庄人均生活垃圾产生率(约为0.50 kg·人-1·d-1),而较为接近城市居民的人均生活垃圾产生量[2]。

目前的文献中,明确界定为建制镇的生活垃圾组成调研数据十分有限,大部分标注某镇的生活垃圾组成数据实际代表的是“镇域”(包含下辖村庄),而不是“镇区”(仅含镇的建成区)。表 1是对同一区域城市和建制镇建成区及村庄生活垃圾组成调查的结果,可用于分析小城镇生活垃圾的组成特征。

由表 1可见,镇区生活垃圾中各个反映城乡生活特征的组分含量均处于村庄和城市之间。其中,食品残余类的厨余和果皮含量之和,城区>镇区>村庄,反映了农村具有更多的此类垃圾组分自行消纳利用途径(如家庭饲养等);而非食品的植物残余类组分(木质杂草)含量,则城区<镇区<村庄,反映的是农村农田作业的特征;同样,与包装商品消费相关的塑料类组分含量,城区>镇区>村庄;而与地面硬化、道路保洁和燃料结构相关的灰土组分含量,则城区<镇区<村庄。这些结果都充分表明镇区(小城镇)生活模式处于城市与农村过渡之中的特征。 1.2 处理现状

根据住建部2014年的统计,2013年我国各大区域建制镇镇区生活垃圾的处理状况如表 2所示。

由表 2可见,我国建制镇镇区生活垃圾处理率基本呈自南向北和自东向西逐步递减的态势;与处理率总体达到50%以上比较,无害化处理水平差距较大。这意味着相当数量的垃圾经收集清运集中后,没有得到合理的处理处置,其中蕴含较大的环境污染风险。

我国建制镇镇区生活垃圾处理的主要模式有县或以上政区集中处理和镇自行处理2类[4]。其中,县或以上政区集中处理的处理设施基本可达到无害化水平,而镇自行处理则因大部分为堆放或简单掩埋而不能达到无害化水平;近几年少数镇区(如北京延庆县八达岭镇)装备了小型(20~50 t·d-1)焚烧设备,因热容量限制不适合发电而导致处理成本高于大型焚烧设施2倍,同时其烟气处理水平也明显低于大型焚烧装置。

可见,提升我国建制镇生活垃圾自行处理无害化水平的主要制约因素是处理技术的规模经济性[5]。因不同处理工艺的规模经济性有差异,提高建制镇生活垃圾自行处理无害化水平的重要途径之一,应是合理的工艺选择。 2 小城镇生活垃圾处理的基础条件 2.1 小城镇生活垃圾处理的基本条件

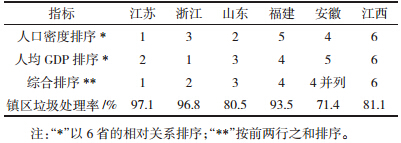

以目前小城镇生活垃圾处理水平相对领先的华东6省为样本,表 3整理了相关省份社会经济条件和小城镇生活垃圾的处理状况。

|

由表 3可见,代表小城镇生活垃圾处理需求和能力的人口密度、人均GDP排序与处理水平的排序基本同步;表明生活垃圾处理已成为我国农村建设的刚性需求,而区域经济水平则是生活垃圾处理发展的保障条件。同时,福建和江西2省的农村生活垃圾处理水平高于人口密度和人均GDP更高的省份,这体现了两省政府率先强力推动的作用。在2007年,福建和江西就建章立制系统推进农村生活垃圾处理,是原建设部2009年首批组织进行农村生活垃圾治理经验总结的主要对象。 2.2 行政条件

镇(乡)是我国最基层的政府组织,建制镇配备有专业的基础设施管理人员;在生活垃圾处理方面,大部分的镇也已组织了环境卫生专业作业队伍。与村庄比较,镇的生活垃圾管理行政架构相对齐全,人员编制较为稳定,具有聘用专业管理和运营技术人员的基本条件。 2.3 经济条件

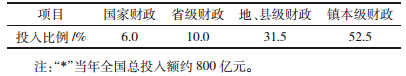

作为最基层的政府组织,建制镇具备公共财政支出条件。目前,镇区已具有较稳定的基础设施财政投入,相关统计如表 4所示。表 4数据表明,建制镇具有一定的基础设施投入能力,据统计,2011年基础设施投入折合镇区常住居民人均约570元。

基础设施管理的行政组织和财政能力,使建制镇具备了基本的自主生活垃圾管理条件;而村庄既无基础设施行政管理组织,且只有建立于村民分担基础上的集体财务,发展生活垃圾管理的条件明显劣于镇区。这样的基础条件对比,使镇区具备成为农村生活垃圾管理重要节点的条件,镇区生活垃圾处理设施的建设和有效运行是带动农村生活垃圾处理整体发展的重要基础。 3 我国小城镇生活垃圾处理模式的选择 3.1 农村生活垃圾可选的处理模式

综合国内近年来对农村生活垃圾处理的研究、示范及应用实践[4, 6, 7, 8, 9],其中涉及的各种可行(可达到无害化要求)农村生活垃圾处理模式,见表 5。

表 5所列的处理模式中,“全集中”是目前应用最广的农村生活垃圾处理模式,在县(市)处理设施可满足无害化处理规范的前提下,可达到无害化处理的要求;“村镇县协同1”模式也在国内有一定范围的示范,浙江桐庐等县还实现了全市(县)范围的推广应用,此模式将农村生活垃圾处理的重点放在村庄,采用可降解和灰土垃圾组分分流收集、分别进行堆肥和填洼地方式处理处置,村庄的其他垃圾和镇区垃圾则按“全集中”模式相同的方法处理;“村镇县协同2” 模式已在上海松江区的几个镇应用,此模式将农村生活垃圾处理的重点放在镇区,村庄和镇区均采用可降解垃圾组分分流收集、在镇区统一进行堆肥处理,村庄和镇区的其他垃圾则按“全集中”模式相同的方法处理。

“全集中”模式的缺陷已有大量文献分析[7],存在的主要问题是,农村生活垃圾中的可降解组分(厨余和草木等)可就近处理后在农业生产中循环利用,而在此模式中需长途运输集中后再处置,致使处理过程的投入和二次污染增加,并浪费了资源。而从前述对镇区和村庄生活垃圾处理条件的讨论可见,从管理和财力方面考虑,将农村生活垃圾处理的重点放在镇区更易于得到保障。 3.2 农村生活垃圾处理模式的成本比较

由前述分析可见,在村庄或镇区的可降解垃圾处理设施和县(市)的处理设施均满足无害化处理的条件下,“村分流/处理-镇运输-县(市)处理”和“村分流-镇分流/处理/运输-县(市)处理”模式均符合农村生活垃圾无害化处理的要求,而这2种模式的选择应重点考虑经济成本因素,以尽可能减轻农村社区居民的经济压力,利于农村生活垃圾处理的推广。

以对我国农村生活垃圾处理成本调查的文献[4, 10]综述为依据,经圆整处理后的相关成本数据如表 6所示。

依据表 6数据,对前述3种处理模式进行成本测算,结果为:“全集中”模式约360元·t-1,折合每户为220元·a-1;“村分流/处理-镇运输-县(市)处理”模式约415元·t-1,折合每户为250元·a-1;“村分流-镇分流/处理/运输-县(市)处理”模式约330元·t-1,折合每户为198元·a-1。

可见,“村分流-镇分流/处理/运输-县(市)处理” 模式的处理成本低于“全集中”模式。而“村分流/处理-镇运输-县(市)处理” 模式则反而高于“全集中”模式,即使由村保洁员兼任处理员,或同时将中转距离由25 km增至35 km,吨处理成本仍比“全集中”模式分别高8元和3元。其中的关键,是镇分流处理在达到同等处理水平的条件下,与村处理比较,规模经济效益更为有利,单位处理成本更低;而村-镇间运输距离较短(本文测算中设为20 km),所增加的运输成本可以通过处理效率的提高得到抵偿。 4 结论

(1)我国小城镇(非县城建制镇)生活垃圾的产生特征介于城市和村庄之间,小城镇人均生活垃圾产生率约0.94 kg·人-1·d-1),接近城市居民而明显地高于村庄;小城镇生活垃圾组成同样更接近城市,食品垃圾、包装垃圾为其主要组分。

(2)在生活垃圾处理必须具备的行政管理和财务支出能力方面考虑,小城镇已具备行政组织结构和必要的财政条件,可望成为推进农村生活垃圾处理的关键节点。

(3)在村庄或镇区的可降解垃圾处理设施和县(市)的处理设施均满足无害化处理的条件下,“全集中”、“村分流/处理-镇运输-县(市)处理”和“村分流-镇分流/处理/运输-县(市)处理”3种模式均可实现农村生活垃圾的无害化处理;其中,“村分流-镇分流/处理/运输-县(市)处理”模式的处理成本最低,而且便于发挥小城镇的行政管理和财政渠道优势,是农村生活垃圾处理的适宜模式。

| [1] | 高海硕, 陈桂葵, 黎华寿, 等. 广东省农村垃圾产生特征及处理方式的调查分析[J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(7): 1445-1452. GAO Hai-shuo, CHEN Gui-kui, LI Hua-shou, et al. Composition of solid waste and its disposition methods in rural area of Guangdong Province, China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2012, 31(7): 1445-1452.(in Chinese) |

| [2] | 中华人民共和国国家统计局. 2013中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2014. National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. Statistical yearbook of China 2013[M]. Beijing: China Statistics Press, 2014.(in Chinese) |

| [3] | 冯其林. 武汉市小城镇垃圾管理工作情况调查报告[R]. 武汉环境卫生科学研究院, 2012. |

| [4] | 何品晶, 章 骅, 吕 凡, 等. 村镇生活垃圾处理模式及技术路线探讨[J]. 农业环境科学学报, 2014, 33(3): 409-414. HE Pin-jing, ZHANG Hua, LÜ Fan, et al. Pattern classification of methods and feasible technology route for household waste management in villages and towns[J]. Journal of Agro-Environmental Science, 2014, 33(3): 409-414.(in Chinese) |

| [5] | 何品晶, 邵立明. 固体废物管理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004. HE Pin-jing, SHAO Li-ming. Solid waste management[M]. Beijing: Higher Education Press, 2004. |

| [6] | 刘永德, 何品晶, 邵立明, 等. 太湖地区农村生活垃圾管理模式与处理技术方式探讨[J]. 农业环境科学学报, 2005, 24(6): 1221-1225. LIU Yong-de, HE Pin-jing, SHAO Li-ming, et al. Management and treatment of rural refuse in Tailake region[J]. Journal of Agro-Environmental Science, 2005, 24(6): 1221-1225.(in Chinese) |

| [7] | He P-J. Municipal solid waste in rural areas of developing country: Do we need special treatment mode[J]. Waste Management, 2012, 32(7): 1289-1290. |

| [8] | 邵立明, 何品晶, 刘永德. 农村生活垃圾源头分流收集效果影响因素分析[J]. 农业环境科学学报, 2007, 26(1): 326-329. SHAO Li-ming, HE Pin-jing, LIU Yong-de, et al. Factors affecting the separation quality of source-separated collection for rural waste[J]. Journal of Agro-Environmental Science, 2007, 26(1): 326-329.(in Chinese) |

| [9] | 何品晶, 张春燕, 杨 娜, 等. 我国村镇生活垃圾处理现状与技术路线探讨[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(11): 2049-2054. HE Pin-jing, ZHANG Chun-yan, YANG Na, et al. Present situation and technical treatment route of rural domestic waste treatment in China[J]. Journal of Agro-Environmental Science, 2010, 29(11): 2049-2054.(in Chinese) |

| [10] | 张 静, 仲跻胜, 邵立明, 等. 海南省琼海市农村生活垃圾产生特征及就地处理实践[J]. 农业环境科学学报, 2009, 28(11): 2422-2427. ZHANG Jing, ZHONG Ji-sheng, SHAO Li-ming, et al. Characteristics of rural household solid wastes and in situ treatment: A case study in Qionghai city of Hainan Province[J]. Journal of Agro-Environmental Science, 2009, 28(11): 2422-2427.(in Chinese) |

2015, Vol. 32

2015, Vol. 32