文章信息

- 郑向群, 陈明

- ZHENG Xiang-qun, CHEN Ming

- 我国美丽乡村建设的理论框架与模式设计

- Theoretical Framework and Model Design for Beautiful Countryside Construction in China

- 农业资源与环境学报, 2015, 32(2): 106-115

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2015.0080

-

文章历史

- 收稿日期:2015-03-09

2. 南京农业大学公共管理学院, 江苏 南京 210095

2. College of Public Administration of Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China

自古以来,我国一直是个农业大国,农业始终是国民经济的命脉,农村是我国社会结构形式的主要组成部分。农村环境管理问题长期被我国社会管理者和广大民众所关注。

我国对农村建设问题的直接关注起始于近代的中国资本主义开始发育时期。晚清政府(1908年)颁布《城镇乡地方自治章程》和《城镇乡地方自治选举章程》,在农村开展了“乡村治理运动”[1]。20世纪二三十年代,在中国大地上掀起了一场规模大、时间长、波及广的乡村建设运动,是要通过兴办教育、改良农业、流通金融、提倡合作、公共卫生和移风易俗等措施,来复兴日趋衰落的农村经济,从而实现所谓“民族再造”或“民族自救”[2]。20世纪50年代,我国制定国民经济“二五”、“三五”计划时,就提出过建设社会主义新农村问题[3]。2005年10月,十六届五中全会提出要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,扎实推进社会主义新农村建设。当年,农业部启动了“乡村清洁工程示范”工作,目标是解决农业废弃物资源浪费严重和农村环境脏乱差的问题,将新农村建设的任务具体化,提出实现农村“田园清洁、家园清洁、水源清洁”。2008年,浙江省安吉县正式提出“中国美丽乡村”计划,出台《建设“中国美丽乡村”行动纲要》。党的十八大首次把生态文明纳入党和国家现代化建设“五位一体”总体布局,并提出把生态文明建设放在突出位置,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。在2013年中央一号文件中,第一次提出了要建设美丽乡村的奋斗目标,进一步加强农村生态建设、环境保护和综合整治工作[4]。农业部在2013年农业农村经济重点工作中也把建设美丽乡村、改善农村生态环境作为重点,指出美丽乡村建设是新农村建设的“升级版”。并在当年完成了1 100个美丽乡村创建工作[5],同时,提出了美丽乡村创建十大模式。

目前,美丽乡村建设已经形成广泛社会共识,但是,各地开展美丽乡村建设基本模仿城镇化建设模式,将城镇建设样板移植或改造到农村,导致“千村一面”情况严重,农村特色丧失、农业文化割裂。农村环境具有自身的复杂性和特殊性,美丽乡村建设是个系统工程,急需开展基本理论的归纳和梳理,形成美丽乡村建设的技术思路和主线,建立模式设计方法,提升美丽乡村建设的科学性和操作性。 1 “美丽乡村”与“美丽乡村建设”

美丽乡村建设是我国的一项策略和任务,但是,就学术意义上看,必须针对“乡村”的基本特点,对美丽乡村的内涵和目标进行剖析,明确美丽乡村建设范围和实质。 1.1 “乡村”的界定

乡村是区别城市的概念。目前学术界对“乡村”的理解比较泛化。一种理解是“乡村”即“乡”和“村”,“乡”是指乡(镇)政府驻地的镇,也就是小城镇,“村”是指周边村庄[6]。基于这种理解,乡村建设是城镇化和新农村建设的结合体。另一种理解是“乡村”即“农村”,指的是以农业生产为主体的地域,从事农业生产的人就是农民,以农业生产为主的劳动人民聚居的场所就是农村聚落。这一定义的出发点是把农业产业作为农村赖以存在、发展的前提,没有农业的存在,农村就不成其为农村,农民就不成其为农民[7]。目前,我国开展的美丽乡村建设,即是基于第二种概念的乡村。

当然,随着我国农村经济的发展,村办企业、商业在农村经济中的比重越来越大,但是农业仍然是我国农村的主导产业,我国农业大国的现实决定了不可能要求所有的农村都走城镇化道路,农业部韩长赋部长说过,城镇化要带动新农村建设,而不能取代新农村建设,搞所谓“去农村化”[8]。以农村和农业为基础开展美丽乡村建设,将工作重点聚焦在村庄和周边附属于村庄的农业产区,清晰地与城镇化建设形成了区别,符合我国农村实际情况和区域管理的特点,更能体现农村特色,更能留住“乡愁”,避免农村和城市、城镇同质化。因此,下文讨论的乡村发展和美丽乡村建设,将默认为农村经济以农业经济为主体。 1.2 什么是美丽乡村

目前,尚没有一个美丽乡村的准确定义,对美丽乡村的通常理解是我国农村发展的愿景和追求,多数停留在对乡村发展未来的一种感性认识上,充满理想主义和浪漫主义。例如,《桃花源记》中描述的:“夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷”、“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属”;现代人描述的“农夫、山泉、有点田”的田园风光,健康的食品,休闲的劳作等等。这些乡村发展愿景缺乏理性思考,是在社会重压之下产生消极避世想法,希望逃离纷杂的社会,追求自给自足、与世无争和个人解脱。

在现代经济高速发展,农民生活水平逐步提高,农村环境压力不断加大的情况下,我国农村发展向何处走,一直是我国社会管理者和研究人员思考的问题,需要以理性思维综合考虑农民、农业和农村的发展需求,深入思考农村发展方向和目标。2005年十六届五中全会提出的社会主义新农村应该是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。随着城乡差距逐步缩小,农民对改善自身生活质量,提升生活水平的诉求不断增强,对农村产业发展模式、生产生活条件和农村管理方式的要求不断提高,新农村建设需要提质、升级,是提出美丽乡村概念的大前提。2007年浙江省在《安吉县建设“中国美丽乡村”行动纲要》中提出把安吉所有的乡村都打造成为“村村优美、家家创业、处处和谐、人人幸福”的“中国美丽乡村”[9]。农业部科技教育司唐柯司长用“四个美”简洁概括美丽乡村:就是产业美、环境美、生活美、人文美[10]。 1.3 “美丽乡村”与“美丽乡村建设”的内涵与实质

目前我国美丽乡村建设主要是基于我国现行管理体制设计,在条块分割的前提下讲究协作,便于操作和考核。这种基于实用主义的内涵虽然带来了实际操作层面的好处,但是,由于各个模块独立性太强,系统性不足,导致美丽乡村模式设计时缺乏整体感。特别是没有考虑不同模块之间的拮抗和协同作用,最终形成的模式实际运行效率不高。例如,农村生活方式和农业生产方式的转变会改变乡村环境状况,也能促进民风民俗的进化;基层管理机制的完善会促进生产和生活提质、减少乡村污染发生,同时还起到移风易俗作用。

笔者认为,可以将美丽乡村建设内涵衍生如下:充分当地自然和社会资源,要因地制宜开展规划利用;以农民群众为主体开展美丽乡村建设;加快农村产业发展,促进农村生活和农业生产方式改变,农业和农村并重,农业是农村发展的基础;加强农村基础条件建设,改善农村环境,提升农村管理水平。最终实现农民生活质量提升,农村经济环境、社会环境和生态环境协调发展。从实质上来讲,美丽乡村建设是一个系统工程,是农村、农业和农民的同步发展,是经济、政策、环境和文化举措的复合性作用和“四位一体”的具体体现。

以发展的眼光看问题,乡村发展是一个长期进化过程,最终可能消亡也可能扩大,有可能萧条也可能繁荣,也可能不断优化最终符合社会发展需求和农民自身要求,这个进化过程只不过是个时间长短问题。因此,可以将美丽乡村预设成我国乡村发展的终极目标,那么需要对这个终极目标进行合理评估,判别是否符合社会发展需求和农民自身要求。而美丽乡村建设是为了达到美丽乡村这个终极目标采取的行动方案,是一种乡村发展模式的寻优过程,规避了乡村的无效和无序发展方式,以图以最小的资源损耗在短期内达到美丽乡村目标,实现乡村发展增效提速。具体一个美丽乡村建设方案是否合理,可以利用美丽乡村的要求进行评估,判别建设方案和模式是否设计合理,以及达到美丽乡村的成功几率等。基于这个逻辑,可以理解为:“美丽乡村建设”是一种模式和行动方案,美丽乡村是一种评估标准和方法。

目前,虽然国家有建设美丽乡村的要求,但对技术人员来说,如何建立美丽乡村评估标准和方法,如何有效开展美丽乡村建设模式和方案设计,以及如何评判模式和方案能够在资源和时间成本最低的情况下达到美丽乡村,是需要研究的问题。 2 美丽乡村建设基础理论分析

美丽乡村建设涉及农村产业发展、农村人居环境改善、农村生态环境整治、农村管理水平提高以及农村文化传承等多方面,建设过程中面临的诸多技术组装问题、政策选择问题、管理体系构建问题等都需要科学依据和内在逻辑支持,迫切需要进行美丽乡村建设理论的梳理和归纳,明确美丽乡村建设主导思路和方法体系,避免美丽乡村建设变成了一个“筐”,什么都可以往里装。 2.1 乡村复合生态系统理论

复合生态系统理论是我国著名生态学家马世骏教授于1981年提出的。他提出:当今人类赖以生存的社会、经济、自然是一个复合大系统的整体[11, 12]。以人的活动为主体的系统,如农村、城市或区域,实质上都是一个由人的活动的社会属性以及自然过程的相互关系构成的自然-经济-社会复合生态系统[13]。复合生态系统中,社会是经济的上层建筑;经济是社会的基本,又是社会联系自然的中介;自然则是整个社会、经济的基础,是整个复合生态系统的基础[14]。文化和“非使用”价值已纳入生态系统服务类别,具备生态系统服务功能[15, 16],具备不同的文化群落、文化圈、文化链并不断地演变,可以定义为文化生态系统[17]。有些学者认为文化子系统应该归于社会子系统中[18],基于和我国美丽乡村建设内容匹配和研究分析便利,可以将社会子系统中的文化要素和关系剥离,构建独立的文化子系统。复合生态系统是一个复杂自组织系统[12]。社会、经济、自然和文化子系统之间相互联系又相互独立,既相互支持又相互制约,这种非线性关系构成了一个耗散结构,同时,复合生态系统是一个开放系统,可以利用外界引入负熵,充分发挥系统内部以及系统和外部环境的协同作用,可以保证系统的稳定性和可持续发展。

乡村具有明显的复合生态系统特征,由农村社会子系统、农村经济子系统、农村环境子系统和农村文化子系统构成“农村社会-农村经济-农村环境-农村文化”乡村复合生态系统。其中,农村社会子系统相对复杂、要素众多,可从不同角度对它作出不同描述,为研究方便,可以对该系统进行简化,将农村生活方式当作农村社会子系统,这种描述也符合国家提出的促进农业生产和农村生活方式转变的思路,便于美丽乡村建设模式研究和设计。农村经济子系统主要用于描述农村产业结构和模式,包括农业、村办企业以及商业,可以拆分为农业产业和工商业等小系统,本文主要考虑农业生产子系统。农村环境子系统包括乡村属地范围内的能源、资源和环境基本条件,既有生物质资源,又有自然环境要素。农民文化素养、人文精神、价值观念、风俗习惯、伦理道德、宗教信仰等要素组成的农村社交圈和活动圈构成农村文化子系统。因此,乡村复合生态系统可以简化描述为“农村生活-农业生产-农村环境-农村文化”四位一体的复合生态系统。四个子系统是相互作用、相互影响的,其中,农村生活和农业生产子系统占主导地位,它们影响着农村环境,也创造了农村特有的乡土文化。总体来说,农村环境是乡村发展的前提条件,农业生产是农村生活发展的基础,农村生活方式的改变又能对农业生产产生影响,农村文化是农村生活和农业生产的表现,同时也可以维系和促进农村生产生活方式以及农村环境的改善。

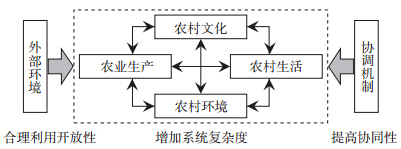

乡村复合生态系统理论主要用于美丽乡村建设模式的规划和设计。一个稳健的、可持续发展的乡村发展模式,必须要突出系统的稳定性和自我调节性,而这两个特性恰恰复合乡村复合生态系统的复杂自组织性,可以通过增加系统的复杂性、合理利用系统的开放性,以及提高系统的协同性来实现(图 1)。

|

| 图 1 乡村复合生态系统模型 Figure 1 Rural complex ecosystem model |

首先,适度增加系统的复杂性,合理设计农业生产、农村生活、农村环境和农村文化结构。乡村复合生态系统的复杂性,是指系统内部结构单元和耦合关系复杂,以及系统内部及外部之间的物质流、能量流和信息流交互的复杂。一般认为,生态系统复杂性和稳定性呈正相关,一定程度的系统复杂性可以提高系统的稳定性。例如农业种植制度过于单一导致乡村经济抵御风险能力较弱,农村生物多样性减少导致农业病虫害增加等,而适度延长农业产业链,提高乡村生态系统复杂度,可以消纳和促进农业废弃物循环利用,避免农业污染导致生态系统退化,从而促进了系统的稳定性提高。

其次,合理利用系统的开放性,有效利用外部资源。乡村复合生态系统是一个耗散结构系统,根据耗散结构理论,一个孤立系统是个熵增的过程,系统不断从有序走向无序,混乱度增加[19]。正是因为乡村复合生态系统的开发性使其不断与外界进行着物质、能量和信息等熵交换,外界引入的负熵多,可以抵消系统内部熵增加,维持系统有序,而如果外界引入的正熵多,会加速系统向无序转化。因此,要合理利用外部环境提供的各种有利资源,包括资源、资金和政策输入等,同时要防范外部不利要素对乡村发展的影响,促进乡村健康发展。例如外界引入资金和技术,提高乡村发展速度;防范城市“三废”进入乡村,减少乡村承受的环境压力。当然,这种“借力”过程要适度而不能盲目,避免外界过度支持而导致资源浪费和弱化乡村自我发展能力,要充分发挥乡村复合生态系统内部的协同性,增加系统内部消化能力。

再次,充分发挥系统的协同性,建立农村发展协调机制。主要是建立乡村和外界环境的协同机制,乡村内部生产、生活、环境和文化子系统之间,以及子系统内部各要素之间的协同机制,减少消极效应,提升相互之间的适应程度。这种协同机制可以是管理机制也可以是技术措施,目的是实现系统内部合理衔接,物质、能量和信息流动通畅,提高系统内部资源的利用效率,将问题消化在系统内部,从而提高乡村的抗风险能力和自我发展能力,同时避免乡村复合生态系统对外界环境的影响。

乡村复合生态系统理论主要用于美丽乡村建设的规划和框架设计,根据外界环境和社会发展阶段、农村实际情况合理规划设计乡村经济、社会、环境和文化的结构与布局,增加美丽乡村建设内容的适应性、系统性,以及与当地社会经济发展条件的融合度。 2.2 农业生产和农村生活的多功能性理论 2.2.1 农业的多功能性

农业多功能性是指农业具有经济、生态、社会和文化等多方面的功能[20]。农业的经济功能,是指可以提供农产品供给,也能提供工业原材料,是农业的基本性功能;生态功能是指农业可以保护和改善农村环境,保持生物多样性,防范自然灾害,维护第二、三产业的正常运行并分解消化其排放产物的外部负效应;社会功能是指提供就业和社会保障,维护社会稳定;文化功能是指提供休闲、审美和教育服务,培育、保护和传承农村文化多样性等。可以看出,农业多功能性对乡村复合生态系统的每个子系统均有支持作用,充分发挥农业多功能性,可以促进乡村复合生态系统的稳定和提质。

提升农业的多功能性,重点在于拓展农业生产模式和完善生产条件。拓展农业生产模式主要体现在:采取先进生产技术,发展农业多样化经营,延伸农业产业链,构建循环农业和生产农业模式,实行多功能农业种养殖,减少农业生产污染排放,提高资源利用效率和农业产出效率。完善生产条件主要体现在:改造农田基本设施,开展农田功能性景观建设,实行农业机械化和农业自动化耕作,开展耕地污染减排与修复。例如田间沟渠设施既能排涝,又能消减面源污染,田间篱埂可以增加田间生物多样性,又能生物防虫,同时具备景观功能等。 2.2.2 农村生活的多功能性

笔者认为,农村生活模式同样具备多功能性,对乡村复合生态系统的经济、社会、环境和文化子系统均有提质增效作用。农民是乡村复合生态系统的主导者,农民生活水平的提高和生活方式的转变,可以促进农民主动接受和采用先进生产工艺,实现农业生产提质增效,具备经济功能;良好的自然环境也是高质量农村生活的基本保证,对高质量生活水平的追求促使农民注重农村环境保护,主动维护和改善生活环境,具有环境功能;安定的社会环境,稳定的就业机会和有效的社会保障体系是农村生活水平的基本保障,具备社会功能;“仓廪实而知礼节”,富足的生活促使农民对教育、休闲和文化有更高的追求,使农民主动摒弃陈规陋习,催生农村健康文化的发展,具备文化功能。

提升农村生活的多功能性,重点在于生活方式转变和生活条件改善。生活方式转变体现在:移风易俗,建立良好的生活习惯,提高资源利用效率,减少生活污染排放,建立乡村生活环境管理机制,实现乡村生活环境的自我维护和自主管理。改善生活条件在于:开展景观改造、住房改造、公共设施完善等。 2.2.3 农业生产和农村生活方式的协同耦合

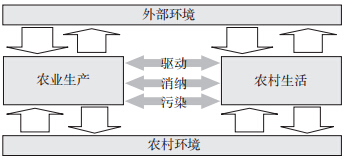

在促进物质流循环和资源高效利用方面,农业生产多功能性和农村生活多功能性相互依存,二者具备相互驱动能力,也能相互消纳剩余产物,同时还能形成彼此的污染压力(图 2)。

|

| 图 2 农业生产子系统和农村生活子系统的协同模型 Figure 2 Coordination model for agricultural subsystem and rural life subsystem |

(1)驱动作用:农业生产发展可以促进农村生活方式优化,农民生活水平和素质的提高也能促进农业生产发展。

(2)消纳作用:农村生活可以消纳农业生产废弃物,例如,秸秆燃料化、农田残膜材料化等;农业生产同样可以消纳农村生活废弃物,例如生活污水回用农田,生活垃圾堆肥后用作地力提升,沼液沼渣回用农田等。

(3)污染作用:如果缺乏相互消纳机制,或者污染物产生超过了彼此之间的消纳能力,就可能造成相互污染。 农业和农村多功能性理论主要用于美丽乡村建设技术和模式的组装阶段,充分发挥农业生产和农村生活的多功能性和协同作用,合理选择、组装不同的技术手段和管理措施,可以促进乡村经济、社会、环境和文化的同步提升,保证乡村内部价值流和物质流通畅且效益最优,使美丽乡村建设内容结构严密、紧凑精炼,综合效益最大化。 2.3 基于压力-状态-响应模型的乡村可持续发展评价理论

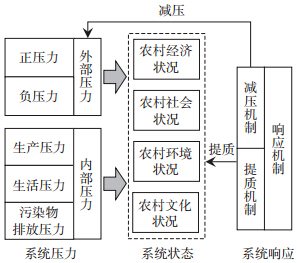

乡村复合生态系统是一个动态的、具有生命力的系统,系统在外来和内在的压力驱动下,导致系统演化和发展到一定状态,同时系统可以通过调节彼此之间的协同作用,减少外部环境影响,修正系统内部结构和行为来对压力进行适应,从而实现系统的稳定和可持续发展(图 3)。

|

| 图 3 基于压力-状态-响应的可持续发展评价模型 Figure 3 Sustainable development evaluation model based on the pressure-state-response |

系统承受的压力包括外部压力和内部压力。外部压力是影响乡村复合系统演化和发展的一个重要因素,主要包括外部环境对乡村复合生态系统的资源输入和汲取。这些外来压力如果是对乡村复合生态系统有益补充的负熵,则为正压力,如果是导致乡村耗散度扩大、发展压力加大的正熵,则为负压力。内部压力主要是指乡村复合生态系统内部各个子系统的预定发展目标、以及内部资源和能源的需求和消耗。如果预设发展目标过高,或内部资源和能源消耗过大,超出了系统自身和外部供给能力,将会导致系统衰退甚至崩溃。各部分压力要素包括:

外部压力:外部的资源、能源和信息对农村的补给,以及对农村资金、政策和市场支持等,均属于外部正压力,促进乡村复合生态系统往良性发展;而城乡剪刀差、农村劳动力流失、农村资源外移、农村资金的流失,以及外部工业污染进入农村等,均属于外部负压力,导致乡村复合生态系统衰退。

内部压力:包括农村生产需求压力、生活需求压力、环境需求压力和农村污染物排放压力3方面。生产需求压力是指农村第一、二、三产业的预设发展目标,以及对原材料、能源及水土资源的需求;生活需求压力是指农村生活物质需求,包括住房、饮食、出行等资源能源等消耗及农村公共基础设施等,同时还有农民生活的精神需求,包括农民社会保障、文化、卫生、教育、体育等方面的需求,农村社会管理需求,主要包括农村公共管理体系;环境需求压力包括景观需求、环境养护需求和环境修复需求等;农村污染物排放压力包括村办工业排放的“三废”等工业污染物,农业生产排放的秸秆、田间污水等农业污染物,农村生活污水、垃圾等生活污染物等。 2.3.2 系统状况

系统状况主要是指系统内经济、社会、环境和文化各子系统的结构、性能和运行情况等。例如乡村经济的构成和产出效率、农民生活质量和健康状况、乡村环境质量状况和环境容量、乡村文化组成和运行模式等。 2.3.3 系统响应

系统响应主要反映了乡村复合生态系统自我调节能力,包括各个子系统的减压和提质措施等,可以是技术措施也可以是政策和管理手段。例如资源节约与高效利用、再生、循环利用等方面的能力和措施;污染物减量、环境自净能力和措施;居民自我满足和调节能力和措施;文化的自我改良措施等。很明显,系统响应是对上文乡村复合生态系统理论中提到的协同机制的一种修正措施,可以促进系统不断调整自身策略,应对外界压力的变化和内部功能的进化,保证系统的健康。

很明显,压力-状态-响应理论主要用于美丽乡村建设模式的评价。该评价理论便于数据获取和量化,可操作性强。可以根据乡村复合生态系统的现状、结构和发展目标进行监测,评估美丽乡村建设模式是否适应外部环境和内在发展需求。该理论中最关键的环境是对内部压力和外部压力的评估,可以根据压力状况对美丽乡村建设技术进行合理组织和优化,有针对性地提出乡村建设模式的修正方案。 3 美丽乡村建设模式的设计思路和方法 我国农村情况复杂、地域差异大、发展不平衡,要求开展美丽乡村建设要有理论引导、规划指导,遵循农村发展的差异性和阶段性。设计美丽乡村建设模式要符合农村发展规律,有预设的目标、明确的思路和科学的方法。 3.1 美丽乡村建设的基本思路 3.1.1 因地制宜开展美丽乡村建设模式设计

在进行美丽乡村建设规划、方案设计,以及后期监测评估的过程中,都要以当地资源禀赋和经济条件等实际情况为基础。一是美丽乡村建设的结构布局要满足外界环境和社会支持能力,不能造成和周边环境和社会脱节,例如,远离城市盲目发展休闲观光农业,周边缺乏产业链支持盲目发展农畜产品加工业等;二是关键技术环节的选择与组装要符合农村现有的资源条件、已有的产业习惯、农民生活习惯和当地的习俗要求,不能盲目拷贝和复制已有的模式和经验,避免“千村一面”现象,例如,村村办企业、户户上沼气、一窝蜂搞“徽派建筑”等。三是后期运行管理要符合农村现有经济能力和管理水平,要量力而行,不能超出农村经济实力和管理能力,例如,盲目上马运行成本昂贵的乡村美化工程和污染防治工程,结果没钱运行,无人管理,“建成即废弃”,造成巨大浪费。 3.1.2 以系统论的观点指导美丽乡村建设模式设计

乡村本来就是个复合生态系统,如果只考虑某个生态位、某个子系统,结果必然导致系统失衡。因此必须在时间尺度和空间尺度上针对整个乡村复合生态系统的要素和行为进行综合规划,先要设计一个完整的系统构建,然后再以物质流的概念丰富、理顺内部结构,每个工程、工艺和技术都是整体系统的一部分,而且要衔接得当、紧凑。同时要“硬件”建设和“软件”建设并重,美丽乡村既包括村容村貌整洁之美、基础设施完备之美、公共服务便利之美、生产发展生活宽裕之美,也包括管理创新之美。美丽乡村建设不仅仅是基础设施改造,更重要的是创建一个和谐的乡村自主经营、自主管理和自主发展的运行机制。 3.1.3 “政府-科研-企业-农民”四位一体开展美丽乡村建设

国家提出生态文明战略之后,政府开始主导美丽乡村建设,忽略了科技、市场和农民的参与功能,结果主导变成包办,政府即是管理主体,又是投入主体,还是实施主体,导致美丽乡村建设效率低下、缺乏后劲。在设计美丽乡村建设模式的时候,要让政府从中脱身,将政府定位在引导、协调、规范和提供各种服务上;要体现农民的主体地位,要充分尊重农民意愿,建设内容必须符合农民要求,运行管理必须以农民为依托,建成之后农民必须受益;要给科技人员提供空间,引入成本低、效率高、管理方便的工艺和技术进行支撑;要给市场提供空间,体现民间资本和市场价值,将实施主体让位于企业。简言之,政府制定规划和建立机制,科技人员提供技术咨询和服务,企业负责实施和推广,农民自主管理和受益,最终形成“政府引导、科技支撑、市场运作、农民受益”的美丽乡村建设新格局。 3.2 美丽乡村建设模式设计方法

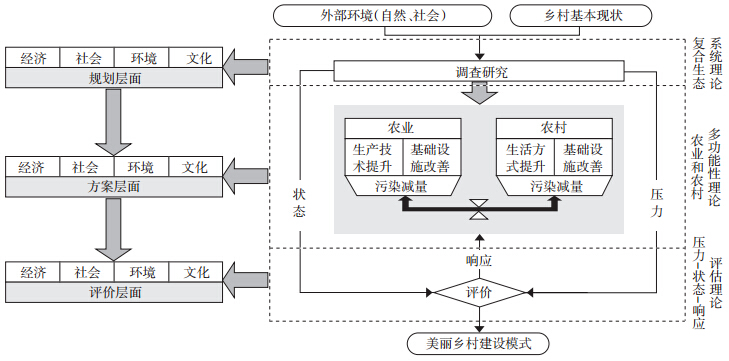

目前,我国大部分农村基本依靠经验主义开展美丽乡村建设,基本停留在“头疼医头、脚疼医脚”和“涂脂抹粉”层面,重建设轻规划,重表象缺内涵,建设内容离散度高,缺乏系统性,无法进行建设模式的归纳和总结。各项工程的实际运行效能低下且无法相互配合,乡村内部物质流不通畅,无法可持续发展。笔者在上述美丽乡村建设基础理论支持下,试图从建设内容的规划设计、技术选择、优化组装和综合评估等方面建立一条严格的技术路线(图 4),为我国美丽乡村建设模式的设计提供思路。

|

| 图 4 美丽乡村建设模式设计方法 Figure 4 Design method for beautiful countryside construction mode |

(2)明确美丽乡村建设目标和方向。依照调研结果,以农民愿景为主体,充分考虑当地社会和经济可能提供的条件和发展阶段,遵循地方社会、经济和环境发展总体规划,提出建设美丽乡村的具体目标,明确美丽乡村可持续发展方向。

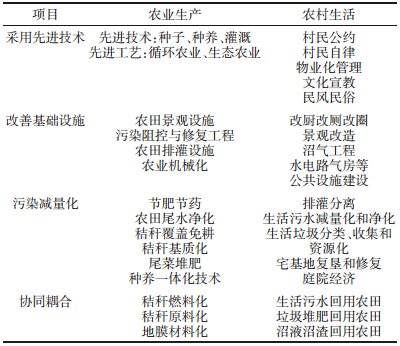

(3)美丽乡村复合生态系统设计。依照乡村基本情况调研结果,初步划分乡村经济、社会、环境和文化子系统,根据当地乡村主导产业、农民从业和生活习惯、公共基础设施、管理模式和风俗,初步确定每个子系统的结构框架和布局;依据周边环境调研结果,对子系统框架和布局进行修正,具体包括:提升和周边自然环境和资源的协调性,规避周边产业压力和环境风险,充分有效利用外界可能提供的市场、资金和政策支持等。 3.2.2 方案层面:子系统的结构设计和关键技术选择 美丽乡村建设模式的设计,关键在于每个子系统的建设内容要选择得当,结构要合理,功能要突出并能相互衔接,目的是让整个乡村建设内容形成一个高效的有机整体。本文基于农业生产和农村生活多功能性理论,进行关键技术、工艺和设施的选择及组织,构建以农业为主打产业的美丽乡村建设系统设计方法(表 1)。

|

经济发展是美丽乡村的基石,农业生产子系统提质是建设美丽乡村的重中之重。农业生产提质主要是为了提升生产力,为美丽乡村建设提供更充裕的资源和资金保障,同时拓展农业对农村、环境和文化等子系统的服务功能。主要包括提升生产方式、改善生产条件和提升资源使用效率。

——采用先进农业生产技术:综合考虑技术成本、劳动强度和产出效益,因地制宜选用适配度高的技术和工艺对原有农业生产方式进行改造,发展农业多样化经营,延长农业产业链,实现物质循环和高效利用,实行农业清洁生产,提高农业经济效益,保证农产品质量安全。

——改善农业生产条件:引进或改造农业基本设备和设施,改善农民生产环境和条件,提升农业生产效率,为农业产业升级创造条件。

——农业污染减量化和就地回用:采用农业投入品减量和增效技术,实现农业污染源头控制;采用农业污染物拦截和净化技术,减少农业面源污染产生;推行秸秆覆盖免耕、尾菜就地堆肥还田等农业废弃物资源化再利用技术,实现农业废弃物就地循环再利用,实现农业污染减量化。 3.2.2.2 农村生活子系统提质

农村生活提质是美丽乡村建设的核心,但是在进行美丽乡村建设模式设计时,不能孤立地进行建设,需要和其他几个子系统相互促进,共同发展。主要包括提升农村生活方式、改善农村生活环境、减少农村生活污染等。

——采用先进生活方式:教育和约定良好的生活习惯和健康的生活方式,摒弃陈规陋习,提倡资源节约与回收利用,建立村民自我约束、自我管理机制;挖掘民风民俗,建立良好民俗宣传和传承机制等。

——改善农村生活条件:美化村庄环境,完善农民居住条件和公共设施,创造清洁生活环境。

——生活污染减量化和就地回用:充分利用现有条件,建立村级或户级生活污水减量化和净化工程,建立村级或户级生活垃圾分类收集和资源化工程,减少生活废弃物产生;发展庭院种植和养殖等技术,实施户级和村级生态农业技术,就地消纳生活废弃物。 3.2.2.3 生产和生活子系统协同耦合

这个过程的基本思路是利用物质流原理实现农业生产和农村生活无缝衔接,促进资源高效循环,建立清洁生产和清洁生活同步发展技术模式。具体方法是农村生活废弃物回用农业,同时农业生产的废弃物也回用到农村生活过程。

——农村生活废弃物回用农业:生活污水处理到灌溉水标准后回用农田,生活垃圾堆肥后作为有机肥施用,农村沼液沼渣回用农田等。

——农业生产废弃物回用农村:目前可用的技术主要在秸秆回用和地膜回收方面,如秸秆作为固化成型燃料用于农村取暖或做饭、秸秆作为原材料用于编织农村特色器具,以及废旧地膜回收造粒或用作原材料等。

可以看出,选用能够发挥农业生产和农村生活多功能性的技术和工艺,以物质流和价值流为主线,根据生产、生活、环境和文化子系统结构框架要求进行嵌入、组装,即可完成美丽乡村建设内容的设计。 3.2.3 评价层面:模式的效能评估与修正

基于压力-状态-响应模型的可持续发展评价理论,建立评价指标体系(表 2)。针对规划设计的美丽乡村建设模式,综合分析外界环境提供的正压力、负压力的强度和影响,在压力驱动下美丽乡村可能存在的经济、社会、环境和文化状态,以及各种管理措施是否有效。根据评估的结果,给出应对措施,提出建设模式修正意见。

|

美丽乡村建设是乡村发展的“增速器”,是新农村建设的“升级版”,最终目标是建成美丽乡村。我国处于城乡发展转型期,加快农村发展、建设美丽乡村是缩小城乡差距、改善农村民生、实现农村生态文明的重大战略。

(1)美丽乡村建设急需理论创新。乡村复合生态系统理论为美丽乡村建设结构框架设计和布局提供了依据,保证了经济、社会、环境和文化的总体协调性;农业生产和农村生活多功能性理论为建设内容的优化奠定了基础,使关键技术、工艺和设施的选择与优化有据可循,增强了美丽乡村建设的合理性和科学性;基于压力-状态-响应模型的乡村可持续发展评价理论为美丽乡村建设模式的优化提供了评判标准。

(2)美丽乡村建设要突出农业的地位和特色。要以农业为农村经济的主导产业,不能简单地将美丽乡村建设当作城镇化建设,农村不能“去农业化”;不能将农村生活环境的改善和农业生产水平的提高人为割裂,二者可以相互促进,相互补充。

(3)美丽乡村建设要突出农民主体地位,注重实效。首先,政府只是引导作用,关键在于农民是否接受和受益,要转变思路,以农民为主体,整合科研、企业和农民力量共同建设美丽乡村;其次,不是做表面文章,也不是大拆大建,是基于农村现有基础上进行改造和提质增效,更重要的是管理和维护,保证建成后的乡村具有自我发展能力。

(4)美丽乡村建设是个系统工程,要科学设计、合理实施。要整合现有资源,围绕着改善农村生产生活环境、提升农业综合效益、培育先进的生产生活方式开展系统设计;要规划先行、系统整合,创新管理机制,提高乡村自我发展的可持续性。农业发展新形势下,美丽乡村该怎么建,是需要进一步研究的问题。另外,农业规模化经营是我国农业发展趋势,家庭农场、种植大户、生产基地和企业逐渐将成为我国农业经营主体,职业农民逐步成为农业生产主流,农业和农村将逐渐体现出企业化特点,在这种局面下,美丽乡村建设模式及设计方法需要进一步探索。

| [1] | 李克明. 美丽乡村提出的过程、意义及内涵[N]. 毕节日报, 2014-09-25(002). LI Ke-ming. Process, meaning and connotation of the beautiful countryside[N]. Bijie Daily, 2014-09-25(002).(in Chinese) |

| [2] | 刘 齐. 民国时期乡村运动对建设社会主义新农村的启示[J]. 山东省农业管理干部学院学报, 2010, 27(3): 37-38. LIU Qi. Implications of republican-period rural movement on the socialism new countryside construction[J]. The Journal of Shandong Agricultural Administrators' College, 2010, 27(3): 37-38.(in Chinese) |

| [3] | 郭杰忠, 黎 康. 关于社会主义新农村建设的理论研究综述[J]. 江西社会科学, 2006(6): 217-225. GUO Jie-zhong, LI Kang. Theory summary about the socialism new countryside construction[J]. Jiangxi Social Sciences, 2006(6): 217-225.(in Chinese) |

| [4] | 王卫星. 美丽乡村建设: 现状与对策[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2014, 53(1): 1-6. WANG Wei-xing. On the construction of beautiful countryside: current situation and countermeasures[J]. Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences), 2014, 53(1): 1-6.(in Chinese) |

| [5] | 农业部办公厅. 农业部办公厅关于开展美丽乡村创建活动的意见[EB/OL]. http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201302/t20130222_3223999.htm. General Office of China's Ministry of Agriculture. Opinions of general office of China's ministry of agriculture on the activities of‘beautiful countryside’[EB/OL]. http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201302/t201 30222_3223999.htm.(in Chinese) |

| [6] | 王洁钢. 农村、乡村概念比较的社会学意义[J]. 学术论坛, 2001(2): 126-129. WANG Jie-gang. Sociology significance for the comparison of the concepts about village and rural areas[J]. Academic Forum, 2001(2): 126-129.(in Chinese) |

| [7] | 张小林. 乡村概念辨析[J]. 地理学报, 1998, 53(4): 365-371. ZHANG Xiao-lin. On discrimination of rural definitions[J]. Acta Geographica Sinica, 1998, 53(4): 365-371.(in Chinese) |

| [8] | 韩长赋. 城镇化搞“去农村化”不符合国情[N]. 北京青年报, 2013-12-23. HAN Chang-fu. It is not accord with the situation of China to regard urbanization as“removing ruralizing”[N]. Beijing Youth Daily, 2013-12-23.(in Chinese) |

| [9] | 安吉县委. 安吉县建设“中国美丽乡村”行动纲要[R]. 2008. Anji County Committee. Action platforms for construction of‘beautiful countryside of China’in Anji County[R]. 2008.(in Chinese) |

| [10] | 李丽颖. 科技为现代农业提供有力支撑[N]. 农民日报, 2014-10-11. LI Li-ying. Technology provides strong support for modern agriculture[N]. Farmers Daily, 2014-10-11.(in Chinese) |

| [11] | 王如松, 欧阳志云. 社会-经济-自然复合生态系统与可持续发展[J]. 中国科学院院刊, 2012, 27(3): 337-345. WANG Ru-song, OUYANG Zhi-yun. Social-economic-natural complex ecosystem and sustainability[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2012, 27(3): 337-345.(in Chinese) |

| [12] | 郝 欣, 秦书生. 复合生态系统的复杂性与可持续发展[J]. 系统辩证学学报, 2003, 11(4): 23-26. HAO Xin, QIN Shu-sheng. Relations between the complexity of compound ecosystem and sustainable development[J]. Journal of Systemic Dialectics, 2003, 11(4): 23-26.(in Chinese) |

| [13] | 仇 蕾, 王慧敏. 复合生态系统运行中的熵理分析[J]. 科学管理研究, 2004, 22(6): 1-3. QIU Lei, WANG Hui-min. Entropy-based analysis of the evolution of compound ecosystem[J]. Scientific Management Research, 2004, 22(6): 1-3.(in Chinese) |

| [14] | 彭天杰. 复合生态系统的理论与实践[J]. 环境科学丛刊, 1990, 11(3): 1-98. PENG Tian-jie. Principles and practices of the compound ecosystem[J]. Environmental Science Series, 1990, 11(3): 1-98.(in Chinese) |

| [15] | Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human well-being[M]. Washington: Island Press. 2005. |

| [16] | Chan KMA, Satterfield T, Goldstein J. Rethinking ecosystem services to better address and navigate cultural values[J]. Ecological Economics, 2012, 74: 8-18. |

| [17] | 黎德扬, 孙兆刚. 论文化生态系统的演化[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2003, 16(2): 97-101. LI De-yang, SUN Zhao-gang. On the evolution of the culture ecosystem[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Social Science Edition), 2003, 16(2): 97-101.(in Chinese) |

| [18] | Cities U, Governments L. Culture: fourth pillar of sustainable development[M]. Barce-lona: Policy Statement United Cities and Local Governments, 2010. |

| [19] | 刘文英, 姜冬梅, 陈云峰, 等. 自组织理论与复合生态系统可持续发展[J]. 生态环境, 2005, 14(4): 596-600. LIU Wen-ying, JIANG Dong-mei, CHEN Yun-feng, et al. Self-organization principles and sustainable development of complex ecosystem[J]. Ecology and Environmnet, 2005, 14(4): 596-600.(in Chinese) |

| [20] | 李传健. 农业多功能性与我国新农村建设[J]. 经济问题探索, 2007(4): 19-22. LI Chuan-jian. Multi-functionality of agriculture and construction of new countryside in China[J]. Inquiry Into Economic Issues, 2007(4): 19-22.(in Chinese) |

2015, Vol. 32

2015, Vol. 32