文章信息

- 余会康, 郭建平

- YU Hui-kang, GUO Jian-ping

- 气候变化对福建省普通油茶含油率影响分析

- Analysis of Climate Change Effect on Camellia Oil Content in Fujian Province of China

- 农业资源与环境学报, 2015, 32(1): 87-94

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2014.0258

-

文章历史

- 收稿日期:2014-9-29

2. 中国气象科学研究院, 北京100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081, China

油茶(Camellia oleifera)是我国特有的油料作物品种,也是世界四大木本食用油料树种之一,油茶籽加工制成的茶油是一种优质食用油,素有“东方橄榄油”美誉[1]。油茶广泛分布于我国亚热带丘陵山区,主产于湖南、江西、广西、福建、浙江、广东等省(区)。2009 年11 月国家发改委、财政部、国家林业局发布了《全国油茶产业发展规划(2009—2020 年)》,提出把油茶产业建设成为促进山区农民增收致富和改善山区生态环境的重要产业,确定全国油茶产业发展规划范围为浙江、安徽、福建、江西等14 个省(区、市)的642 个县(市、区)[2]。福建地处亚热带,山地气侯资源丰富,种植油茶区位优势明显,为油茶适生区,栽培历史悠久,是我国油茶中心产区之一。2009年福建省公布了“福建省油茶产业发展规划(2009—2020 年)”,把油茶产业作为建设绿色海峡西岸,实施林业“三五”工程林业产业的一部分,曾纳入福建林业“十一五”发展规划[3]。2010年福建省油茶籽产量达9.48万t,占全国总产量的8.68%,全省油茶种植面积达17.4 万hm2(2009 年)[4]。

在我国油茶栽培中,栽培面积最大、产量最多的品种是普通油茶。有关普通油茶产量与气象条件的研究文献较多[5, 6, 7, 8, 9],但其中油茶含油率与气象条件研究分析较少,主要有2 类:一类是气象条件在油茶生育关键期,通过影响油茶花期、果实生长期、油脂转化积累期、成熟期的果实品质(结果量、果实大小、果壳、种皮、种仁等),从而影响到含油率变化;另一类是在油脂转化积累期的气象条件(光、温、水)直接影响到含油率变化[7, 8, 9]。文献大多为地方性油茶种植经验研究分析得出油茶在各个生育关键期不同气象因子对油茶含油率的影响,且随不同品种和各地气候条件而异[7, 8, 9]。对于较大区域性(省、区)普通油茶含油率通过气象条件进行评价和分析的,主要是余优森等[7]有关油茶含油率与气象条件、品质气候区域划分,其选择了全国152 个0.66 hm2以上油茶商品生产基地县中的65 个代表性气象站资料的基地县进行计算分析和评价,其选择面积区域广,分析结果具有区域适用性和代表性,但站点资料少,缺少年代变化特征分析。油茶含油在我国油茶栽培中,栽培面积最大、产量最多的品种是普通油茶。有关普通油茶产量与气象条件的研究文献较多[5, 6, 7, 8, 9],但其中油茶含油率与气象条件研究分析较少,主要有2 类:一类是气象条件在油茶生育关键期,通过影响油茶花期、果实生长期、油脂转化积累期、成熟期的果实品质(结果量、果实大小、果壳、种皮、种仁等),从而影响到含油率变化;另一类是在油脂转化积累期的气象条件(光、温、水)直接影响到含油率变化[7, 8, 9]。文献大多为地方性油茶种植经验研究分析得出油茶在各个生育关键期不同气象因子对油茶含油率的影响,且随不同品种和各地气候条件而异[7, 8, 9]。对于较大区域性(省、区)普通油茶含油率通过气象条件进行评价和分析的,主要是余优森等[7]有关油茶含油率与气象条件、品质气候区域划分,其选择了全国152 个0.66 hm2以上油茶商品生产基地县中的65 个代表性气象站资料的基地县进行计算分析和评价,其选择面积区域广,分析结果具有区域适用性和代表性,但站点资料少,缺少年代变化特征分析。油茶含油率是油茶重要的经济性状和品质指标之一,与立地环境气候条件密切相关,在气候变化背景下,加强气候演变对油茶含油率影响分析研究具有重要的作用和意义。2000年以后,随着各地自动气象站布设加密和气候资料标准化处理能力提高,为时空尺度更精细地分析气候变化与油茶含油率关系创造了更好条件。为此,本文选择油茶主产区之一的福建省进行气候变化对普通油茶含油率影响分析研究,可以进一步认识油茶含油率受气候影响变化特征和福建油茶生产区域特色,为福建油茶生产规划、资源开发和优化布局提供科学参考依据。

1 资料与方法本文所使用的基础气候资料为中国地面气温、降水0.5°×0.5°格点数据集,是基于2013年国家气象信息中心最新整编的中国2 472 个国家级地面气象站基本气象要素资料,利用薄盘样条法(TPS,Thin platespline)结合三维地理信息空间信息进行空间插值,建立1961年以来中国地面水平分辨率0.5°×0.5°的月值气温、降水格点数据,提取了50 年(1961—2010 年)福建省各年代数值并进行统计分析。采用余优森等[7]研究成果之一的油茶含油率综合气象模式做计算和评价分析。运用ArcGIS 地理信息技术和概率统计学方法对福建省年代际油茶含油率变化特征和区域分布进行分析。

油茶含油率综合气象模式选择了影响中国普通油茶含油率高低的关键生育期及其气象因子建立的具有代表性和精确度较高的含油率综合气象模式:

变量变异系数(Cv)采用标准差和数学期望的比值,其公式为:

本文将1961—2010年划分为5个年代,即1960s(1961—1970年)、1970s(1971—1980年)、1980s(1981—1990年)、1990s(1991—2000年)、2000s(2001—2010年),各年代提取10 年平均数值进行分析。

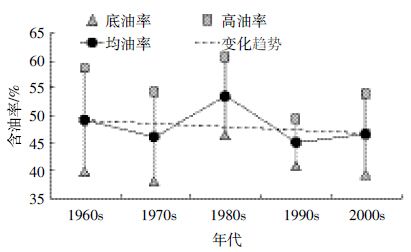

2 结果与分析 2.1 含油率的年代际变化按照油茶含油率综合气象模式进行计算统计,福建油茶含油率有明显的年代际变化特点(图 1),1960s—2000s 含油率在38.0%~60.6%之间变化,年代际表现为略减趋势(变化趋势线),平均含油率由1960s 的49.3%下降到2000s的46.7%,最低为1990s的45.2%,最高为1980s的53.6%。年代间平均含油率和高油率呈现明显增减起伏变化,出现1 个年代高1 个年代低的变化特点,年代际具有20 年的波动周期。说明福建普通油茶含油率具有高低年代的变化表征,含油率随年代变化略有下降。

|

| 图 1 油茶含油率的年代际变化 Figure 1 Decadal change of camellia oil content |

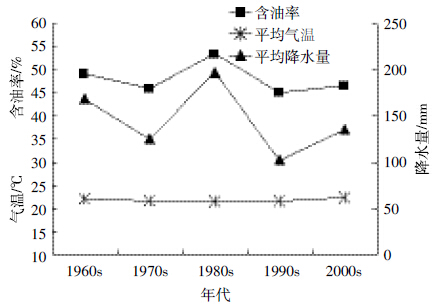

根据福建省油茶含油率年代际变化特点,结合各年代油茶生产关键生育期中的油脂迅速转化积累期9 月份的气温和降水量进行分析(图 2),年代平均降水量在102.3~197.6 mm 之间,年代际降水量差别大。油茶含油率与水分密切相关,充足水分供应对增加果实膨大和油脂转化积累,提高含油率至关重要。年代际9 月降水量与油茶含油率有相似的变化特征,即9月降水量多的年代,油茶含油率就高,如1960s、1980s、2000s(降水量135.8~197.6 mm);反之就少,如1970s、1990s(降水量102.3~125.5 mm)。两者出现同相变化,通过线性相关分析,相关系数R=0.969,通过F(α=0.01)检验,说明油茶在油脂迅速转化积累期的9月降水对油茶含油率具有显著的正相关影响作用。

|

| 图 2 油茶含油率与温度、降水量的年代际变化 Figure 2 Decadal change of camellia oil content with temperature and precipitation |

从气温方面进行分析,油茶含油率与气温有密切关系,据研究,油茶油脂的组成在量(含油率)和质(碘价)上向含油率提高和不饱和脂肪酸增加的方向变化主要取决温度,即在适宜生长的气象条件下,相对较低温度有利于糖分和油脂的转化形成与积累,品质增优[7, 10, 11]。由于福建省年代际9月平均气温在21.5~22.5 ℃之间变化,变化幅度不大,年代差别小,平均气温都在油茶生长的适宜范围内,因此年代际9 月平均气温变化对油茶含油率影响也小。按照油茶含油率综合气象模式,如果采用年代内各年9 月平均气温,年间的变化大可能就会对当年油茶含油率产生明显影响。

以上分析说明了福建年代际9 月份平均气温对油茶含油率变化影响不大,但9 月份平均降水量对油茶含油率变化起主要作用。综合上述,可以将1960s—2000s 中油茶含油率分为高油率年代(1960s、1980s、2000s)和低油率年代(1970s、1990s)2种类型。

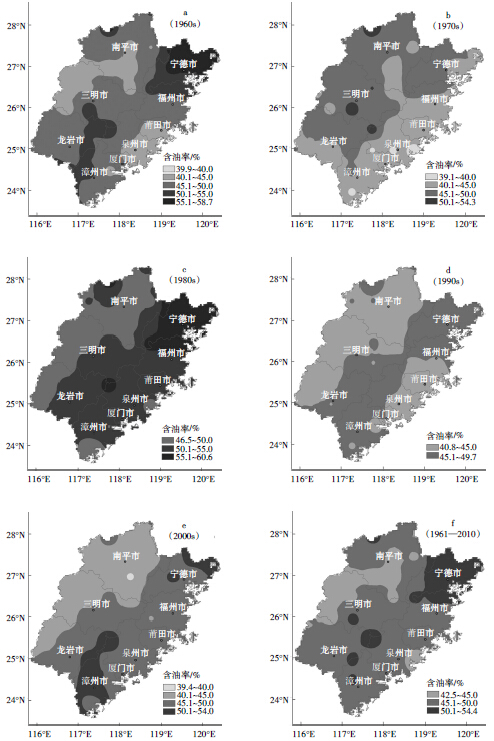

2.2 含油率地域分布特征 2.2.1 高油率年代高油率年代为1960s、1980s、2000s(分别为图 3a、3c、3e),平均年代含油率为46.7%~53.6%,总体年代含油率较高,以1980s含油率为最高,2000s偏低。含油率f臆45%区域主要分布在福建北部、西部和中南沿海地区,如1960s 南平市西南部、三明市西部县(市),中南沿海的莆田市、泉州市东部地区,2000s 的闽北南平市,闽西三明市和龙岩市的西部县(市、区)。福建大部地区含油率f>45%,分布区域呈东北—西南向带状,偏向沿海地市和山区地市的东部县(市),其中含油率f>50%区域主要分布在闽东北的宁德市、福州市北面县(市)和闽南漳州市、闽西龙岩市东部县(市),f>55%高油区主要在闽东北的宁德市和闽北南平市西北部局地。通过高油率3个年代对比,不同含油率分布区域随年代气候变化很大,即使都是高油率年代,含油率和区域分布变化也大,如1980s 全省含油率都超过45%,达到46.5%~60.0%最高值,而2000s含油率明显下降,f>45%区域明显缩小,f>50%只出现在闽东北和闽南、闽西的局部地区,没有出现含油率f>55%的地区,整个年代的平均含油率(46.7%)也比1960s(49.3%)低,高油率分布区域减小。

|

| 图 3 1961—2010 年福建省油茶含油率各年代区域分布 Figure 3 Regionalization and distribution of camellia in Fujian Province from 1961 to 2010 |

油茶的含油率与气温有密切关系,在油脂转化积累期(9 月)气温在20~26 ℃范围内,油茶的含油率随着平均气温升高呈现抛物线型,含油率高(48%~56%)的转化积累期适宜气温为22~24 ℃[9, 12],据统计,在高油率的1960s、1980s和2000s的9月份年代平均气温分别为22.0、21.5、22.4 ℃,平均在22 ℃左右,有利于油茶的油脂转化积累。油茶果实膨大期和油脂转化积累期的降水对提高其含油率至关重要,油茶生长环境周围的大气湿润度和土壤水分供给主要来源于自然降水,有研究表明我国亚热带普通油茶含油率与关键生育期降水量为显著线性相关和幂指数相关,一般含油率随着9 月降水增加而升高,但降水过多,光照不足,温度过低也影响油脂的转化和积累。9 月降水量在120~200 mm 时,油茶含油率在48%~56%之间[8, 12]。1960s、1980s 和2000s 的9 月份平均降水量分别为169.0、197.6、135.8 mm,达到高油率所需降水范围内,因此,9 月份适宜的温度和降水为高油率年代创造了良好条件,其中1980s 的气温降水综合条件最有利油脂转化积累,故含油率最高,品质最优。

2.2.2 低油率年代在低油率年代1970s、1990s(分别为图 3b、3d),含油率为45.2%~46.1%,与高油率年代比较,平均含油率总体明显较低。含油率f>45%区域也呈东北—西南向分布状,随年代变动大,1970s 年代主要在山区地市和沿海地市的西部,即闽东北宁德市中西部县(市),闽北南平市大部县(市),闽西三明市和龙岩市大部县(市),闽南沿海泉州市和漳州市的西部局部县(市)。1990s 分布带向东南沿海方向移动,呈狭长带状分布,主要在闽西三明市和龙岩市东部,闽东北宁德市、福州市北部,闽南泉州市西部和漳州市。含油率f>50%区域小,只在1970s的闽北南平市和闽西三明市龙岩市的局部县(区),没有出现含油率f>55%的区域;1990s全省含油率f约50%。

对低油率年代1970s、1990s 的9 月份气温和降水量进行统计分析,年代9 月份平均气温均为21.6 ℃,降水量分别为125.5、102.3 mm,根据油茶油脂转化积累期适宜温水条件,气温接近油脂转化积累期适宜温度范围,但降水量明显小于高油率年代的适宜降水条件,所以含油率相对较低。1970s 的温水条件相对更接近于适宜条件,故其含油率比1990s 较高。综合分析1970s 和1990s 油脂转化积累期的温水条件,主要是由于9 月份降水量明显偏少,成为油茶含油率偏低的主要原因。

2.2.3 常年分布状况对福建省近50 年(1961—2010 年)普通油茶含油率区域分布进行分析(图 3f),福建油茶平均含油率较高(≥42.5%),大部分区域含油率f≥45%,属于高油品较优区,其中闽东北的宁德市大部、福州市北部,闽西南三明市、龙岩市和闽南漳州市的局部县(区)属于高油品优质区(50%~55%)。闽北南平市中部和西南部县(区),闽西三明市西部县(区),闽南泉州市东部县(区)含油率相比偏低,属于中油品区(41%~45%)。福建省总体含油率(平均为48.2%)水平在全国油茶含油率中品质较高。结合近50 年来油茶油脂转化积累期9月份的年代际气温降水情况,平均气温为21.8 ℃,降水量为146.0 mm,属于油茶油脂转化积累期适宜气候条件,因此全省平均含油率品质较高。

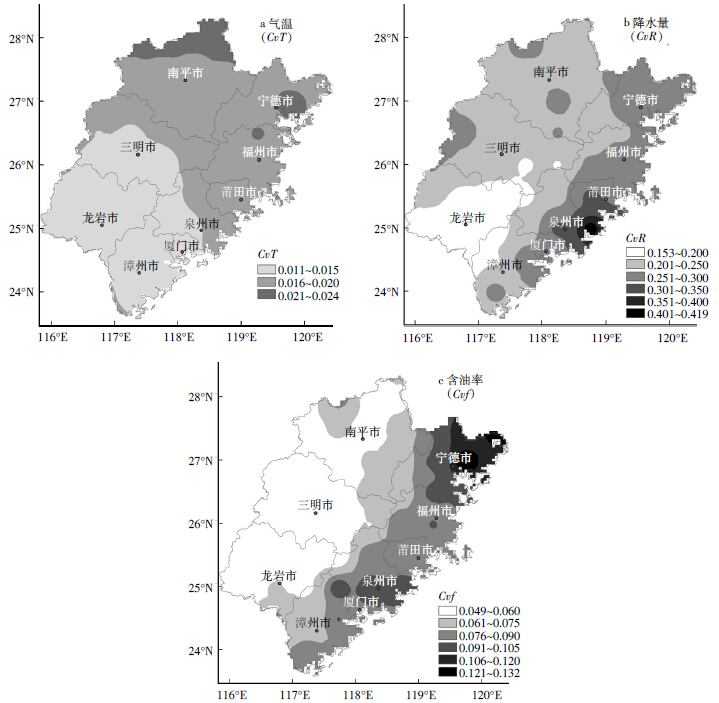

2.3 区域差异变化通过对1961—2010 年油茶油脂转化积累期9 月份的平均气温、降水量和油茶含油率的变异系数分析(分别为图 4a、4b、4c),9 月份平均气温变异系数(CvT)差别小,较大区域在闽北南平市的北部,闽东北宁德市沿海中东部和福州市局部,最小区域在闽西南和闽南地区,气温变异系数小说明年代气温较为稳定,变化波动小。9月份平均降水量变异系数(CvR)差别大,比气温变异系数大1 个量级(10 倍),最大值域在闽东南莆田市和泉州市,较大的区域主要在福建沿海地市和闽北、闽西局部县区,龙岩市和漳州市西部最小。沿海降水变异系数大,说明了年代际沿海地市降水变化幅度大,降水不稳定。油茶含油率变异系数(Cvf)差别大,较大的值域区也都出现在沿海地市,其中宁德市中东部和泉州市南部为两个大值中心,也是含油率波动最大的两个地区,说明沿海地市油茶含油率年代变化幅度大,差异明显。

|

| 图 4 气温、降水和油茶含油率变异系数区域分布(1961—2010 年) Figure 4 Regional distribution of temperature,precipitation and camellia oil content coefficient of variation in Fujian Province(1961 to 2010) |

通过比较,降水与含油率变异系数区域分布有较好的对应关系,而与气温变异系数分布对应不明显,只有宁德市中东部温度与含油率变异系数有相对较好的对应。福建沿海地区降水和油茶含油率变异系数明显大于内陆山区地市,进一步说明降水量变化是影响油茶含油率高低的主要因素。宁德市中东部温度、降水变异系数相对都较大,也是含油率变异系数最大值域区,说明该地区气温、降水年代变化波动较大,对油茶含油率影响大,变化最明显。

3 讨论利用油茶含油率综合气候模式,对福建省普通油茶含油率进行年代变化分析,发现除了有年代高低变化外,东北—西南向的带状分布还有着偏西(山区)和偏东(沿海)年代交替变化特点。研究表明福建年代间9 月平均气温差异小,对含油率区域分布影响不明显,反之,年代间9 月平均降水量差异大,影响也显著,在进行年代分析时,建立只考虑降水影响的气候评价模式也许效果更好些,有待进一步研究。

较多文献研究结果表明[6, 7, 8, 10, 12],影响油茶产量和含油率的主要气象因子是气温和降水。余优森等[11]研究的含油率综合气象模式,是通过对我国亚热带油茶主要种植区域(湖南、江西、广东、福建、浙江、广西等省区)进行调查分析研究后得出经验模式,提取影响普通油茶含油率高低的关键生育期9 月的降水量和平均气温建立了具有代表性和精确度较高的含油率综合气象模式。对于区域性分析主要气象条件对油茶含油率相对其他方式具有定量化和可靠性特点,也符合油茶油脂增长积累变化规律。因此,本文应用此模式来分析福建气候变化对油茶含油率影响也较为适用和可靠。

气候变化对福建油茶含油率影响分析表明,受气候变化,尽管年代降水变化对油茶含油率影响大,但福建油茶含油率总体较高,具有油茶生产的气候资源区位优势。因此,建议在开发利用气候资源和气候变化影响评估基础上,科学规划和区划,充分利用丘陵山地,鼓励扩大种植面积,加强防旱抗旱等气象灾害防御管理,此外进一步促进油茶品种改良、中低产园改造、管理技术改进等措施改进,可以提高油茶品质,提升其生产的科技含量,增加经济附加值和农民收入。

4 结论福建省油茶含油率具有显著的年代际变化特点,平均含油率存在高低年代交替变化,年代间呈现明显增减波动,有着高油率年代(1960s、1980s、2000s)和低油率年代(1970s、1990s)区别,且具有20 年的变化周期。含油率随年代变化略有下降。在油茶生产关键生育期中的油脂迅速转化积累期的9 月份,月平均气温年代变化差别小,都在油茶生长的适宜范围内,对油茶含油率变化影响小。而降水量(102.3~197.6 mm)年代间差别大,对油茶含油率具有显著的正相关影响作用,对福建油茶含油率变化起主要作用。

1961—2010 年油茶油脂转化积累期9 月份的平均气温变异系数(CvT)差别小,平均降水量变异系数(CvR)和含油率变异系数(Cvf)差别大,沿海地市降水与含油率变异系数区域分布有较好的对应关系,数值明显大于内陆山区地市。降水和含油率年代变化波动大,不稳定,进一步说明降水量变化是影响油茶含油率高低的主要因素。含油率波动大值区为闽东北宁德市和闽南泉州市两个中心,其中前者是最大值中心,也是年代际变化最显著的区域。

近50 年来福建省普通油茶平均含油率较高(f≥42.5%),大部分区域含油率f≥45%,属于高油品较优区,在全国油茶含油率中品质较高。高油率(f≥50%)优质区域主要分布在闽东北的宁德市、福州市北面县(市)和闽南漳州市、闽西龙岩市东部县(市),其中f>55%高优区主要在闽东北的宁德市。闽北南平市中部和西南部县(区),闽西三明市西部县(区),闽南泉州市东部县(区)含油率相比偏低(42%~45%)。

本文分析的福建常年油茶含油率水平(42.5%~54.4%)分布区域,与余优森等[11]研究的全国普通油茶含油率气候区域划分中福建油茶3 种油区类型即高优品质最优区玉(50%~56%)、高优品质较优区域(45%~49%)、中油优质区芋(41%~45%)分布区域基本一致,其中高优品质最优区中的鹫峰山脉、屏南县就在宁德市境内,闽南沿海泉州市列属于中油优质区。文中分析的9 月份降水量是影响油茶含油率高低的主要因素,与农谚所说的“七月(指农历)干球,八月干油”、“七月落金(降水),八月落银”是一致的,8、9 月份降水对油茶油脂转化、积累和含油率增长起十分重要的作用。

| [1] | 姚小华,王开良, 罗细芳,等. 我国油茶产业化现状及发展思路[J].林业科技开发, 2005(1): 3-6.YAO Xiao-hua, WANG Kai-liang, LUO Xi-fang, et al. Current situa-tion and development ideas of camellia industry in our country[J]. ChinaForestry Science and Technology, 2005(1): 3-6.(in Chinese) |

| [2] | 国家发改委,财政部,国家林业局. 全国油茶产业发展规划(2009-2020 年)[R]. 2009, 11: 1-8.National Development and Reform Commission, Ministry of Finance,State Forestry Administration. The national camellia industry develop.ment plan(2009-2020)[R]. 2009, 11: 1-8.(in Chinese) |

| [3] | 福建省林业厅. 福建省油茶产业2009 年至2020 年发展规划[R].2010, 9: 1-6.Forestry Department of Fujian Province. The camellia industry develop-ment plan of Fujian Province from 2009 to 2020[R]. 2010, 9: 1-6.(in Chinese) |

| [4] | 国家统计局. 2011年中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社, 2011:310-311.National Bureau of Statistics. 2011 Chinese statistical yearbook[M]. Beijing: China Statistics Press, 2011: 310-311.(in Chinese) |

| [5] | 郭文华.浙江中部丘陵地区油茶产量气候分析[J].中国农业气象,1987,8(2): 31-33.GUO Wen-hua. Analysis of the climate condition of camellia yield inhilly area of central Zhejiang Province[J]. Chinese Journal of Agromete-orology, 1987, 8(2): 31-33.(in Chinese) |

| [6] | 欧阳兆云.油茶产量与气象条件关系及生产管理措施[J].气象, 1991,17(3): 35-36.OUYANG Zhao-yun. Relationship between yield of camellia and mete-orological conditions and production management measures[J]. Meteo-rological Monthly, 1991, 17(3): 35-36.(in Chinese) |

| [7] | 余优森, 任三学, 谭凯炎. 中国普通油茶含油率品质气候区域划分与层带研究[J].自然资源学报, 1999, 14(2): 123-127.YU You-sen, REN San-xue, TAN Kai-yan. Study on climate regional-ization and layer and belt distribution of camellia oil content quality in China[J]. Journal of Natural Resources, 1999, 14(2): 123-127.(in Chi-nese) |

| [8] | 庄瑞林,黄爱珠. 油茶物种植物学性状与含油量的初步研究[J].林业科技通讯, 1981(1): 11-13.ZHUANG Rui-lin, HUANG Ai-zhu. Study on camellia species botanycharacters and oil content[J]. Forest Science and Technology, 1981(1):11-13.(in Chinese) |

| [9] | 张养才.中国亚热带山区农业气候资源研究[M].北京:气象出版社,2001: 73-81.ZHANG Yang-cai. Research of agricultural climate resources in sub-tropical mountainous areas of China[M]. Beijing: Meteorological Press,2001: 73-81.(in Chinese) |

| [10] | 刘晶淼,丁裕国,张文宗.农业气候资源与灾害评估及其区划研究[M].北京:气象出版社, 2012: 70-71.LIU Jing-miao, DING Yu-guo, ZHANG Wen-zong. Research of evalu-ation and regionalization in agricultural climate resources and meteoro-logical disasters[M]. Beijing: Meteorological Press, 2012: 70-71.(in Chinese) |

| [11] | 余优森, 谭凯炎.中国亚热带油茶含油率与气象条件关系研究[J].应用气象学报, 1999(3): 38-42.YU You-sen, TAN Kai-yan. Study on the relationship between Chi-nese subtropical camellia oil content and meteorological conditions[J].Journal of Applied Meteorological Science, 1999(3): 38-42.(in Chinese) |

| [12] | 中国亚热带东部丘陵山区农业气候资源及其合理利用研究课题协作组.中国亚热带东部山区农业气候[M] 北京:气象出版社, 1990:200-204.Project Cooperative Group of Research and Rational Utilization on A-gricultural Climate Resources of Subtropical Hilly Area in EasternChina. Agricultural climate in subtropical eastern mountainous areas ofChina[M]. Beijing: Meteorological Press, 1990: 200-204.(in Chinese) |

2015, Vol. 32

2015, Vol. 32