文章信息

- 潘丽娟, 张慧, 刘爱利, 王桥

- PAN Li-juan, ZHANG Hui, LIU Ai-li, WANG Qiao

- 福建省道路网络对土地利用转换的影响分析

- The Analysis of Road Networks' Influences on the Changes of Landuse in Fujian Province, China

- 农业资源与环境学报, 2015, 32(1): 1-7

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2014.0311

-

文章历史

- 收稿日期:2014-11-04

2. 环境保护部南京环境科学研究所, 江苏南京210042;

3. 南京师范大学地理科学学院, 江苏南京210042;

4. 环境保护部卫星环境应用中心, 北京100092

2. Nanjing In-stitute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection, Nanjing 210042, China;

3. School of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210042, China;

4. Satellite Environment Center, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100092, China

由于人口的增长以及连通人类居住地的需求,大 量交通网络被建设出来[1]。道路网络虽然为人类带来 了巨大的经济效益,但是它们也对自然景观和土地利 用造成了很多负面影响,不容忽视。因此,道路对生物 多样性和生态过程影响方面的研究得到不断发展,并 且,一个叫做道路生态学的新兴科学学科被创造出来。

道路生态学的研究可以追溯到20 世纪70 年代, Oxley 等[2]、Vestjens 等[3]针对小型哺乳动物和野生动 物研究了道路的影响。20 世纪80年代,道路位置、道 路密度等具有生态学意义的指数开始被定量计算,表 明道路的生态影响研究扩展到了景观尺度。20 世纪 90 年代,道路生态学的研究开始注重道路网络对土 地利用的影响。20 世纪90 年代末期,美国学者开始 将研究的重点转向路网、路网影响带和其相关领域。 进入21 世纪以来,信息技术得到飞速发展,GIS 技术 被运用于道路生态学的研究,GIS 技术的应用不仅为 道路生态学的理论研究提供数据支持和方法,还为道 路生态学的应用提供了空间分析,可行性评价和建设 科学决策等[4]。

土地利用/土地覆被变化(Land use and land cover change,LUCC)已成为目前国际上全球变化研究的前 沿和热点课题之一[5]。土地利用反应了人类与自然界 相互影响相互作用的最直接最密切的关系[6]。根据目 前的研究,导致土地利用发生变化的因素主要分为自 然因素和社会经济因素,对这些因素的研究深化了我 们对土地利用变化驱动因素的了解。但是,在绝大多 数情况下,自然因素相对比较稳定,往往通过改变土 地覆被而间接引起土地利用变化。社会、经济、技术因 素相对活跃,可以通过影响人们在土地利用上的决策 对区域土地利用变化产生直接影响[7]。人类对土地利 用的影响程度与社会经济的发展水平是一致的,对荒 地的不合理开垦,对草原的破坏以及对森林的滥砍滥 伐等土地利用方式会引起水土流失、泥石流、河流泛 滥、土壤盐碱化、沼泽化、沙漠化等不良的土地利用方 式。在道路对土地利用的影响方面,国外主要选择受 人为活动影响较少的小尺度进行研究,而国内对该方 面的研究则都分散于一些相关研究中,总体来说,区 域道路网络对土地利用的影响分析并不多见。

生态系统的自我维持是有限度的,这个限度就是 生态阈值。当生态系统受到的外因力影响超过其阈 值,生态系统就会发生根本性的变化,原有的生态平 衡将被打破,需要发生演替,建立新的生态平衡。同 样,道路网络的建设在导致生态系统发生退化的同 时,它也会导致生态系统发生演替。如果道路网络的 密度超过生态系统能够承受的限度,则路网就会迫使 生态系统发生改变。尽管将阈值概念引入生态学的历 史已经有30 多年,并且一直是学者们关注的热点,但 是道路对于生态系统影响的阈值研究较少。国外在该 方面的研究几乎为空白,国内郑钰等[8]通过云南纵向 岭谷区路网密度与生态系统转换(1980—2000 年期 间)的多尺度空间相关分析,研究了路网对生态系统 的影响及其阈值,但是并没有区分出道路网络的影响 范围。刘世梁等[9]研究了道路与土地利用格局变化的 关系,揭示了不同道路类型对区域生态安全的影响, 但是并没有研究整体道路网络对生态系统的影响。

本研究将根据缓冲区分析的结果首先界定道路 对土地利用的影响范围,在影响域范围内研究了土地 利用变化面积指数与路网密度之间的相关性,并在此 基础上通过最邻近法对DEM 数据进行重采样,提取 得到不同尺度下的高程、坡度和坡向数据,从而分析 了不同尺度下土地利用类型转换的地形特征。最后采 用路网密度均值来确定影响土地利用类型变化的道 路网络密度阈值。 1 研究区概况

福建省的地理位置处于23°30′~28°22′N,115° 50′~120°40′E,属于我国东南沿海地区,与浙江省、江 西省和广东省接壤,土地总面积达12.4 万km2,其中 90%的陆地面积为丘陵、山地。全省大部分地区属于 中亚热带,闽东南部分地区属于南亚热带,降水充沛, 光照丰富。福建省森林覆盖率达到65.95%,高居全国 榜首,同时,该省的矿产资源和植物种类相当丰富,这 些独特自然资源的形成都有赖于其优越的地理气候 条件。福建省的公路密度均值达每百平方公里32.43 km,排在全国第五位。总体来说,福建省是一个森林 覆盖率高、路网密度大的省份。因此,为了探讨道路网 络对土地利用的影响,本研究选取福建省作为研究 区域。 2 材料与方法 2.1 数据来源

2000 年和2010 年的土地覆盖类型数据来自于 《全国生态环境十年变化(2000—2010 年)遥感调查 与评估项目》。DEM 数据来自于http://srtm.csi.cgiar. org/SELECTION/inputCoord.asp下载的SRTM 数据(90 m*90 m)。道路矢量数据来自于交通网全国道路数据,涵盖了整个福建省的国道、省道、高速、铁路、城市 快速路、乡镇村道和县道。 2.2 数据处理 2.2.1 空间网格数据

选取福建省为研究区域,分别建立200、400、600、 800、1 000 m 的网格作为5 个不同的研究尺度,并基 于这5 个不同的研究尺度分别建立其空间属性数据 库。数据库中包括以下数据:道路网络密度、土地利用 类型变化面积指数、高程、坡度和坡向。 2.2.2 道路网络密度数据

文中所提到的道路网络密度是指每个网格内各 级道路的单位面积总长度。文中所使用的各级道路网 包括:省道、国道、高速公路网、县(乡)公路路网、乡村 路网以及小路网。每个网格内,道路网络密度的计算 公式为:

土地利用类型变化面积指数是指2000—2010 年 间土地利用类型变化的面积占网格面积的百分比。

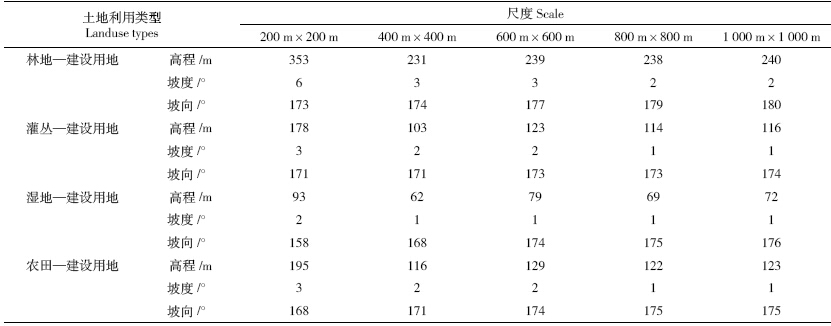

根据DEM 数据,采用最邻近法重采样得到200、 400、600、800、1000m栅格大小的DEM,再利用GIS软 件分别提取出不同尺度下的高程、坡度和坡向数据。 2.3 研究方法

本研究通过对道路网络制作不同宽度的缓冲区 来识别路网的影响范围,并在其影响范围内利用空间 网格方法建立200、400、600、800、1 000 m这5个尺 度的栅格,根据公式(1)和(2)分别建立包括道路网络 密度和土地利用类型变化面积指数在内的属性数据 库,利用SPSS 软件的Pearson 相关分析方法计算道 路网络密度与土地利用类型转换面积指数之间的相 关性系数,研究两者之间的相关关系。同时,通过最邻 近法对DEM 数据进行重采样,得到不同尺度下的高 程、坡度和坡向数据,用于分析不同土地利用类型转 换的地形特征。最后采用路网密度均值来确定影响土 地利用类型变化的道路网络密度阈值。 3 结果与讨论 3.1 道路网络的缓冲区分析

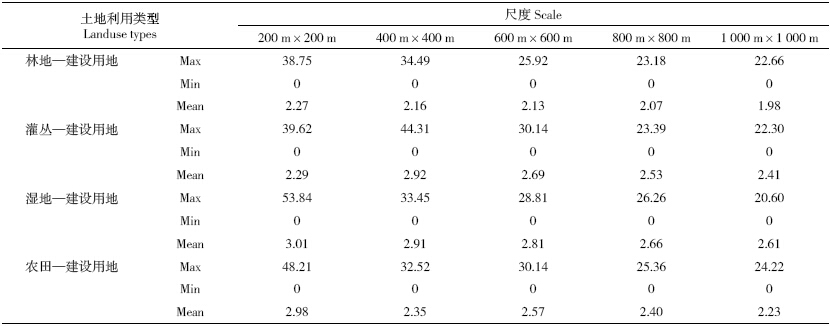

对道路网络分别制作200,400,600 m…2 200 m 宽度的缓冲区(单侧宽度),并基于《全国生态环境十 年变化(2000—2010 年)遥感调查与评估项目》提取 出的土地利用数据,将研究区的所有土地利用类型划 分为林地、灌丛、草地、湿地、农田、建设用地和未利 用地,利用GIS 软件的空间叠置功能得到10 年间土 地利用的变化情况,提取出不同宽度的缓冲区范围内 的土地利用变化面积,并得到其变化趋势。变化趋势 如图 1。

|

| 图 1 土地利用类型变化面积趋势图 Figure 1 The trend of land use types'changing areas |

从图 1 可以看出,在200~1 000 m范围内,随着 缓冲区宽度的增加,土地利用的变化面积呈现波动上 升的趋势,在1 000 m以后的范围内,随着缓冲区宽 度的增加,土地利用的变化面积虽有较小的上升趋 势,但趋势不明显,增加幅度很小,总体呈现平稳状 态。因此,将1 000 m作为道路的影响范围,即在超过 1 000 m范围后,道路对土地利用的影响微弱或几乎 没有影响。 3.2 道路网络密度与土地利用类型变化面积指数之间的相关性系数

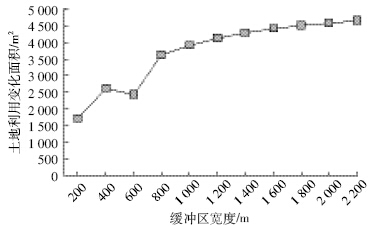

在道路网络影响范围内,选取变化面积较大的9 种土地利用转变类型,依据公式(1)、公式(2)分别计 算不同尺度下道路网络密度和土地利用类型变化面 积指数,并对两者进行相关分析。如果路网密度与土 地利用类型变化面积指数的相关性显著,则说明路网 密度是导致土地利用转变的一个影响因素。如果上述 两者间为正相关关系,则随着路网密度的增加,土地 利用变化的面积也会增加。反之,如果上述两者为负 相关关系,则随着路网密度的增加,土地利用变化的面积会减少。如果二者之间的相关性显著且相关程度 较高,则路网密度是导致土地利用发生转变的主导因 素之一;如果二者的相关性显著但相关程度不高,则 路网密度是导致土地利用发生转变的影响因素之一, 但不是主导因素;如果二者的相关性不显著,相关程 度也不高,则路网密度不是导致土地利用发生转变 的原因。

从图 2 可以看出,在道路网络影响范围内,随着 尺度的增大,道路网络密度与土地利用转换面积指数 之间的Pearson 相关系数总体呈上升趋势,这是由于 尺度越大受城镇向外扩张的影响也就越大。道路网络 密度与土地利用转换面积指数之间具有以下3 个特 征(表 1):

|

| 图 2 路网密度与土地利用变化面积指数之间的相关性分布图 Figure 2 The distribution of correlation between the road network density and ecosystem transformation |

|

(1)弱相关:灌丛向林地、灌丛向农田以及农田向 林地转变时,土地利用转换面积指数只在几个尺度下 与道路网络密度显著相关,不具有普遍的尺度效应, 并且相关程度非常低,因此,两者属于弱相关,即道路 网络密度是影响这3 类土地利用转变的因素之一,但不是主导因素。

(2)强相关:林地向建设用地、灌丛向建设用地、 湿地向建设用地以及农田向建设用地转变时,土地利 用转换面积指数在所有尺度下与道路网络密度显著 相关,具有普遍的尺度效应,并且相关程度较高,因 此,两者属于强相关,即道路网络密度是影响这4 类 土地利用转变的主导因素。

(3)不相关:林地向农田以及农田向灌丛转变时, 土地利用转换面积指数在所有尺度下与道路网络密 度都不显著相关,并且相关程度非常低,因此,两者属 于不相关,即道路网络密度对这2 类土地利用转变没 有影响。 3.3 地形特征分析

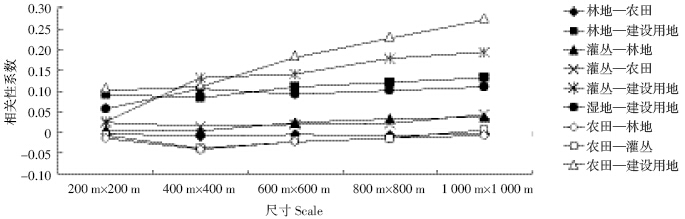

根据道路网络密度与土地利用变化面积指数之 间的相关分析结果,道路网络是导致林地转变为建设 用地、灌丛转变为建设用地、湿地转变为建设用地以 及农田转变为建设用地的主要原因。因此,制作不同 尺度下道路网络影响区内的海拔、坡度和坡向图(图 3),并选取林地向建设用地的转变、灌丛向建设用地 的转变、湿地向建设用地的转变以及农田向建设用地 的转变来分析不同研究尺度下道路网络影响区内的 海拔特征、坡度特征和坡向特征。

|

| 图 3 道路网络影响区域的高程、坡向和坡度图(以400 m×400 m尺度为例) Figure 3 The map of elevation,aspect and slope in the areas impacted by the road networks(Using the scale of 400 m×400mas an example) |

从土地利用发生转变的高程来看,当林地转变为建设用地时,高程主要集中在230~360 m 之间;当灌 丛转变为建设用地时,高程主要集中在100~180 m; 当湿地转变为建设用地时,高程主要集中在60~100 m;当农田转变为建设用地时,高程主要集中在110~ 200 m(表 2)。随着研究尺度的增大,土地利用发生转变的区域所对应的高程均逐渐趋于平稳;在相同的尺 度下,林地向建设用地转变的区域具有最大的高程, 湿地向建设用地转变的区域具有最小的高程(图 4)。

|

|

| 图 4 道路网络影响区域内的高程分布图 Figure 4 Distribution map of elevation within the region impacted by road networks |

从土地利用发生转变的坡度来看(表 2),土地利 用发生转变的区域所对应的坡度均在7°以下,根据 《水土保持综合治理规划通则GB/T 15772—1995》, 该区域属于平坡和较缓坡。

根据坡向分级,-1毅为平面,0°~22.5°为正北坡, 22.5°~67.5°为东北坡,67.5°~112.5°为正东坡,112.5°~ 157.5°为东南坡,157.5°~202.5°为南坡,202.5°~247.5° 为西南坡,247.5°~292.5°为西坡,292.5°~337.5°为西 北坡,因此,从土地利用发生转变的坡向来看(表 2), 土地利用转变均发生在南坡(158°~180°)。 3.4 道路网络影响土地利用的阈值分析

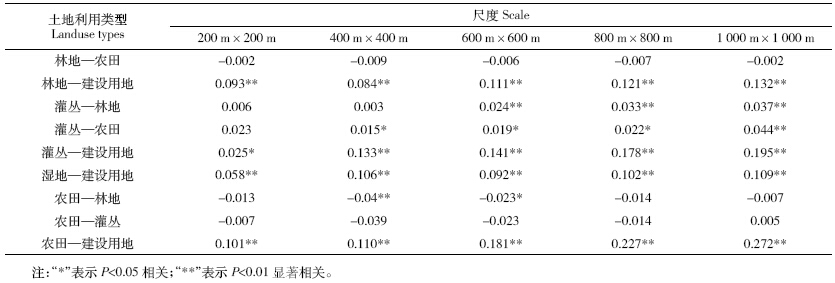

选取以下相关程度较高的土地利用转变进行研究:林地—建设用地、灌丛—建设用地、湿地—建设用 地以及农田—建设用地。在不同研究尺度下,由于影 响土地利用类型变化的路网密度在空间上分布不均 匀,并且各个网格内的路网密度都不相同,因此,采用 路网密度的均值来确定影响土地利用类型变化的路 网密度阈值。

根据表 3,林地—建设用地、灌丛—建设用地、湿 地-建设用地以及农田—建设用地的区域范围内,路 网密度的阈值(km·km-2)随着研究尺度的增大没有明 显变化,表明路网对土地利用的影响并未随着研究尺 度的增大而有所减弱。其中,林地转变为建设用地时 的路网密度阈值为1.98~2.27 km·km-2;灌丛转变为建 设用地时的路网密度阈值为2.29~2.92 km·km-2;湿地 转变为建设用地时的路网密度阈值为2.61~3.01 km· km-2;农田转变为建设用地时的路网密度阈值为 2.23~2.98 km·km-2。在相同尺度下,林地转变为建设 用地时的路网密度阈值最小,湿地转变为建设用地时 的路网密度阈值最大,表明在这4 种土地利用类型 中,森林生态系统的抵抗力稳定性最大,而湿地生态 系统的抵抗力稳定性最小。

(1)道路网络对土地利用的影响范围为1 000 m, 超过1 000 m后,道路网络对土地利用的影响微弱或 几乎没有影响。

(2)根据福建省路网密度与土地利用变化(2000— 2010 年)的相关分析结果,路网密度与以下几类土地 利用变化的相关程度较高:林地转变为建设用地、灌丛转变为建设用地、湿地转变为建设用地和农田转变 为建设用地,即道路网络是影响这4 类土地利用转变 的主要原因,由于道路网络引起了两侧城市化和人类 活动的加剧,从而使得土地利用主要向单一的建设用 地转变。

(3)从土地利用发生转变的高程来看,随着研究 尺度的增大,土地利用发生转变的区域所对应的高程 均逐渐趋于平稳,其中,当林地转变为建设用地时,高 程主要集中在230~360 m;当灌丛转变为建设用地 时,高程主要集中在100~180 m;当湿地转变为建设 用地时,高程主要集中在60~100 m;当农田转变为建 设用地时,高程主要集中在110~200 m。在相同的尺 度下,林地向建设用地转变的区域具有最大的高程,湿 地向建设用地转变的区域具有最小的高程;从土地利 用发生转变的坡度来看,土地利用转变均发生在坡度 7°以下,属于平坡和较缓坡;从土地利用发生转变的 坡向来看,土地利用发生转变的区域主要位于南坡。

(4)从路网密度的阈值来看,林地转变为建设用 地时的路网密度阈值为1.98~2.27 km·km-2;灌丛转变 为建设用地时的路网密度阈值为2.29~2.92 km·km-2; 湿地转变为建设用地时的路网密度阈值为2.61~3.01 km·km-2;农田转变为建设用地时的路网密度阈值为 2.23~2.98 km·km-2。在相同尺度下,林地转变为建设 用地时的路网密度阈值最小,湿地转变为建设用地时 的路网密度阈值最大,表明森林生态系统的抵抗力稳 定性最大,而湿地生态系统的抵抗力稳定性最小。在 不同的尺度下,路网密度的阈值没有明显变化,表明 路网对土地利用的影响并未随着研究尺度的增大而 有所减弱。

| [1] | CIA. The world factbook: 2009[R]. Central Intelligence Agency, Wash-ington, D C. |

| [2] | Oxley D J, Fenton M B, Carmody G R. The effects of roads on popula-tionsof small mammals[J].Journal of Applied Ecology, 1974,11: 51-59. |

| [3] | Vestjens W J M. Wildlife mortality on a road in New South Wales[J]. E-mu, 1973, 13: 107-112. |

| [4] | 梅晓丹. 浅谈GIS 在道路生态学中的应用[J]. 哈尔滨师范大学自然 科学学报, 2004, 20(4): 105-108. MEI Xiao-dan. Shallow talking about the application of GIS in road e-cology[J]. Natural Sciences Journal of Harbin Normal University, 2004, 20(4): 105-108.(in Chinese) |

| [5] | 陈佑启, 杨鹏.国际上土地利用/土地覆被变化研究的新进展[J]. 经济地理, 2001, 21(1): 95-100. CHEN You-qi, YANG Peng. Recent progress of international study on land use and land cover change(LUCC)[J]. Economic Geography, 2001, 21(1): 95-100.(in Chinese) |

| [6] | 蔡运龙.土地利用/土地覆被变化研究:寻求新的综合途径[J].地理研 究, 2001, 20(6): 645-652. CAI Yun-long. A study on land use/cover change: the need for a new in-tegrated approach[J]. Geographical Research, 2001, 20(6): 645-652. (in Chinese) |

| [7] | 邵景安,李阳兵.区域土地利用变化驱动力研究前景展望[J].地球科 学进展, 2007, 22(8): 798-809. SHAO Jing-an, LI Yang-bing. The drivers of land use change at region-al scale: assessment and prospects[J]. Advances in Earth Science, 2007, 22(8): 798-809.(in Chinese) |

| [8] | 郑钰,李晓文,崔保山,等.云南纵向岭谷区道路网络对土地利用 影响的阈值分析[J].生态学报, 2009, 29(11): 5823-5831. ZHENG Jue, LI Xiao-wen, CUI Bao-shan, et al. The influential thresh-old of road netowrk impacts on the ecosystem in longitudinal rangegorge region of Yunnan Provice, China[J]. Acta Ecological Sinica, 2009, 29(11): 5823-5831.(in Chinese) |

| [9] | 刘世梁, 温敏霞, 崔保山, 等. 道路网络扩展对区域生态系统的影 响-以景洪市纵向岭谷区为例[J].生态学报,2006,26(9): 3018-3024. LIU Shi-liang, WEN Min-xia, CUI Bao-shan, et al. Effects of road net-works on regional ecosystems in southwest mountain area: a case study in Jinhong of longitudinal range-gorge region[J]. Acta Ecological Sinica, 2006, 26(9): 3018-3024.(in Chinese) |

2015, Vol. 32

2015, Vol. 32