文章信息

- 李静, 闵庆文, 李文华, 焦雯珺, 袁正

- LI Jing, MIN Qing-wen, LI Wen-hua, JIAO Wen-jun, YUAN Zheng

- 基于污染足迹的太湖流域稻作农业污染评估--以常州市和宜兴市为例

- Pollution Assessment of Rice Agriculture in the Taihu Lake Watershed Based on the Pollution Footprint: A Case Study of Changzhou City and Yixing City, China

- 农业资源与环境学报, 2014, 31(4): 372-380

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2014.0093

-

文章历史

- 收稿日期:2014-04-11

2. 中国科学院大学 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

农业是整个国民经济发展的基础,尤其是稻作农 业,全国一半以上的人口以稻米为主食。不可否认现 代化大规模农业生产在保障粮食数量安全方面贡献 巨大,现代化的大规模农业机械生产在大幅度提高粮 食产量、保障粮食数量安全的同时,也不同程度破坏 了农田生态系统,甚至危及到粮食与食品安全,并对 整个区域的生态环境产生严重影响[1]。具体表现为,化 肥农药的过量施用,使我国稻田多数处于氮、磷素盈 余状态,这对水环境构成了严重的威胁[2, 3, 4, 5, 6]。

太湖流域自20世纪80年代以来化肥施用量一直 呈上升趋势,是我国化肥施用量最高的地区之一[7, 8]。随着城市化进程的加速,太湖地区的传统农业生产方 式正逐渐向大规模、集约化农业生产方式转变。农民 大量施用化肥和农药,其数量高达577.5 kg·hm-2 和 34.5 kg·hm-2,远高于全国平均的411.0 kg·hm-2 和 11.25 kg·hm-2,造成大量氮素和磷素进入水体,加速 了流域水体的污染和富营养化[9]。自20 世纪80 年代 初以来太湖地区农田生态系统中的氮、磷一直处于盈 余状态,养分高度集中,大田作物施肥量甚至达到 600 kg·hm-2,远远高于作物实际需要量[10]。近年来,尽 管化肥农药的使用量有所减少。但随着城市化进程的 加快,耕地面积不断减少,化肥单位面积使用量变化 不大,仍远远高于发达国家为防止水体污染所规定的 平均化肥施用量的安全上限225 kg·hm-2。

综上可知,随着化肥、农药的施用强度逐年增大, 稻作生产过程中的污染物流失务必会对当地的水环 境产生严重影响。目前,已经有学者从综合考虑种植 业、畜禽养殖业和水产养殖业生产过程中产生的污染 物对水环境影响的角度,构建农业污染压力模型,计算 农业污染排放量和污染压力指数,定量分析了处于太 湖流域农业污染物排放对水环境影响的严重性[11, 12]。 但是还没有研究从污染足迹的角度对太湖流域稻作 农业进行定量评估。因而,本文以太湖流域稻作农业 生产为研究对象,基于污染足迹模型探讨太湖流域稻 作农业的污染状况,期望为该流域合理施用化肥和有 效控制稻作农业污染提供科学依据。 1 材料与方法 1.1 研究区概况

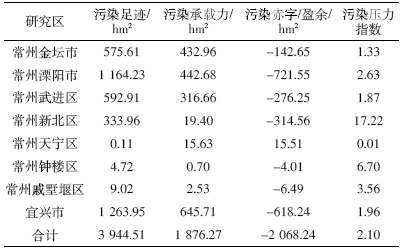

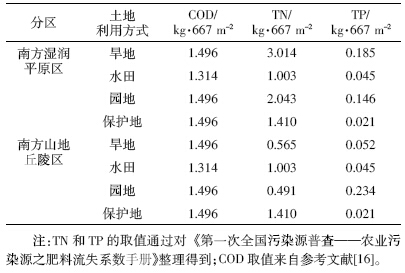

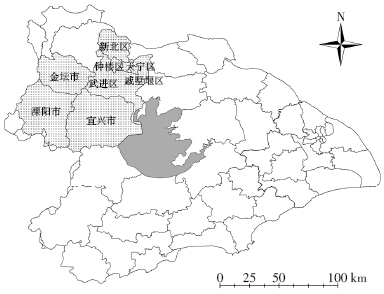

一般情况下,水体流域都由多个小流域组成,结 合流域的地形特征,可将农业污染概分为山区小流域 农业污染和平原小流域农业污染。不同的小流域具有 不同的特征,其污染特点及发生规律也不尽相同。本 文研究的是稻作生产污染问题,从表 1 中可以看出太 湖流域平原河网区和山地丘陵地区水田生产的 COD、TN 和TP的污染物流失系数相同,因而本文认 为太湖流域平原地区和山区的稻作生产对太湖流域 水环境的影响相同。故本文选取太湖流域上游江苏省 常州市、宜兴市作为研究区,通过对常州市、宜兴市的 稻作农业污染研究,以期反映太湖流域稻作生产活动 对太湖水环境的影响。

|

常州市、宜兴市地处江苏省南部、太湖流域上游 (见图 1),地处苏锡常平原区,地势平坦,耕地面积广 阔。属亚热带湿润季风气候,四季分明、雨热同期,年平均气温16.3 益,年平均降水量1 068.9 mm。境内河 道纵横交织,湖塘星罗棋布,南溪水系、洮滆水系是境 内主要河流水系,长荡湖、滆湖是境内主要湖泊。

|

| 图 1 研究区位置图 Figure 1 The location of the study area |

常州市辖金坛、溧阳两市和天宁、钟楼、戚墅堰、 新北、武进5区;宜兴市辖4 个街道、14 个镇。2007 年 常州市、宜兴市常住总人口362.18×104人,人口密度 561 人·km-2,非农业人口217.31×104 人,占总人口的 比重为60.00%。2007 年常州市和宜兴市经济总产值 为2 386.34亿元,第一产业产值81.69×108元,占经济 总产值的3.42%;第二产业产值1 422.56×108元,占 经济总产值的59.61%,其中工业产值为1 320.42×108 元;第三产业产值882.09×108元,占经济总产值的 36.96%,第二产业占主导地位。常州市和宜兴市的社 会经济发展水平明显高于全国平均水平。然而,在经 济飞速发展的同时,常州市和宜兴市生态环境也受到 了严重破坏。 1.2 研究方法及数据来源 1.2.1 研究方法

本文首先计算稻作农业COD、TN 和TP 的入河 量[13]。其次,通过污染足迹模型计算稻作农业COD、 TN 和TP 的污染足迹[14];最后,通过污染压力模型计 算稻作农业COD、TN 和TP 的污染压力指数,并对其 进行评估。 1.2.1.1 污染物入河量计算

稻作农业化学需氧量(COD)、总氮(TN)和总磷 (TP)的入河量可根据公式(1)计算得到:

|

基于污染物吸纳的生态足迹,即污染足迹,是指 吸纳一定人口产生的污染物实际所需要的土地面 积[15],在理论基础、研究内容、计算方法等方面都与传 统生态足迹中的能源足迹有着本质的区别。焦雯珺 等[14]根据污染足迹基本理论,构建了太湖流域有机物 污染足迹(PFCOD)、氮污染足迹(PFN)和磷污染足迹 (PFP)模型(公式2~公式4)。

本文利用污染压力指数(公式5)来衡量区域水 污染压力的大小,即利用污染足迹与污染承载力的比 值对区域水污染压力进行综合评估。如果污染承载力 大于污染足迹,即存在污染盈余,人类的排污活动在 区域的可承载范围之内;如果污染承载力小于污染足 迹,即存在污染赤字,人类活动所产生的污染物超出 了区域的纳污能力。

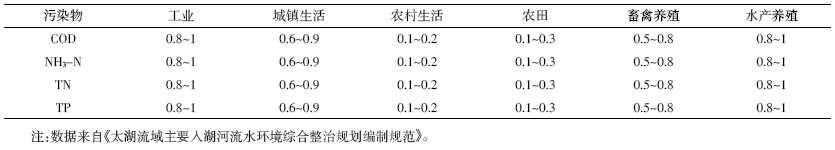

稻作农业的污染物排放量和入河量计算所需数据来自常州市、宜兴市2007 年污染源普查资料。不同 土地利用方式肥料流失的产排污系数主要来自于《第 一次全国污染源普查———农业污染源之肥料流失系 数手册》和文献[16]。入河系数是在实地考察的基础上 参照《太湖流域主要入湖河流水环境综合整治规划编 制规范》确定的。研究区污染承载力则为常州市、宜兴 市的实际水域面积,通过研究区1:10 万土地利用遥 感解译数据统计得到。 2 结果与讨论 2.1 稻作农业污染排放特征

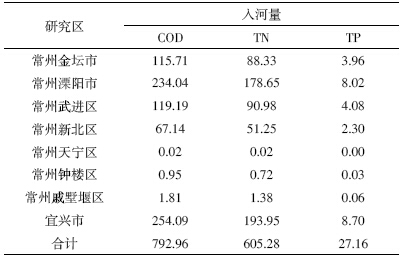

根据稻作农业污染物入河量计算公式1,对常州 市、宜兴市稻作农业COD、TN 和TP 的入河量进行了 计算,各区县计算结果见表 3。

|

从表 3 中可知,2007 年研究区稻作农业COD、 TN 和TP的入河量分别为792.96、605.28 t和27.16 t, 其中,以宜兴市的入河量最大,其次为溧阳市和武进 区,三者之和占到研究区稻作农业COD、TN和TP总 入河量的76.59%、76.60%和76.58%。不难看出,宜兴 市、溧阳市和武进区是研究区稻作农业污染物排放最 多的地区。

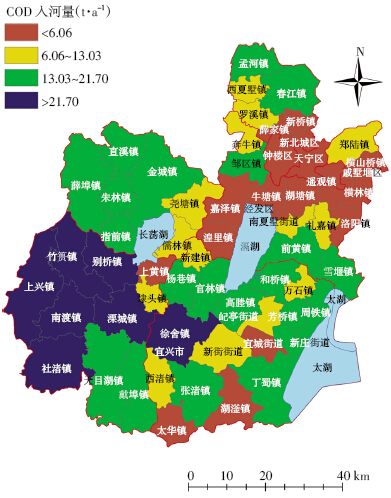

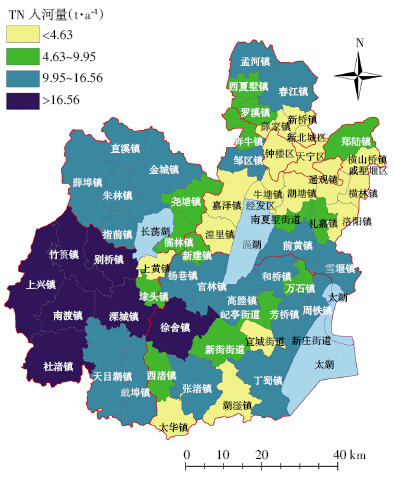

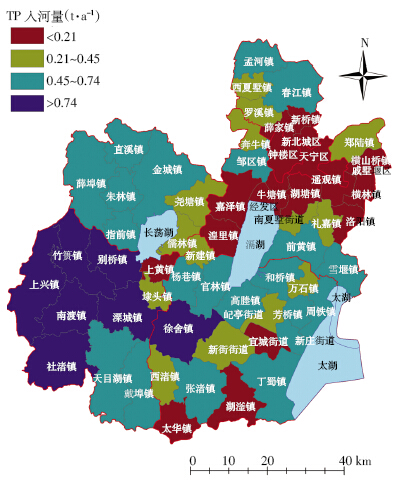

具体到研究区稻作农业污染物排放的空间格局 (图 2~图 4),可以看出污染物排放较多的地区集中在 宜兴市、武进区和新北区的部分乡镇以及溧阳市和金 坛市的绝大部分乡镇。其中,溧阳市的社渚镇、上兴 镇、竹篑镇、别桥镇、南渡镇、溧城镇,宜兴市徐舍镇的 污染物入河量最大;而新北区的新桥镇、薛家镇和新 北城区,钟楼区,天宁区,戚墅堰区,武进区的横山桥 镇、横林镇、遥观镇、湖塘镇、洛阳镇、牛塘镇、嘉泽镇、湟里镇,宜兴市的宜城街道、湖滏镇、太华镇,溧阳市 的上黄镇的稻作生产污染物入河量普遍较少。从图 2~图 4 可以看出,研究区稻作农业污染物入河量区域 差异较大。

|

| 图 2 研究区稻作农业COD 排放的空间格局 Figure 2 Spatial distribution of COD river discharge from rice agriculture in the study area |

|

| 图 3 研究区稻作农业TN排放的空间格局 Figure 3 Spatial distribution of TN river discharge from rice agriculture in the study area |

|

| 图 4 研究区稻作农业TP排放的空间格局 Figure 4 Spatial distribution of TP river discharge from rice agriculture in the study area |

由图 2~图 4 可知,入河量较高的乡镇,其COD 入河量超过21.70 t·a-1,TN 入河量超过16.56 t·a-1,TP 入河量超过0.74 t·a-1;而排放量较少的乡镇,其COD 入河量小于6.06 t·a-1,TN 入河量小于4.63 t·a-1,TP 入河量小于0.21 t·a-1。 2.2 稻作农业污染足迹分析

根据太湖流域污染足迹模型(公式2~公式4),结 合研究区稻作农业COD、TN 和TP 入河量的计算结 果,计算得到研究区稻作农业COD 污染足迹、TN 污 染足迹和TP污染足迹,各区县计算结果见表 4。

从表 4中可以看出,研究区2007 年稻作农业有 机物污染足迹为523.52 hm2,其中宜兴市、溧阳市和 武进区有机物污染足迹依次为167.75、154.52 hm2和 78.69 hm2,三者之和占到研究区稻作农业有机物污染 足迹的76.59%;研究区2007 年稻作农业氮污染足迹 为3 944.50 hm2,其中宜兴市、溧阳市和武进区稻作农业氮污染足迹依次为1 263.95、1 164.23 hm2和592.91 hm2,三者之和占到研究区稻作农业氮污染足迹 的76.59%;研究区2007 年稻作农业磷污染足迹为 2 578.95 hm2,其中宜兴市、溧阳市、武进区稻作农业 磷污染足迹依次为826.38、761.18 hm2和387.65 hm2, 三者之和占到研究区稻作农业磷污染足迹的76.59%。

从表 4中可以看出,研究区2007 年稻作农业污 染足迹为3 944.50 hm2,其中宜兴市、溧阳市和武进区 的污染足迹位列前三,其值依次为1 263.95、1 164.23 hm2和592.91 hm2。这说明研究区所辖区县中宜兴市、 溧阳市和武进区排放的污染物对当地水域空间的生 态占用是最大的。

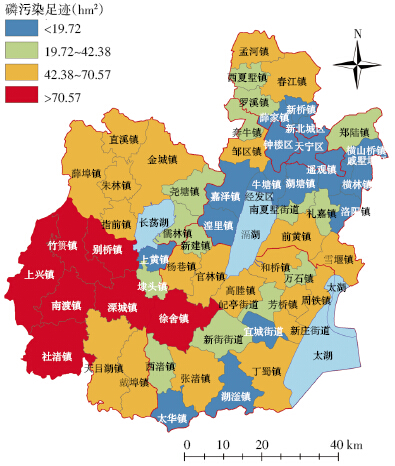

具体到研究区稻作农业有机物、氮和磷污染足迹 的空间分布(图 5~图 7),可以看出研究区稻作农业 COD、氮和磷污染足迹较大的地区集中在溧阳市的社 渚镇、上兴镇、竹篑镇、别桥镇、南渡镇、溧城镇和宜兴 市的徐舍镇。其稻作农业COD 污染足迹普遍高于 14.32 hm2,氮污染足迹普遍高于107.93 hm2,磷污染 足迹普遍高于70.57 hm2。而新北区的新桥镇、薛家镇 和新北城区,钟楼区,天宁区,戚墅堰区,武进区的横 山桥镇、横林镇、遥观镇、湖塘镇、洛阳镇、牛塘镇、嘉 泽镇、湟里镇,宜兴市的宜城街道、湖滏镇、太华镇,溧 阳市上黄镇的稻作农业COD、氮和磷污染足迹普遍 较低。其稻作农业COD污染足迹普遍低于4.00 hm2, 氮污染足迹普遍低于30.16 hm2,磷污染足迹普遍低 于19.72 hm2。

|

| 图 5 研究区稻作农业COD 污染足迹的空间格局 Figure 5 Spatial distribution of COD pollution footprint from rice agriculture in the study area |

|

| 图 6 研究区稻作农业氮污染足迹的空间格局 Figure 6 Spatial distribution of TN pollution footprint from rice agriculture in the study area |

|

| 图 7 研究区稻作农业磷污染足迹的空间格局 Figure 7 Spatial distribution of TP pollution footprint from rice agriculture in the study area |

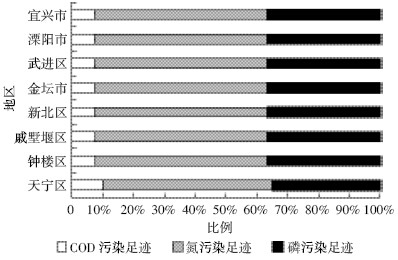

由图 8可知,各区县的稻作农业污染足迹中,氮 污染足迹所占的比例最大,其次是磷污染足迹。由此 可知,稻作农业氮类污染物对当地水域空间的生态占 用最大,其次为磷类污染物。COD 的入河量在稻作农业污染物入河量中所占的比重最大,但其污染足迹却 是3 类污染物中最小的,是因为太湖流域河网对 COD(1 514.67 kg·hm-2)、TN(153.45 kg·hm-2)和TP (10.53 kg·hm-2)的吸纳能力不同。

|

| 图 8 研究区稻作农业污染物污染足迹比例 Figure 8 Proportions of different pollutants discharged from rice agriculture in the study area |

从研究区污染足迹空间分布图(图 9)中可知,污 染足迹较大的地区集中在溧阳市的社渚镇、上兴镇、 竹篑镇、别桥镇、南渡镇、溧城镇和宜兴市的徐舍镇, 其污染足迹普遍高于107.93 hm2。

|

| 图 9 研究区稻作农业污染足迹的空间格局 Figure 9 Spatial distribution of pollution footprint from rice agriculture in the study area |

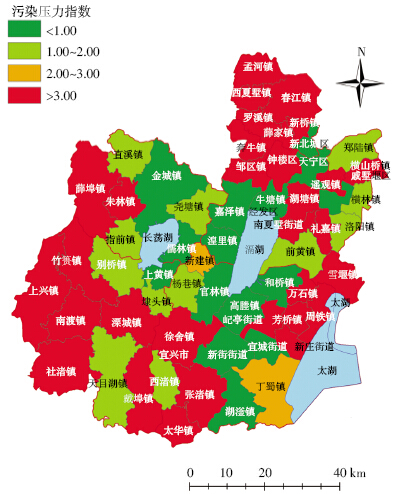

利用稻作农业污染足迹与污染承载力,计算得到 稻作农业的污染赤字/盈余和污染压力指数,各区县 的计算结果见表 5。

由表 5可知,研究区2007 年稻作农业污染足迹 为3 944.51 hm2,污染承载力为1 876.27 hm2,污染赤 字为2 068.24 hm2,稻作农业生产活动所排放的污染 物俨然超出当地水域的承载能力,对当地水环境产生 了巨大的压力。尽管研究区总体上超载,但是各区县的污染赤字/盈余差异十分显著:溧阳市水域的污染 物吸纳能力仅能满足当地38.02%的纳污需求,导致 其污染赤字高达721.55 hm2;宜兴市次之,污染赤字 为618.24 hm2;而天宁区水域的纳污能力不但能满足 当地稻作生产的纳污需求,而且还有15.51 hm2的污 染盈余。

表 5 显示,研究区2007年稻作农业污染压力指 数为2.10,当地水环境总体上处于中度污染状态。新 北区、钟楼区和戚墅堰区的污染压力指数均大于3, 溧阳市最大污染压力指数大于2 小于3,金坛市、武 进区和宜兴市的最大污染压力指数大于1 小于2,天 宁区的最大污染压力指数小于1。这说明新北区、钟 楼区和戚墅堰区的当地水环境总体上存在重度污染 压力,溧阳市当地水环境总体上存在中度污染压力, 金坛市、武进区和宜兴市当地水环境总体上存在轻度 污染压力,而天宁区当地水环境则总体上不存在污染 压力。

尽管研究区总体上处于中度污染压力状态,但是 研究区稻作农业污染压力指数空间差异显著。从图10中可以进一步看出,新北区的新北城区,天宁区,武进市的遥塘镇、经发区、牛塘镇、嘉泽镇、湟里镇,金 坛市的金城镇、儒林镇,溧阳市的上黄镇,宜兴市的官 林镇、和桥镇、高塍镇、新街街道、宜城街道、湖滏镇的 稻作农业生产活动还没有对当地水环境造成污染压 力;研究区存在轻度污染压力的地区集中在武进市的 郑陆镇、横林镇、洛阳镇、前黄镇,金坛市的直溪镇、尧 塘镇、指前镇,溧阳市的别桥镇、埭头镇、天目湖镇,宜 兴市的杨巷镇、西渚镇。研究区的剩余乡镇则存在中 度甚至中度污染压力。

|

| 图 10 研究区稻作生产污染压力指数的空间格局 Figure 10 Spatial distribution of pressure index of rice agriculture in the study area |

通过计算研究区稻作农业污染足迹和污染压力 指数并对其进行评估,得到如下结论:

(1)从污染物入河量来看,常州市、宜兴市稻作农 业生产过程中向水环境排放的污染物以COD 和TN 为主。COD 和TN 的入河量均是TP 入河量的20 多 倍,COD 和TN 的年入河量分别为792.96 t·a-1 和 605.28 t·a-1,TP的年入河量为27.16 t·a-1。

(2)从污染足迹来看,常州市、宜兴市稻作农业生 产过程中产生的TN 对当地水域空间的生态占用是 最大的(3 944.50 hm2),其次为TP(2 578.95 hm2),最 小的是COD(523.52 hm2)。

(3)从污染压力状况来看,常州市、宜兴市稻作农 业对水环境造成的污染压力指数为2.10,处于中度污 染压力状况。但是具体到各个区县,其污染压力状况 各异,只有常州市天宁区的污染压力指数小于1,其 他各区县的污染压力指数都大于1,表明常州市、宜 兴市稻作农业生产活动超出了当地水域的承载能力, 对当地水环境产生了压力。

| [1] | 李文华, 刘某承, 张 丹. 用生态价值观权衡传统农业与常规农业的效益——以稻鱼共作模式为例[J]. 资源科学, 2009, 31(6): 899-904. LI Wen-hua, LIU Mou-cheng, ZHANG Dan. Tradeoff analysis on comprehensive valuation of traditional agriculture and rice monocropping inZhejiang[J]. Resources Science, 2009, 31(6): 899-904.(in Chinese) |

| [2] | 杨林章, 冯彦房, 施卫明, 等. 我国农业面源污染治理技术研究进展[J]. 中国生态农业学报, 2013, 21(1): 96-101. YANG Lin-zhang, FENG Yan-fang, SHI Wei-ming, et al. Review of theadvances and development trends in agricultural non-point source pollution control in China[J]. Chinese Journal ofEco-A griculture, 2013, 21(1): 96-101.(in Chinese) |

| [3] | 郭廷忠, 张 超, 张丽君. 中国农业污染问题研究[J]. 安徽农业科学,2009, 37(1): 1773-1775. GUO Ting-zhong, ZHANG Chao, ZHANG Li-jun. On agricultural pollution in China[J]. Journal of A nhui A gricultural Sciences, 2009, 37(1):1773-1775.(in Chinese) |

| [4] | 马立珊, 汪祖强, 张水铭, 等. 苏南太湖水系农业面源污染及其控制对策研究[J]. 环境科学学报, 1997, 17(1): 39-47. MA Li-shan, WANG Zu-qiang, ZHANG Shui-ming, et al. Pollutionfrom agricultural non-point sources and its control in river system ofTaihu Lake, Jiangsu[J]. A cta Scientiae Circumstantiae, 1997, 17(1): 39-47.(in Chinese) |

| [5] | 黄宗楚. 上海旱地农田氮磷流失过程及环境效益研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2005. HUANG Zong-chu. The study of nonirrigated farmland nitrogen andphosphorus loss course and environmental effect in Shanghai[D]. Shanghai: East China Normal Unviersiy, 2005.(in Chinese) |

| [6] | 苑韶峰, 吕 军. 流域农业非点源污染研究概况[J]. 土壤通报, 2004,35(4): 507-511. YUAN Shao-feng, L譈 Jun. A general introduction of agricultural nonpoint source pollution in watersheds[J]. Chinese Journal of Soil Science,2004, 35(4): 507-511.(in Chinese) |

| [7] | 张大弟, 张晓红, 戴育民. 上海市郊 4 种地表径流污染负荷调查与评价[J]. 上海环境科学, 1997, 16(9): 35-38. ZHANG Da-di, ZHANG Xiao-hong, DAI Yu-min. Investigation andassessment of pollution load on four surface runoffs in Shanghai suburbs[J]. Shanghai Environmental Sciences, 1997, 16(9): 35-38.(in Chinese) |

| [8] | 沈根祥, 王振旗, 钱晓雍, 等. 上海大莲湖区域农业面源污染特征研究[J]. 上海农业学报, 2010, 26(1): 55-59. SHEN Gen-xiang, WANG Zhen-qi, QIAN Xiao-yong, et al. The features of agricultural nonpoint source pollution in the Dalian Lake area ofShanghai[J]. A cta A griculture Shanghai, 2010, 26(1): 55-59.(in Chinese) |

| [9] | 闫丽珍, 石敏俊, 王 磊. 太湖流域农业面源污染及控制研究进展[J]. 中国人口· 资源与环境, 2010, 20(1): 99-107. YAN Li-zhen, SHI Min-jun, WANG Lei. Review of agricultural nonpoint pollution in Taihu Lake and Taihu Basin[J]. China Population, Resources and Environment, 2010, 20(1): 99-107.(in Chinese) |

| [10] | 焦雯珺, 闵庆文, 等. 太湖流域水环境变化人文驱动力研究[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011. JIAO Wen-jun, MIN Qing-wen, et al. The study of human-induceddrivers of water environment changes in the Taihu Lake Basin[M]. Beijing: China Environmental Science Press, 2011.(in Chinese) |

| [11] | 李 静, 闵庆文, 李子君, 等. 太湖流域农业污染压力分析[J]. 中国生态农业学报, 2012, 20(3): 348-355. LI Jing, MIN Qing-wen, LI Zi-jun, et al. Agricultural pollution pressure in the Taihu Lake Basin [J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture,2012, 20(3): 348-355.(in Chinese) |

| [12] | 李 静, 闵庆文, 李文华, 等 . 太湖流域平河网区农业污染研究——以常州市和宜兴市为例[J]. 生态与农村环境学报, 2014, 30(2): 167-173. LI Jing, MIN Qing-wen, LI Wen-hua, et al. Agricultural pollution ofthe river-netted plain areas in the Taihu Lake Basin: a Case Study ofChangzhou and Yixing[J]. Journal of Ecology and Rural Environment,2014, 30(2): 167-173.(in Chinese) |

| [13] | 焦雯珺, 闵庆文, 成升魁, 等. 基于污染足迹模型的太湖流域水环境演变的人文驱动力评估——以江苏省常州市为例[J]. 资源科学,2011, 33(2): 223-229. JIAO Wen-jun, MIN Qing-wen, CHENG Sheng-kui, et al. An assessment of human-induced drivers of water environment changes in theTaihu Lake Basin based on a pollution footprint model: a case study ofChangzhou City, Jiangsu Province[J]. Resources Science, 2011, 33(2):223-229.(in Chinese) |

| [14] | 焦雯珺, 闵庆文, 成升魁, 等. 污染足迹及其在区域水污染压力评估中的应用——以太湖流域上游湖州市为例[J]. 生态学报, 2011,31(19): 5599-5606. JIAO Wen-jun, MIN Qing-wen, CHENG Sheng-kui, et al. Pollutionfootprint and its application in regional water pollution pressure assessment: a case study of Huzhou City in the upstream of Taihu LakeWatershed [J]. A cta Ecologica Sinica, 2011, 31(19): 5599-5606.(in Chinese) |

| [15] | 闵庆文, 焦雯珺, 成升魁. 污染足迹: 一种基于生态系统服务的生态足迹[J]. 资源科学, 2011, 33(2): 195-200. MIN Qing-wen, JIAO Wen-jun, CHENG Sheng-kuiPollution footprint: a type of ecological footprint based on ecosystem services[J]. Resources Science, 2011, 33(2): 195-200(in Chinese) |

| [16] | 张桂英, 汪祖强. 苏南太湖地区农田水中COD 的调查研究[J]. 农村生态环境, 1994, 10(2): 41-44. ZHANG Gui-ying, WANG Zu-qiang. Investigation on the COD balance in agricultural water of Taihu Lake region[J]. Rural Eco-environment, 1994, 10(2): 41-44.(in Chinese) |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31

,

,