文章信息

- 范悦, 丁路明, 李国英, 孙瑞, 李小刚

- FAN Yue, DING Lu-ming, LI Guo-ying, SUN Rui, LI Xiao-gang

- 青藏高原高寒牧区家畜粪便堆肥化处理技术研究

- A New Technique for Composting Livestock Manure on the Cold Qinghai-Tibet Plateau, China

- 农业资源与环境学报, 2014, 31(4): 335-342

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2014.0107

-

文章历史

- 收稿日期:2014-04-28

青藏高原高寒牧区具有丰富的有机肥料资源,目 前还没有一种高效的利用方式。未经处理的牛羊粪便 不仅肥效低,而且会污染草场,进而随着降水进入水 体产生严重的面源污染[1, 2]。由于特殊的自然地理条件 与社会发展现状,高寒牧区家畜粪便堆肥化处理存在 一定的技术难题:青藏高原海拔高、温度低、昼夜温差 大,堆肥腐熟困难;地形复杂、牧户分散限制了原料收 集;少数民族地区劳动力资源短缺,不适宜采取大规 模人力作业的方式[3, 4, 5, 6, 7]。因此,研究适合于小牧户使用 的快速堆腐、节约劳动力成本的堆肥模式对高寒牧区 家畜粪便进行有效利用具有积极意义。

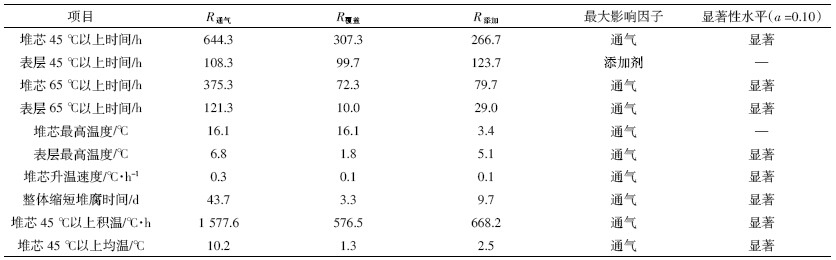

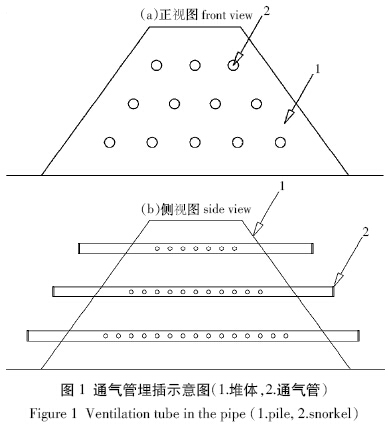

通气是好氧堆肥的关键影响因素[8, 9, 10, 11]。传统通气 方式如人为翻堆需要消耗一定量的劳动力成本而且 腐熟程度偏低[9];强制通气和机械翻堆对设备要求较 高不适宜分散居住的牧民[10]。于是我们针对性地设计 了PVC管静态通气这种方式,旨在不需要机械和能源的情况下,通过埋插一定数量的通气管来实现堆体的 有效通气、供氧。高效的保温装置可以提高堆体温度、 提高腐熟程度[12]。堆肥最为常见的保温方式就是覆盖 保温材料。露天堆肥传统的保温材料有单层塑料膜、 草帘、已经腐熟的堆肥料等[13]。但是单层塑料膜保温 效果差,而草帘体积大,搬运使用与保存困难,而且容 易腐烂霉变。用已经腐熟的堆肥料需要消耗大量已有 的堆肥产品,消耗人力成本高。于是我们设计了双层 保温膜作为一种提升保温效果的新型装置。文献表明 添加磷有利于提高堆腐效果,降低氮素损失[14, 15, 16, 17]。本实 验中加入了过磷酸钙作为堆肥添加剂,旨在不添加外 源微生物的条件下通过添加磷肥促进堆腐。 1 材料与方法 1.1 实验地点与材料

堆肥场地选在甘南州夏河县桑科乡羊吉畜牧业 专业合作社。该地海拔3 001 m,年降水量539.7 mm, 年均温1.59 ℃,7月平均气温12.1 ℃,属于典型高寒 牧区。实验时间为2013 年6 月—10 月,实验前先将 场地扫除杂物,平整夯实,铺双层1.2 mm 防雨布进行 隔水处理,防止堆肥浸出液下渗。整个场地用尼龙绳 和木桩进行隔离,防止人畜干扰。

有机肥原料为藏羊羊粪,收集自桑科乡牧户圈舍 中,其含水量14.8%,有机质含量63.7%,全氮1.46%。 覆盖塑料膜选用0.08 mm 优质聚乙烯棚膜,通气管原 料选用直径5 cm的优质PVC 管。 1.2 实验方法

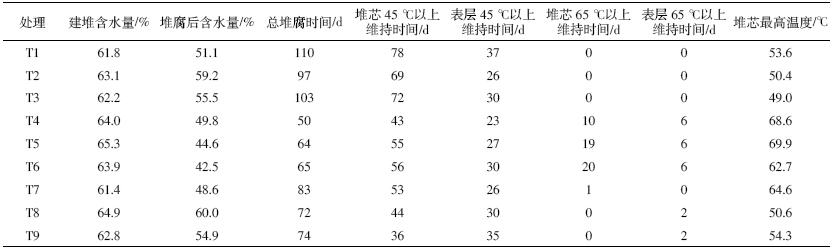

本实验采取L9(34)正交试验设计[18],共设置不同 通气处理、不同保温处理、不同添加剂处理3 个因素, 每个因素3 个水平共9 组实验分别为T1~T9,如表 1 所示。

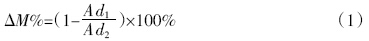

设置不翻堆不插管、埋插通气管和每隔12 d翻 堆这3种处理水平。通气管采用直径5 cm 优质PVC 管,在管身上开孔实现通气。本实验开孔直径1 cm, 开孔数300 个·根-1,每堆插入12 根,分3 层排布,自 上至下每层分别为3 根、4根、5 根。层与层之间距离 45 cm,每层管与管间距35 cm。通气管方向与常年盛 行风风向平行,长度4.5 m保证覆盖双层膜的堆体通 气管长度足以穿过双层膜与空气联通,如图 1~图 2 所示。

|

| 图 1 通气管埋插示意图(1.堆体,2.通气管) Figure 1 Ventilation tube in the pipe(1.pile,2.snorkel) |

|

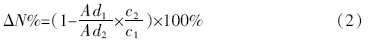

| 图 2 堆体双层覆膜示意图 Figure 2 Double-layer film |

设置覆盖单层聚乙烯膜、覆盖间距25 cm 的双层 膜、覆盖间距35 cm 的大间距双层膜3 种保温水平处 理。铺设双层膜首先以单层膜覆盖堆体,然后堆体四周用竹竿和木棍架设支架,在支架上再覆盖第二层棚 膜。调节支架与堆体间的距离即可控制两层膜之间的 距离,外层膜拉紧后与地面用砖块压实以维持各个位 置的间距一致。 1.2.3 添加剂处理

设置不添加磷、添加颗粒过磷酸钙、添加粉末过 磷酸钙3 个水平。该含量是依据培养堆肥功能菌的 适宜磷含量选择的,该磷含量是培养基中的磷含量 的15%左右。目的是添加一部分外源磷以促进堆腐效 果而不是完全依靠添加的磷来提供整个堆腐过程所 需[18, 19, 20],颗粒和粉末过磷酸钙的添加量均为每吨风干 羊粪200 g。添加颗粒过磷酸钙的处理即直接添加肥 料过磷酸钙,添加粉末过磷酸钙即为肥料过磷酸钙粉 碎研磨过100目筛后添加。 1.2.4 堆体设置和水分

采用露天条垛式堆腐,根据当地原料现状、人工 劳动力水平结合上一阶段实验筛选出的最佳堆体尺 寸,最终选定堆体大小为2.3 m×2.3 m×1.5 m(长×宽× 高),堆体之间间隔3 m。加水后充分搅拌,然后用 WTHOT1-SM 型水分传感器测定含水量。此过程反复 1~2 次,最终使各堆体的原料初始含水量调节至 62.5%左右。 1.3 测定与分析方法 1.3.1 温度

温度测定采用福建望云山信息科技有限公司生 产的WYSTH000T20 型20 路温度传感器。该传感器 量程-40~150 ℃,分辨率0.1 ℃。温度测量采取传感器 自动记录的方式,根据不同的阶段采用不同的时间间 隔,升温阶段采取每20 min 记录1 次,到达高温阶段 后1 h记录1次。每个堆体埋放2个传感器探头,分 别测量堆体中心温度和距表层15 cm处的温度。另外 两路温度探头置于堆肥场地中央距地面0.35 m处测 定环境温度。 1.3.2 堆腐效果参数测定

堆肥堆腐过程以微生物活动强度显著下降为结 束依据,标志为堆芯温度与环境温度之差低于10 ℃ 且持续7 d以上。一方面温度能够直观反映微生物活 性[20, 21],另一方面温度也是高寒牧区野外试验条件下 最直观的监测方法。建堆和堆腐结束时分别取样测定 堆腐前后有机质、灰分和全氮含量。用土钻沿堆体对 角线分表层0~20 cm 和堆芯60~80 cm 处分别取样。 有机质含量和灰分含量测定采用干烧法(CJ/T 96— 1999);全氮采用H2SO4-HClO4消煮、开氏定氮仪蒸馏 法(NY/T 297—1995)。

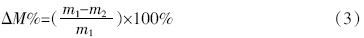

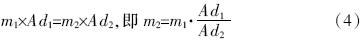

由于实验地点夏河县桑科乡政府所在地没有大 型称量设备,堆腐前后堆体物质的质量难以获得,所 以我们分别用下式(1)和(2)计算堆腐过程中的物料 质量损失率和氮素损失率:

(1)和(2)式中的ΔM%和ΔN%分别为堆腐过程 中的质量损失率和氮素损失率;Ad1和Ad2分别为堆 肥原料和堆肥的灰分百分含量;c1和c2分别为原料 和堆肥的氮百分含量。上述(1)和(2)式的推导过程如 下:

设原料质量为m1,堆腐后形成的堆肥的质量为m2。

堆腐过程中质量的损失率ΔM%应该为:

因为堆体中的灰分质量守恒[21],所以存在如下关 系:

将上述(4)式带入(3)式,即可得到堆腐过程中的 质量损失率计算公式(1)。

同理,对于氮素损失率:

将上述(4)式带入(5)式,即可得到堆腐过程中的 氮素损失率计算公式(2)。 1.3.3 统计分析方法

实验数据依照文献[22]提供的正交试验分析方法 进行极差与方差分析以评价各个因素的影响大小,进 而筛选最优堆腐条件。 2 结果与分析

建堆含水量在61.4%~65.3%之间,用表 2 和表 3 中10 组指标与建堆含水量进行方差分析和相关性分 析,发现均没有体现出显著相关,首先排除建堆含水 量对实验结果的影响。

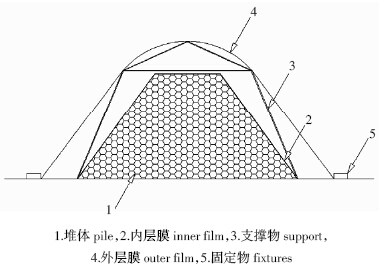

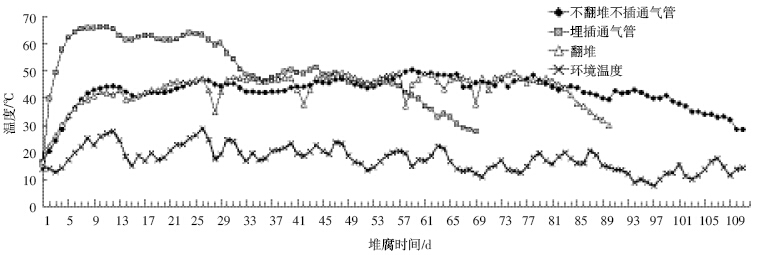

首先利用堆体日均温绘制了堆体温度随时间变 化图(图 3),发现不同通气处理的堆体堆腐过程存在 明显不同。埋插通风管的堆体升温快、最高温度高于 其他堆体,而且堆腐时间短。各组不同处理高温阶段持续时间从36 d至78 d 不等,均大于14 d,结合表 2 的堆体均温数据等可见在无害化处理方面,符合国家 禽畜粪便处理标准(NY/T 1168—2006)。

|

| 图 3 不同通气方式处理下堆腐过程温度图 Figure 3 Temperature variation of different treatment |

进而分别对堆芯45 ℃以上时间等10 项温度指 标进行正交极差和方差分析,极差R和显著性水平如 表 3。除表层45 ℃以上温度维持时间主要受添加剂 影响以外,其他所有温度指标均主要受通气影响,而 且除堆芯最高温度外均表现出显著性差异。而且这种 差异主要表现在埋插通气管与其他2 种处理之间,翻 堆和不翻堆不埋插通气管之间没有显著性差异。埋插 通气管对堆腐过程的影响均为有利影响,即正交水平 平均值f均呈现向有利于堆腐过程的方向移动:45 ℃以上时间缩短,65 ℃以上时间延长;堆芯和表层最高 温均有提高,整体堆腐时间缩短,积温增加。进而可以 初步认定,通气是影响堆腐过程的一个最重要参数, 埋插通气管也是优化整个堆腐过程的最重要手段。

添加剂和保温措施虽然不构成显著影响,但是仍 存在一定的作用。覆盖处理的影响主要表现在堆芯 45 ℃以上时间、堆芯最高温度、堆体升温速度3 个方 面,覆盖双层膜与覆盖单层膜相比有利于缩短堆体升 温时间、维持45 ℃以上的高温时间;覆盖大间距双层 膜与覆盖小间距双层膜之间没有明显差异。证明双层 膜之间厚度25 cm足以达到较高的保温能力。磷肥添 加缩短了堆腐时间,延长了堆芯、表层65 ℃以上天数 以及提高堆芯45 ℃以上积温、均温。表明添加磷肥的 作用是可以缩短整体堆腐时间、促进堆体平均温度的 升高,对整个堆腐过程而言其作用是积极的。 2.2 不同处理对堆肥有机质和氮素含量的影响

堆肥产品品质方面(表 4),堆肥有机质含量变化 在46.1%~55.9%之间,全氮含量1.18%~1.47%不等, 达到国家有机肥料行业标准(NY 525—2012)。堆肥 有机质损失率变化在29.8%~48.6%之间,全氮损失率 在17.3%~42.3%之间。f 为该因素在某一水平下的实 验结果的均值。由表 5 可以看出,有机质含量主要受 添加剂影响,添加磷的处理有机质含量低于未添加磷的(f空=54.19,f颗粒=50.17,f粉末=50.55),所以磷会加剧 有机质损失。相反,插入通气管(f空=50.55,f插管= 52.73,f翻堆=50.63)和覆盖小间距双层膜(f单= 51.04,f双=52.88,f大双=51.00)有利于降低有机质 损失。

全氮与有机质呈现相似的规律,通气对全氮含量 表现出显著影响(表 5),但差异主要表现在不翻堆不 插管的处理与翻堆处理之间,插入通气管的处理居于 两者之间(f空=14.32,f插管=13.213,f翻堆=12.52)。这是由 于不翻堆不插管的处理物质分解不彻底,全氮含量偏 高;翻堆的处理,多次重复升温阶段物质损失严重,所 以有机质与氮素普遍偏低。磷的添加对全氮含量有一 定不利影响,但不显著(f空=13.73,f颗粒=13.12,f粉末= 13.21)。差距主要表现在添加磷与不添加之间,2种不 同添加形式之间差距很小。覆盖的影响居第三位,总 体影响很小(Δf<0.5)。

最终堆腐效果好坏的评价标准以堆腐时间短、养 分含量高、堆体均温高为优。综合上述分析可以看出, 通气方式对整个堆腐过程和最终的肥效具有支配性 影响。埋插通气管的处理在提高堆腐温度、缩短堆腐 周期方面优于翻堆处理,而且有机质含量和全氮含量 亦明显高于翻堆处理,这表明插管处理(T4、T5、T6) 整体优于翻堆处理(T7、T8、T9)。覆盖虽然在个别指 标中表现出显著的有利影响,但不能决定最关键的堆 体温度,所以只能作为提高堆腐程度的一种有效辅助 手段。磷的添加会加速堆腐过程,但是这种提升效果 不及埋插通气管,而且存在养分损失加剧的不利影 响。所以根据正交试验最优水平的选择最后选出的最 优组合为:埋插通气管、覆盖小间距双层膜、添加颗粒 过磷酸钙。 3 讨论 3.1 通气管显著提高堆腐温度的原因

埋插通气管能够显著提高堆腐效果的原因可能 是由于高寒牧区的空气特点和风干羊粪原料的结构 特性。高寒牧区一般地处高原地带,氧气含量低(本实 验所在地海拔3 001 m,大气的氧气含量为17.05%, 是海拔200 m处平原地区的80.3%,氧气含量相比降 低19.7%)。但由于本实验选用的羊粪在圈舍中已经 风干,颗粒非常明显,所以建堆后的堆体内孔隙率非 常大,这就导致不翻堆不插管的堆体在一段时间内不 会完全缺氧。非埋插通气管的处理之所以无法达到高温,是因为氧浓度而不是氧气总量的限制。虽然多孔 的羊粪提供了很高的氧气总量,但不能解决氧气浓度 随消耗而下降的致命缺陷。通气管的优势就在于能 够持续的提供氧气。非埋插通气管处理的堆体间隙中 的氧气在堆腐过程中浓度不断降低导致升温阶段完 成后不足以继续供给65 ℃以上高温好氧菌的生长所 需[12],所以翻堆处理亦不能产生高温。同样是由于堆 体孔隙度大的原因,插入的通气管不仅仅在管身开孔 处发生气体交换,而是相当于整个管身附近10~15 cm的羊粪孔隙都在发生气体交换,这就使得大部分 堆料都获得了充分的氧气供给。

不翻堆不插通气管的堆体在33 d 左右出现温度 下降,之后再次升温并长时间持续的过程可能是一个 兼性厌氧过程[9],这就是虽然45 ℃以上时间长但始终 微生物没能进行充分的有机物氧化无法使堆体达到 65 ℃高温进而堆腐效果不及埋插通气管处理的主要 原因。堆肥静态通气方式近年来主要的研究方向是研 究反应器或者工厂化处理中的通气量问题[11, 23, 24],这种 利用空气自然对流静态被动通气方式在文献中研究 的较少,由于静态被动通气量低,而且通气量测量、控 制较难,这种方式不适用于大规模的养殖场但适用于 甘南牧区的野外使用条件。本实验虽然发现埋插通气 管具有明显优势,但是插入通气管的数量、埋放间距 的最优化还需要进一步研究。 3.2 双层膜对堆体温度的影响

就双层膜保温能力的优势而言,双层膜是成功 的。但外层温度主要是受太阳辐射影响而波动的。当 堆芯本身温度很高时,良好的外部保温措施能够整体 提高堆体的平均温度,缩短堆腐时间提高堆腐程度。 但是当堆芯本身温度较低的时候,双层保温膜虽然能 够有效提高堆体表层的温度,但由于堆肥根本的热量 来源是堆体内部微生物活动,单纯保温无法提高堆芯 的温度。这就说明了为什么双层膜对各项温度指标的 影响大都居于次要地位,不能起到决定性作用。不同 间距的2 个双层膜处理水平之间没有表现出显著差 异,这表明25 cm 以上的间距足以达到所需的保温效 果,再增大膜间距没有意义;是否能够进一步缩小膜 间距需要进一步的研究。近年来保温或者调温装置的 研究更多地集中在工厂化处理与反应器设计上,露天 条垛堆肥覆盖方面的研究主要针对降低氮素损失、减 少气体排放等方面[25, 26, 27, 28, 29]。通过与一些冬季或北方寒冷 地区堆肥保温研究的文献相比,发现双层膜在使用效 果与便利程度上都具有一定优势[12, 13]。 3.3 磷肥作为添加剂的效果分析

设计添加磷肥的目的旨在通过少量磷肥达到调 节、加速升温阶段堆肥微生物代谢,进而促进堆腐。而 不是利用磷肥去降低氮素损失,所以添加量选择是按 照培养堆肥初期的功能微生物的适宜磷含量选定的。 文献中磷肥的添加量从堆肥总干物料量的1%~15% 不等,大部分属于作为固定剂大量添加,所以普遍的 效果是磷肥的加入降低了氮素损失,并提高了腐熟速 度[30, 31, 32]。也有文献报道了磷的加入导致有机质损失加 剧的实例[33]。就本实验而言,磷肥添加表现出加快堆 体升温速度和提高堆腐温度的作用,与实验设计的预 期是一致的,达到了当初设计时的目的。但是磷添加 减少有机质和氮素损失的效果没有达到显著水平。可 能的原因有以下两点:首先,磷对微生物代谢过程的 影响是复杂的,大量磷加入与微量磷加入的影响是不 同的;其次,微生物群落演替是复杂的,不一定促进了 升温过程就会对堆腐结果中氮素含量产生定向影响。 而且,升温速度增加、表层温度提高与堆体养分消耗 加剧逻辑上相符。所以,磷在本实验中的作用和不足 之处是明确的,但磷的作用机理与如何减轻有机质和 氮素的损失需要进一步深入研究。 4 结论

通过实验发现,埋插通气管、覆盖双层膜对高寒 牧区牲畜粪便堆肥化处理具有显著作用。埋插通气管 可以有效加速堆腐速度提高腐熟效果、节约劳动力, 可以完全取代翻堆作为高寒牧区家畜粪便堆肥化处 理的通气手段。双层保温膜与通气管配合使用可以达 到更好地促进堆腐、替代翻堆的作用。微量磷肥的添 加表现出促进堆腐的优点和加剧有机质和氮素损失 的不足,需要进一步深入研究。本实验的最优工艺参 数为埋插通气管、采用小间距双层膜、添加颗粒过磷 酸钙。

| [1] | 于伯华, 吕昌河. 青藏高高寒区生态脆弱性评价[J]. 地理研究, 2011,30(12): 2289-2295. YU Bo-hua, Lü Chang-he. Assessment of ecological vulnerability on theTibetan Plateau[J]. Geographical Research, 2011, 30(12): 2289-2295. (in Chinese) |

| [2] | 李 博, 何奕忻, 王志远, 等. 青藏高东部高寒草甸牦牛粪便的分解过程和科学管理[J]. 草业科学, 2012, 29(8): 1302-1306. LI Bo, HE Yi-xin, WANG Zhi-yuan, et al. Decomposition process andscientific management of yak dung on alpine meadow in the easternQinghai-Tibetan Plateau[J]. Pratacultural Science, 2012, 29(8): 1302-1306.(in Chinese) |

| [3] | 柯 英, 陈晓群. 牛羊粪高温堆肥腐熟过程研究[J]. 宁夏农林科技,2012, 53(6): 63-65. KE Ying, CHEN Xiao-qun. A study of high temperature compostingprocess of cattle and sheep dung[J]. Ningxia Journal ofA gri and Fores Sci& Tech, 2012, 53(6): 63-65.(in Chinese) |

| [4] | 白 帆, 王晓昌 . 粪便好氧堆肥过程中温度对有机物的降解和氮的保持特性影响[J]. 中国土壤与肥料, 2011(3): 68-71. BAI Fan, WANG Xiao-chang. Effect on biodegradation and nitrogenholding property from temperature during aerobic composting for sanitary disposal ofhuman feces[J]. Soil and Fertilizer Sciences in China, 2011(3): 68-71.(in Chinese) |

| [5] | 卢秉林, 王文丽, 李 娟, 等. 小麦秸秆添加量对羊粪高温堆肥腐熟进程的影响[J]. 中国农业大学学报, 2010, 15(2): 30-34. LU Bing-lin, WANG Wen-li, LI Juan, et al. Effect of wheat straw on thematurity processing of sheep manure under high temperature condition[J]. Journal ofChina A gricultural University, 2010, 15(2): 30-34.(in Chinese) |

| [6] | 刘兴元, 王 伟. 藏北高寒草地生态系统现状及发展态势[J]. 草业科学, 2012, 29(9): 1352-1358. LIU Xing-yuan, WANG Wei. Current situation and development trendof the alpine rangeland ecosystem in northern Tibet, China[J]. Pratacultural Science, 2012, 29(9):1352-1358.(in Chinese) |

| [7] | 王录仓, 李 巍, 王生荣, 等. 高寒民族地区城乡 一体化面临的问题与实现路径——以甘南藏族自 治州为例[J]. 草业科学, 2013, 30(4):654-660. WANG Lu-cang, LI Wei, WANG Sheng-rong, et al. Issues and approaches of the urban-rural integration in alpine minority areas—A case studyof Gannan Tibet Autonomous Prefecture[J]. Pratacultural Science, 2013,30(4): 654-660.(in Chinese) |

| [8] | 沈玉君, 李国学, 任丽梅, 等. 通风对堆肥供氧的影响及堆高优化研究[J]. 环境科学与技术, 2011, 34(11): 171-175. SHEN Yu-jun, LI Guo-xue, REN Li-mei, et al. Impact of aeration onoxygen variation during composting and optimization on pile height [J]. Environmental Science & Technology, 2011, 34(11): 171- 175.(in Chinese) |

| [9] | 孙英杰, 张延鹏, 王洪涛, 等. 不同通风方式对粪渣与树叶共堆肥的影响[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(30): 16899-16902. SUN Ying-jie, ZHANG Yan-peng, WANG Hong-tao, et al. Effects ofdifferent aeration pattern on co-composting of night soil and leaf [J]. Journal of A nhui A gricultural Sciences, 2010, 38(30): 16899-16902.(in Chinese) |

| [10] | 杨延梅. 通风量对厨余堆肥氮素转化及氮素损失的影响[J]. 环境科学与技术, 2010, 33(12): 1-4. YANG Yan-mei. Influence of ventilation on nitrogen transformationand loss during composting of kitchen waste[J]. Environmental Science& Technology, 2010, 33(12): 1-4.(in Chinese) |

| [11] | 沈玉君, 李国学, 任丽梅, 等. 不同通风速率对堆肥腐熟度和含氮气体排放的影响[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(9): 1814-1819. SHEN Yu-jun, LI Guo-xue, REN Li-mei, et al. The impact of composting with different aeration rates on maturity variation and emissionof gas concluding N[J]. Journal ofA gro-Environment Science, 2010, 29(9): 1814-1819.(in Chinese) |

| [12] | 化党领, 刘 方, 李国学, 等. 翻堆与覆盖工艺对猪粪秸秆堆肥性质的影响[J]. 农业工程学报, 2011, 27(12): 210-216. HUA Dang-ling, LIU Fang, LI Guo-xue, et al. Effect of turning and covering techniques on pig manure-straw composting property[J]. Transactions ofthe Chinese Society ofA gricultural Engineering, 2011, 27(12):210-216.(in Chinese) |

| [13] | 隋文志, 胡广民, 赵晓锋, 等. 北方寒区牛粪无害化处理关键技术研究[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(3): 578-585. SUI Wen-zhi, HU Guang-min, ZHAO Xiao-feng, et al. Key technologyof caw dung composting innocuous in northern cold regions[J]. JournalofA gro-Environment Science, 2010, 29(3): 578-585.(in Chinese) |

| [14] | LI Yu, SU Ben-sheng, et al. Use of potassium dihydrogen phosphateand sawdust as adsorbents of ammoniacal nitrogen in aerobic composting process[J]. Journal ofHazardous Materials, 2007, 141(3): 736-744. |

| [15] | 黄向东, 韩志英, 石德智, 等. 畜禽粪便堆肥过程中氮素的损失与控制[J]. 应用生态学报, 2010, 21(1): 247-254. HUANG Xiang-dong, HAN Zhi-ying, SHI De-zhi, et al. Nitrogen lossand its control during livestock manure composting[J]. Journal of Ap plied Ecology, 2010, 21(1): 247-254.(in Chinese) |

| [16] | 罗一鸣, 李国学, 王 坤, 等. 过磷酸钙添加剂对猪粪堆肥温室气体和氨气减排的作用[J]. 农业工程学报, 2012, 28(22): 235-242. LUO Yi-ming, LI Guo-xue, WANG Kun, et al. Effects of additive superphosphate on NH3, N2O and CH4 emissions during pig manure composting[J]. Transactions ofthe Chinese Society ofA gricultural Engineering, 2012, 28(22): 235-242.(in Chinese) |

| [17] | 沈玉君, 林小凤, 李国学, 等. 外源铁磷对堆肥腐熟的影响及""腐殖酸Fe-P""复合体的形成初探[J]. 生态环境学报, 2010, 19(5): 1232-1237. SHEN Yu-jun, LIN Xiao-feng, LI Guo-xue, et al. Effect of FeCl3 andCa(3 PO4) 2 on composting maturity and study on synthesis of ternarycompound substance[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2010, 19(5): 1232-1237.(in Chinese) |

| [18] | 马怀良, 郭文学, 柴军红. 常温高效纤维素分解菌的筛选[J]. 东北农业大学学报, 2010(1): 52-55. MA Huai-liang, GUO Wen-xue, CHAI Jun-hong. Screening high-performance cellulose-degrading microbes at normal temperature[J]. Journal ofNortheast A gricultural University, 2010(1): 52-55.(in Chinese) |

| [19] | 王志超, 陆文静, 王洪涛. 好氧堆肥中高温纤维素分解菌的筛选及性状研究[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 2006(2): 259-264. WANG Zhi-chao, LU Wen-jing, WANG Hong-tao. Research on theisolation and characters of several strains of thermophilic cellulolyticbacteria[J]. A cta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2006(2): 259-264.(in Chinese) |

| [20] | 宫玉胜, 李玉成, 吴旺宝, 等. 嗜热纤维素分解菌的筛选及混合发酵研究[J]. 江苏农业科学, 2010(3): 394-396. GONG Yu-sheng, LI Yu-cheng, WU Wang-bao, et al. Research on thescreening and mixed fermentation of thermophilic cellulolytic bacteria[J]. Jiangsu A gricultural Sciences, 2010(3): 394-396.(in Chinese) |

| [21] | 吴 翔, 甘炳成, 刘本洪, 等. 一个降解纤维素的复合菌剂对秸秆堆肥催腐熟效果[J]. 四川农业大学学报, 2010, 28(2): 205-210. WU Xiang, GAN Bing-cheng, LIU Ben-hong, et al. The effect of a complex cellulose-decomposing strains manufacture on crop straw compost[J]. Journal ofSichuan A gricultural University, 2010, 28(2): 205-210.(in Chinese) |

| [22] | 任露泉. 试验优化设计与分析(第二版) [M]. 北京: 高等教育出 版社, 2003: 100-109. REN Lu-quan. Experimental design and analysis optimization(2ndedition)[M]. Beijing: Higher Education Press, 2003: 100-109.(in Chinese) |

| [23] | 常勤学, 魏源送, 夏世斌. 堆肥通风技术及进展[J]. 环境科学与技术,2007, 30(10): 98-103. CHANG Qin-xue, WEI Yuan-song, XIA Shi-bin. Progress on technology of aeration in composting[J]. Environmental Science and Technology, 2007, 30(10): 98-103.(in Chinese) |

| [24] | 孙晓杰, 王洪涛, 陆文静. 通风量对粪渣与树叶共堆肥的影响[J]. 农业工程学报, 2009, 25(9): 249-253. SUN Xiao-jie, WANG Hong-tao, LU Wen-jing. Effect of ventilationrate on co-composting of night soil and leaf[J]. Transactions ofthe Chinese Society of A gricultural Engineering, 2009, 25(9): 249-253.(inChinese) |

| [25] | 王 岩, 王文亮. 家畜粪尿的堆肥化处理技术研究域 . 堆肥材料的发酵特性和氨气挥发[J]. 河南农业大学学报, 2002, 36(3): 284-287. WANG Yan, WANG Wen-liang. Study on composing treatment of livestock wastes 域 . decomposition of composting materials and emission ofammonium[J]. Journal of Henan A gricultural University, 2002, 36(3):284-287.(in Chinese) |

| [26] | 魏宗强, 李吉进, 邹国元, 等. 不同覆盖措施对鸡粪堆肥氨挥发的影响[J]. 水土保持学报, 2009, 23(6): 108-111. WEI Zong-qiang, LI Ji-jin, ZOU Guo-yuan, et al. Influence of different cover materials on NH3 volatilization from chicken manure composting[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2009, 23(6): 108-111. (in Chinese) |

| [27] | 江 滔, 李国学. 冬季堆肥中翻堆和覆盖对温室气体和氨气排放的影响[J]. 农业工程学报, 2011, 27(10): 212-217. JIANG Tao, LI Guo-xue. Effect of turning and covering on greenhousegas and ammonia emissions during the winter composting[J]. Transac tions ofthe Chinese Society ofA gricultural Engineering, 2011, 27(10):212-217.(in Chinese) |

| [28] | 刘 宁, 赵义武, 史春梅. 覆盖, 翻堆对堆肥过程中 N2O, NH3 排放规律的研究[J]. 环境卫生工程, 2013(1): 53-57. LIU Ning, ZHAO Yi-wu, SHI Chun-mei. Effects of covering and turning on emission regularity of N2O and NH3 during composting process[J]. Environmental Sanitation Engineering, 2013(1): 53-57.(in Chinese) |

| [29] | 贺 琪, 李国学, 张亚宁, 等. 高温堆肥过程中的氮素损失及其变化规律[J]. 农业环境科学学报, 2005, 24(1): 169-173. HE Qi, LI Guo-xue, ZHANG Ya-ning, et al. N loss and its characteristics during high temperature composting[J]. Journal of A gro-Environment Science, 2005, 24(1): 169-173.(in Chinese) |

| [30] | 翁俊基. 过磷酸钙在猪粪堆肥过程中的保氮效果研究[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(8): 4528-4529. WENG Jun-ji. Nitrogen conservation of calcium superphosphate inswine manure compost[J]. Journal ofA nhui A gricultural Sciences, 2012,40(8): 4528-4529.(in Chinese) |

| [31] | 任丽梅, 贺 琪, 李国学, 等. 氢氧化镁和磷酸固定剂控制堆肥氮素损失的研究[J]. 农业环境科学学报, 2009, 28(4): 814-819. REN Li-mei, HE Qi, LI Guo-xue, et al. Effect of Mg(OH) 2 and H3PO4amendments on nitrogen conservation during composting[J]. Journal ofA gro-Environment Science, 2009, 28(4): 814-819.(in Chinese) |

| [32] | LIU J, XIE Z, LIU G, et al. A holistic evaluation of CO2 equivalentgreenhouse gas emissions from compost reactors with aeration and calcium superphosphate addition [J]. Journal of Resources and Ecology,2010, 1(2): 177-185. |

| [33] | 郑 丹, 阎 静, 陶光灿, 等. 添加无机肥料对高温堆肥化及磷素有效性的影响[J]. 农业环境科学学报, 2006(6): 1631-1635. ZHENG Dan, YAN Jing, TAO Guang-can, et al. Effects of inorganicfertilizer amendments on dairy waste composting and phosphorus availability[J]. Journal ofA gro-Environment Science, 2006(6): 1631-1635. (in Chinese) |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31