文章信息

- 赖先齐, 李万明, 张伟, 周建伟, 李鲁华, 张凤华, 王江丽

- LAI Xian-qi, LI Wan-ming, ZHANG Wei, ZHOU Jian-wei, LI Lu-hua, ZHANG Feng-hua, WANG Jiang-li

- 中国西北及中亚干旱区绿洲降水年内分配特点与现代节水农业

- Annual Distribution Feature of Water Resource and Modern Water-saving Oasis Agriculture in the Arid Area of Northwest China and Central Asia

- 农业资源与环境学报, 2014, 31(4): 328-334

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2014.0125

-

文章历史

- 收稿日期:2014-05-10

2. 新疆农垦科学院 新疆 石河子 832003

2. Xinjiang Academy of Agricultural Reclamation, Shihezi 832003, China

近年我国对不同地区年内降水变化研究较多。降 水变化通常包含“降雨量”和“降雨结构”的变化[1]。降 雨结构变化反映不同时段内降水量的分配,通常采用 各月、季占年降水量的百分比和距平百分率等表示[2]。 冯国章等[3]分别研究了水文时间序列的不均匀系数。 王纪军等[2]研究了降水集中度、降水不均匀系数和调 节系数3 个从不同侧面反映降水量年内分布特征的 指标,发现3 个指标在不同时间尺度间具有明显的一 致性,在河南区域只应用月降水量就能反映降水的不 均匀性。20世纪90年代初就有学者通过多年气象资 料,研究新疆气温和降水的时空分布规律[4]。近年也有学者借助卫星降水资料,根据研究区水汽来源方向和 地形走势探讨天山西部山区降水在垂直方向的分布 规律[5],或使用卫星结合雨量计的方法估算天山山区 逐月降水空间分布[6]。戴新刚等[7]还研究了近50 年新 疆温度降水配置演变和尺度特征。但把研究范围扩展 到与中国西北相邻、且地貌相似的中亚干旱区绿洲, 并将二者结合起来研究其降水、水热配合与现代农业 节水技术的还不多。

中国新疆、河西走廊及中亚等绿洲是亚洲中部干 旱区的精华[8],是一切经济、社会、文化活动的载体。古 代孕育了“丝绸之路”,如今又肩负着“建设新丝绸之 路经济带”的重任。本文将从研究亚洲中部干旱区“山 地-绿洲-荒漠”系统中不同子系统的降水年内分配 特点、水热配合入手,分析该区域绿洲农业的水资源 特点,采用兴建现代农业节水型工程体系及农业节水 技术体系增加水资源量,扩大耕地,发展农业生产,促 进社会稳定和发展。 1 材料与方法 1.1 材料来源

气象数据主要来自中国气象数据共享服务网,不 足部分通过网络、调查、内部资料等多种途径收集,另 外还与哈萨克斯坦国塔拉兹国立大学合作,进行联合 研究,开展互访、考察及共同发表论文[9],与本校俄语 系师生合作研究中亚有关资料。 1.2 研究方法

选择中亚及中国新疆、河西走廊、柴达木盆地等 有代表性地区,收集有关地区逐月降水量(mm)、月平 均气温(℃)等气象资料,计算、分析“山地-绿洲-荒漠 系统”各子系统不同季节降水量占全年的百分率,称 降水系数(本文着重探讨夏季、冬春季的降水系数), 分析不同季节降水量、降水系数变化规律、产生原因 及与绿洲现代节水农业生产的关系[9, 10]。

中亚区域选择塔什干、撒马尔罕、阿什塔拉、塔拉 兹、比什凯克绿洲等有代表性的地点作统计;新疆北 疆选择有代表性的乌鲁木齐、石河子、伊宁、塔城、阿 勒泰,南疆选择喀什、巴楚、莎车、阿克苏、和田等绿洲 作统计;河西走廊等选择敦煌、张掖、武威、额济纳、德 令哈、格尔木、银川等有代表性的绿洲进行比较。 2 结果与分析 2.1“山地-绿洲-荒漠系统”各子系统水、热资源分析

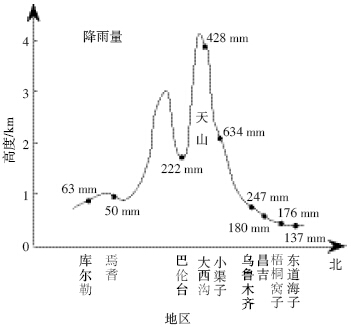

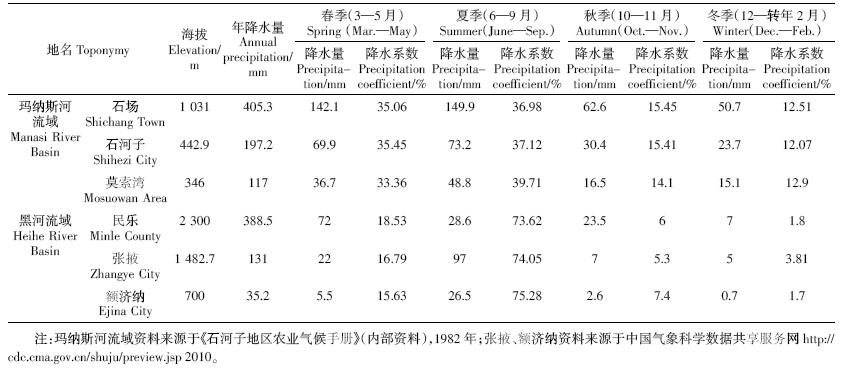

在研究区域内的“山地-绿洲-荒漠系统”中,从 平原到山区随着海拔升高,将产生空气上升、绝热降 温作用,导致降水增加,形成“山地-绿洲-荒漠系统” 不同部位水、热资源的差异。如图 1 荒漠中的东道海 子(年降水量137 mm)与山麓的乌鲁木齐(海拔850.8 m,年降水量247 mm),海拔每上升100 m降水量增加 27.45 mm;乌鲁木齐与山区的小渠子(年降水量634 mm)相比较,海拔每上升100m降水量增加30.98mm[11]。 山区降水量最多区域在海拔3 000~4 000 m 范围,较 平原地区高数倍,达到一定高度后随海拔高度的再增 加降水量又逐渐减少[11, 12]。玛纳斯河流域由石场、石河 子、莫索湾组成的“山地-绿洲-荒漠系统”的年降水量 曲线变化趋势也类似(见表 1)。

|

在“山地-绿洲-荒漠系统”内,热量资源变化与降 水量变化相反。荒漠区降水少、日照强,加上盆地聚 热、植被稀少、地面普遍是沙漠戈壁,所以白天气温 高、昼夜温差大;山前平原受盆地及沙漠增温效应影 响,气温较高[13];而山区降水多,日照相对较少、气温 较低。这种水、热资源变化对绿洲农业影响很大。 2.2 绿洲不同季节降水量、降水系数特点 2.2.1 绿洲不同季节降水量及降水系数差异、变化规律及其原因 2.2.1.1 绿洲不同季节降水量及降水系数差异及变化规律

中亚研究区域年均降水量313.22 mm,其中夏季 (在新疆6—9 月泛称绿洲地区的夏季[13])24.3 mm 属 旱季,降水系数8.07%,属水热配合强不同期型[10];河 西走廊等研究区域年均降水量110.6 mm,其中夏季79.8 mm 属当地的“雨季”,降水系数72.14%,属水热 配合强同期型;新疆处于过渡地带,北疆年均降水量 248.3 mm,夏季89.8 mm,降水系数36.70%,属水热配 合弱同期型[10],导致许多农业技术也表现出过渡。南 疆年均降水量48.5 mm,夏季30.3 mm,降水系数 62.28%,是亚洲中部干旱区内的“干旱区”。

冬春季则相反,中亚冬春季降水量248.5 mm,属 当地的雨季,降水系数72.06%;河西走廊等冬春季降 水量24.0 mm(其中冬季3.9 mm)属旱季,降水系数 21.34%;新疆处于二者之间,北疆冬春季降水量121.06 mm,降水系数21.42%。南疆冬春季降水量17.2 mm,降 水系数35.72%。 2.2.1.2 绿洲不同季节降水量及降水系数差异产生的原因

综合分析不同地区年降水量、不同季节降水量及 其降水系数值产生差异的主要原因,在于各地不同季 节受不同大气活动的作用。

(1)西风环流是亚欧大陆干旱区的基本大气活动, 大西洋的水汽给中亚及新疆带来降水。其中,中亚首 先接受水汽,降水最多,如撒马尔罕年降水量355 mm;新疆降水逐渐减少,如乌鲁木齐年降水量247.4 mm,往东至哈密降为34.9 mm,继续往东则降水作用 逐渐丧失。南疆因天山的阻滞降水量很少,但西风环 流仍然存在。

(2)夏季副热带高压作用。夏季从赤道流向两极 的气流,在地转偏力作用下趋于纬向,空气质量增加 形成高压带使空气下沉,导致夏季气候干旱、降水很 少,呈水热配合不同期现象。北半球主要在中亚、中 东、北非及美国西部等地[14]。我国由于有青藏高原的 热力学作用,使亚洲中部干旱区东部的河西走廊等在 夏季不受副热带高压控制,新疆受少量影响[15]。

(3)夏季东南季风带来的太平洋水汽在亚洲中部 干旱区的东部能正常形成降水,但越往西越少,如河 西走廊东部的武威年降水量165.0 mm,西部敦煌为 39.0 mm,再往西降水作用逐渐丧失。

冬季,中亚及新疆受西伯利亚冷空气作用,气温 低、降水量较多;河西走廊等地受蒙古-西伯利亚高压 控制,寒冷、干燥。春季天气活动频繁,降水增多、降水 系数增大。 2.2.2“山地-绿洲-荒漠系统”各子系统不同季节降水系数相似特征分析及其应用 2.2.2.1“山地-绿洲-荒漠系统”各子系统不同季节降水系数相似特征分析

亚洲中部干旱区“山地-绿洲-荒漠系统”内山地 降水较多,产生河流,成为绿洲的重要灌溉水来源,在 其滋润下山前平原或荒漠中原本为荒漠的地区形成 绿洲,灌溉水是绿洲农业的命脉。荒漠地区降水很少。

在中国干旱区的绿洲中,“山地-绿洲-荒漠系统” 各子系统在相同季节虽然降水量差异很大,但降水系 数却很相似(表 1)。如将表 1 中玛纳斯河流域的山区 石场与山前平原绿洲,石河子、石场与荒漠中的绿洲 莫索湾,以及石河子与莫索湾之间在春、夏、秋、冬季 的降水系数进行相关分析,相关系数r=0.992 3(n= 12),显著相关。又如表 1黑河流域的山区民乐[16]与山前平原绿洲张掖,民乐与内蒙古荒漠中绿洲额济纳, 以及张掖与额济纳之间在春、夏、秋、冬季的降水系数 进行相关分析,相关系数r=0.998 5(n=12),也显著相 关。即在同一季节山前平原绿洲的降水系数与山地、 荒漠的降水系数很相似,故可用数据较易获得的山前 平原绿洲的降水系数来代表整个“山地-荒漠-绿洲 系统”的降水系数。

这种现象在中亚乌兹别克斯坦山前平原绿洲撒 马尔罕(海拔724 m,年降水355 mm)与同流域的卡 拉库姆沙漠中绿洲布哈拉(海拔400 m,年降水107 mm)之间也出现过,二者在春、夏、秋、冬季降水系数 的相关系数r=0.987 5(n=4),表明中亚地区也类似。 究其原因可能在于:一个地区(或流域)“山地-绿洲- 荒漠系统”的降水是由同一大气活动所致。 2.2.2.2“山地-绿洲-荒漠系统”各子系统不同季节降水系数相似特征的应用

由于山地年降水量多,如果在某季节降水系数 大,将形成该季节山地降水量多、河流水量大,即可以 用某季节降水系数大小来预测河流水量大小。

受山区不同季节降水量及冰雪融化量(冬季降 水)影响,河流不同季节的水量差异很大。例如中亚, 由于冬春季降水系数大(72.08%),且年降水量多,导 致春季山区降水量很大,而且与春季天气转暖后低山 丘陵区的大量积雪融化相叠加,河水水量激增,春洪 频发,因此当地需要修建防洪设施,有计划地兴建水 库贮存春洪,供干旱的夏季灌溉;另外,当地夏季降水 系数很小(8.07%),山区降水量不大,再加上高山冰雪 融化的水源,也只能起稳定河水水量作用,而不致成 洪灾[12],有时还有森林火灾。

新疆北疆石河子地区冬春季降水系数较大 (47.52%),故冬春季山区降水较多,加上天气转暖后 低山丘陵区的积雪融化,使河水增多,除贮存于水库、 用于春灌之外,有时也发生春洪;夏季降水系数也较 大(37.12%),山区降水多,加上高山大量的冰雪融化, 造成河水大增[17],除直接用于灌溉或大量贮存于水库 外,时有“雨雪混合型”洪水灾害,需制定防灾方案。南 疆地区因西风环流带来的水汽受天山阻滞年降水很 少,但夏季降水系数大(62.30%),使山区也有较大量 的降水,加上高山冰雪融化造成河水水量增加,为灌 溉和贮存于水库创造了条件,有时也发生局部性洪灾。

河西走廊山前平原绿洲张掖与中亚不同。虽然年 降水量只有131mm,但夏季降水系数很大(74.05%),导 致山区降水量多,加上高山冰雪融化,使河水水量大 增,为灌溉和水库贮水创造了条件,有时也引发洪灾。 2.3 中亚及中国新疆、河西走廊等干旱区绿洲农业发展对策

由于研究区域绿洲季节降水量不同,且“山地-绿 洲-荒漠系统”内各子系统降水量亦不同,再加上绿洲 地区水资源有限与人口持续发展的矛盾,决定了现代 节水型水利工程体系及农业节水技术体系是人们利 用科学技术、人力物力投入,提高水资源利用率及效 益,适应社会发展需要的有效手段[12, 18],不同时代有其 特点。目前,在河流水量相对稳定、人口压力越来越 大,而土地资源又相对宽松的形势下,有计划、有选择 地兴建绿洲现代节水型水利工程,提高河水资源利用 率扩大耕地面积,是将绿洲农业发展到更高水平的首 选(当然也必须重视农业节水技术)。尤其是在人均耕 地少的新疆南疆地区,实施现代节水型水利工程增加 水资源量进而提高人均耕地、发展农业生产,也是一 种大范围的“科技扶贫”途径。现代节水工程既能增加 农业灌溉水资源,还可避免传统农业常引发土壤次生 盐渍化危害,收到“一举两得”效果。 2.3.1 有计划地兴建绿洲现代节水型水利工程、增加水资源量

现以实施效果很好的兵团石河子市为例,分析绿 洲现代节水型水利工程体系的作用。 2.3.1.1 有计划地修建山区水库是水利工程现代化的必然趋势

山区不同季节的降水量差异很大,加上山区在高 温时节冰雪融化使河水流量增加[13],必须用修建水库 的方法来协调河水水量与农作物需水时间的不吻合。 新疆解放前只有平原水库4 座,到20 世纪80 年代后 期达2 000 多座,耕地面积大幅度增长,绿洲农业跃 上新台阶。平原水库是时代的产物,水资源利用率低 (60%左右),且占用大量土地,引发周边土地次生盐 渍化危害和河流水势能的浪费,因此,在有条件的地 方修建山区水库替代部分平原水库是水利工程现代 化的必然趋势。目前新疆已建成山区水库5 座,如石 河子地区玛纳斯河干流上的肯斯瓦特大型山区水利 枢纽工程,坝高129.4 m,库容1.88×108 m3,可为21.1× 104 hm2耕地提供灌溉,水电站装机容量100 MW,集 防洪、水产养殖、旅游为一体[19],2014 年建成后将淘汰 部分效率低、副作用大的平原水库,成为节约水资源、 扩大耕地面积、改善生态环境的有效途径。 2.3.1.2 渠道防渗是现代水利工程建设的另一方向

据1995 年新疆自治区环境保护研究所与德国柏林大学在石河子市147团农场用氢同位素氚(3H)研究 结果显示,土渠输水的渠道渗漏量占地下潜水补给量 的39.9%[20]。用塑料膜、水泥防渗各级渠道较土渠可 节水15%~20%,并且占地少、便于维护、具有防止渠 道两侧土地次生盐渍化危害的良好效果。目前石河子 市农场的支渠、斗渠已基本防渗,成为增加水资源量、 减轻土地次生盐渍化危害、实施盐渍化弃耕地生态重 建、增加耕地、改善生态环境的有效途径[21]。 2.3.1.3 节水滴灌潜力巨大

节水滴灌较大水漫灌可节水30%左右,尤其是膜 下滴灌,将地膜技术与滴灌技术结合,较常规灌溉更 节水50%左右、棉花增产15%~25%、肥料利用率提高 15%、人均管理定额提高3~4 倍[22],也有益于改良次 生盐渍化土地,进一步扩大耕地面积。自20 世纪末兵 团农场推广滴灌技术以来,目前大田作物、瓜果蔬菜、 果树、林木种植等正全面推行。如兵团石河子市2013 年89%的农作物实施滴灌,在玛纳斯河年径流量变化 不大的情况下,节约出来的水资源按“以水定地”原则 扩大耕地面积2.8万hm2(与2003年相比),增幅15%, 且棉、粮、草(苜蓿)、加工番茄、葡萄、速生杨用材林等 单产提高,效益上升,种植业结构逐步优化;居民区绿 化等面积也大幅增加,职工收入增加,生态环境改善, 显示出节水滴灌技术良好的经济、社会、生态效益。 2.3.1.4 有计划开发地下水是绿洲地面水资源的有效补充

石河子市20 世纪八九十年代主要在地下水资源 较丰富的泉水溢出带、冲积平原等地貌部位开采地下 水,既增加水资源,也降低地下水位改良次生盐渍化 弃耕地。如地处玛纳斯河河畔的147 团农场,1965 年 因土壤次生盐渍化危害,耕地只有0.81 万hm2,20 世 纪80年代后期集中打井108口,实施“井灌井排”、“渠 系防渗”等措施,1990 年耕地增加到0.94 万hm2,增 幅16.1%,效果很好。将机井与滴灌配合,更节水、省 能源,更有利于次生盐渍化弃耕地的生态重建[21]。另 外,城市及工业采用地下水,水质好、水量稳定,效益 较农业更高。

根据新疆(含兵团)统计年鉴资料,1949 年新疆 有耕地1 209.70×103 hm2,由于大力发展常规水利建 设等多种原因,到1965 年耕地面积快速增长到 3 464.72×103 hm2。以后水工建设没有新突破,直到 1985 年仍只有3 082.52×103 hm2,20 年间变化不大。 20 世纪末开始较快地发展现代节水型水工建设,耕 地面积又开始增长,2010 年达到4 124.5×103 hm2,较 25 年前的1985 年增长33.8%,势头还在继续,绿洲农 业进入新发展阶段。 2.3.2 不同地区需要建立相应的农业节水技术体系

解决干旱区农业的水资源问题是系统工程,既要 合理利用河流进行合理灌溉,也要充分利用绿洲地区 的降水,形成农业节水技术系统。 2.3.2.1 建立适合地区的灌溉模式

经调查,中亚地区绿洲的灌溉模式:秋季采用深 耕或深松等土壤耕作技术充分发挥土壤储水功能[23], 将冬、春季217.9 mm 的降水尽可能多地储存在土壤 中,供作物春季及初夏应用,夏季实施节水滴灌[10];河 西走廊可在充分利用夏季79.8 mm 降水的基础上实 施滴灌,尤其是采用春麦套种玉米、“一水两用”模式, 减少作物灌水量;新疆北疆绿洲地区在实施膜下滴灌 的基础上,注意秋耕保储冬、春季降水,补充春播作物 底墒,减少灌水量,春季、夏季实施节水滴灌;南疆绿 洲应全面实施膜下滴灌技术,高效利用水资源。 2.3.2.2 优化作物种植结构,充分利用水资源

良好的作物种植结构既能用好灌溉水也可充分 利用农区降水,是用生物适应环境提高水资源效率成 本低廉的有效办法。中亚中部及北部国家历来重视种 植小麦、饲用大麦、苜蓿(苜蓿草产量以第一茬为主) 等夏熟作物,充分利用秋、冬、春季降水。如吉尔吉斯 斯坦国的比什凯克、哈萨克斯坦国中部及北部地区, 夏熟作物普遍占农作物80%或更多,其余作物中甜菜 比重较大(甜菜在早春播种,对冬、春降水也能较好利 用);纬度偏南、热量较好的吉尔吉斯斯坦国奥什州, 南哈萨克斯坦州等地区虽然实行棉花-苜蓿轮作,但 小麦比重仍较大。中亚南部国家乌兹别克斯坦国、土 库曼斯坦国等纬度更低,热量资源丰富,棉花-苜蓿轮 作、小麦复种玉米、瓜果等比例都较大,既利用土壤耕 作技术充分储纳冬、春季降水[10],也注意了夏季灌溉。

新疆北疆地区各季节降水系数比较均匀,河水 春、夏季多,在热量较差的北部地区以夏熟作物为主、 秋熟作物也占一定比重;南部地区热量条件较好,棉 花、葡萄等经济作物种植较多,效益好。北疆地区普遍 重视秋耕,尤其是兵团农场还结合秋耕进行秸秆(棉 秆、西红柿秆、油葵秆等)还田加化肥作底肥,增加土 壤养分及有机质,储纳冬春降水减少春灌用水量。南 疆地区热量资源丰富、夏季河水量大,主要采用棉花、 小麦复种玉米(或小麦套种玉米)及瓜果种植模式。20 世纪90年代以来,在塔克拉玛干沙漠周边绿洲,将风 沙危害较重的棉田改种抗风沙及抗旱力较强的红枣,取得优质、高产、高效、环保效果[24]。

河西走廊绿洲80%左右采用春麦套种制种杂交 玉米种植模式,既利用了夏季的降水,也能发挥秋季 降水稀少、日照充足、玉米种子质量高、经济效益好的 优势,同时,种植春麦还避开了冬季的寒冷、干燥气候 对作物越冬的不利影响。 2.3.3 加强环境建设,促进绿洲农业可持续发展

绿洲地区自然条件严酷,风沙、盐碱、洪灾等时有 发生,应有针对性地加强环境建设。沙漠区域应充分 利用天然降水维护天然旱生植被(如古尔班通古特沙 漠年降水量100 mm 左右,梭梭、沙拐枣、沙芒草等生 长良好),实施禁牧、禁樵采、人工育苗梭梭补栽等措 施。目前古尔班通古特沙漠20 世纪六七十年代遭破 坏的荒漠植被已基本恢复,风沙流动危害减轻。山前 平原绿洲是经济、社会活动的主体区域,应加强环境 保护避免污染。山区是河流的发源地,应加强草地、森 林植被保护,维护水源。

20 世纪80 年代以来,新疆广泛采用了地膜覆盖 种植技术,促进了棉花等的优质、高产、高效。但不注 意残膜清理回收,土壤“白色污染”日益显现,目前少 数田块已出现危害,需从政策、回收机械等方面加强 工作,实现绿洲农业的可持续发展。 3 讨论

新疆南疆地区是亚洲中部干旱区内的“干旱区”, 加上人多地少矛盾,和田地区2008 年人均耕地927 m2,还在持续减少,原因错综复杂。为此,应从多方面 解决,其中有针对性地加大投入、兴建绿洲现代节水 型工程体系,提高水资源利用率及效益,以大幅度增 加水资源量为一种突破口,发挥水资源的社会功能, 增加老灌区人均耕地、建设新农场,为当地脱贫和社 会稳定搭建平台,也是办法之一。如2004年和田乌鲁 瓦提山区水库建成后,既增加了该区域老灌区的人均 耕地,也新建了224 团农场(耕地1.4×104 hm2),经济 发展、收入增加、生态环境改善,为促进社会发展与稳 定打下基础[25]。

从水、热资源角度看,中国绿洲农区虽然年降水 量不多,但夏季降水系数大带来山区降水多,河流水 量较稳定,水资源利用效率高、灾害较少;加上夏季热 量较高而不酷热、日照充足,“光、温、水、土耦合效应” 突出,适宜多种农作物,尤其适宜棉花、加工番茄、啤 酒花、瓜果等作物的优质、高产、高效生产,是中国农 业中的“奇葩”[13],也属世界绿洲农业中的“佼佼者”。 为此,南疆地区在发挥种植业优势基础上,还需发展 相应的工业产业(如纺织、农产品深加工等),建设现 代农业,进一步发挥绿洲优势,全面实现脱贫、致富、 社会发展。 4 结论

(1)中国新疆、河西走廊及中亚等不同区域绿洲 受到不同大气活动作用:中亚首先接受西风环流带来 的水汽,山前平原绿洲年均降水量313.22 mm,但夏 季却受副热带高压控制,干旱少雨,降水只有24.3 mm,降水系数8.07%;冬春季则相反,降水248.5 mm, 降水系数72.08%,水热配合强不同期。河西走廊等绿 洲虽然年均降水量110.6 mm,但夏季无副热带高压 影响,太平洋季风带来降水79.8 mm,降水系数 72.14%,水热配合同期;冬春季相反,降水只有24.0 mm(冬季3.9 mm),属旱季,降水系数21.34%。新疆处 于过渡地带。

(2)“山地- 绿洲-荒漠系统”内各子系统的降水系 数在同一季节很近似,相关性显著,可用绿洲子系统 的降水系数来表示山地子系统的降水系数,从而推算 出发源于山地的河流流量变化特征,为农业生产、水 利建设服务。

(3)根据上述特点,各地需有相应的“内涵”节水 措施。尤其是新疆南疆地区,更应依靠现代科学技术、 增加投入,有计划、有选择地兴建绿洲现代节水型水 利工程,增加水资源量,进而扩大耕地,提高人均耕地 面积,发展农业生产;采用相应的作物种植结构、实施 相应灌溉模式、优化土壤耕作技术及地膜覆盖技术等 农业节水技术体系,走水资源“内涵”式发展途径,将 绿洲农业发展到更高水平,促进新疆发展、稳定。

| [1] | 施嘉炀. 水资源综合利用[M]. 北京: 中国水利电力出版社, 1995. SHI Jia-yang. Comprehensive utilization of water resource[M]. Beijing: Water Resources and Electric Power Press in China, 1995.(in Chinese) |

| [2] | 王纪军, 裴铁璠, 顾万龙, 等. 降水年内分配不均匀性指标[J]. 生态学杂志, 2007, 26(9): 1364-1368. WANG Ji-jun, PEI Tie-fan, GU Wan-long, et al. Non-uniformity indexof annual precipitation distribution[J]. Chinese Journal ofEcology, 2007,26(9): 1364-1368.(in Chinese) |

| [3] | 冯国章, 李 瑛, 李佩成. 河川径流年内分配不均匀性的量化研究[J]. 西北农业大学学报, 2000, 28(3): 50-53. FENG Guo-zhang, LI Ying, LI Pei-cheng. Quantification of nonuniformity in annual distribution of stream flow[J]. A cta Univ A gric Boreali-occidentalis, 2000, 28(3): 50-53.(in Chinese) |

| [4] | 杨 舵. 近 31 年新疆气候变化的时空分布特征[J]. 新疆气象, 1992,15(6): 15-19. YANG Duo. Spatial and temporal distribution characteristic of climaticvariation in Xinjiang in recent 31 years[J]. Bimonthly of Xinjiang Meteorology, 1992, 15(6): 15-19.(in Chinese) |

| [5] | 穆振侠, 姜卉芳. 基于 TRMM/TMI 的天山西部山区降水垂直分布规律的研究[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(10): 66-71. MU Zhen-xia, JIANG Hui-fang. The vertical distribution law of precipitation in the western Tianshan Mountain based on TRMM/TMI[J]. Journal ofA rid Land Resources and Environment, 2010, 24(10): 66-71.(inChinese) |

| [6] | 赵传成, 丁永建, 叶柏生, 等. 天山山区降水量的空间分布及其估算方法[J]. 水科学进展, 2011, 22(3): 315-322. ZHAO Chuan-cheng, DING Yong-jian, YE Bai-sheng, et al. Spatialdistribution of precipitation in Tianshan Mountains and its estimation[J]. A dvances in Water Science, 2011, 22(3): 315-322.(in Chinese) |

| [7] | 戴新刚, 任宜勇, 陈洪武. 近 50 年新疆温度降水配置演变及其尺度特征[J]. 气象学报, 2007, 65(6): 1003-1010. DAI Xin-gang, REN Yi-yong, CHEN Hong-wu. Multi-scale feature ofclimate and climate shift in Xinjiang over the past 50 years[J]. A cta Meteorological Sinica, 2007, 65(6): 1003-1010.(in Chinese) |

| [8] | 陈 曦, 姜逢春, 王亚俊, 等. 亚洲中部干旱区生态地理格局研究[J]. 干旱区研究, 2013, 30(3): 358-390. CHEN Xi, JIANG Feng-chun, WANG Ya-jun, et al. Study on ecologicalgeographical landscape in arid zone in central Asia[J]. A rid Zone Re search, 2013, 30(3): 358-390.(in Chinese) |

| [9] | Панигуль Аханбек,Лай Сянчи,Ван Цзянли,Койбаков С,Нурабаев Д.Оазисиое селъское хозяйство центральной азии в синьцзянуйгурском автономном районе КНР[С].《Ⅶ Дулотовские чтения》 Междаународная научно-практическая конференция 20-21 апреля 2012 г.. Материалдары:299-306. Ahanbieke Paniguli, LAI Xian-qi, SI Keyibakofu, et al. Comparison oasis agriculture in central Asia and Xinjiang[C]. International Scientificand Practical Conference‘ VII Dulaty's Reading’ Memoir, 2012: 299-306. (in Russian) |

| [10] | 王江丽, 赖先齐, 帕尼古丽· 阿汗别克, 等. 中亚与新疆绿洲农业的比较[J]. 干旱区研究, 2013, 30(1): 182-187. WANG Jiang-li, LAI Xian-qi, Panigli· Ahanbieke, et al. Comparisonoasis agriculture in central Asia and Xinjiang[J]. A rid Zone Research,2013, 30(1): 182-187.(in Chinese) |

| [11] | 周立三, 陈汉耀, 左大康, 等. 新疆气候及其和农业的关系[M]. 北京: 科学出版社, 1962: 97-98. ZHOU Li-san, CHEN Han-yao, ZUO Da-kang, et al. Climate and itsrelationship with agriculture in Xinjiang[M]. Beijing: Science Press,1962: 97-98.(in Chinese) |

| [12] | 吴 淼, 张小云, 王丽贤, 等. 吉尔吉斯斯坦水资源及其利用研究[J]. 干旱区研究, 2011, 28(3): 455-462. WU Miao, ZHANG Xiao-yun, WANG Li-xian, et al. Study on waterresources and its utilization in Kyrgyzstan[J]. A rid Zone Research, 2011,28(3): 455-462.(in Chinese) |

| [13] | 赖先齐. 中国绿洲农业学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2005: 46, 55. LAI Xian-qi. Oasis agriculture of China[M]. Beijing: Chinese Agricultural Press, 2005: 46, 55.(in Chinese) |

| [14] | 伍光和, 王乃和. 自然地理学(第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社,2009: 125. WU Guang-he, WANG Nai-he. Physical geography(the fourth edition)[M]. Beijing: Higher Education Press, 2009: 125.(in Chinese) |

| [15] | 陈 曦. 中国干旱区自 然地理[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 88. CHEN Xi. China忆s physical geography in arid areas[M]. Beijing: SciencePress, 2010: 88.(in Chinese) |

| [16] | 陈志昆, 张书余, 雒佳丽, 等. 祁连山山区降水气候特征变化分析[J]. 干旱区研究, 2012, 29(5): 834. CHEN Zhi-kun, ZHANG Shu-yu, LUO Jia-li, et al. Qilian mountainclimate characteristics of precipitation variation analysis[J]. A rid ZoneResearch, 2012, 29(5): 834.(in Chinese) |

| [17] | 胡汝骥. 中国天山自然地理[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2004: 218. HU Ru-ji. Natural geography of Tianshan Mountain in China[M]. Beijing: China Environmental Science Press, 2004: 218.(in Chinese) |

| [18] | 李湘权, 邓铭江, 龙爱华, 等. 吉尔吉斯水资源及其开发利用[J]. 地球科学进展, 2010, 25(12): 1367-1375. LI Xiang-quan, DENG Ming-Jiang, LONG Ai-hua, et al. Developmentand utilization of water resources in Kyrgyzstan[J]. A dvance in EarthSciences, 2010, 25(12): 1367-1375.(in Chinese) |

| [19] | 王晓照. 确保明年 10 月 投产发电[N]. 石河子日 报, 2013-11-26(1). WANG Xiao-zhao.To ensure that the operating in October of next year[N]. Shihezi Daily, 2013, 11.26. the first page.(in Chinese) |

| [20] | 袁国映, 屈喜来, 李竟生. 中国新疆玛纳斯河流域农业生态环境资源保护与合理利用研究 [M]. 乌鲁木齐: 新疆科技卫生出 版社,1995: 78-83. YUAN Guo-ying, QU Xi-lai, LI Jing-sheng. Research on agro-ecological environment and resource protection and reasonable utilization inManas river basin[M]. Urumchi: Health Science and Technology Pressin Xinjiang, 1995: 78-83.(in Chinese) |

| [21] | 赖先齐. 绿洲盐渍化弃耕地生态重建研究[M]. 北京: 中国农业出版社, 2007: 63. LAI Xian-qi. Research on ecological reconstruction of salinization derelict land in oasis[M]. Beijing: Chinese Agricultural Press, 2007: 63. (in Chinese) |

| [22] | 郑 重. 绿洲节水灌溉技术[M]. 乌鲁木齐: 新疆大学出版社, 2009: 10. ZHENG Zhong. Water-saving irrigation technologies in oasis[M]. Urumchi: Xinjiang University Press, 2009: 10.(in Chinese) |

| [23] | 阿· 依· 约翰斯基著, 魏廷辉译. 坡地土壤耕作[J]. 中亚科技信息,1985(4): 18-20. A· Yi· Joanski. Soil cultivation in sloping fields[J]. Central A sia Scienceand Technology Information, 1985(4): 18-20.(in Chinese) |

| [24] | 赖先齐, 王江丽, 马玉香, 等. 亚欧大陆中心区域水热资源配合状况与绿洲农业适应性研究[J]. 干旱区资源与环境, 2013, 27(10): 1-7. LAI Xian-qi, WANG Jiang-li, MA Yu-xiang, et al. Water and heat resources coordination situation in Eurasia center area and the oasis agriculture adaptability[J]. Journal of A rid Land Resources and Environment, 2013, 27(10): 1-7.(in Chinese) |

| [25] | 李万明. 新疆和田绿洲""生态贫困""问题研究[M]. 乌鲁木齐: 新疆生产建设兵团出版社, 2011: 52, 121. LI Wan-ming. Research on ecological poverty problem in Hetian oasisof Xinjiang[M]. Urumchi: Xinjiang Production and Construction CorpsPress, 2011: 52, 121.(in Chinese) |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31