文章信息

- 王泽, 颜安, 张文太

- WANG Ze, YAN An, ZHANG Wen-tai

- 区域绿洲农田土壤有机碳分布及其影响因子研究

- Distribution of Soil Organic Carbon and the Influencing Factors in An Oasis Farmland Area

- 农业资源与环境学报, 2014, 31(4): 308-312

- Journal of Agricultural Resources and Environment, 2014, 31(6): 513-520

- http://dx.doi.org/10.13254/j.jare.2014.0091

-

文章历史

- 收稿日期:2014-04-09

土壤有机碳是土壤肥力的重要组成部分,土壤有 机碳含量常被认为是评价农田土壤质量的一个重要 指标[1]。农田生态系统土壤有机碳的积累和分解,制约 着农田土壤有机碳的变化,一方面是通过影响农田土 壤的质量,土壤有机碳的大量损失可造成土壤退化, 降低农田利用的可持续性,进而影响土地生产力和国 家粮食安全;另一方面是对大气CO2浓度变化的影 响,进而对全球气候变化产生重要影响[2, 3]。因此,深入 开展区域绿洲农田土壤有机碳库的分布特征及其影 响因子的研究,对于政治经济和生态环境建设具有重 要意义。

目前,国内众多学者对于农田土壤有机碳进行了 广泛研究,赵生才[4]对中国土壤总有机碳的储量进行 了估算,中国土壤的总有机碳储量估计接近80~90 Pg (1 Pg = 1015 g),其中农田土壤约占5.1 Pg。潘根兴等[5] 对中国土壤有机碳的储存和固定潜力进行了研究,研 究表明中国土壤有机碳的密度总体上低于世界平均 值,远低于欧洲国家,特别是农田生态系统属于较脆 弱的生态系统。但关于农田土壤有机碳的分布特征及 其影响因子的研究报道较少,这制约着农田土壤有机碳储量的准确评估。为此,本文以玛纳斯县中部绿洲 农田为研究对象,利用遥感技术布设采样点和室内分 析技术测定土壤有机碳含量,并分析土壤质地、地形、 土地利用、种植作物等不同因子对农田土壤有机碳的 影响,为进一步掌握绿洲农田土壤有机碳的储量状况 及分布特征,制定出具有针对性的土壤保护措施,更 合理地利用土地资源,实现农业的可持续发展提供科 学依据。 1 材料与方法 1.1 研究区概况

玛纳斯县位于新疆维吾尔自治区中北部,昌吉州 最西部,准噶尔盆地南部,地理坐标为85°34′~86°43′ E,43°28′~45°38′N。全县总面积9 154.48 km2,其中山 区、平原各半,地势南高北低,南部为天山山区,北部 平原区绿洲和荒漠交错分布。属温带大陆性干旱半干 旱气候区,具有冬季严寒、夏季酷热、日照充足、干旱 少雨等特点。年平均气温7.2 ℃,年平均降水量为 173.3 mm。县辖6 镇6 乡、1 个园艺农场,5 个驻县农 垦团场,是天山北坡经济带的核心区域。依据玛纳斯 县土地利用现状图,选取该县中部农田相对集中的区 域作为研究区,研究区西北部的农田土壤质地大多为 粘壤土,东部区域土壤以粉壤土为主,南部以沙壤土 为主,南部地形多为山地,北部为平原,土地利用方式 有果园、旱地、水田、荒地等,种植的作物主要有棉花、 酒葡萄、玉米等。 1.2 试验设计

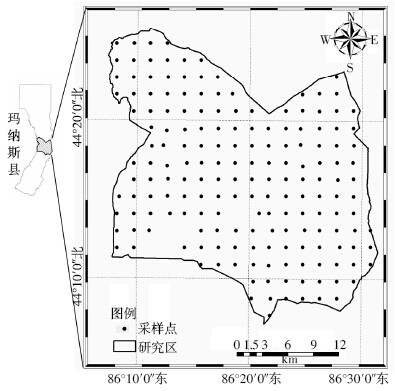

试验前根据校正后的玛纳斯县遥感影像,区分不 同地物,在研究区按照2 km×2 km 的尺度,结合GPS 野外定位技术在研究区内布置了180 个采样点,其中 包括60 个剖面点。于2013 年8 月—10 月作物生长 后期,利用土钻按0~30、30~60 cm 和60~100 cm 的深 度进行分层取土,混匀并装入铝盒作为供试样品,测 定其土壤有机质含量。另外,实地调查测量各采样点 的土壤质地、地形因子(坡向、坡度、坡位、海拔)、土地 利用方式以及种植作物种类等,并分析各因子对农田 土壤有机碳的影响。研究区及土壤调查点如图 1 所 示。

|

| 图 1 研究区采样点分布图 Figure 1 Distribution of sampling points in the study area |

1.3 样品分析方法 土壤有机质含量的测定用重铬酸钾外加热法,然 后除以“Van Bemmelen”换算系数1.724,得到土壤有 机碳含量。土壤质地的测定是根据不同的土壤颗粒在 沉降筒内沉降时间上的差异,利用甲种比重计测定悬液的密度,结合密度计读数和沉降的时间、温度及《小 于某粒径颗粒沉降时间表》进行测定,经过温度计、密 度计、分散剂校正计算后得到土壤粒径的含量,最后 确定出该土壤的质地组成[6]。 1.4 数据处理方法

利用Microsoft Excel 2003 和SPSS 17.0 统计软件 进行相关统计分析与作图。 2 结果与分析 2.1 不同土壤质地对农田土壤有机碳的影响

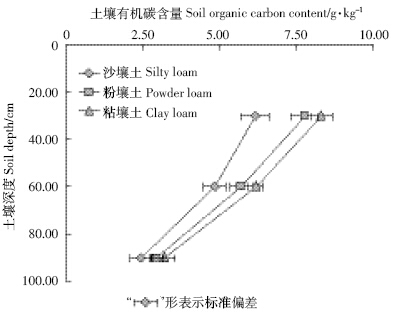

土壤质地是土壤最固定、最重要的特性,它影响 着土壤的水、气、热变化,与有机碳的蓄积有关系[7, 8]。 不同土壤质地对玛纳斯县中部农田土壤有机碳含量 的影响表现不一。由图 2 可知,不同土壤质地条件下, 随着土层深度的增加,土壤有机碳的含量在不断减 小,土壤0~30 cm 层有机碳含量最高,分别为6.17、 7.2 g·kg-1和8.32 g·kg-1,显著高于30~60 cm层和60~ 100 cm层。不同土壤质地条件下,玛纳斯县中部农田 土壤0~30、30~60 cm 和60~100 cm 层有机碳含量的 状况均表现为:粘壤土>粉壤土>沙壤土;其中粘壤土 的有机碳含量最高,各层有机碳含量分别为8.32、 6.19 g·kg-1和3.21 g·kg-1,是有机碳含量最低沙壤土 的1.35、1.28 倍和1.32 倍,这可能与不同质地条件下 土壤的理化性质有关。

|

| 图 2 玛纳斯县中部农田不同土壤质地条件下土壤有机碳状况 Figure 2 The soil organic carbon content under different soil textures in farmland of central Manasi county |

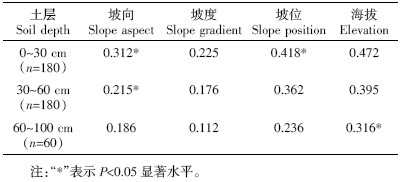

地形因子作为自然环境的重要因素,决定着物质 迁移的方向和速率,使得土壤有机碳和地形因子之间 有着密切的关系[9]。由表 1 可知,玛纳斯中部农田0~ 30 cm 层的土壤有机碳含量和坡向、坡位之间存在着 显著正相关关系,农田30~60 cm 层的土壤有机碳含 量和坡向之间存在着显著正相关关系,农田60~100 cm层的土壤有机碳含量和海拔之间存在着显著正相 关关系。不同地形因子中,坡向对玛纳斯县中部农田 0~30、30~60 cm 层的土壤有机碳含量影响最突出,各 层土壤有机碳的含量均与坡向呈显著正相关,而海拔 对玛纳斯县中部农田60~100 cm 层的土壤有机碳含 量影响最突出,土壤有机碳的含量与海拔呈显著正相 关,原因可能与气温、水分、植被状况等有关。

|

不同土地利用方式下农田土壤有机碳含量的状 况表现不一。由表 2可知,不同利用方式下,随着土层深度的增加,土壤有机碳的含量在不断减小;土壤0~ 30 cm 层有机碳含量最高,果园、旱地、水田、荒地、其 他园地有机碳含量分别为7.92、6.69、6.20、5.27 g·kg-1 和5.72 g·kg-1,显著高于其他层次。不同利用方式下 土壤0~30 cm层有机碳含量的状况表现为:果园>旱 地>水田>其他园地>荒地,其中果园、旱地、荒地之间 的差异达显著水平。不同利用方式下土壤30~60 cm 层有机碳含量的状况表现为:果园>旱地>其他园地> 水田>荒地,其中果园、其他园地、荒地之间的差异达 显著水平。不同利用方式下土壤60~100 cm层有机碳 含量的状况表现为:果园>其他园地>旱地>水田>荒 地,其中果园、水田、荒地之间的差异达显著水平。玛 纳斯县中部农田不同土地利用方式中,果园的土壤有 机碳含量最高,各层平均含量分别为7.92、5.66 g·kg-1 和3.03 g·kg-1,是土壤有机碳含量最低荒地的1.50、 1.48倍和1.46倍。

|

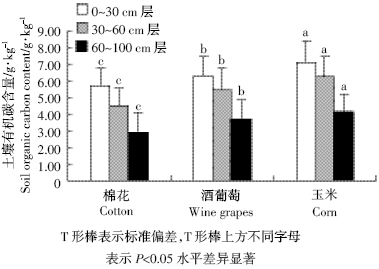

土壤有机碳对植物的生长和植物生态系统的生 产力具有很强的控制作用,同时植被具有调节改善土 壤有机碳状况的功能[10, 11]。玛纳斯县中部农田不同作 物种植条件下,土壤有机碳的变化情况见图 3。由图 3 可以看出,3 种作物种植条件下农田0~30 cm 层土壤 有机碳含量最高,明显高于30~60 cm 层和60~100 cm 层。棉花地、酒葡萄地、玉米地0~30 cm 层土壤有 机碳含量分别为5.66、6.29 g·kg-1 和7.09 g·kg-1,其中 玉米地的土壤有机碳含量最高,且差异达显著水平。 棉花地、酒葡萄地、玉米地30~60 cm 层土壤有机碳含 量分别为4.45、5.44 g·kg-1和6.24 g·kg-1,其中玉米地 的土壤有机碳含量最高,差异也达显著水平。棉花地、 酒葡萄地、玉米地60~100 cm 层土壤有机碳含量分别 为2.84、3.68 g·kg-1和4.13 g·kg-1,其中玉米地的土壤有机碳含量最高,差异也达显著水平。玛纳斯县中部 农田不同作物种植条件下各层土壤有机碳状况均表 现为:玉米地>酒葡萄地>棉花地。

|

| 图 3 玛纳斯县中部农田不同作物种植条件下土壤有机碳状况 Figure 3 The soil organic carbon content under different crops planting systems in farmland of central Manasi county |

土壤有机碳是一种复杂的化合物,它包括土壤动 植物残体、分泌物和腐殖质等,受到土壤自身理化特 性、环境因子和人类活动等多方面的影响[12, 13]。玛纳斯 县中部农田不同土壤质地条件下土壤有机碳含量的 状况表现为:粘壤土>粉壤土>沙壤土,其中粘壤土的 有机碳含量最高,且显著高于沙壤土和粉壤土,这与 姜勇等[14]的研究结果一致。原因是粘壤土壤含粘粒较 多,颗粒细小,质地粘重,通气透水性差,作物根系不 易伸展,土温上升缓慢,土壤中有机碳矿化作用缓慢, 有利于有机碳的积累。不同地形因子中坡向和海拔对 玛纳斯县中部农田土壤有机碳的影响最为突出,农田 土壤0~30、30~60 cm 层中,土壤有机碳的含量与坡向 呈显著正相关,而在农田土壤60~100 cm 层中,土壤 有机碳的含量与海拔呈显著正相关关系,这与程先富 等[15]在江西省农田、胡宏祥等[16]在安徽省农田的研究 结果一致,但具有地域特色。原因是坡向对日照时数 和太阳辐射强度有影响,海拔对温度和水分起着决定 性作用;坡向为阴坡或者海拔较高的农田区域,由于 气温较低,蒸发量较小,土壤湿度较大,致使土壤有机 碳的分解速率缓慢、含量较高。

土地是地球陆地表面人类生产活动的主要空间 场所,土地利用方式的变化可通过改变土壤有机碳的 分解速率来影响有机碳的含量[17, 18]。玛纳斯县中部农 田不同土地利用方式下土壤有机碳含量有较大差异, 果园的土壤有机碳含量最高,荒地的土壤有机碳含量 最低。这可能是因为果园中的树体凋落物归还量较 大,进入土壤的腐殖质较多,有机碳含量随之升高,而 荒地土壤没有植被保护,进入土壤的腐殖质较少,有 机碳含量随之降低。对于农田生态系统,作物的种植 种类和种植密度,影响着其残体的输入量和土壤有机 碳的分解率,进而影响农田土壤有机碳的含量[19, 20]。不 同作物种植条件下土壤有机碳状况表现为:玉米地> 酒葡萄地>棉花地,且差异显著。这是因为不同的作物 有不同的蛋白质、纤维素和半纤维素、木质素构成比 例,造成其归还到土壤中的植物残体的分解速率、分 解产物及其转化途径都会有差异,此外,玉米产出的 植株残体归还量较大,而棉花产出的植株残体归还量 较小,进而导致不同植被条件下土体具有不同的有机 碳状况。

因此,玛纳斯县中部农田土壤有机碳是自然环境 综合因素的结果,尤其是在局部区域内土壤质地、地 形、土地利用、作物类型等因子之间的交互作用越显 突出,都影响着土壤有机碳的分解速率,进而影响土 壤有机碳的含量状况。 4 结论

玛纳斯县中部农田土壤有机碳的储蓄状况是自 然环境因素综合作用的结果,农田土壤有机碳的垂直 分布特征为,随着土壤深度的增加,土壤有机碳的含 量在不断减小。不同土壤质地条件下土壤有机碳含量 的状况表现为:粘壤土>粉壤土>沙壤土,不同地形因 子中坡向对农田0~30、30~60 cm 层的土壤有机碳含 量影响最突出,呈显著正相关,海拔对农田60~100 cm层的土壤有机碳含量影响最突出,呈显著正相关。 不同土地利用方式下土壤有机碳含量有较大差异,果 园的土壤有机碳含量最高,荒地的土壤有机碳含量最 低。不同作物种植条件下农田土壤有机碳状况表现 为:玉米地跃酒葡萄地跃棉花地,且差异显著。

| [1] | 王清奎, 汪思龙, 冯宗炜, 等. 土壤活性有机质及其与土壤质量的关系[J]. 生态学报, 2005, 25(3): 513-519. WANG Qing-kui, WANG Si-long, FENG Zong-wei, et al. Active soilorganic matter and its relationship with soil quality[J]. A cta EcologicaSinica, 2005, 25(3): 513-519.(in Chinese) |

| [2] | Dalal R C, Chan K Y. Soil organic matter in rain fed cropping systems ofthe Australian cereal belt[J]. A ustralian Journal ofSoil Research, 2001, 39:435-464. |

| [3] | 方华军, 杨学明, 张晓平. 农田土壤有机碳动态研究进展[J]. 土壤通报, 2003, 34(6): 562-568. FANG Hua-jun, YANG Xue-ming, ZHANG Xiao-ping. The progress ofstudy on soil organic carbon dynamics in cropland[J]. Chinese Journal ofSoil Science, 2003, 34(6): 562-568.(in Chinese) |

| [4] | 赵生才. 我国农田土壤碳库演变机制及发展趋势[J]. 地球科学进展,2005, 20(5): 587-590. ZHAO Sheng-cai. Soil carbon library evolution mechanism and development trend of China's farmland[J]. A dvances in Earth Science,2005,20(5): 587-590.(in Chinese) |

| [5] | 潘根兴, 曹建华, 周运超. 土壤碳及其在地球表层系统碳循环中的意义[J]. 第四纪研究, 2000, 20(4): 325-334. PAN Gen-xing, CAO Jian-hua, ZHOU Yun-chao. Soil carbon and itssignificance in carbon cycling of earth surface system[J]. Quaternary Science, 2000, 20(4): 325-334.(in Chinese) |

| [6] | 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000: 172-189. BAO Shi-dan. Soil chemical analysis[M]. Beijing: China AgriculturePress, 2000: 172-189.(in Chinese) |

| [7] | Yan X Y, Cai Z C, Wang S W, et al. Direct measurement of soil organiccarbon content change in the croplands in China[J]. Global Change Biology, 2011, 17(3): 1487-1496. |

| [8] | Su Y Z, Zhao H L. Advances in researches on soil organic carbon storage, affecting factors and its environment effects[J]. Journal ofDesert Research, 2002, 22(3): 220-228. |

| [9] | 高俊琴, 欧阳华, 张 锋, 等. 若尔盖高寒湿地表层土壤有机碳空间分布特征[J]. 生态环境, 2007, 16(6): 723-727. GAO Jun-qin, OUYANG hua, ZHANG Feng, et al. Characteristics ofspatial distribution of soil organic carbon in Zoige wetland[J]. Ecologyand Environment, 2007, 16(6): 723-727.(in Chinese) |

| [10] | 李志建, 倪 恒. 黑河下游地区土壤水盐及有机质空间分布、植被分布及长势分析[J]. 资源调查与环境, 2003, 24(2): 144-150. LI Zhi-jian, NI Heng. Analysis on the correlation between distributionof water-salinity-organic material-bearing in soil and growth of vegetation along the lower reaches area of Heihe River[J]. Volcanology &Mineral Resources, 2003, 24(2): 144-150.(in Chinese) |

| [11] | Freibauer A, Rounsevell M D A, Smith P, et al. Carbon sequestration inthe agricultural soils of Europe[J]. Geodema, 2004, 122(1): 1-23. |

| [12] | 贾宏涛, 蒋平安, 程路明, 等. 巴音布鲁克亚高山草生态系统有机碳贮量的估算[J]. 新疆农业科学, 2006, 43(6): 480-483. JIA Hong-tao, JIANG Ping-an, CHENG Lu-ming, et al. Estimation oforganic carbon storage of Bayinbuluke alpine grassland ecosystem [J]. Xinjiang A gricultural Science, 2006, 43(6): 480-483.(in Chinese) |

| [13] | 吴乐知, 蔡祖聪. 农业开垦对中国土壤有机碳的影响[J]. 水土保持学报, 2007, 21(6): 119-121. WU Le-zhi, CAI Zu-cong. Effect of agricultural cultivation on soil organic carbon in China[J]. Journal ofSoil and Water Conservation, 2007,21(6): 119-121.(in Chinese) |

| [14] | 姜 勇, 庄秋丽, 梁文举. 农田生态系统土壤有机碳库及其影响因子[J]. 生态学杂志, 2007, 26(2): 278-285. JIANG Yong, ZHUANG Qiu-li, LIANG Wen-ju. Soil organic carbonpool and its affecting factors in farm land ecosystem[J]. Chinese JournalofEcology, 2007, 26(2): 278-285.(in Chinese) |

| [15] | 程先富, 史学正, 于东升, 等. 兴国县森林土壤有机碳库及与环境因子的关系[J]. 地理研究, 2004, 23(2): 11-17. CHENG Xian-fu, SHI Xue-zheng, YU Dong-sheng, et al. Organic carbon pool of forest soil and its relationship to environment factors inXingguo county of Jiangxi Province[J]. Geographical Research, 2004, 23(2): 11-17.(in Chinese) |

| [16] | 胡宏祥, 洪天求, 樊丽莉. 巢湖马鞍山土壤有机质和 N、P 变化研究[J]. 中国水土保持, 2006, 11: 24-26. HU Hong-xiang, HONG Tian-qiu, FAN Li-li. Study on soil organicmatter and N and P variations of Maanshan in Chaohu[J]. Soil and Water Conservation in China, 2006, 11: 24-26.(in Chinese) |

| [17] | 高志强, 刘纪远, 曹明奎. 土地利用和气候变化对农牧过渡区生态系统生产力和碳循环的影响[J]. 中国科学 D 辑: 地球科学, 2004, 34(10): 946-957. GAO Zhi-qiang, LIU Ji-yuan, CAO Ming-kui. Impacts of land-useand climate changes on ecosystem productivity and carbon cycle in thecropping-grazing transitional zone in China[J]. Science in China SeriesD: Earth Sciences, 2004, 34(10): 946-957.(in Chinese) |

| [18] | 吴建国, 张小全, 徐德应. 土地利用变化对生态系统碳汇功能影响的综合评价[J]. 中国工程科学, 2003, 5(9): 65-71. WU Jian-guo, ZHANG Xiao-quan, XU De-ying. The assessment of theimpacts of land use change on the ecosystem carbon sink[J]. Engineering Science, 2003, 5(9): 65-71.(in Chinese) |

| [19] | 田洪艳, 周道玮, 郭 平. 不同撂荒年限的草农田土壤及植被的变化规律研究[J]. 东北师大学报: 自然科学版, 2001, 33(4): 72-77. TIAN Hong-yan, ZHOU Dao-wei, GUO Ping. The change of soil andvegetation with different years of leaving uncultivated [J]. Journal ofNortheast Normal University: Natural Science Edition, 2001, 33(4): 72-77.(in Chinese) |

| [20] | Giardina C P, Ryan M G. Evidence that decomposition rates of organiccarbon in mineral soil do not vary with temperature[J]. Nature, 2000, 404(20): 858-861. |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31